Nella città vicina a quella in cui vivo, nelle Marche, c’è un ristorante che dicono sia ottimo e che ho sempre voluto provare, un posto dove il proprietario cucina e serve lui stesso i piatti a base di carne con molta fanfara, personalità e fascino. Il mio compagno italiano si rifiuta categoricamente di portarmici per quello che credo sia il timore molto fondato di essere cacciati per la mia dieta pescetariana e senza glutine. A quanto pare, il proprietario insiste talmente tanto sul fatto che tutti debbano mangiare grandi quantità di carne e pasta che chiedere qualsiasi altra cosa sarebbe un insulto alla sua cucina e alla sua cultura, e a ragione. Questo tipo di devozione verso il cibo e la cucina locale e tradizionale non è rara nelle Marche, come in tutta l’Italia.

Da oltre quattro anni vivo in una piccola città collinare delle Marche e da più di dieci anni frequento queste zone. Esplorare questa regione relativamente sconosciuta e poco frequentata mi ha sempre fatto sentire come se fossi in possesso di un segreto mio. Ha tutti gli ingredienti che molti di noi cercano quando viaggiano, soprattutto in Italia: autenticità, tante storie da raccontare e un atteggiamento ecologico a chilometro zero senza nemmeno sforzarsi più di tanto. E questo si riflette al meglio nel cibo. Di provenienza locale, fatto per il puro amore di assaporarlo, condividerlo e continuare tradizioni antichissime, il cibo qui non è mai modificato per le papille gustative dei turisti, perché qui non ce ne sono poi così tanti.

Il cibo nelle Marche è accessibile o, meglio ancora, iper-locale. Una razza unica di cozze selvatiche viene raccolta lungo un piccolo tratto dell’Adriatico, mentre i tesori dell’entroterra includono una varietà protetta di fave dolci, coltivate in terreni di argilla bianca, e abbondanti tartufi trovati nei boschi di querce intorno piccoli borghi. C’è una città costiera con un’orgogliosa tradizione di zuppa di pesce, una focaccia sfogliata nata in una città rinascimentale e olive fritte rese eccezionali da un’oliva verde locale di qualità superiore.

È possibile fissare ciascuna di queste prelibatezze su un punto della mappa, rendendo le loro città d’origine destinazioni a sé stanti. Per provarle tutte, visitate i seguenti sei luoghi in una sorta di viaggio progressivo a cena (o a pranzo!) nell’arco di tre o quattro giorni, partendo dal nord a Urbino, poi Acqualagna, Fratte Rosa, Fano e Portonovo, per finire a sud ad Ascoli Piceno. Oppure, in estate ci si può concentrare sulle località costiere – da Fratte Rosa a Fano alla spiaggia di Portonovo, per finire ad Ascoli Piceno – riservando Acqualagna per la sua fiera del tartufo di ottobre/novembre, con un contorno di focaccia fumante della vicina Urbino. Ecco come mangiare nelle Marche.

Courtesy of Katie McKnoulty

Cozze selvatiche della Riviera del Conero

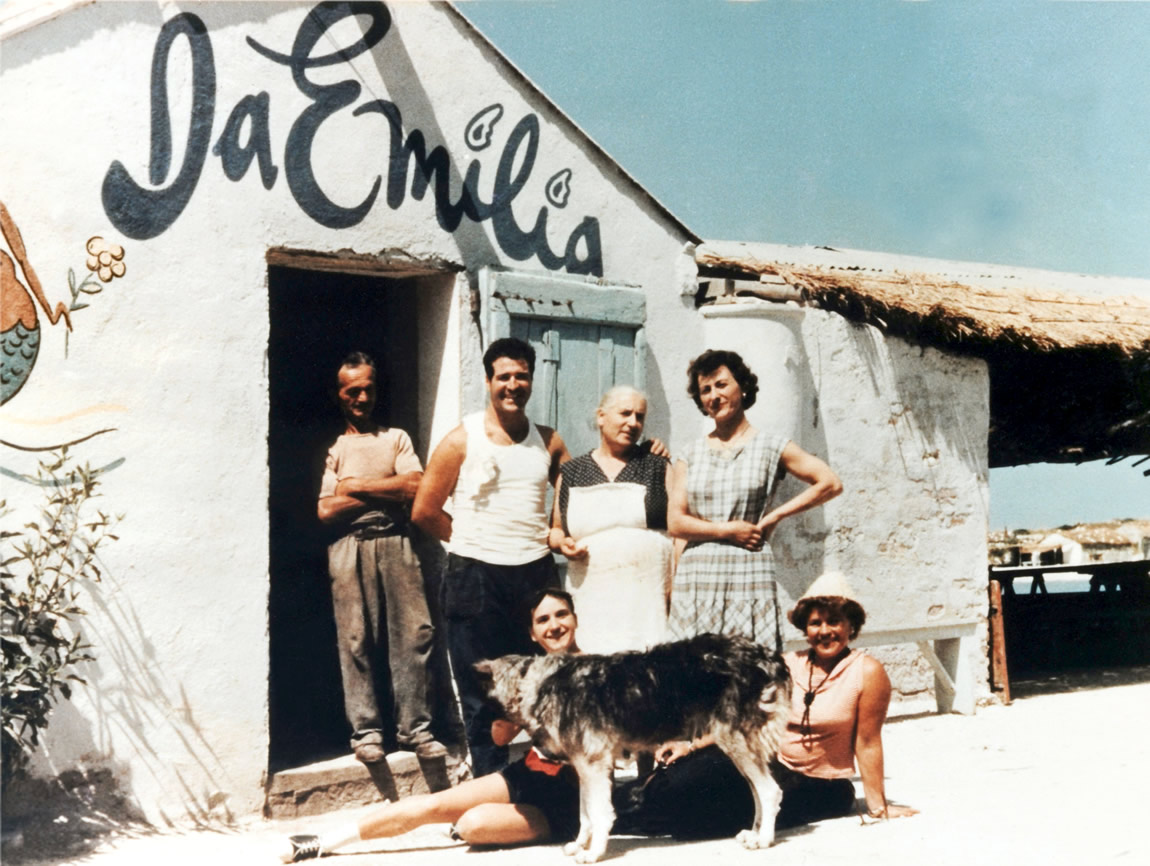

La nostra prima tappa è la spiaggia di Portonovo, nella Riviera del Conero, sulla costa adriatica delle Marche, la più bella di una serie di baie di ciottoli bianchi che vantano acque calme e trasparenti, sullo sfondo di una natura selvaggia e delle scogliere del Monte Conero. La spiaggia di Portonovo è un sogno retrò dell’Italia degli anni ’60, tutta ombrelloni a strisce blu e gialle e cabine doccia all’aperto a gettoni, dove i bambini giocano su piccole barche a pedali un po’ vintage. È proprio su questa spiaggia che nel 1929 l’imprenditrice locale Emilia iniziò a girare per il litorale vendendo panini e bevande ai bagnanti, un’impresa che si sarebbe trasformata nel suo ristorante, “Da Emilia”. Il ristorante, una vera e propria istituzione, è famoso per i moscioli Presidio Slow Food, unici nella costa del Conero, dove la pesca dei mitili selvatici è ormai limitata a pochissimi tratti di costa, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Le cozze, più piccole di altre varietà e particolarmente dolci, vengono estratte a mano ogni mattina dalle vicine rocce sommerse, accessibili solo in barca, e vengono servite con il tipico sugo sugli spaghetti.

Frequento il ristorante “Da Emilia” con la mia famiglia da quando abbiamo iniziato a trascorrere le vacanze nelle Marche più di dieci anni fa; è diventato subito il mio ristorante preferito. Con la veranda direttamente sulla spiaggia, ci si siede così vicino al mare che le onde quasi lambiscono i piedi; il posto perfetto per osservare l’affollata spiaggia da un punto di vista privilegiato.

Courtesy of Da Emilia

Zuppa di pesce a Fano

Attraversando l’antico Arco di Agosto, risalente al 2 d.C., porta d’accesso al centro murato della città costiera, troverete il piatto più famoso di Fano, il brodetto alla Fanese, nel meù di molte trattorie lungo i vicoli acciottolati e sul lungomare. Il brodetto, ricco di pomodoro e riempito fino all’orlo con un’ampia scelta dei migliori frutti di mare dell’Adriatico, è nato a bordo dei pescherecci come piatto “povero” per utilizzare il pescato o troppo scarso o danneggiato per essere venduto. Tutti questi avanzi venivano cotti in padella con olio, cipolla, concentrato di pomodoro e aceto, senza essere sgusciati o sfilettati, e mangiati con pane raffermo per assorbire l’ultimo glorioso goccio di brodo.

Il mio posto preferito per mangiare questo piatto è la Trattoria La Quinta al porto di Fano, dove le barche costeggiano le vie d’acqua. Cenate accanto a uomini d’affari che condividono un pasto con i colleghi, a famiglie che festeggiano un compleanno o un pranzo domenicale fuori casa, o a coppie di anziani, gli habitué della settimana. La zuppa è il piatto forte del ristorante dagli anni Cinquanta, secondo la ricetta originale della signora Quinta, tramandata da generazioni.

Per provare le diverse interpretazioni del piatto, si può partecipare all’annuale “BrodettoFest” che si svolge ogni estate a giugno e che celebra il brodetto di pesce, parte della storia della città tanto quanto i palazzi, le chiese, l’architettura romana e le rovine che la circondano. Il brodetto può sempre essere accompagnato da una moretta, un digestivo anch’esso originario di Fano a base di caffè caldo, rum, anice e brandy, un’altra tradizione dei pescatori per riscaldarsi prima di salpare per l’Adriatico.

Fano, Marche

Tartufi di Acqualagna

Se Alba, nel Piemonte settentrionale, è il luogo più famoso per i tartufi in Italia, la cittadina marchigiana di Acqualagna e i suoi dintorni rappresentano in realtà i due terzi della produzione annuale di tartufi del Paese. Le colline che sovrastano la città sono note da secoli per i loro tartufi; il clima e il terreno unici di questa piccola area e l’abbondanza di querce ne fanno un luogo particolarmente ospitale per questo prezioso prodotto della terra.

La Fiera Nazionale del Tartufo di Acqualagna, ogni autunno, celebra il tartufo bianco e nero della zona, accogliendo nel piccolo paese, circondato dalle montagne dell’Appennino, esperti internazionali e appassionati locali di queste delizie. Le bancarelle che vendono i tartufi e i loro prodotti sono allineate lungo le strade e la piazza. Piatti locali come polenta, crostini e tagliatelle fatte a mano (un’altra specialità marchigiana) conditi con scaglie di tartufo – pagate un extra per il più complesso e raro tartufo bianco – vengono serviti, fumanti, nella fresca aria di novembre.

Nel frattempo, i cercatori di tartufi partono a piedi con i loro cani la mattina presto per inseguire gli inafferrabili tesori commestibili nei boschi incontaminati dell’Appennino. Le tartufaie locali, come Acqualagna Tartufi, offrono anche esperienze per accompagnare i cacciatori nelle loro esplorazioni mattutine.

Courtesy of Katie McKnoulty

Le fave di Fratte Rosa

Un altro prodotto Presidio Slow Food che si trova nella regione è la favetta, cioè la piccola fava di Fratte Rosa, un paese arroccato su una collina tra due valli che io chiamo casa. Il paese e i terreni circostanti beneficiano di un terreno unico, ricco di sostanze nutritive e di argilla bianca, che fin dall’antichità viene utilizzato per la produzione di terracotta. Questo stesso terreno è responsabile della produzione delle fave più dolci e saporite, e un gruppo di agricoltori custodi della città si è messo al lavoro per salvare una varietà storica e pura del seme, salvaguardandola come parte del patrimonio di biodiversità della Regione Marche.

La gente del posto sa che la favetta migliore viene coltivata sulle colline dei Lubachi, appena fuori città (con alcuni dei panorami più belli della zona), un punto sottolineato dal detto popolare: “dai Lubachi la fava veniva più buona”. I Rosatelli, Rodolfo e Nicola, padre e figlio, hanno dato vita all’Azienda Agricola I Lubachi, che lavora proprio su queste colline e nel 2000 hanno guidato l’iniziativa per salvare il seme della fava di Fratte Rosa. Come dice Nicola Rosatelli, “questo tipo di fava molto particolare si distingue per la sua tenerezza e dolcezza, e mentre la fava ibrida che troviamo al supermercato ha 12 chicchi all’interno ed è molto stretta e lunga, il baccello della fava di Fratte Rosa è corto e tozzo e ha cinque chicchi, quindi è molto più gustoso perché il sapore è più concentrato”.

Per decenni, la favetta di Fratte Rosa ha rappresentato un alimento base per la gente del posto: fresca o essiccata, era presente in molte ricette casalinghe. Per me, il paté di fave Lubachi aromatizzato al peperoncino o il sott’olio di fave infuso al finocchio è qualcosa che compro spesso nel grazioso negozio dell’azienda immerso nel verde dei campi. A maggio, il negozio all’angolo della nostra città ha casse stracolme di fave fresche e dolci, e noi mangiamo le fave accompagnate da pecorino salato come aperitivo.

La pasta di farina di fave, i tacconi, è un’altra specialità locale che si trova all’Osteria Mamà, oppure c’è un mio piatto preferito, le fave in porchetta, servite all’Osteria Cianni Tartufi e Figli, un’antica ricetta marchigiana di fave stufate con finocchio selvatico locale e pancetta.

Courtesy of Katie McKnoulty

Olive all’Ascolana di Ascoli Piceno

Queste olive fritte di Ascoli Piceno sono realizzate con un ingrediente essenziale, l’Oliva Verde Ascolana del Piceno DOP. Tenera e croccante al tempo stesso, con un retrogusto leggermente amaro, è una delle olive più pregiate d’Italia, coltivata nei terreni che circondano la città di Ascoli Piceno. Denocciolate e farcite con carne fritta e parmigiano, impanate e fritte fino a diventare croccanti, sono perfette per l’aperitivo, solitamente servite in un cono di carta.

Se la ricetta è nata nel XIX secolo come lusso riservato ai ricchi, oggi l’oliva all’ascolana è più che altro uno street food, nonché una delle esportazioni culinarie più famose delle Marche. Affacciarsi su quella che è sicuramente una delle piazze più suggestive d’Italia – la Piazza del Popolo di Ascoli Piceno – all’ora dell’aperitivo con un bicchiere di verdicchio in una mano e un’oliva all’ascolana fritta bollente nell’altra è un’esperienza impareggiabile.

La terrazza dell’iconico Caffè Meletti, in stile liberty, in un angolo della piazza, è il luogo perfetto per l’aperitivo in stile ascolano. Personaggi del calibro di Sartre ed Hemingway sono passati di qui per assaggiare il famoso liquore Meletti all’anisetta, famoso per accendere l’immaginazione, un drink per concludere in bellezza il pomeriggio.

Courtesy of Katie McKnoulty

Crescia di Urbino

Mentre infuria l’annosa faida tra le regioni limitrofe dell’Emilia Romagna e delle Marche per il titolo di miglior focaccia, potete intanto provare il campione delle Marche: la Crescia di Urbino, croccante ma morbida, prodotta nella città rinascimentale in cima alla collina. La prima volta che sono arrivata qui l’ho definita “pane croissant”, perché la sua qualità sfogliata e oleosa è più indulgente e strutturata della sua rivale romagnola, la piadina, grazie alla manciata extra di strutto di maiale utilizzato.

L’antica ricetta risale all’epoca del Duca di Montefeltro, nel 1400, come cibo per ricchi a base di pepe, spezia di lusso dell’epoca. Si pensa che venisse servita nei sontuosi banchetti del Palazzo Ducale di Montefeltro (oggi importante galleria d’arte). Fate un salto in uno dei tanti negozi che offrono la crescia e unitevi agli studenti universitari che si riempiono di panini caldi tra una lezione e l’altra. Molto probabilmente la crescia sarà farcita con un’altra specialità locale, il formaggio Cacciota di Urbino, delicato e cremoso, insieme ad altri ripieni di carne o verdure. È una prelibatezza da tenere in mano, appollaiati sui gradini al sole o passeggiando per le strade acciottolate di Urbino, ammirando il panorama. Non fate però l’errore di chiamarla piadina, come mi è capitato di fare nel corso degli anni, o verrete severamente redarguiti.

Urbino, courtesy of Katie McKnoulty