Venezia è notoriamente difficile da filmare.

Perché il labirinto di stradine strette della città – che i veneziani chiamano calli – è accessibile solo a piedi, spostare l’attrezzatura, attraverso i canali, su e giù per i ponti, diventa una sfida logistica. La città diventa insopportabilmente calda e afosa in estate, e piuttosto fredda e nebbiosa in inverno. I turisti affollano ogni angolo, a qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi periodo dell’anno. E poi, ovviamente, c’è l’ acqua alta, i picchi di marea eccezionali che periodicamente inondano la città. Eppure, Venezia è probabilmente una delle città più cinematografiche: qualsiasi vista dei suoi palazzi e chiese, riflessi sull’acqua della laguna, può essere facilmente trasformata in uno sfondo suggestivo. Il fatto che la città vanti il festival cinematografico più antico del mondo potrebbe anche contribuire al suo fascino per i cinefili.

Se è vero, come scrisse Arthur Symons, che “un realista, a Venezia, diventerebbe un romantico per mera fedeltà a ciò che vedeva davanti a sé”, la città galleggiante è per eccellenza una città in cui trovare l’amore… e gli amanti.

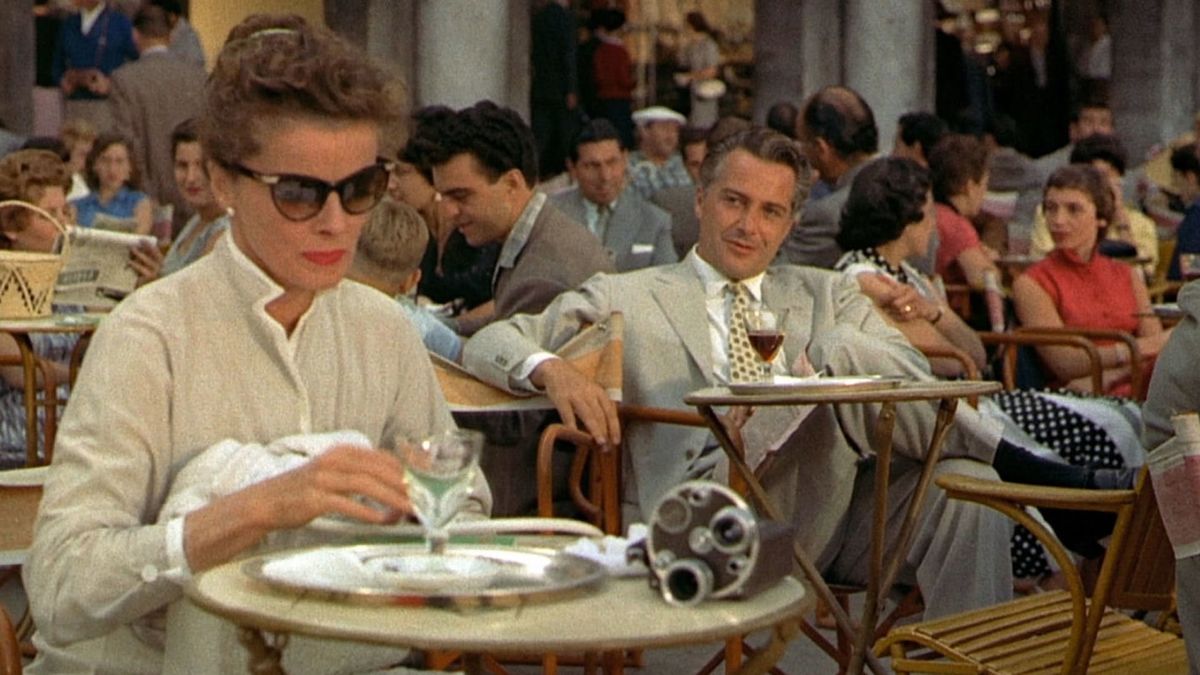

In questo senso, Summertime (1955) di David Lean è quasi l’archetipo del film romantico di vacanza. Il film segue le lotte emotive di Jane (Katharine Hepburn), una donna americana sola e di mezza età in vacanza a Venezia. Durante il viaggio incontra e si innamora di Renato (Rossano Brazzi), un affascinante antiquario che, tra l’altro, è già sposato.

Oltre alla brillante interpretazione di Hepburn e al piacere di ascoltarla dire “Va bene” e “Grazie tanto”, David Lean offre una stupenda rappresentazione della città, anche se un po’ romanticizzata. È Venezia in Technicolor, dove c’è un vaso di fiori su ogni balcone e l’acqua della laguna sembra quella delle Maldive.

Girare in città non è stato facile: il regista ha dovuto affrontare i timori dei locali che le riprese avrebbero disturbato il turismo, con la possibilità che i gondolieri potessero mettersi in sciopero. Una generosa donazione della casa di produzione al fondo per il restauro dei monumenti della città ha risolto ogni problema. Paradossalmente, il numero di turisti è quasi raddoppiato dopo l’uscita del film.

Quarant’anni dopo, Woody Allen è tornato sul tema di Venezia e dell’amore in Everyone Says I Love You (1996). Nel musical, uno scrittore nevrotico – interpretato dallo stesso Allen – conquista Julia Roberts alla Scuola Grande di San Rocco, fingendo goffamente interesse per la storia della pittura veneziana del XVI secolo, parlando della rapidità del “lavoro di pennello” di Tintoretto e dello “scoppio di colori chiaroscurali”.

Amore, inganno e Venezia sono anche i motivi principali del terzo atto di Les contes d’Hoffmann, l’opéra fantastique di Jacques Offenbach ispirata ai racconti di E.T.A. Hoffmann. Splendidamente trasposta su pellicola da Michael Powell nel 1951, le sue scenografie oniriche e i costumi camp trasfigurano la città in una pura fantasia teatrale.

Anni dopo, Federico Fellini avrebbe ricreato un’atmosfera simile per il suo Casanova, girandolo notoriamente interamente negli studi di Cinecittà a Roma. Il Casanova di Fellini (1976), che ha vinto un Oscar per i Migliori Costumi, si apre con una scena di carnevale tra le più visionarie del regista italiano.

Da una romantica gita in gondola a un inseguimento adrenalinico in barca il passo è breve.

The Italian Job (2003) e due film di 007, Moonraker (1979) e Casino Royale (2006), presentano scene mozzafiato nelle acque dei canali. Tom Cruise è stato recentemente avvistato saltando tra le barche in quello che sembrava essere una prova per il nuovo Mission Impossible film; anche Harrison Ford ha avuto la sua dose di avventura in Indiana Jones e l’ultima crociata (1989), quando l’archeologo trova un indizio per la sua ricerca del Santo Graal sotto la Chiesa di San Barnaba, trasformata per l’occasione in una biblioteca.

Venezia ottiene una rappresentazione drammaticamente diversa in A Venezia… un dicembre rosso shocking (1973) diretto da Nicolas Roeg. Il thriller psicologico che ha costantemente guadagnato reputazione fino a diventare un cult, segue una coppia sposata che si trasferisce temporaneamente in città dopo la recente morte accidentale della loro figlia. La città qui appare in una chiave molto diversa: invernale, deserta, snervante e cupa. La regia di Roeg trasforma “La Serenissima” in un luogo minaccioso dove l’acqua è costantemente associata alla morte, e un misterioso serial killer è in fuga. “È come una città in gelatina, rimasta da una cena, e tutti gli ospiti sono morti e scomparsi” descrive uno dei personaggi.

La mortalità è anche il tema principale del classico di Luchino Visconti Morte a Venezia (1971).

Il regista italiano ritorna nella città dei canali dopo Senso (1954) – ancora una volta una storia d’amore tormentato che, sorprendentemente, non finisce bene – ambientando il suo adattamento cinematografico dell’omonima novella di Thomas Mann all’ Grand Hotel des Bains sull’isola del Lido. Il compositore Gustav von Aschenbach arriva all’hotel, cercando riposo nella speranza di riprendersi da problemi di salute e impasse, diventando ossessionato da un altro ospite, lo stupendo adolescente Tadzio.

La Venezia di Visconti è piuttosto fedele a quella di Mann: oppressa dal caldo estivo e dalla minaccia invisibile di un oscuro contagio – una metafora della degradazione che la passione incontrollata causa se non soggiogata dall’intelletto, ma anche un simbolo del decadimento di un intero mondo, perfettamente incarnato dalla madre aristocratica di Tadzio interpretata da Silvana Mangano: incredibilmente elegante, totalmente distaccata e avvolta in chilometri di tulle.

Che sia per una storia d’amore sensibile, un film d’azione emozionante o una potente meditazione sull’arte, Venezia funziona al meglio come catalizzatore per intensificare le emozioni; sul grande schermo, così come nella vita reale.