Per chi ama il formaggio quanto me, il Piemonte è praticamente il paradiso in terra italiana. Non lo dico alla leggera; sono consapevole dell’eccellenza casearia di altre regioni, dal Parmigiano Reggiano dell’Emilia-Romagna alla Mozzarella di Bufala della Campania. Ma ascoltami: non è solo una questione di qualità, varietà o abbondanza. Ciò che distingue il Piemonte, secondo me, è la sua combinazione unica di naturale e umano: un mix speciale di montagne, pascoli, colline ondulate e pianure verdi che si fondono con una cultura sfaccettata che mescola elementi alpini, mediterranei, francesi e occitani. Il Piemonte è, in una parola, un terroir per il formaggio artigianale; è lo stesso terroir che produce i famosi vini rossi o i pregiati tartufi bianchi.

Sono rimasto sorpreso, mentre sfogliavo il libro di Elizabeth David Italian Food di Elizabeth David, che ho spesso usato come riferimento, e scorrendo l’indice con il dito per trovare la pagina dedicata al formaggio, di non trovare molti riferimenti alla straordinaria gamma proveniente dalla regione più occidentale d’Italia. Suppongo che questo possa essere legato al fatto che il Piemonte sia stato nella visione periferica degli scrittori di cibo espatriati fino a poco tempo fa. Certo, grazie a eventi come Cheese a Bra, la compianta celebrazione enogastronomica delle Langhe, il Movimento Slow Food e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo – che diffonde il vangelo dell’eccellenza piemontese attraverso la sua efficiente comunicazione e un piccolo esercito di fedeli ex alunni (eccone uno!) – le cose stanno lentamente iniziando a cambiare. La voce si sta diffondendo e quello che poteva essere un segreto ben custodito non lo è più. In ogni caso, siamo qui per raccontare la storia come si deve.

Crescendo come un adoratore di formaggi in erba – ho sempre preferito il formaggio al dolce, lo giura mia madre; un’affermazione che trova conferma nelle mie scelte di carriera e rimane vera ancora oggi – il mio primo incontro fortuito con il formaggio piemontese è avvenuto all’età di sette anni, durante un viaggio di famiglia a Torino, in visita a parenti che si erano trasferiti lì per lavorare alla FIAT. Durante il tempo che abbiamo passato da zia Paola, non solo ha preparato diversi piatti con nomi per me nuovi come agnolotti del plin e flan di broccoletti, ma ci ha sorpreso con una serie così elaborata di piatti a base di formaggio da scatenare in me una rivoluzione di sapori. È stato alla sua tavola che ho assaggiato per la prima volta i tomini : dischetti di formaggio filante grandi come il palmo della mano, grigliati in padella e racchiusi in una morbida crosta bianca. È lì che ho scoperto l’esistenza degli gnocchi al Raschera, ripetendo mentalmente il nome – Raschera, Raschera– per ricordarmi che questi gnocchi di patate grandi come un pollice che nuotavano in un sottile bagno di salsa di formaggio dolce-salata erano ora il mio piatto preferito. E sempre alla sua tavola sono stato introdotto al rituale del carrello dei formaggi – una tradizione piemontese che rivela la sua affiliazione francese – quando un tagliere di legno con formaggi di diversi colori, forme e consistenze veniva posizionato al centro del tavolo accanto a una ciotola di frutta e noci. Ero conquistato; ho assaggiato tutto con curiosità ed entusiasmo. Ricordo di aver detto a mia madre: ‘Possiamo farlo anche a casa nostra?’

Molti felici ritorni – alla sua tavola e nella regione – sono seguiti a quella prima esperienza. Quindi, forse non è un caso che quando mi sono trovato a un bivio, dovendo decidere cosa fare della mia vita dopo la laurea, sono stato attratto dall’idea di studiare il cibo – ma in realtà, il formaggio – in Piemonte. Le sirene del formaggio mi chiamavano da un luogo al tempo stesso lontano e familiare. E così sono andato, più che pronto a tuffarmi nella tana del coniglio che mi aveva affascinato fin da quei primi giorni a Torino. Alla fine, mi sono laureato con una tesi sul terroir del formaggio (da qui la mia forte affermazione di qualche paragrafo fa) e ho continuato questo viaggio mentre studiavo, mangiavo nelle osterie con quei carri di formaggi barocchi, comprati nei mercati e nelle gastronomie, ho viaggiato e visitato fattorie su e giù per monti e colline, a piedi, in macchina, da solo, in gruppo, tutto per scoprire come si fa il formaggio, parlare con la gente e, soprattutto, assaggiare, assaggiare tutto. Ho preso questa ricerca come se fosse la mia vocazione e io fossi un pellegrino su un terreno sacro.

E quindi, ecco un resoconto personale di impressioni e appunti. Tra le infinite varietà di formaggi prodotti in terra piemontese, molti spiccano per il loro valore culturale e culinario. Ho elencato otto delle varietà tradizionali prodotte nella regione, sapendo fin troppo bene che questa selezione è dettata tanto dalle preferenze personali – e dalle storie che le accompagnano – quanto dalla rilevanza. Consideralo una specie di compendio, una guida da due soldi da tenere nel taschino nel caso volessi fare un’esplorazione casearia della regione, o semplicemente fare una visita a un ben fornito formaggiaio italiano. Molti di questi formaggi possono essere gustati nella loro forma naturale – come pre-dessert o dessert, seguendo le usanze locali; questa lista sarebbe una selezione perfetta – ma alcuni fungono anche da ingredienti in ricette tradizionali eccezionali.

Castelmagno

Non potevo non metterlo in cima alla lista. La mia amica Emma, che poi è diventata consulente professionista di formaggi, educatrice e autrice – a differenza di me che sono un dilettante – potrebbe ancora ricordare i nostri giorni da salumieri quando mi lamentavo dell’impossibilità di trovare un buon Castelmagno – il mio formaggio preferito, inspiegabilmente per lei! – a Londra. Cosa c’è di così speciale, ti chiederai?

Il Castelmagno è un formaggio a latte crudo semiduro, naturalmente erborinato, di una complessità e un valore culturale unici. Simbolo del patrimonio alpino del Piemonte, la prima menzione conosciuta risale al 1277, quando i registri della corte affermano che era richiesto come pagamento (‘Datemi forme di formaggio, non soldi!’ è una dichiarazione che posso approvare) al Marchese di Saluzzo in cambio dell’uso di certi pascoli nella Valle Grana, in provincia di Cuneo. La Valle Grana (non farti ingannare dal nome) è davvero un posto speciale. Ha influenze occitane e una ricchezza di pascoli biodiversi, pieni di erbe e fiori endemici che conferiscono qualità eccezionali al latte.

Il XIX secolo ha segnato l’età d’oro del Castelmagno, diventando il re dei formaggi piemontesi e apparendo nei menu dei ristoranti più prestigiosi d’Europa. Poi è arrivato il declino: con le guerre e lo spopolamento delle montagne, era a serio rischio di scomparsa. Così nel 1982 è arrivata la DOP che, in un certo senso, ha creato confusione tra il formaggio prodotto nei caseifici di valle e quello prodotto nei pascoli alpini – entrambi chiamati Castelmagno. Per fortuna, ci sono ancora un paio di pastori che fanno il Castelmagno d’alpeggio, lavorando il latte delle loro mucche nei pascoli alpini situati ad altitudini superiori ai 1.600 metri seguendo tecniche tradizionali. Data la sua disponibilità limitata e il valore culturale, il Castelmagno d’alpeggio è ora elencato come Presidio Slow Food, sottolineando la differenza con altri tipi e sostenendo i casari locali che continuano a produrlo.

Fatto principalmente con latte vaccino con piccole aggiunte di latte di pecora o capra (da un minimo del 5% a un massimo del 20%), specialmente quando prodotto ad altitudini più elevate, il Castelmagno ha un profilo pungente, persistente e sfaccettato. La tecnica di produzione prevede la rottura della cagliata in grumi minuscoli, che vengono ammassati, appesi e scolati in un telo. La cagliata viene poi rotta in piccoli cubi, ammassata di nuovo e lasciata acidificare nel siero per tre o quattro giorni prima di essere macinata, impastata con il sale e pressata negli stampi. Il Castelmagno viene poi stagionato in un ambiente naturale per almeno 120 giorni, anche se si sa che dà il meglio di sé dopo circa sei mesi.

Nella sua forma giovane, lattiginosa e color avorio, viene principalmente usato in cucina, sciolto per accompagnare gnocchi o risotto. Come formaggio da tavola, viene servito nella sua forma stagionata, con la sua caratteristica crosta ruvida e pungente marrone, sapore piccante, erbaceo e pepato, texture friabile e venature blu-verdi. Intensamente aromatico, è squisito quando abbinato alla conserva locale chiamata cognà e un sorso di vino Barbera.

Cevrin di Coazze

Ho assaggiato questo formaggio per la prima volta durante una ‘gita di studio’ – come le chiamavamo – con i miei compagni di università. Come gruppo di 25 studenti più un tutor, abbiamo dovuto dividerci in due gruppi per fare la ripida salita verso il rifugio di montagna in Val Sangone, dove si produce tradizionalmente il Cevrin di Coazze. Metà di noi ha optato per il furgone, mentre l’altra metà più avventurosa – e mi ricordo di essere stato vestito in modo assolutamente inadatto per l’occasione – è salita sul rimorchio trainato dal trattore del pastore, e su siamo andati, tenendoci stretti mentre la strada diventava più sconnessa e tortuosa. Quando finalmente abbiamo raggiunto la cima, era stata preparata una generosa merenda come ricompensa per la camminata: una dozzina di fette rotonde di Cevrin, grissini e vino erano sparsi su un tavolo da picnic. Il sole stava tramontando sulle Alpi. Era luglio, e l’aria era fresca. Era vicino alla perfezione quanto si può.

Il primo morso è stato una rivelazione: era inconfondibilmente formaggio di capra, ma non sapeva per niente come il formaggio di capra che di solito mangiamo. La pasta era piccante ma dolce, semi-dura ma morbida allo stesso tempo. Ho chiesto come fosse possibile. Il produttore ha spiegato che era perché il formaggio non era fatto solo con latte di capra della razza Camoscio Alpino – nonostante il nome Cevrin, che letteralmente significa ‘capra’ – ma anche con latte di mucca, aggiunto in proporzioni diverse a seconda della stagione. Più alta era la percentuale di latte di capra, più piccante e stratificato era il sapore, riflettendo la flora varia del terreno montano su cui gli animali pascolavano durante la stagione. La consistenza, intanto, era modellata sia dal processo di produzione che di stagionatura – essendo il Cevrin un formaggio stagionato in grotta, maturato per circa tre mesi per sviluppare un carattere terroso e una riconoscibile crosta naturale rossastra a completare il tutto.

Prodotto in piccole quantità da casari artigianali come quelli che abbiamo incontrato, che praticano la transumanza durante i mesi estivi, il Cevrin di Coazze è profondamente radicato nelle tradizioni locali della Val Sangone, una regione con vocazione pastorale. Per questo motivo, è anche riconosciuto come Presidio Slow Food. Proprio come l’abbiamo gustato senza freni a quel picnic improvvisato – ne ho mangiato così tanto che mi sentivo stordito – il Cevrin di Coazze viene spesso assaporato come formaggio da tavola au naturel, così da apprezzarne i sapori unici senza interferenze.

Robiola di Roccaverano

Adoro una buona allitterazione tanto quanto adoro un formaggio cremoso, ricco, tangy, a latte crudo – e la Robiola di Roccaverano è il meglio di entrambi i mondi. Le origini di questo formaggio risalgono all’epoca dei Celti, che allevavano capre nella zona. Ma al di là di questo, il suo stile è la prova vivente del profondo legame tra Piemonte e Francia, anche se la Robiola è fatta con la consuetudine tipicamente italiana di mescolare ingegnosamente qualsiasi latte disponibile. Un prodotto DOP (l’unico robiola– tipo di formaggio a detenere questo status), è fatto con latte di capra (almeno la metà del totale), insieme a quantità variabili di latte di pecora e di mucca, durante i mesi più caldi da aprile a ottobre, con gli animali che pascolano liberamente sulla rigogliosa flora delle dolci colline di Asti e Alessandria. La denominazione d’origine non solo protegge l’autenticità geografica del formaggio, ma impone anche specifiche pratiche tradizionali nella sua produzione, assicurando che incarni la biodiversità del suo terroir nativo. Le variazioni nei tipi di latte, insieme alla stagione di pascolo, sono la chiave del suo sapore unico, dolce e piccante, fresco.

Allora, che tipo di formaggio è esattamente? Ah, da dove cominciare. La Robiola di Roccaverano è un formaggio a pasta molle con un interno compatto ma spalmabile e uno strato cremoso appena sotto la crosta naturale, pallida, commestibile e rugosa. Il suo profilo di sapore è delicato e lattiginoso quando è fresco (viene rilasciato a un minimo di quattro giorni), con note erbacee che si intensificano con la maturazione, acquisendo sentori di terra e funghi. Che sia giovane o stagionato, non mi preoccuperei di cucinarlo – goditelo in generose fette sul miglior pane che riesci a trovare (è fantastico anche con le pere) e abbinalo a un bicchiere di vivace Timorasso.

Montebore

Un’alternativa perfetta alla torta nuziale per chi non impazzisce per pan di spagna e crema. Se non ci credi, pensa a questo: persino Isabella d’Aragona e Gian Galeazzo Sforza l’hanno servito al loro banchetto di nozze nel 1489 – un momento di gloria per questo formaggio.

Scherzi a parte, il Montebore sembra proprio una mini torta nuziale a più piani senza copertura. Quando invecchia, prende pure una leggera sfumatura rosata all’esterno. Facilissimo da riconoscere ma raro, il Montebore viene da un paesino con lo stesso nome in provincia di Alessandria. Ha una storia lunghissima che risale al tardo Medioevo, con origini nelle comunità rurali delle colline appenniniche. Però, negli anni ’80, il Montebore stava per sparire a causa del declino delle tecniche tradizionali di produzione e dello spopolamento delle campagne. Grazie agli sforzi locali e al riconoscimento di Slow Food, ultimamente sta vivendo una rinascita.

Proprio come la Robiola e il Castelmagno di cui parlavamo prima, il Montebore è fatto da una miscela di latti – di solito mucca e pecora, con un po’ più latte di mucca, ma alcune varianti includono anche latte di capra, a seconda delle tradizioni e della stagione. Poi, a seconda di quanto invecchia, va dal semi-morbido al duro, sviluppando una crosta naturale giallo pallido con un tocco di rosa. Il sapore è cremoso, delicato e leggermente acidulo da giovane, ma diventa più intenso, nocciolato e un po’ piccante con la maturazione. Più invecchia – e può invecchiare molto più di quanto ci si aspetterebbe – più il suo sapore diventa intenso. A me piace semi-duro, con una crosta profumata che non sa di ammoniaca, servito con crackers e un vino rosso pallido come il Pelaverga per chiudere un pasto.

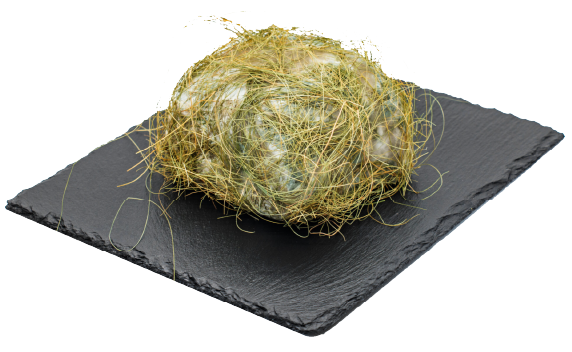

Seirass del fen

Immagina la ricotta stagionata più ricca che puoi, avvolta in un pittoresco strato di fieno (fen nel dialetto piemontese), ed ecco il Seirass del fen – un formaggio alpino tipo ricotta delle Alpi di Cuneo. Prima di continuare, una parola sulla ricotta, che ha subito una crisi d’identità quando la gente ha iniziato a chiamare con questo nome i loro cagliati fatti in casa. La ricotta non è latte cagliato; è fatta con il siero dopo che il processo principale di produzione del formaggio è terminato. Il siero viene riscaldato (da qui il nome ricotta, che significa “ricotta”), e tutte le particelle che emergono e si attaccano vengono delicatamente raccolte in stampi e fatte scolare.

Il Seirass è fatto principalmente con siero, specificamente da una combinazione di siero di latte di vacca, capra e talvolta pecora (vedi un tema qui?), con il latte di vacca come componente principale. Tuttavia, a differenza della ricotta standard – e giusto per rendere le cose un po’ più eccitanti – il Seirass può anche includere una piccola quantità di latte, dandogli una consistenza più cremosa.

Il formaggio ha una consistenza leggermente granulosa, e il suo sapore è delicato, fresco e leggermente aspro, con sottili note erbacee e floreali conferite dal fieno alpino naturale. Si dice che la pratica di avvolgere il Seirass del fen nel fieno risalga ai primi del ‘900, quando un commerciante di Cuneo di nome Tistot D’Franca si imbatté in una fine ricotta stagionata che purtroppo era inadatta al trasporto. Dopo aver deciso di acquistarne una partita, la avvolse nel fieno come mezzo di protezione, e al suo arrivo scoprì non solo che il fieno aveva agito come un imballaggio naturale, ma che ne aveva esaltato le note erbacee. I produttori di Seirass hanno seguito questa abitudine e hanno continuato ad avvolgere il Seirass fresco nel fieno per trasportarlo dalla montagna alla valle, conferendogli un sapore distintivo dai fiori selvatici e dalle erbe dei prati alpini.

Il Seirass del fen di solito si gusta fresco, più spesso come antipasto che come pre-dessert. La sua cremosità e delicatezza lo rendono anche una scelta versatile in cucina, soprattutto – nel mio caso, un vero punto debole e qualcosa che ordino sempre nei ristoranti locali – nei ravioli ripieni.

Potrei andare avanti all’infinito, ma per farla breve, chiudiamo qui. Ma prima, un’ultima carrellata di altri formaggi che meritano la tua attenzione e sono perfetti per il consumo quotidiano:

Raschera è semplice, ma complicato. La sua variante alpina è riconosciuta come Presidio Slow Food, che si distingue dalla versione DOP prodotta esclusivamente nei comuni di Frabosa (Soprana e Sottana) e Ormea, dove si tiene un festival annuale in suo onore. Altre zone di produzione includono Montalto di Mondovì, Roccaforte di Mondovì, Roburent, Pamparato, Garessio e Magliano Alpi. Poi c’è un’altra versione meno pregiata di Raschera prodotta in tutta la provincia di Cuneo, che è quella che di solito si trova nei supermercati. Delicato e leggermente fruttato, il Raschera dà il meglio di sé – zia Paola lo sa bene – quando viene grattugiato, fuso e usato per condire pasta, gnocchi o sformati di verdure. Terrei la versione alpina per uno spuntino a fine pasto.

Bra (risate) è un altro formaggio protetto, prodotto sia in forma dura che morbida nella città di Bra (sì, davvero), sempre in provincia di Cuneo. È un’icona, ampiamente disponibile e un ambasciatore perfettamente democratico delle tradizioni casearie della regione. Il Bra tenero (quello morbido) è delicato, leggermente fruttato ed è il mio preferito per panini semplici e picnic, mentre il Bra duro (quello stagionato), nocciolato e dolce-piccante, è un ottimo formaggio senza complicazioni da sgranocchiare e si comporta bene su un tagliere.

Toma, un nome che è arrivato a significare tutto e niente, si riferisce a molte varietà con diverse composizioni di latte e processi di stagionatura. Il Macagn è un tipo di Toma (davvero fantastico – ha un retrogusto di ananas che trovo straordinario); lo stesso vale per la Toma di Pecora di Murazzano (un formaggio speciale prodotto nelle colline delle Langhe con il latte di una razza ovina locale in via di estinzione). E poi ci sono i tomini, bestie (piccole) a crosta fiorita completamente diverse. In ogni caso, se ti imbatti in una Toma, probabilmente viene dal Piemonte, e anche se molte potrebbero non essere strabilianti (con eccezioni per le poche menzionate qui), saranno buone e serviranno come un’aggiunta solida, apprezzata da tutti e versatile alla tua selezione di formaggi.