“Se l’architettura è buona, chi guarda e ascolta ne sentirà gli effetti positivi senza accorgersene”, diceva l’architetto e designer Carlo Scarpa (1906-1978), e forse è per questo che Venezia ci fa sentire così. Si potrebbe pensare che sia la patina degli imperi passati – le cupole dorate, gli archi gotici, la grandiosità ad ogni angolo. Ma alcuni dei suoi “effetti positivi” più discretamente emozionanti sono dovuti proprio a Scarpa e al suo modernismo di metà secolo. Un ponte in acciaio e legno accanto a uno secolare in pietra; un pannello di vetro che incornicia una finestra gotica; una scala in cemento che sembra una scultura: Scarpa ha lavorato in musei, giardini, palazzi e persino cimiteri – ogni progetto uno studio su come il design moderno possa coesistere con il tessuto storico della città, e addirittura valorizzarlo.

Anche se ha progettato oltre 50 opere in tutta Italia e all’estero, è stata Venezia – la sua luce, i suoi materiali, le sue caratteristiche d’acqua naturali – a influenzare più profondamente il suo lavoro, e la cui identità visiva ha contribuito a plasmare in cambio.

Veneziano di nascita e cresciuto a Vicenza, Scarpa è giustamente riconosciuto come uno degli architetti italiani più importanti del secolo scorso. Dopo aver studiato alla Reale Accademia di Belle Arti, Scarpa ricevette la sua prima commissione architettonica indipendente a soli 19 anni. Sarebbe diventato famoso soprattutto per i suoi restauri di musei storici – un compito che molti suoi contemporanei liquidavano come “troppo vincolato dal passato”. Eppure, innovativo come sempre, il lavoro di Scarpa è una boccata d’aria fresca in mezzo al fascino sfacciato dell’epoca, e ha avuto un effetto a lungo termine su La Serenissima ancora maggiore di quelli che aspiravano a una modernità fugace e appariscente.

Fin dall’inizio, è evidente che la visione architettonica di Scarpa andava oltre le soluzioni pratiche; si immergeva nei suoi soggetti come uno studioso curioso, giocando con materiali come cemento, marmo d’Istria, oro e acqua – il suo preferito – nei suoi progetti. Sebbene il veneziano fosse particolarmente ispirato dai mosaici bizantini della sua città, la sua più grande ispirazione veniva da un altro luogo circondato dall’acqua: il Giappone. Si innamorò delle forme giapponesi armoniose e semplici durante i suoi viaggi, e fu ugualmente ispirato da grandi nomi come Frank Lloyd Wright (che ricambiava la sua ammirazione), Mondrian, Albers, Rothko e Josef Hoffmann. Non sorprende che Carlo Scarpa sia emerso come un vero uomo rinascimentale dell’ultimo secolo – anche se “non era uno che si preoccupava del suo lascito o della purezza duratura delle sue creazioni”, scrive Nancy Hass su The New York Times Style Magazine.

Come storica dell’arte che ha passato un decennio a concentrarsi sull’arte rinascimentale di Venezia, ho scritto centinaia di migliaia di parole sull’arte veneziana (onestamente). E per quanto io possa (e ami) portare chiunque in un tour dei capolavori rinascimentali sparsi per Venezia, l’architettura di Carlo Scarpa guida più spesso che no le mie peregrinazioni; dopotutto, la città vanta il maggior numero dei suoi progetti.

Ecco la Venezia di Carlo Scarpa. Anche se avrei potuto sicuramente scegliere più esempi del suo lavoro, Scarpa aveva una fascinazione per il numero 11 – che guarda caso è il numero di lettere nel suo nome (anche se non ha mai dato una vera spiegazione per il suo amore per questa doppia cifra).

Inizieremo il nostro tour nell’epicentro di Venezia: Piazza San Marco.

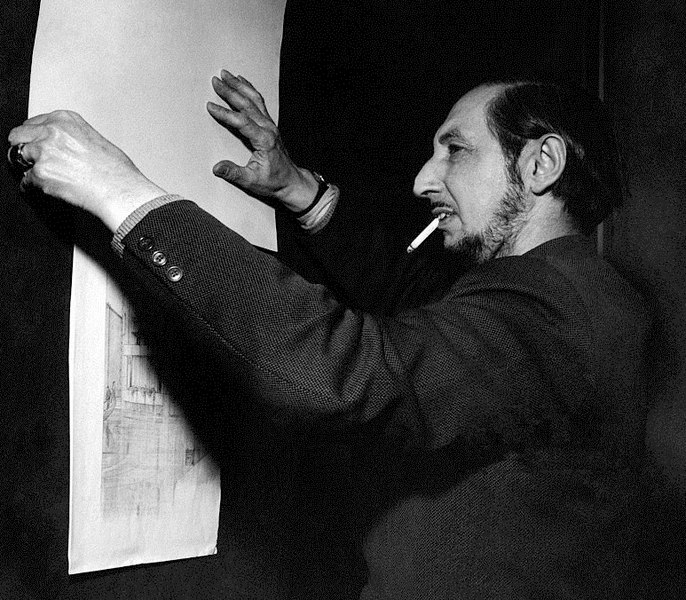

Scarpa studying the drawings of Frank Lloyd Wright, while smoking a cigarette (Venice, March 1954)

1. Showroom Olivetti (1957-1958)

Se c’è un posto dove familiarizzare con Carlo Scarpa, è proprio qui. Lo showroom Olivetti – che ospita una collezione delle omonime macchine da scrivere – occupa un angolo tra una fila di negozi e ristoranti sotto i portici di Piazza San Marco. Lo spazio, un po’ futuristico, è sorprendentemente luminoso, nonostante sia incastrato sotto i portici, grazie alle vetrate a tutta altezza. L’interno sembra un incrocio tra uno spazio espositivo e un negozio di moda di lusso, dove ogni macchina da scrivere è esposta come fosse una scultura pregiata o una borsa Birkin. Una scala centrale in lastre di marmo sembra fluttuare tra i due piani dello showroom.

Scarpa ha usato una gamma di materiali che erano diventati il suo marchio di fabbrica: marmo Aurisina, acciaio inossidabile, palissandro e cemento, con mosaici e oro che richiamano Venezia e la piazza. Questi accenti geometrici dorati adornano le pareti, guidando lo sguardo attraverso lo spazio. Il portale a grata conduce a un pavimento in mosaico rosso sgargiante, con diverse aree dello showroom piastrellate in blu, giallo e bianco. Ora sotto la protezione del FAI, puoi visitarlo con una donazione.

2. Museo Correr (1952-1960)

Alcuni dei lavori migliori di Scarpa furono le sue ristrutturazioni visive e spaziali per musei e gallerie. Un ottimo esempio si trova proprio dall’altra parte della piazza rispetto allo showroom Olivetti: il Museo Correr, un museo civico con ricche e varie collezioni d’arte veneziana.

Nel 1952-53, ha rimodellato le sale della Storia Veneziana al primo piano, e nel 1959-60, la Pinacoteca al secondo piano. Per questi restyling, l’approccio di Scarpa si allontanò dalle tradizionali esposizioni da galleria e trattò le opere della collezione come elementi scultorei a sé stanti. Con l’occhio di un curatore più che di un architetto, ha posizionato le sculture su supporti in acciaio a sbalzo e i dipinti su cavalletti in palissandro ad angolo retto rispetto alle pareti, come se fossero tornati negli studi degli artisti. In quasi tutte le stanze, ha dipinto le pareti di bianco, continuando a dirigere tutta l’attenzione verso le singole opere d’arte. La sua sensibilità ai materiali e ai contesti richiama l’attenzione sui principi razionalisti, popolari in Italia negli anni ’20 e ’30.

Documentation of Scarpa's renovation from 1961; Photo by Paolo Monti

3. Giardini della Biennale (1948-1956)

Scarpa ha progettato tre progetti architettonici principali ai Giardini per la Biennale. Anche se non è più in uso, la biglietteria forse dimostra meglio la capacità di Scarpa di trarre ispirazione dalla sua città natale, con una sinfonia di curve sinuose in cemento e una copertura in legno a sbalzo che ricorda lo scafo di una barca.

Il giardino delle sculture che Scarpa ha progettato per il Padiglione Centrale nel 1952 ha un motivo simile a quello di una barca. Un tetto in cemento, sospeso su colonne ovali, crea un equilibrio tra sospensione e gravità – oltre a offrire ombra, essenziale nelle calde giornate estive – sotto il quale una fontana poco profonda sputa tre sottili zampilli.

Scarpa ha realizzato il Padiglione Venezuela (1954), il suo terzo progetto ai Giardini, con deliberata austerità, utilizzando cemento grezzo e una forma geometrica audace. La facciata severa è leggermente ammorbidita da finestre allungate al secondo piano, più piccoli dettagli come staffe dorate sulle tubature esposte e aspetti in legno come le porte a graticcio, elevando la struttura oltre il suo aspetto grezzo e funzionale.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4. Monumento alla Partigiana (1955)

Anche se non fa parte del complesso della Biennale stesso, questo monumento – situato sulla riva del fiume dei Giardini – si presenta come un’estensione del lavoro di Scarpa per l’evento. La parte centrale della scultura è una statua di una donna solitaria sdraiata di Augusto Murer (1922-1985), un tributo alle donne italiane che hanno combattuto contro il fascismo. A Scarpa fu poi assegnato il compito di progettare un modo per valorizzare meglio la statua. Aveva obiettivi chiari: uno spazio tranquillo lontano dalle vie principali con un equilibrio perfetto tra l’acqua della Laguna e il verde dei Giardini. Per creare una base, Scarpa si ispirò alla tecnica veneziana di conficcare tronchi di legno nel fango della laguna. Invece del legno, fuse i quadrati in pietra d’Istria bianca su cemento, disponendoli in un motivo geometrico a diverse altezze – sembrano ondeggiare, come se si muovessero con le maree – e bilanciando la scultura in bronzo di Murer in cima.

Il piano di Scarpa, e il suo genio, diventa evidente quando la marea sommerge il monumento. A volte, la pietra d’Istria è completamente nascosta dall’acqua, altre volte viene lentamente rivelata dall’acqua che lambisce. Quello che Scarpa non aveva previsto, tuttavia, era che l’innalzamento del livello del mare avrebbe influito sulla Laguna. Col tempo, il monumento si è eroso, la pietra d’Istria si è scurita e consumata. Anche se questa potrebbe essere un’implicazione sfortunata, collega pienamente il lavoro di Scarpa al “materiale” dell’acqua e, per estensione, a Venezia.

Photo by seier+seier via Flickr

5. Fondazione Querini Stampalia (1959-1963)

Se il Monumento alla Partigiana manifesta il potere corrosivo dell’acqua, la Fondazione Querini Stampalia sfrutta il potenziale dell’acqua. Fondata da Giovanni Querini Stampalia, la Fondazione occupa un palazzo che ospita la sua collezione d’arte personale e una biblioteca di oltre 400.000 volumi.

A differenza del Museo Correr, il lavoro di Scarpa qui si è concentrato non sulle gallerie ma sugli ingressi e sul giardino. Per l’entrata pedonale dal Campo Santa Maria Formosa, ha progettato un ponte in acciaio e legno, ancorato da lastre di pietra bianca d’Istria. Confrontato con il vicino ponte tradizionale in pietra, quello di Scarpa è sorprendentemente sottile e leggero.

Per l’ingresso dal lato dell’acqua e il portego (molo), Scarpa sostituisce le tradizionali porte in legno con cancelli in ferro: durante l’acqua alta, l’acqua allaga, lambendo e sommergendo il pontile che ha creato con gradini irregolari in pietra. I gradini salgono fino a raggiungere una serie di gallerie, attraversate da canali rettilinei, con pareti rivestite in pietra e punteggiate d’oro. Durante l’ acqua alta, l’acqua nel pontile inferiore crea riflessi ipnotici su queste pareti.

Ispirandosi al design giapponese e islamico, il giardino riflette un apprezzamento per l’acqua—questa volta, con il desiderio di domarla. Le gorgoglianti fontane in metallo e pietra scorrono attraverso lo spazio come serpenti geometrici che tagliano il sottobosco. Questa sensazione di ‘indomito’ è accentuata dall’edera che si arrampica sui muri. Il mosaico di vetro di Murano oro, argento e nero radica lo spazio a Venezia. Essendo uno dei pochi giardini pubblici di Venezia, vale la pena sedersi qui per qualche minuto per contemplare la complessità che Scarpa ha creato in uno spazio così intimo.

6. Tomba Capovilla (1943-1944), Isola di San Michele

Qualsiasi visita al Cimitero di San Michele sembra un pellegrinaggio—l’isola esiste unicamente come luogo di riposo dei morti di Venezia. Scarpa ha comunicato l’aria naturalmente cupa dell’isola nel suo secondo monumento funerario, commissionato dalla famiglia Capovilla. L’eponima Tomba Capovilla è una lapide alta e snella in marmo di Botticino. La forma allungata evoca la grazia di una figura angelica, con due ali che si curvano attorno alle ceneri, racchiuse in un contenitore verticale in cima al monumento. Sulla facciata c’è un semplice bassorilievo della Deposizione di Cristo che una volta apparteneva alla famiglia Capovilla. Alla base si trova un piccolo vaso di fiori. Un memoriale toccante, ma semplice.

Photo by Duncan Gibbs @duncan.gibbs

7. Ca’ Foscari e Aula Baratto (1935 e 1955-1956)

Nel 1935, Scarpa fu invitato a partecipare alla ristrutturazione della sua alma mater, Ca’ Foscari. Ospitata nel Palazzo del XV secolo del Doge Francesco Foscari, l’università offriva un contesto storico: per evidenziare le colonne gotiche a traliccio del balcone affacciato sul Canal Grande, introdusse un’ampia finestra in vetro con cornice in legno attraverso il piano nobile, riempiendo lo spazio di luce naturale.

Poi, nel ’55, gli hanno commissionato altri lavori a Palazzo, tra cui trasformare l’Aula Barratto in un’aula per lezioni. Ha tolto la tribuna e messo pannelli di vetro con persiane di legno, creando uno spazio chiuso che sembrava più un’aula che un salone – un altro esempio di come dirigeva la luce in modo magistrale.

Aula Baratto; Photo by Andrea Avezzù via Flickr

8. Ingresso dell’Università IUAV di Venezia (1968-1978)

Se c’è stato un attimo di esitazione nell’includere lo IUAV in questo tour di Scarpa, è per gli “interventi” (leggi: graffiti) che degli opportunisti hanno fatto a questo progetto negli anni dopo che Scarpa l’ha completato. Ora può sembrare un po’ trascurato dall’esterno, e anche se è un pezzo di architettura veramente funzionale, ciò non ne diminuisce la complessità. L’enorme facciata è fatta con una lastra di pietra d’Istria, con inciso IAUV, sospesa su un sistema di carrucole. Una lastra di cemento riposa quasi a 90 gradi rispetto al terreno, sotto la quale gli studenti camminano lungo un corridoio lungo e semplice fino all’ingresso dell’università.

Il cemento è di nuovo centrale, e qui dimostra al meglio l’uso che Scarpa fa di questo materiale per giocare con luce e ombra. Sulla facciata, c’è un gioco di gradini a cascata, e all’ingresso dell’edificio, gradini di cemento in una piscina incassata creano l’illusione dell’acqua che vi scorre sopra.

9. Gallerie dell’Accademia (1945-1959)

Questo museo statale italiano ospita la migliore collezione di arte veneziana e veneta, soprattutto dipinti dal XIV al XVIII secolo, ed è situato nell’ex complesso della Chiesa di Santa Maria della Carità del XIII secolo. Convertire lo spazio in un museo ha comportato una serie di sfide – con cui i curatori hanno dovuto fare i conti fin dalla sua prima apertura al pubblico nel 1817.

Scarpa si è unito al progetto in evoluzione più di un secolo dopo, con un coinvolgimento di 15 anni plasmato dalle esigenze curatoriali. Ha riconfigurato le gallerie per permettere un flusso più facile, ha reintonacato le pareti con calce tradizionale e ha progettato supporti eleganti in metallo e legno per i dipinti (che onestamente sono meno evocativi di quelli del Correr).

Il figlio di Scarpa, Tobia Scarpa, ha seguito le orme del padre come architetto e, in una perfetta impresa padre-figlio, ha progettato l’Ala Palladiana al piano terra, aperta nel 2015.

10. Stanze del Vetro, San Giorgio Maggiore

La carriera di Scarpa in realtà è iniziata non nell’architettura ma nel vetro—un’origine azzeccata per un veneziano. Nel 1927, ha cominciato a disegnare per Capellin Co., e nel 1932 ha intrapreso una collaborazione di 14 anni con Venini. Per l’azienda, ha spinto i limiti della lavorazione del vetro, inventando nuove forme e tecniche che spesso flirtavano con l’impossibile. Pensa al suo lampadario poliedrico del 1961, una stalattite a cascata composta da oltre 4.000 pezzi di vetro individuali, o al suo sviluppo delle murine-opache, un metodo che dava al vetro l’aspetto tattile della ceramica.

A parte alcuni esempi a Ca’ Pesaro, poche delle opere in vetro di Scarpa rimangono in collezioni pubbliche. In rare occasioni però, le sue creazioni in vetro possono essere ammirate in mostre tenute alle Stanze del Vetro sull’isola di San Giorgio Maggiore. La prossima, 1932–1942: Il Vetro di Murano e la Biennale di Venezia, si terrà dal 13 aprile al 23 novembre 2025. Esplora come la Biennale sia servita da piattaforma per designer come Scarpa per mostrare il loro lavoro a un pubblico internazionale e come, in cambio, la Biennale abbia aiutato a plasmare e ispirare l’evoluzione creativa di Scarpa.

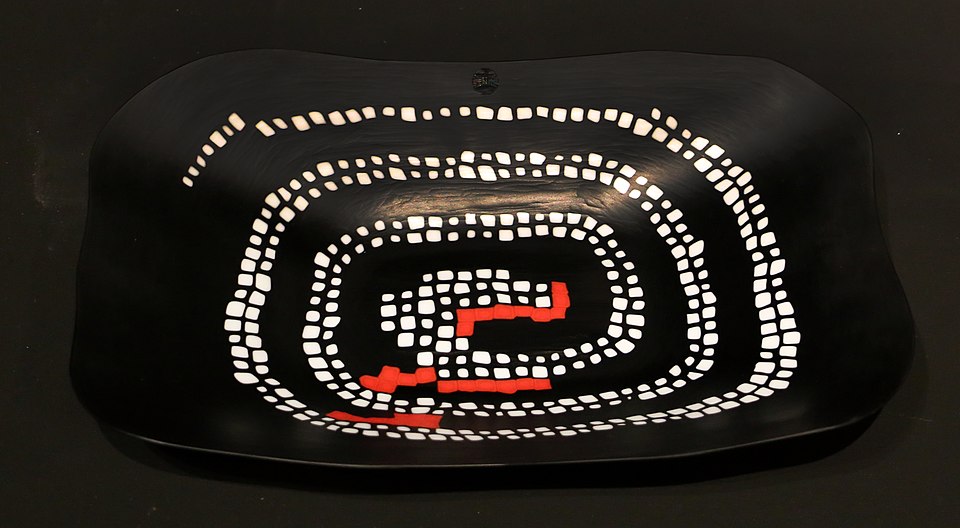

Piatto Serpente (1940) for Venini, on display at

11. Tomba Brion, San Vito d’Altivole (1968-1978)

L’ultima tappa della mia guida alla visione veneziana di Scarpa è un po’ un imbroglio, visto che non si trova in città, ma sulla terraferma appena fuori Treviso. Però se c’è un viaggio fuori Venezia che vale la pena fare durante un pellegrinaggio su Scarpa, è questo. Nel 1968, a Scarpa fu commissionato il progetto della Tomba Brion come cimitero privato per Onorina Tomasin-Brion e il suo defunto marito, Giuseppe Brion. Sarebbe diventato anche il luogo di riposo finale scelto da Scarpa stesso. Abbastanza ironicamente, questo fu il suo ultimo progetto completato prima della sua morte prematura, in seguito a una caduta accidentale da una rampa di scale in cemento in Giappone nel 1978.

Un canto del cigno par excellence, la Tomba Brion riunisce, quasi senza difetti, ogni elemento architettonico e di design con cui Scarpa si è confrontato durante la sua carriera: gradini di cemento a cascata, mosaici meticolosi, il controllo dell’acqua e accenti dorati. La tomba si estende su 2.000 metri quadrati e comprende un insieme di edifici in cemento più un giardino. La caratteristica più riconoscibile sono le sue finestre simili a diagrammi di Venn, che lasciano entrare la luce del sole nello spazio altrimenti buio e sobrio. Alla pari con gran parte della sua architettura, è pensata meno come una tomba e più come un luogo di riflessione, poiché i visitatori sono incoraggiati a vagare attraverso gli spazi, dalla cappella (ispirata alle case da tè giapponesi) al giardino, attraversando il laghetto circostante tramite pietre di passaggio.

Il sentimento generale di pace e armonia deriva dalla fusione di Scarpa di riferimenti giapponesi e veneziani, usando ancora una volta l’acqua come grande unificatore. Questa tomba è, semplicemente, un capolavoro che deve essere vissuto per essere compreso. L’epitaffio nel giardino che segna il luogo di riposo finale di Scarpa recita semplicemente: ‘Un uomo di Bisanzio che arrivò a Venezia passando per la Grecia.’ Può sembrare semplicistico. Ma come altro contenere il genio del lavoro di Scarpa in una sola frase?

Tomba Brion; Photo by SEIER+SEIER via Flickr