Quando si parla di storia italiana e omosessualità, la gente spesso tira fuori spontaneamente la triade arcobaleno: Leonardo da Vinci, Michelangelo e Caravaggio. Sapere che tre degli artisti più importanti della storia condividevano la mia stessa sessualità mi dà un po’ di conforto, soprattutto considerando gli eventi recenti nel mio paese d’origine.

Dopo anni dolorosi di discussioni e molti passi falsi, l’Italia ha finalmente riconosciuto le unioni civili tra persone dello stesso sesso nel 2016. Anche se il paese garantisce alle coppie dello stesso sesso la maggior parte dei diritti concessi alle coppie etero sposate, non abbiamo ancora accesso al matrimonio, perché, come amano ricordarci i politici di destra e i cattolici fondamentalisti, “il matrimonio è solo quello tra un uomo e una donna”. E che dire dell’anno scorso, quando il Senato ha bloccato una legge contro l’omotransfobia? La legge, nota come “ddl Zan”, mirava a punire i crimini d’odio sulla base dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e della disabilità. I senatori che hanno votato contro hanno festeggiato la notizia dentro il parlamento esultando e applaudendo come se la loro squadra di calcio preferita avesse appena vinto la Champions League. A proposito, tra gli oltre 2.500 calciatori professionisti italiani, non conosco nessuno che abbia fatto coming out. Nemmeno uno.

Tuttavia, l’Italia ha una ricca storia di omosessualità che va oltre gli artisti celebri per abbracciare anche la gente comune. È una storia rintracciabile attraverso i soli documenti ritenuti degni di essere conservati: registri giudiziari, processi e condanne (principalmente riguardanti uomini), che rivelano la presenza di comunità e, in alcuni casi, vere e proprie subculture in molte città italiane fin dal XV secolo.

Molto prima, nel VI secolo a.C., gli Etruschi lasciarono affreschi a Tarquinia, nel Lazio che raffiguravano uomini impegnati in rapporti anali, e gli antichi Greci avevano importato le loro relazioni omosessuali – una forma di educazione civile per i giovani – nelle loro colonie dell’Italia meridionale.

L’élite sociale dell’antica Roma, per lo più influenzata dai modelli greci, manteneva anche un atteggiamento piuttosto rilassato nei confronti degli incontri omosessuali, che erano quasi la norma tra la classe alta, imperatori inclusi. Le stelle andavano a Nerone, che si dice abbia sposato due dei suoi liberti, e a Traiano, famoso per la sua predilezione per i ragazzi. Conosciamo tutti la relazione tra Adriano e Antinoo dalle “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar, che, romanticizzando la coppia, potrebbe aver distorto il modo in cui pensiamo all’omosessualità nell’antichità.

Marble Busts of Hadrian & Antinous, from Rome, Roman Empire, British Museum; By Carole Raddato from FRANKFURT, Germany - Marble Busts of Hadrian & Antinous, from Rome, Roman Empire, British Museum

Le relazioni omosessuali come le intendiamo oggi – tra due adulti liberi – erano raramente permesse. Il patriarcato andava alla grande nell’impero e i maschi romani, ossessionati dalla loro virilità allora come ora, potevano fare sesso con altri uomini solo se assumevano il ruolo penetrativo. La prostituzione maschile era molto comune, regolamentata e tassata per un bel profitto per l’Impero.

Nel tardo Impero Romano, un concetto rigido di sessualità per le classi inferiori era diventato dominante. La morale era cambiata verso una sostanziale condanna dell’omosessualità, che trovava un perfetto riscontro nell’incipiente etica cristiana. I graffiti a Pompei rivelano l’omofobia del passante medio con qualche nota di colore in più. Si può ancora leggere: “Secundus lo succhia”, “Ismenus succhiacazzi”, “Narciso è il più grande succhiacazzi”, e l’insulto peggiore possibile: “Culo rotto”. Chi l’avrebbe mai detto che, insieme ai numeri e agli acquedotti, gli antichi romani avevano inventato anche lo shaming dei passivi?

E così, siamo passati dal “fare festa come se fosse a.C.” alla legislazione che prescriveva la morte come punizione per le relazioni omosessuali nel IV secolo d.C. La giurisdizione fu passata ai bizantini e da lì, andò dritta attraverso il Medioevo. Contrariamente ai paesi dell’Europa settentrionale, in cui la pena di morte veniva eseguita per impiccagione o annegamento, in Italia la punizione più comune per i “sodomiti” e in alcuni casi per le lesbiche, era la morte sul rogo. Noi italiani abbiamo sempre avuto un debole per il drammatico.

Non è un caso che nella Divina Commedia di Dante (Inferno, Canto XV), i sodomiti siano descritti mentre corrono sotto una pioggia di fuoco, condannati a non fermarsi mai. Lì, Dante incontra il suo tutore e maestro Brunetto Latini, descritto con immenso affetto e rispetto. È una delle pagine più note dell’Inferno, ancora letta da centinaia di studenti italiani ogni anno, il che probabilmente fa di Latini uno degli uomini gay italiani più famosi della storia.

Tra il XIV e il XVI secolo, l’Italia ha avuto un ruolo privilegiato nella storia europea: l’economia, la società e le arti fiorirono. I quasi due secoli del Rinascimento italiano furono segnati da un rinnovato interesse per la cultura classica e dalla riscoperta di autori dimenticati, e Platone e la sua teoria dell’amore furono riportati sulla scena da intellettuali di spicco come Marsilio Ficino. Un misogino senza speranza, Platone vedeva la relazione ideale come quella tra due uomini che, sublimando l’attrazione fisica, sarebbero stati in grado di raggiungere la saggezza e la verità. (Non sapremo mai se il tipo di amore tra Pico della Mirandola e Girolamo Benivieni, due stretti amici di Ficino, fosse interamente platonico, ma fu sicuramente sufficiente per farli seppellire insieme nella chiesa di San Marco a Firenze.)

La Città dei Gigli era proprio al centro di questo movimento, che garantiva un grado di tolleranza senza precedenti verso gli omosessuali. La “San Francisco del Rinascimento” forse non aveva la Folsom Street Fair, ma la gente sapeva sicuramente come divertirsi. Mentre altre città punivano centinaia di persone, Firenze manteneva un approccio più rilassato alla questione, tanto che la situazione sembrava completamente fuori controllo ai moralisti religiosi dell’epoca. Il prete Bernardino da Siena ammoniva i nostri antenati troppo libertini in molte occasioni, affermando in uno dei suoi sermoni che: “Non c’è popolo al mondo più sodomita degli italiani.”

Quasi due secoli dopo, le cose non erano cambiate molto quando un viaggiatore scozzese scrisse di Padova, lamentando che “per quanto riguarda la bestiale Sodomia, è diffusa qui come a Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Venezia, Ferrara, Genova, Parma non essendo esente, e nemmeno il più piccolo villaggio d’Italia.”

La sodomia era un crimine fino al XVIII secolo, finché la Grande Armée di Napoleone conquistò metà dell’Europa ed estese anche all’Italia le leggi francesi post-rivoluzionarie. L’attività sessuale tra persone dello stesso sesso (sia per uomini che per donne) divenne finalmente legale nel 1890, quando fu promulgato il nuovo codice penale del paese unificato.

In parte a causa di questo nuovo sistema legale, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, l’Italia si trasformò in un rifugio per gli omosessuali del nord Europa e degli Stati Uniti. Nota per l’apparente “disponibilità” della sua popolazione maschile – che in realtà aveva un disperato bisogno di soldi – l’Italia meridionale divenne particolarmente popolare, soprattutto Capri e Taormina.

È assurdo che, anni dopo, il Fascismo abbia punito gli omosessuali spedendoli in posti sperduti, spesso isole poverissime in mezzo al nulla. (Ironicamente, oggi, alcuni di questi posti scelti dal regime fascista per confinare gli uomini gay sono diventati mete di vacanza per gay.)

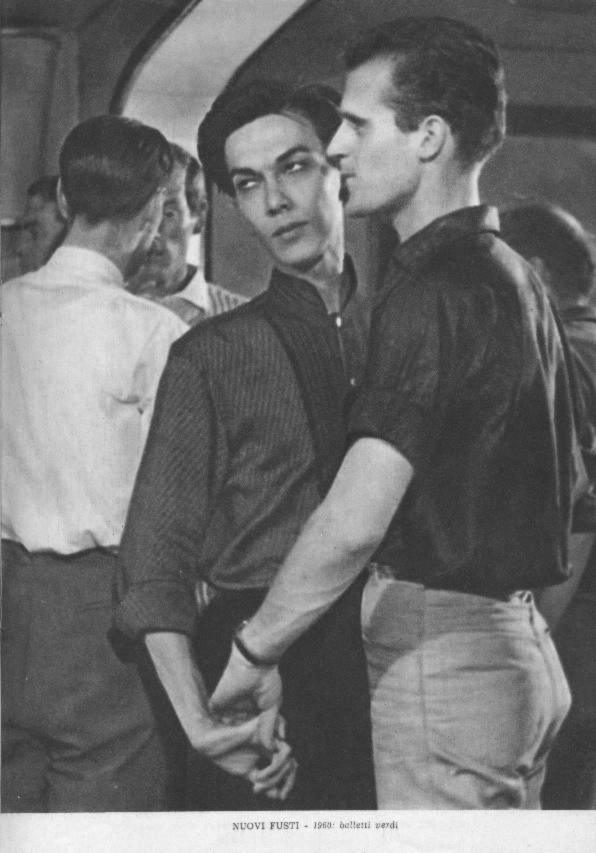

Photo published by the right-wing weekly Il Borghese on October 20, 1960, with the caption: "New hunks. 1960: Green Ballets."

L’Italia del dopoguerra, dominata politicamente dal partito cattolico, non ha fatto molto contro l’omofobia diffusa di quegli anni. La società si interessava ai gay solo per i motivi sbagliati, come è successo nel 1960 quando un’indagine sulla “scena omosessuale” nella città settentrionale di Brescia si è trasformata in un enorme caso mediatico con infinite svolte e accuse infondate (che includevano anche il traffico di esseri umani). Quando il cosiddetto Scandalo dei Balletti Verdi ha coinvolto personaggi televisivi come Mike Bongiorno, l’intero paese ci ha rivolto la sua attenzione morbosa.

Nel 1971, è nato Fuori! (Out!), la prima organizzazione omosessuale in Italia. Mario Mieli, l’attivista LGBTQ+ italiano più famoso, ha partecipato al movimento prima di fondare la sua organizzazione. Un anno dopo, un gruppo di gay ha manifestato pubblicamente per i propri diritti per la prima volta nella storia del paese.

Da allora, la comunità queer italiana ha mantenuto un ruolo attivo nel manifestare e chiedere diritti. Poco a poco, e sempre a un ritmo molto più lento rispetto alla maggior parte degli altri paesi europei, l’Italia sta cambiando il suo atteggiamento verso le persone LGBTQ+. Da perseguitati a trendsetter, le persone queer stanno diventando sempre più accettate… a patto che non ci avviciniamo troppo al parlamento italiano o a un campo da calcio!