Roma: 2 gennaio 1958. L’alta società italiana è riunita al Teatro dell’Opera di Roma per la prima: la Norma di Bellini è in programma.

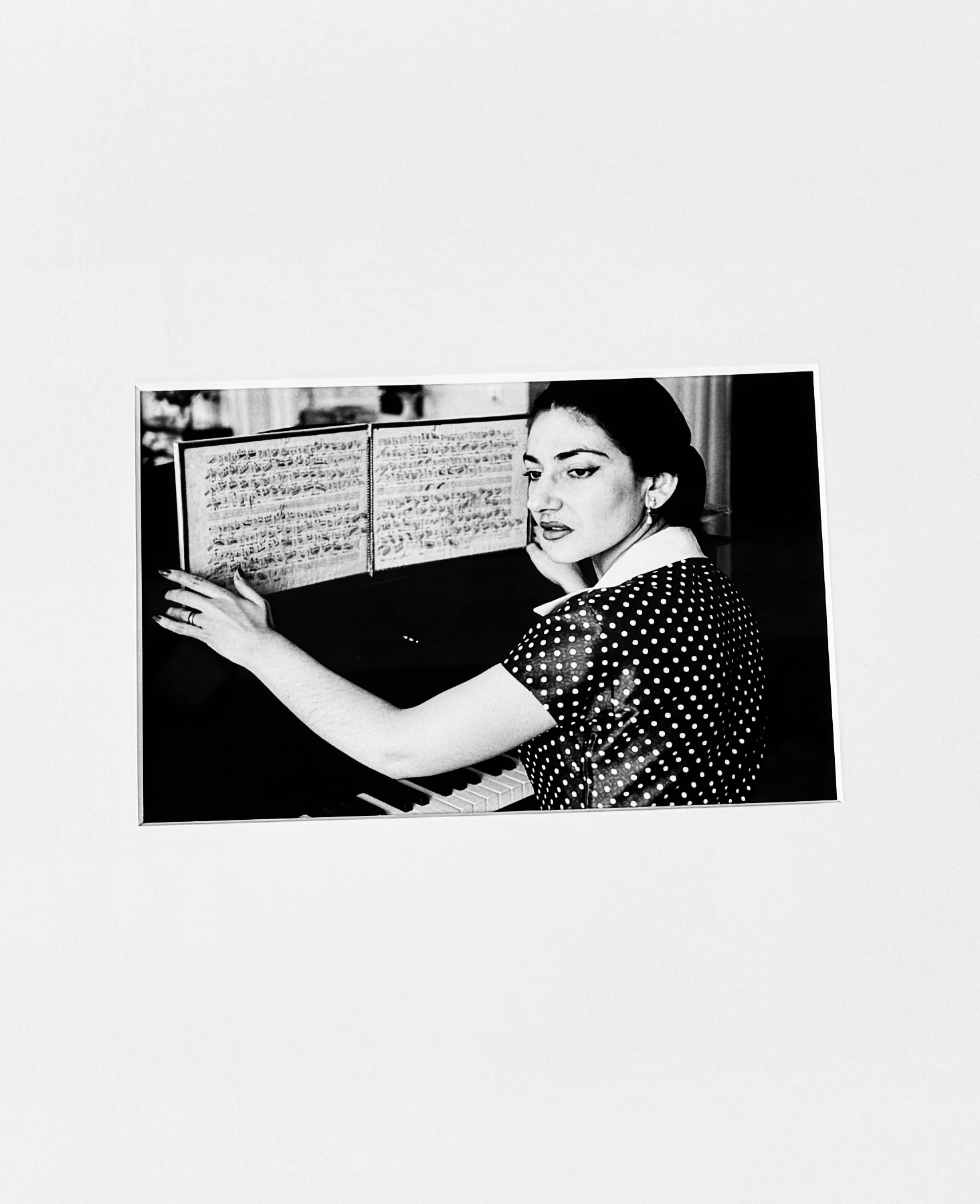

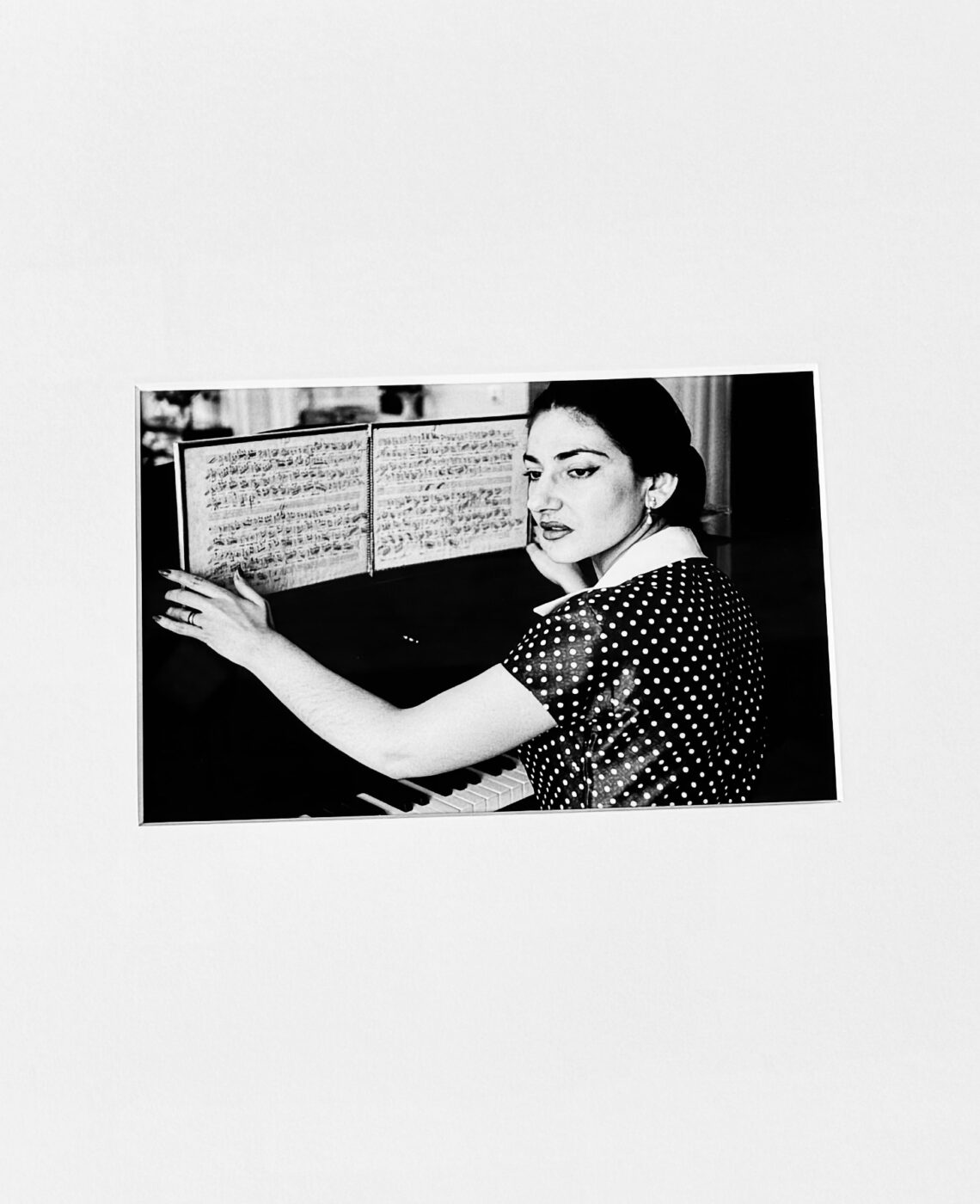

Il pubblico scintillante – 3.000 spettatori, tra cui aristocratici, diplomatici e artisti – include il Presidente italiano Giovanni Gronchi, il pittore Giorgio de Chirico, e attrici come Anna Magnani e Gina Lollobrigida. Tutti sono venuti ad ascoltare lei, la Divina: Maria Callas.

La famosa soprano è all’apice della sua carriera, anche se dentro di sé sa che la sua voce ha iniziato a diventare instabile. Per peggiorare le cose, stasera non sta bene.

La Callas ha una grave tracheobronchite (un’infezione del tratto respiratorio, nientemeno!), e nonostante gli sforzi dei suoi medici per farla salire sul palco, è debole e nervosa. Il giorno prima aveva avvisato il teatro che dovevano essere pronti con una sostituta, ma non l’hanno ascoltata: Nessuno può sostituire la Callas,

hanno risposto.

Avvolta in un mantello rosso, la soprano riesce a superare il primo atto, ma la sua voce sta venendo meno. Il pubblico spietato se ne accorge e non apprezza; gli applausi si trasformano in fischi di disapprovazione.

La Callas lascia il palco in lacrime, sospende il recital e si barrica nel suo camerino. La confusione prende il sopravvento sulla platea. Dietro le quinte, la direzione del teatro cerca disperatamente di convincerla a tornare sul palco. Lei gli urla contro così forte che ora perde completamente la voce. Scrive un biglietto di scuse con la sua matita per gli occhi, ma il messaggio non raggiungerà mai il suo pubblico, che viene informato della cancellazione dello spettacolo un’ora dopo da un annuncio piuttosto secco:

“Per cause di forza maggiore, la rappresentazione è sospesa.” (“A causa di forza maggiore, lo spettacolo è sospeso.”)

Il teatro sprofonda nel caos totale. La radio nazionale interrompe la sua trasmissione in diretta del recital, riportando le violente discussioni tra i sostenitori di Maria Callas e i suoi detrattori [in the balcony].

Una settimana dopo, TIME riporta: “NON VOGLIAMO LA CALLAS A ROMA! era scarabocchiato sui manifesti. Altri dicevano, in omaggio alla famosa rivale del soprano Callas: VIVA TEBALDI! In Via Nazionale, davanti all’Hotel Quirinale – dove la Callas alloggiava nella sua suite – la polizia armata di manganelli caricava ripetutamente i manifestanti urlanti. Al Parlamento, un Deputato ha presentato una mozione per bandire Maria Meneghini Callas da tutti i teatri d’opera sovvenzionati dallo stato in Italia.” di nuovo caricato contro i manifestanti urlanti. Sul pavimento del Parlamento, un Deputato ha presentato una mozione che avrebbe vietato a Maria Meneghini Callas di esibirsi in tutti i teatri d’opera sovvenzionati dallo stato italiano.

L’episodio, noto come il “Walkout di Roma”, è ancora ricordato oggi. Più di ogni altra cosa, è un indizio che l’opera è la nostra faccenda nazionale con il dramma, sia sul palco che in platea.

Considerando la predilezione degli italiani per le manifestazioni eccessive di emozioni, non dovrebbe sorprendere che, ad un certo punto, abbiamo sentito il bisogno di portare le nostre inclinazioni naturali per l’istrionismo sul palco: Il bel canto è un’arte tutta italiana.

Come appassionato frequentatore d’opera, so che un recital non mi deluderà se viene rispettata una condizione melodrammatica: alla fine, tutti sul palco devono morire.

Dopotutto, stare seduti al buio per ore con una sola possibilità di andare in bagno e prendere uno spuntino deve essere ripagato in qualche modo. E i grandi maestri dell’opera italiana conoscevano fin troppo bene il bisogno di dramma del loro pubblico. Ispirati dalla letteratura del XIX secolo, un regno dominato dagli uomini, nomi come Verdi, Donizetti e Puccini hanno creato le trame più intricate e innumerevoli modi per uccidere i loro personaggi – con particolare attenzione ai ruoli femminili.

Teatro La Fenice, Venice

Non importa se sei la principessa dell’Impero Cinese o una ragazza indigente che vive in una soffitta fatiscente a Parigi: all’opera, se sei una donna, sai che devi cantare e soffrire per amore.

Ogni opera italiana di solito inizia presentando la protagonista femminile, intrappolata in una relazione tossica o in una famiglia disfunzionale (così brutta che, in confronto, Beautiful sembrano una famiglia felice).

Nel secondo atto, la trama si è sviluppata nella distruzione dei voti matrimoniali, un matrimonio forzato, una prigionia, un rapimento, un bambino strappato dalle braccia della madre – o una combinazione di tutto questo.

La storia finisce con un incidente o una malattia fatale (la consunzione, se possibile, come si addice a ogni rispettabile signora del XIX secolo), una calamità naturale o, nelle opere più famose, il suicidio. È qui che l’opera italiana offre esempi di rara immaginazione.

Abbandonata dal marito americano, Madama Butterfly si attiene alle tradizioni del suo paese, commettendo un dignitoso e nel complesso sobrio seppuku (hai colto questo riferimento a Jennifer Coolidge nei panni di Tanya in The White Lotus?)). Tosca assiste alla fucilazione del suo amante e si getta nel Tevere dal bastione di Castel Sant’Angelo. Nel bel mezzo di un delirio mistico, Suor Angelica beve una pozione letale, solo per rendersi conto di aver commesso un peccato mortale. La Contessa Maddalena di Coigny, che ha assistito all’omicidio di sua madre e ha visto il suo castello bruciare fino alle ceneri, è costretta a vivere nascosta. Si ammala e volontariamente prende il posto di un prigioniero condannato a morte.

Norma si getta nelle fiamme di una pira come sacrificio umano; Wally si lancia nella valanga che ha spazzato via il suo amante; schiavizzata dagli Egiziani, Aida si rinchiude nella stessa cripta dove il suo amato Radamès è stato sepolto vivo. Quando lui la scopre, i due iniziano a cantare della gioia di morire insieme, ma lei resiste solo cinque minuti prima di tirare le cuoia.

Si dice che l’arte imiti la vita, ma la vita potrebbe imitare l’arte più spesso di quanto pensiamo. Questo era certamente vero per la Callas, la cui vita sentimentale – scrutata fino allo sfinimento dai giornali – finì per assomigliare a quella dei personaggi che impersonava sul palco.

Nel 1957, quando incontrò l’armatore greco Aristotele Onassis, entrambi erano ancora sposati con altre persone. I due iniziarono una complicata relazione per la quale divorziarono dai rispettivi coniugi. Pazzamente innamorata di Onassis, nonostante lui la tradisse ripetutamente, la Callas abbandonò progressivamente le scene, sperando che un giorno l’avrebbe sposata. Ma il magnate aveva altri piani e nel 1968, com’è noto, finì per sposare Jacqueline Kennedy.

Con la voce definitivamente compromessa, la Callas trascorse gli ultimi anni in isolamento nel suo appartamento di Parigi, finché un ictus non la portò via prematuramente all’età di 53 anni. Le speculazioni sulla sua morte non tardarono ad arrivare. Ancora una volta confondendo arte e vita, molti credettero che la Callas si fosse in realtà uccisa per la disperazione d’amore, come molte eroine dell’opera prima di lei.

La morale della storia: Non innamorarti mai dell’uomo sbagliato. E stai alla larga dai soldati dell’Antico Egitto e dagli armatori greci, per l’amor del cielo.