Se potessi chiudere gli occhi e immaginare la sedia perfetta – quattro gambe, leggera, incredibilmente robusta, elegante ma senza strafare – sarebbe la Chiavarina. Niente di superfluo, niente fronzoli, solo una sedia ridotta alla sua forma più pura. E mentre può sembrare il cavallo di battaglia senza pretese di innumerevoli sale da pranzo, per oltre 200 anni, la sedia è stata l’amore dei reali, la musa dei modernisti e un’icona silenziosa del design italiano.

Come suggerisce il nome, la sedia proviene da Chiavari –una cittadina sul mare della Riviera Ligure di Levante tra Portofino e le Cinque Terre – dove, nel 1807, Stefano Rivarola, presidente della Società Economica di Chiavari, tornò dai suoi viaggi in Francia. Lì, nei sontuosi saloni di un’aristocrazia emergente, era rimasto colpito dalle linee raffinate e dalla presenza maestosa dei mobili in stile Impero. In Italia non esisteva nulla di simile. Rivolgendosi a uno dei migliori ebanisti di Chiavari, Giuseppe Gaetano Descalzi – la cui cassettiera vincitrice della medaglia d’argento aveva conquistato la fiducia di Rivarola – gli lanciò la sfida di creare un’interpretazione italiana. Invece di imitare la pesante grandiosità dei mobili dell’Impero francese, Descalzi spogliò la sedia, raffinando la sua struttura, assottigliando le sezioni e usando solo materiali locali.

Il risultato fu il Campanino, la prima Chiavarina – una sedia così semplice ma magistralmente costruita da stabilire lo standard per l’artigianato ligure nei secoli a venire. La Chiavarina era leggera ma robusta, minimalista ma ricca. Realizzata in legno di ciliegio e acero delle montagne e colline circostanti, le gambe affusolate della sedia si curvavano leggermente alla base, conferendole un’effortless sensazione di leggerezza ed eleganza. La sua forza, però, stava nella costruzione: invece di essere tenute insieme con chiodi o viti, le sue componenti erano incastrate e incollate con una colla calda fatta di ossa animali. Il sedile non era attaccato come i suoi predecessori, ma intrecciato direttamente sulla sedia, usando quattro strisce intrecciate di corteccia di salice che fornivano elasticità e supporto. Lo schienale, forse la caratteristica più distintiva della Chiavarina, era composto da snelli fusi simmetrici, che si alzavano dal sedile per incontrare una traversa superiore delicatamente arcuata. Questo dettaglio finemente scolpito, che ricordava la grazia ornamentale dello stile Impero, si abbinava perfettamente alla sensibilità neoclassica.

Questo primo modello gettò le basi per una fiorente industria locale basata su falegnami, tornitori e tessitori, e non ci volle molto perché il mondo se ne accorgesse. A metà del XIX secolo, le sedie avevano trovato la loro strada nelle corti europee, incluse quelle di Napoli, Mosca, Torino e Vienna. Carlo Alberto di Savoia e l’imperatore Napoleone III arredarono i loro palazzi con essa, mentre Antonio Canova ne elogiò la perfetta sintesi di forma e funzione. Negli anni ’30, queste sedie non erano più confinate all’Europa; diventarono ricercate in case e istituzioni di tutto il mondo, dalla Casa Bianca a Washington al Palazzo di Versailles, dal Palazzo Reale di Genova al Vaticano.

Mentre il mondo del design marciava verso una nuova era, la Chiavarina si è trovata in buona compagnia – in particolare, negli sketchbook delle menti più acute d’Italia. Franco Albini, Ignazio Gardella e Luigi Caccia Dominioni l’hanno tutti inserita nei loro interni eleganti durante gli anni ’50 e ’60.

Ma è stato Gio Ponti che, nel 1957, ha segnato il vero punto di svolta nella storia della Chiavarina. Per Ponti, i mobili dovevano essere accessibili – “leggeri e robusti allo stesso tempo, perfettamente sagomati e a prezzi accessibili”, diceva – e, sempre il maestro modernista, ha reinterpretato la sedia eliminando ogni dettaglio superfluo. Il risultato è stata la Superleggera (“Superleggera” in italiano) – una sedia che rimaneva fedele al suo nome. Con le sue gambe sottili e affusolate (come se fossero disegnate da Saul Steinberg) e pesando solo 1,7 kg, poteva essere sollevata senza sforzo con un solo dito. “Una sedia, solo una sedia”, come Ponti diceva spesso – eppure una che è diventata un’icona del design del XX secolo, ora parte della collezione permanente del Triennale Design Museum di Milano.

A loro volta, le future generazioni di designer hanno preso il genio leggero della Superleggera e sono andati avanti. Riccardo Blumer, nel 1996, ha reso la sua Laleggera impilabile, e Frank Gehry ha sostituito il legno con l’alluminio nella sua Superlight (2004).

The Superleggera being put to the test

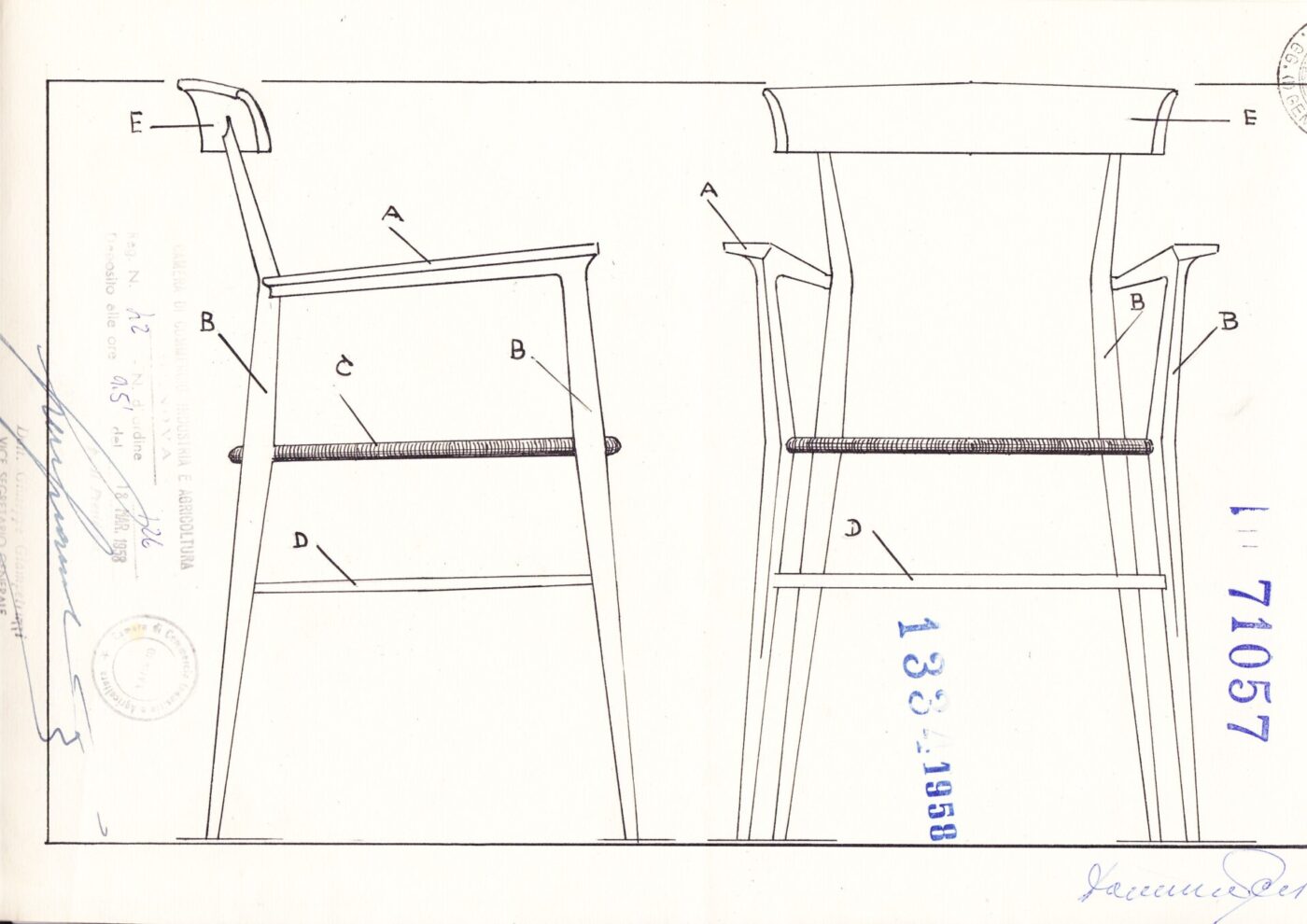

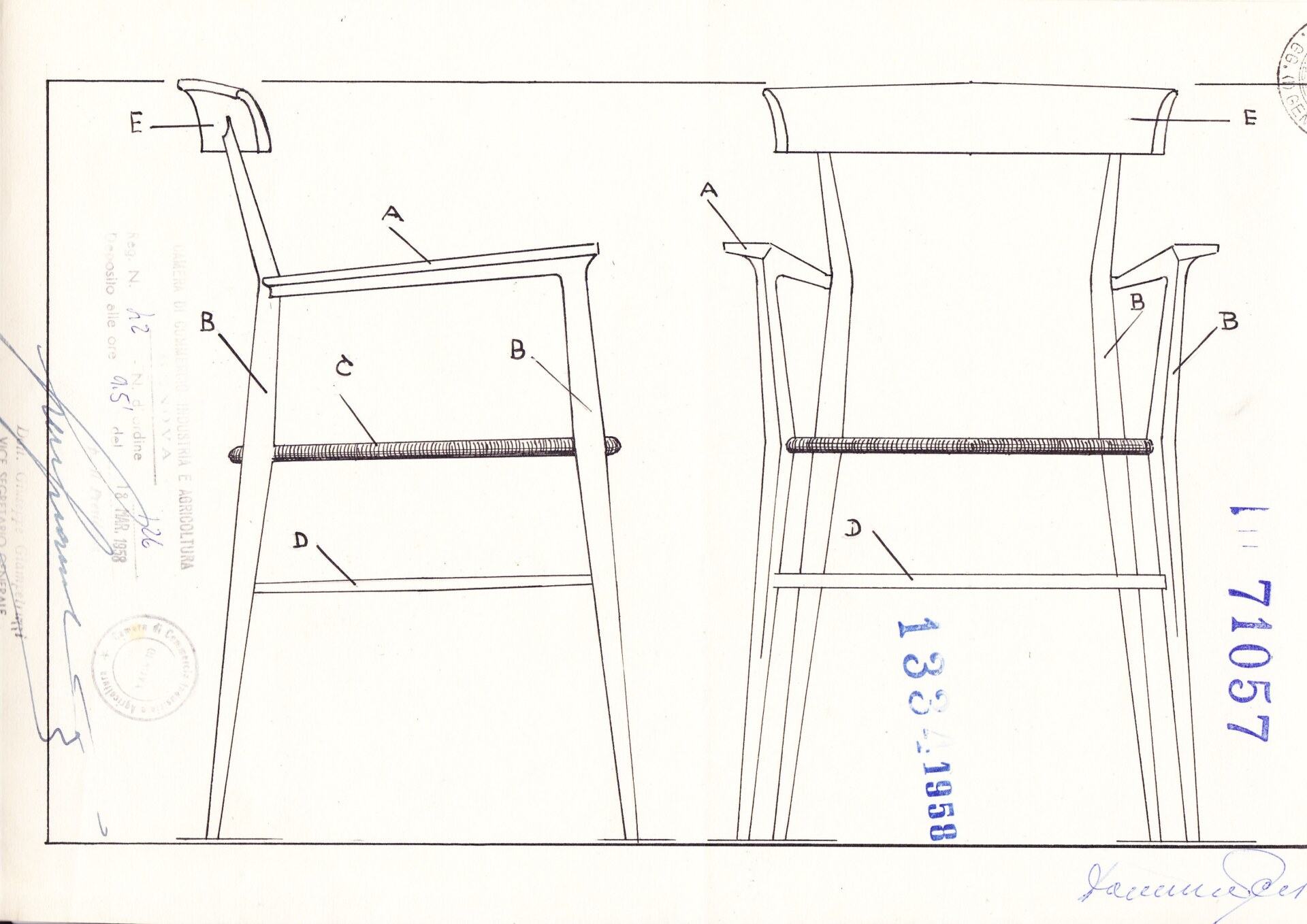

Ora, dopo 50 anni fuori dal mercato, la poltrona Tigullina, una variante della Chiavarina, sta vivendo una rinascita grazie a Eligo Studio. Progettata per la prima volta nel 1956 da Colombo Sanguineti per Sanguineti GB & Figlio, la sedia, che prende il nome dalla regione costiera della Liguria orientale che include Chiavari stessa, ha ricevuto una menzione d’onore al Compasso d’Oro quello stesso anno ed è stata ufficialmente brevettata nel 1958. Nel 2013, i designer di Eligo Studio Alberto Nespoli e Domenico Rocca, quest’ultimo originario di Chiavari, si sono imbarcati in una missione per riportare in vita il modello dimenticato. La loro ricerca li ha portati dagli eredi dei maestri sediai di Chiavari, tra cui Giannina e Luisella Sanguineti, figlie di Colombo, che hanno fornito i disegni originali della sedia.

Rivitalizzata attraverso una stretta collaborazione con questi artigiani – uno scambio meticoloso che è continuato finché entrambe le parti non sono state soddisfatte e ogni dettaglio è stato perfezionato, spiega Nespoli – la nuova Tigullina rimane fedele alla sua costruzione originale mentre integra materiali e tecniche superiori. Ciliegio e faggio stagionati naturalmente assicurano durabilità, mentre una seduta in canna d’India intrecciata a mano migliora il comfort. “Abbiamo ricreato un’icona da zero”, racconta Nespoli – una che sarà prodotta in edizioni limitate e rilasciata lentamente nel tempo.

Quindi, qual è il segreto dell’attrattiva senza tempo della Chiavarina – e il motivo per cui la Tigullina era destinata a un ritorno? Secondo Nespoli, tutto si riduce a un cocktail perfetto di ricerca ossessiva, memoria storica e principi di design così fondamentali che praticamente governano l’universo.

“Nel nostro campo, questi principi sono dettati da sezioni, dimensioni e proporzioni meticolosamente studiate. Niente è inventato. Osserviamo, analizziamo e studiamo”, spiega Nespoli. La sezione aurea, la matematica di Fibonacci – le stesse formule sacre che modellano tutto, dalle cattedrali rinascimentali alla cinematografia premiata con l’Oscar – sono intessute nella sua stessa struttura.

“Questo metodo ha radici storiche profonde, da Michelangelo a Leonardo e, più tardi, i grandi maestri del XX secolo. Lo stesso Gio Ponti ha tratto ispirazione da Frank Lloyd Wright, che, a sua volta, è stato uno degli architetti più influenti del suo tempo,” dice Nespoli. “Il design italiano si è sempre evoluto attraverso uno studio e una ricerca continui. Più ti avvicini alla fonte, più capisci quanto questi principi siano essenziali per creare un design veramente senza tempo.”

La Tigullina è una prova tangibile – e, contrariamente alle pontificazioni di Ponti, dimostra che, a volte, una sedia non è solo una sedia.