Mio nonno è nato a fine inverno a Coazze, un villaggio immerso tra le colline del Piemonte. Un freddo pericoloso di febbraio si era insinuato nella casa di famiglia e aveva portato con sé preoccupazione; sua madre, incinta di molto, era particolarmente vulnerabile al freddo alpino. Il suo letto fu spostato nel fienile, e partorì tra il calore e i corpi gentili delle mucche. Una sorta di scena della natività piemontese, dice sempre mio nonno, e i suoi occhi si increspano con la solita malizia.

Racconta questa storia non in italiano, ma in francese. L’aumento del controllo di Mussolini sulla nazione rappresentava una minaccia, e solo pochi mesi dopo la nascita “divina”, la famiglia lasciò l’abbraccio conosciuto di Coazze nella speranza di una nuova, migliore vita in Francia. Sono solo un esempio di un numero stimato tra 30.000 e 40.000 rifugiati politici italiani che lasciarono il loro paese negli anni ’30 per sfuggire all’ascesa del fascismo.

Francia e Italia hanno una lunga e travagliata storia politica e culturale. Condividono un confine che è fluito e rifluito nei secoli; la proprietà del Monte Bianco, che si trova a cavallo tra i due paesi, rimane contestata. Napoleone I governò gran parte dell’Italia dal 1796 al 1814, e la Francia giocò un ruolo cruciale nell’unificazione dell’Italia negli anni ’50 dell’Ottocento, offrendo supporto finanziario e aiutando nella sconfitta dell’Impero Austriaco. Le tensioni divennero tese alla fine del XIX secolo quando le due nazioni si contesero il controllo del Nord Africa, culminando con l’invasione francese della Tunisia. Tuttavia, durante la Prima Guerra Mondiale, l’Italia si unì agli Alleati, e entrambi i paesi si schierarono in solidarietà come metà dei Big Four.

La loro relazione storica significava che l’immigrazione tra i paesi vicini non era affatto un fenomeno nuovo. Tuttavia, alla fine del XVIII secolo, il numero di immigrati italiani aveva iniziato a crescere, aumentando costantemente nel corso del XIX secolo. Principalmente, questa immigrazione era stata guidata da motivi economici, sebbene fosse rafforzata da un’ondata di immigrazione politica dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, poiché la minaccia dell’Italia di Mussolini incombeva. La maggior parte degli italiani in cerca di rifugio in Francia proveniva dal Nord Italia, principalmente dal Piemonte e dal Veneto, la cui posizione vantaggiosa più vicina al confine facilitava la loro migrazione.

L’afflusso era vasto: nel 1931, c’erano oltre 800.000 italiani in Francia. Mio bisnonno era uno di loro; si contrabbandò nel paese in treno, attraversando il tunnel del Moncenisio attraverso le Alpi innevate per raggiungere Modane, una città di confine francese con una crescente comunità italiana.

Gli italiani, tuttavia, non erano ciò che stava cercando. “Siamo in Francia ora,” disse alla sua famiglia, che lo aveva seguito attraverso il confine montuoso. “Dobbiamo parlare francese, e dobbiamo diventare francesi.” Si trasferirono rapidamente da Modane a un piccolo villaggio sopra Lione, dove risiedeva solo un altro italiano. Questa era una decisione insolita: la maggior parte degli immigrati italiani all’epoca voleva stare insieme. Eppure, “non ci integreremo mai se viviamo con altri italiani,” aveva sottolineato mio bisnonno, e si impegnò nel suo percorso di assimilazione.

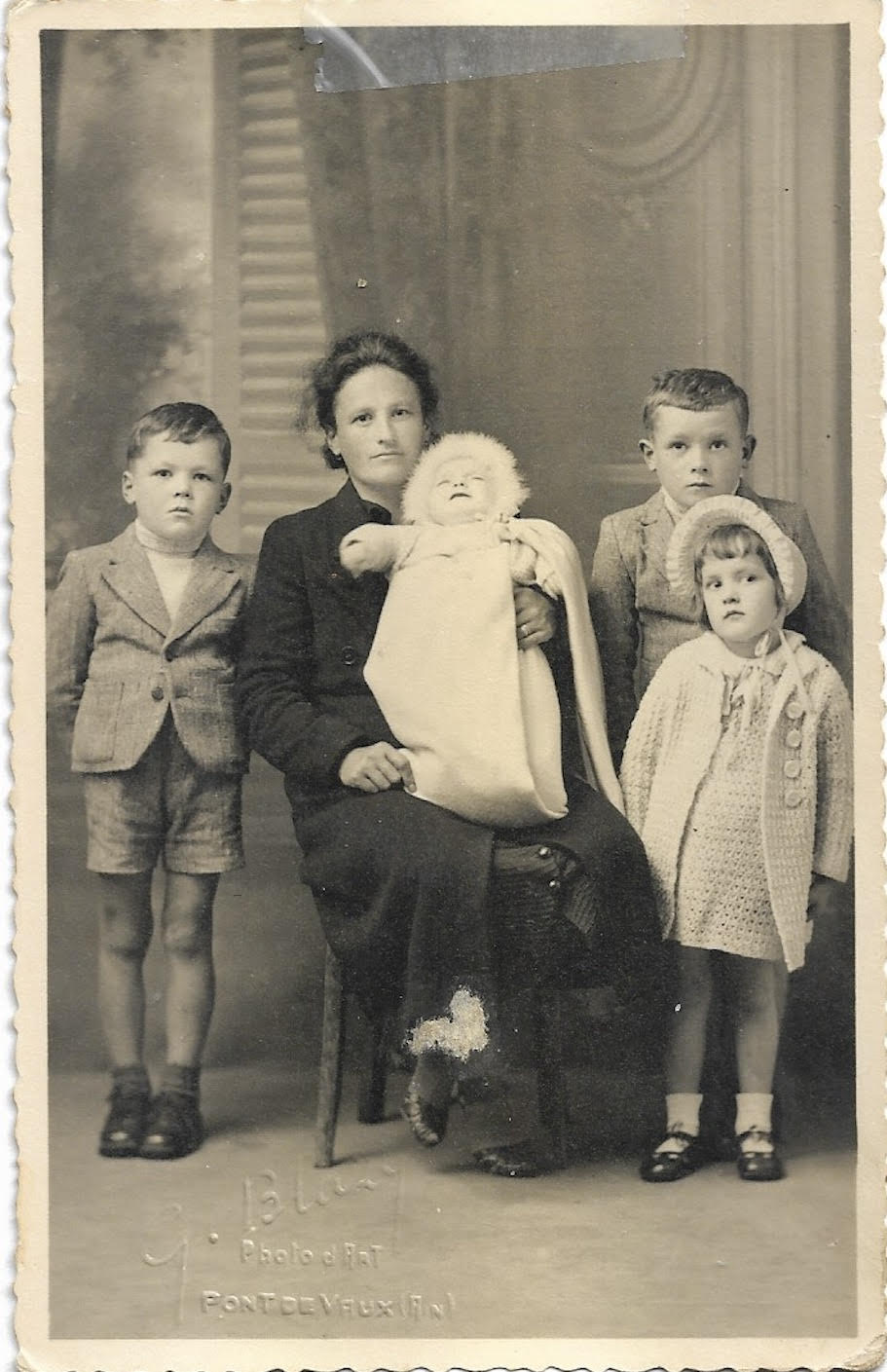

Severin and his two aunts

Il divorzio dal loro paese d’origine e l’abbraccio totale del loro nuovo paese si riversarono in ogni angolo della loro vita. L’italiano fu bandito dalla casa di famiglia, e i genitori parlavano solo francese ai bambini, mentre ancora lottavano con la lingua per conto loro. Mio bisnonno prese sul serio la sua adozione della francesità; più tardi nella vita, dispiaceva a chi osava interromperlo mentre guardava Charles de Gaulle fare un discorso in televisione.

Eppure frammenti d’Italia si impigliarono e rimasero. I pasti di castagne e formaggio bianco erano intervallati da calde, dorate ciotole di polenta, un alimento base del nord Italia che aveva anch’esso attraversato il confine. Tra di loro, i genitori parlavano dialetto, e a volte, mia bisnonna lo cantava. Sola a casa mentre suo marito lavorava lunghe ore e con cinque figli da accudire, il trasferimento lontano da una rete di sicurezza di famiglia e amici non era stato facile. Mio nonno parla ancora della sua voce, che si arricciava e si alzava per la casa, cantando frammenti di una casa lasciata alle spalle.

Il desiderio urgente di mio bisnonno di integrarsi rivela una realtà più ampia e cupa vissuta dagli immigrati italiani in Francia. Il termine dispregiativo ‘Rital’ è stato coniato per riferirsi ai lavoratori immigrati italiani, e si è rapidamente trasformato in un’etichetta insultante per qualsiasi italiano, a prescindere dalla loro situazione di vita. La parola derivava dai documenti portati dagli immigrati italiani arrivati in Francia, Belgio e Svizzera all’inizio del 20° secolo. In cima c’era stampato ‘R. ital.’, ‘Rifugiato italiano.’

La famosa canzone di Claude Barzotti ‘Le Rital’ è cantata dalla sua prospettiva di immigrato italiano di seconda generazione. ‘À l’école quand j’étais petit/Je n’avais pas beaucoup d’amis/ J’aurais voulu m’appeller Dupond/Avoir les yeux un peu plus clairs/Je rêvais d’être un enfant blond‘, canta (‘A scuola quando ero piccolo/Non avevo molti amici/Avrei voluto chiamarmi Dupond/Avere gli occhi un po’ più chiari/Sognavo di essere un bambino biondo’). ‘C’est vrai, je suis un étranger‘, continua, ‘on me l’a assez répété…’ (‘È vero, sono uno straniero/Me l’hanno ripetuto abbastanza’).

La popolarità della canzone di Barzotti ha ammorbidito la qualità peggiorativa di ‘Rital’, con il cantante che si riappropria dell’etichetta e la porta con orgoglio. Eppure i suoi testi rivelano un anti-italianismo pertinente che stava crescendo in Francia mentre aumentava il numero di immigrati italiani. Non limitandosi affatto al bullismo scolastico, i casi di xenofobia si manifestarono in modo estremo: solo pochi decenni prima del trasferimento della mia famiglia in Francia, un certo numero di lavoratori immigrati italiani furono uccisi dai villici francesi in un incidente noto come il Massacro degli Italiani ad Aigues-Mortes. Le cifre esatte sono contestate, con il numero di morti che va da 17 a 50, e il numero di feriti da 150 a oltre 400. Il massacro fu uno di una serie di attacchi contro gli immigrati italiani, che erano felici di lavorare per meno, quindi risentiti dai lavoratori francesi che competevano per gli stessi lavori. Le sfide affrontate dagli immigrati italiani portarono a un fenomeno noto in Francia come la migration de retour, o ‘la migrazione di ritorno’. Dei quasi 27 milioni di italiani che lasciarono l’Italia per la Francia dopo l’unificazione e durante il 20° secolo, più della metà tornò. (Oggi, ci sono circa 5,5 milioni di cittadini francesi di origine italiana.)

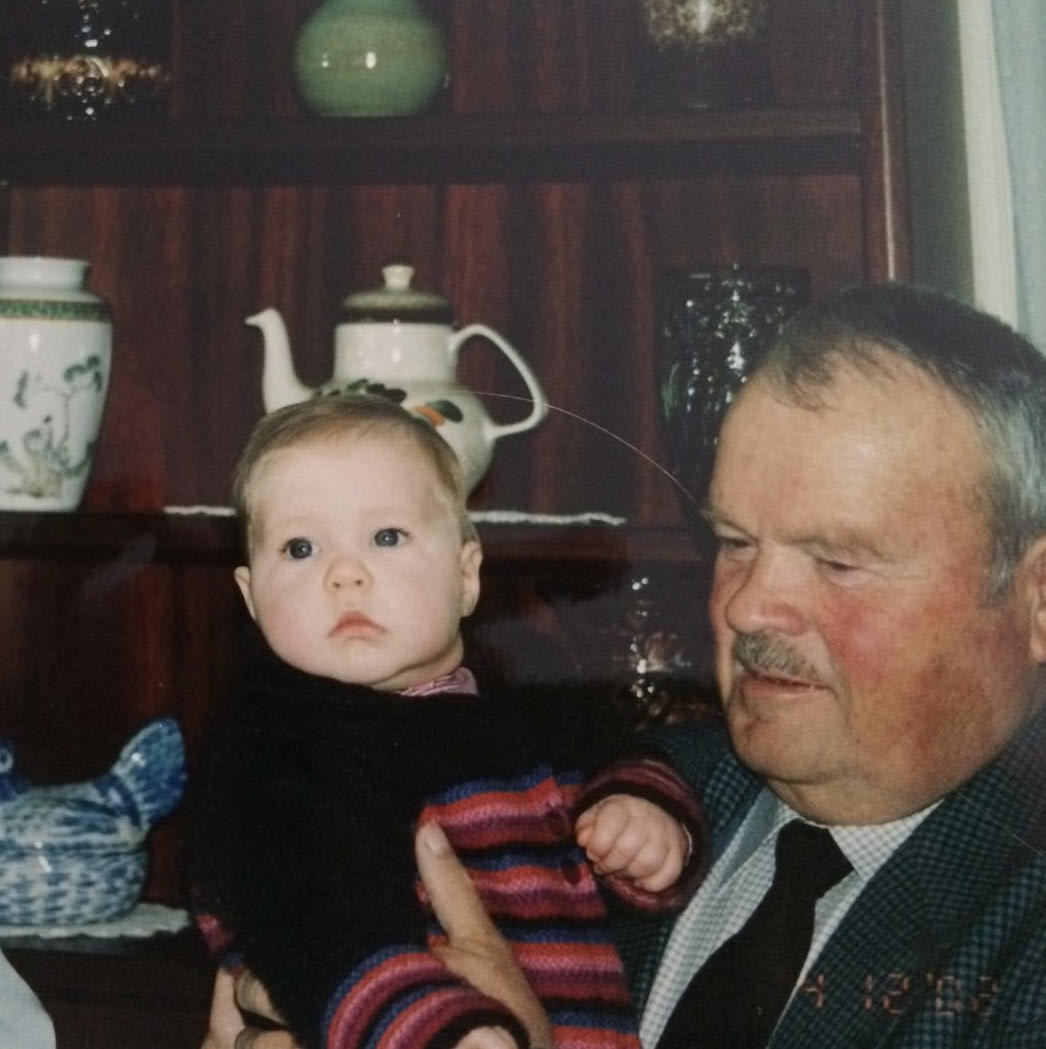

Author Clementine Lussiana and her grandfather

Mio nonno, però, insiste sul fatto che furono accolti calorosamente. Forse le cose erano diverse per una famiglia italiana che parlava francese e si teneva lontana dai propri connazionali. Nonostante ciò, emergono aneddoti inquietanti: storie di lavori pericolosi e paghe rifiutate. Mia nonna, francese fino al midollo, si fidanzò con mio nonno dopo averlo incontrato a un ballo di paese, dove lui aveva giusto i soldi per comprare due biglietti d’ingresso e una limonata. “Non poteva fare di meglio che un italiano?” si accigliò un cugino. “Non c’erano abbastanza uomini francesi tra cui scegliere?” osservò il proprietario del suo ristorante locale.

Mio nonno sostiene che l’ostilità era e rimane rara, ma gli episodi isolati evidenziano una curiosa storia tra i due paesi che sono allo stesso tempo vecchi amici e vecchi nemici. Fu Jean Cocteau a definire gli italiani “i francesi con un sorriso”, e forse l’inalterabile allegria di mio nonno riguardo le sfide di essere uno straniero in Francia suggerisce che una parte di quel villaggio in Piemonte rimane da qualche parte radicata dentro di lui; come, nonostante tutto, un senso dell’umorismo e un appetito per il cibo e la vita tipicamente italiani persistono.

Mio nonno è nato Severino, ma è conosciuto con il nome francesizzato Severin, e la sua apparente francesità nativa per chiunque lo incontri dimostra che l’assimilazione per cui suo padre ha lottato così duramente si è realizzata. In due generazioni, la famiglia era diventata francese, mio padre e i suoi due fratelli cresciuti senza nemmeno un sussurro di dialetto. My father tells me he feels French, not Italian, though he was still teased as a “Rital” at school, a softened insult at that stage that nevertheless reminded him of the foreignness of his surname. As for me, granddaughter of an Italian raised in France, my blood connection to Italy feels so tenuous that I think of myself as an Italophile more than anything else. And yet, who knows? Perhaps my desire to learn Italian came from a subconscious, romantic calling to understand who my family had been once upon a time, and who we might have been had they stayed.

La mia bisnonna morì prematuramente di cancro. Confusa dalla morfina che l’aiutava a svanire senza dolore, era convinta che si sarebbe ripresa. “Guarirò”, continuava a ripetersi, sdraiata su un letto non in un fienile in Piemonte, ma nella sua stanza a Sermoyer, in Francia. “Guarirò e potrò andare a riposarmi in Italia.”