Il 14 gennaio 1968, un terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la Valle del Belice nella Sicilia occidentale. In meno di due giorni, il villaggio agricolo di Gibellina – e le città vicine – sono stati ridotti in macerie. “Tutto ciò che rimane è un cumulo informe di detriti, travi contorte e muri sbriciolati. La ricostruzione sul sito sarà impossibile: anche solo sgomberare le macerie sarebbe un compito futile e impossibile,” scrissero i geofisici Mario De Panfilis e Liliana Marcelli del disastro. “In questi luoghi, la vita si è estinta in tutte le sue manifestazioni. Il silenzio della distruzione assoluta incombe allucinatorio, come qualcosa di distaccato dal mondo e dal tempo.”

E gli abitanti – non avendo più una storia fatta di tufo e piazze – si sono divisi. Molti sono partiti per il nord o per l’estero, aiutati da un governo che offriva biglietti di sola andata per qualsiasi destinazione. Quelli che sono rimasti hanno dovuto ricominciare da capo a 18 chilometri di distanza, a Gibellina Nuova.

Ma, sotto la visione del sindaco Ludovico Corrao, la città non è stata solo ricostruita, ma reinventata. Quello che ne è emerso è stato uno degli esperimenti urbani più ambiziosi del XX secolo, e oggi, con Gibellina destinata a diventare Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea nel 2026, vale la pena chiedersi: cosa significa costruire un futuro dalle rovine?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Un’utopia di cemento

Ludovico Corrao – politico del PCI ed ex avvocato di Franca Viola, la prima donna in Italia a rifiutare un “matrimonio riparatore” – è stato sindaco di Gibellina dal 1969 al 1994, e toccò a lui immaginare cosa potesse essere una nuova Gibellina.

La sua soluzione fu di invitare i maggiori artisti contemporanei dell’epoca a dare un’anima alla città. Perché come si ricomincia, senza un tetto sulla testa o una storia sotto i piedi? Credeva che il significato potesse essere versato come cemento, incastonato in nuovi muri, plasmato da mani che sapevano raccontare storie.

Lanciò un appello pubblico, firmato da Leonardo Sciascia, Renato Guttuso, Giovanni Treccani, Sergio Zavoli, Cesare Zavattini e altri – inclusi i sindaci delle città circostanti.

Artisti e architetti risposero: Pietro Consagra, Mimmo Paladino, Arnaldo Pomodoro, Giuseppe Uncini, Alberto Burri, Andrea Cascella.

E così, quasi da un giorno all’altro, un tranquillo villaggio agricolo rinacque come una città di cemento: muri grigi e spogli, vaste piazze, sculture frastagliate e geometrie taglienti che si ergono dalla pianura siciliana vuota. Progettata dai principali architetti e artisti italiani, Gibellina Nuova divenne un audace esperimento di immaginazione civica – un luogo dove nulla era lasciato alla nostalgia, e tutto, dai marciapiedi alle chiese, portava l’impronta dell’arte contemporanea. La Chiesa Madre di Ludovico Quaroni venne eretta – una chiesa di cemento definita dalla sua massiccia cupola geometrica e da un interno spoglio illuminato dalla luce naturale che taglia attraverso strette aperture. Nelle vicinanze, il Sistema delle Piazze, progettato da Franco Purini e Laura Thermes, sostituì un centro città tradizionale con una sequenza di piazze interconnesse.

Chiesa Madre ancora in fase di realizzazione

Oltre a portare l’arte in città, Corrao cercò di coinvolgere direttamente la gente di Gibellina. Vennero messi in scena spettacoli teatrali e i locali trascorsero mesi in workshop teatrali preparando i loro ruoli. Artisti come Arnaldo Pomodoro progettarono le scenografie, ma furono i falegnami e gli artigiani locali a costruirle. I costumi e i ricami furono realizzati da sarte – molte delle quali donne che, fino a quel momento, avevano praticato quel lavoro solo in casa.

Diventò una sorta di apprendistato civico. Le conoscenze venivano condivise, le competenze tramandate e si formò un senso di comunità. Emersero nuove forme di attività economica, soprattutto per le donne, in luoghi dove prima non esistevano.

Ovviamente, non fu senza controversie – soprattutto quando si trattò del Cretto di Burri.

Le critiche al Cretto

Se c’è un’opera che incarna la visione di Gibellina, è il Grande Cretto– meglio noto come il Cretto di Burri. È anche l’unica opera d’arte situata nelle rovine della città originale.

Quando è stato invitato a contribuire a Gibellina Nuova, Burri ha rifiutato. La nuova città, già piena di installazioni e interventi, non lo ispirava. “”Non posso fare niente qui”, ricorda di aver detto. Ha chiesto, invece, di visitare il sito della vecchia città. “Ho quasi pianto, e immediatamente ho avuto un’idea. Qui, sento che potrei fare qualcosa,”” Burri scrisse più tardi. “Compatteremo le macerie, che sono un problema per tutti, le rinforzeremo bene e useremo il cemento per fare un enorme bianco cretto, in modo che rimanga un ricordo permanente di questo evento.”

Ciò che propose – e alla fine costruì – era una land art monumentale su scala cittadina. Tra il 1984 e il 1989, Burri versò 85.000 metri quadrati di cemento bianco sulle rovine della vecchia Gibellina, seguendo la griglia stradale originale. Ciò che rimase furono profonde fessure – “crepe” percorribili che tracciano le ossa della città scomparsa.

Non tutti hanno accolto bene il Cretto. Alcuni sopravvissuti e locali sentivano che seppelliva la loro storia personale – letteralmente – coprendo le rovine invece di preservarle o restaurarle, come era stato fatto in altri paesi colpiti dal terremoto. Altri criticarono i lunghi tempi del progetto e il limitato coinvolgimento della comunità, che fece sentire il lavoro distante, persino alienante, in un momento in cui molti residenti erano ancora in lutto e sfollati.

In pratica, il progetto ha richiesto più di 30 anni per essere completato – finalmente finito nel 2015 – a causa delle sue enormi esigenze finanziarie. E anche ora, alcuni vedono il crescente richiamo turistico del Cretto come una sorta di spettacolo, uno che rischia di mettere in ombra la stessa perdita che doveva commemorare.

Ma cosa succede quando cresci in una città costruita come un’opera d’arte? L’architetto Vincenzo Mesina è cresciuto arrampicandosi sulla Grande Area 85 di Marcello De Filippo, ha giocato dietro le quinte delle produzioni teatrali e si è mosso attraverso spazi modellati da alcuni dei più grandi artisti contemporanei italiani.

“Forse vivere a contatto con queste caratteristiche uniche, con un’estetica diversa dall’area circostante ma anche dal contesto internazionale, mi ha portato a intraprendere una carriera in architettura,” dice.

Come molti nati dopo il terremoto, Vincenzo non capì subito cosa rendesse Gibellina così insolita. “Chi nasce qui non si rende conto dell’unicità del contesto e della storia in cui vive. Sono nato alla fine degli anni ’80 e sono cresciuto negli anni ’90 durante il boom di quella storia. Qui succedevano cose straordinarie, ma non le notavo. Quando cresci e diventi adulto, quando te ne vai da qui, è allora che te ne rendi conto.”

Come architetto, Vincenzo ha una doppia prospettiva – sia intima che professionale – sull’eredità di Gibellina. La città, nota, affronta ancora le stesse sfide di qualsiasi piccolo paese siciliano dell’entroterra di 3.000 abitanti. Ma la visione di Corrao, dice, “ha lasciato aperte qualche possibilità in più.”

“Siamo un piccolo paese in una delle aree più povere d’Europa, ma ciò che è accaduto qui non sarebbe stato possibile senza una forte visione dall’alto. Chi, all’epoca, avrebbe potuto immaginare un tale futuro nella zona più povera d’Italia?”

“Questo dibattito ha diviso la comunità per anni,” dice Vincenzo riguardo alla conversazione sul Cretto. “Le persone che hanno subito il trauma del terremoto a quel tempo si sentivano attaccate a tutto ciò che era rimasto, quindi quando hanno visto il luogo in cui erano cresciuti coperto di cemento, l’hanno trovato insopportabile.” Ma difende anche il ragionamento che c’è dietro. “Credo che Corrao volesse creare un dialogo con la cultura più profonda dell’antica Sicilia. Voleva lasciare un segno, dare a tutta quella sofferenza una sveglia energica. E poi c’erano ragioni pratiche: quando il Cretto è stato costruito, il paese stava crollando ed era difficile da raggiungere. Ciò che era rimasto in piedi era stato fatto saltare in aria dai vigili del fuoco per motivi di sicurezza e sarebbe presto stato sopraffatto dalla vegetazione.”

“Per me, sembra un’opera a quattro mani: c’è l’arte di Burri, ma anche il ragionamento di Corrao, che ha steso un sudario sul corpo definito della vecchia Gibellina, permettendole di rimanere viva attraverso i secoli.”

Per capire le scelte architettoniche più controverse, Vincenzo dice che bisogna guardare al contesto storico. “I progetti di ricostruzione sono stati progettati a livello centrale da ingegneri e architetti che si sono ispirati alle città giardino del nord Europa, che non erano adatte alla Sicilia. L’esperimento si è rivelato un fallimento a livello nazionale, e di conseguenza anche qui. Corrao e altre figure di spicco hanno cercato di dire la loro, ma era troppo tardi. Sono riusciti a bloccare alcune costruzioni inutili e hanno fatto in modo che le opere principali fossero realizzate dai grandi architetti dell’epoca, creando il Sistema delle Piazze per frammentare uno spazio altrimenti enorme, creando giardini segreti e restaurando l’antica facciata del Palazzo di Lorenzo e le poche colonne della vecchia città.”

Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026

Eppure, nonostante i dibattiti irrisolti che ancora circolano per le sue strade, Gibellina ha continuato a reinventarsi attraverso la cultura.

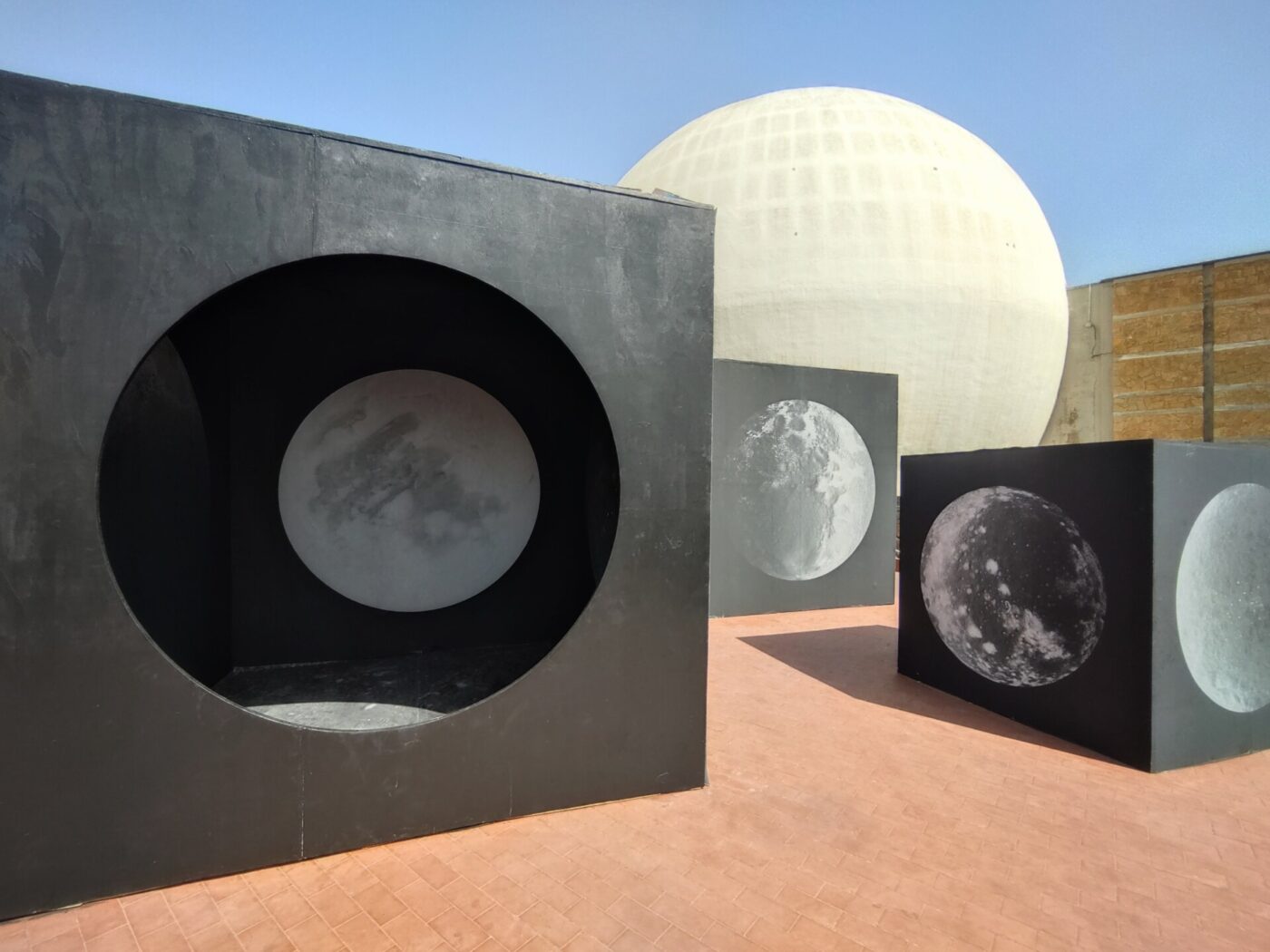

La prova si trova ogni estate con il festival di fotografia Gibellina Photoroad—ora alla sua quinta edizione con il tema “Senza tempo.” Dal 20 giugno al 20 agosto, il festival trasforma gli spazi pubblici di Gibellina in gallerie a cielo aperto. È l’occasione per vivere il paesaggio urbano surreale della città—dalla geometria del Sistema delle Piazze alla severa facciata del Palazzo di Lorenzo, dallo slancio modernista della Chiesa Madre al Baglio di Stefano. Passerai davanti a opere di Gregotti, Purini e Collovà e foto di Paolo Ventura, Alex Majoli, Mandy Barker, Feng Li e una schiera di artisti emergenti.

Il programma di Gibellina prosegue poi direttamente con Le Orestiadi, il festival di lunga data della città dedicato alla cultura contemporanea con mostre, eventi letterari e spettacoli musicali e teatrali. Fondato nel 1981 dal sindaco Corrao e intitolato a L’Orestea—la trilogia di Eschilo sui cicli di violenza e sulla difficile transizione dalla vendetta alla giustizia—il festival è stato immaginato come un modo per la città di affrontare il trauma e ricostruire l’identità attraverso l’arte. Quest’anno, dal 27 giugno al 2 agosto, gli spettacoli si svolgeranno in luoghi come il Cretto e il Baglio, incluso un evento speciale in onore dello scrittore Andrea Camilleri il 31 luglio, quello che sarebbe stato il suo 100° compleanno.

Tutto questo porta al 2026, quando Gibellina sarà nominata Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea. È l’occasione per dimostrare che questo luogo, spesso liquidato come un esperimento fallito, potrebbe ancora essere un laboratorio per ripensare lo spazio pubblico e come una città possa andare avanti dopo un disastro. A quanto pare, l’augurio per il prossimo anno è di imparare dal passato come sognare il futuro.

“Spero che questa non sia un’occasione persa per rilanciare e ristrutturare la visione di Gibellina. Mi aspetto che le persone propongano attività capaci di generare… un’economia della cultura, in modo che possiamo posizionarci attivamente al centro del dibattito culturale senza limitarci a celebrare le glorie del passato,” dice Vincenzo. Alza le spalle, “Ci piace pensare in modo utopico.”