Roma è una città strana: è una enorme, metropoli caotica dove antico e moderno non solo coesistono a stretto contatto, ma addirittura si mescolano.

Chi ci è nato e cresciuto spesso se ne dimentica; chi viene a visitarla, prima o poi, lo capisce: Roma è selvaggia. Sotto il trucco e le luci della modernità, la grande giungla urbana è, a tutti gli effetti, un posto dove il contatto con la natura non si interrompe mai. Con il casino energetico della gente, spesso ci si scorda che ci sono lati della metropoli dove il traffico non arriva, dove il telefono non prende, e dove le strade, maltrattate dall’incuria e dal maltempo, non hanno l’asfalto; non ci sono nemmeno sampietrini, bar o qualsiasi altra forma di urbanità come la intendiamo oggi, ed è pure difficile trovare un nasone (una parola romana per le tipiche fontanelle pubbliche) per rinfrescarsi. E la cosa figa è che non devi spostarti lontano dal centro storico per trovare tutto questo.

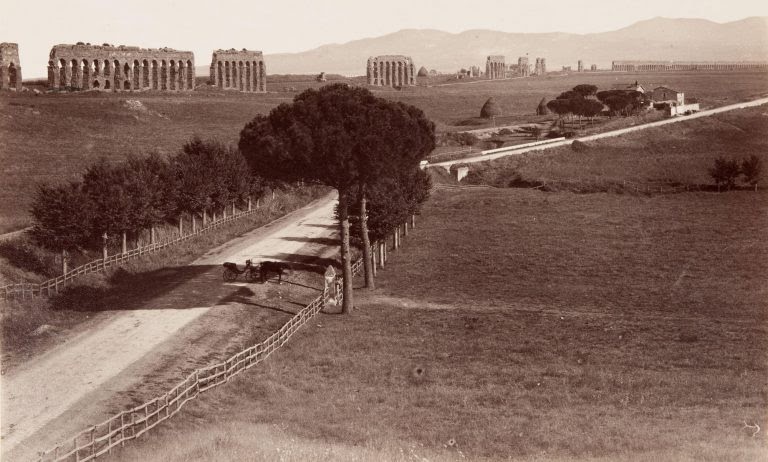

Roma è così grande e sconnessa che ha sprazzi di campagna già dentro di sé, e – anche in questo – la città non conosce mezze misure: il Parco dell’Appia Antica è la più grande area verde urbana d’Europa, ed è diverso dalla maggior parte degli altri giardini di Roma che prima erano proprietà private (tipo Villa Pamphili, Villa Ada, Villa Borghese). Qui nel Parco dell’Appia Antica, la bici è il mezzo di trasporto più moderno, e tutto è incontaminato – te ne accorgi dopo aver camminato un po’ sulla Via Appia Antica, una strada antica che attraversa il parco e oggi collega il centro di Roma ai primi paesi fuori città, ma che in passato arrivava fino a Brindisi, Puglia.

Nel corso dei secoli, l’antico tracciato è stato gradualmente abbandonato, ma oggi è possibile seguire alcuni tratti ben conservati che attraversano il parco a piedi o in bici (i privilegi dell’auto sono riservati ai pochissimi residenti che dipendono dalla strada). È su questo pavimento, il pavimento della regina viarum– la regina di tutte le strade, come veniva chiamata nella Roma imperiale – e nelle aree verdi circostanti che si può riscoprire un mondo che apparteneva totalmente al passato. E in pochi minuti, lontano dalle strade battute ogni giorno dal traffico cittadino, ci si ritrova negli stessi posti che secoli fa affascinavano e seducevano poeti, scrittori e artisti che, nel loro Grand Tour, si fermavano qui all’ombra di qualche antico resto. Goethe scrisse del Parco dell’Appia Antica, meravigliandosi di come la tomba di Cecilia Metella avesse resistito al tempo. Più recentemente, il parco ha catturato il mondo del cinema, da Pier Paolo Pasolini a Paolo Sorrentino, che ha girato parti de La Grande Bellezza qui (ti ricordi quella scena iconica dove l’artista si sbatte la testa contro l’acquedotto?).

Sono cresciuto vicino alla Valle della Caffarella, la parte più grande del Parco dell’Appia Antica – così chiamata perché anticamente era la tenuta della famiglia Caffarelli – e ho visto come il tempo abbia reso giustizia a questo luogo, che nel corso della storia ha oscillato tra gloria e abbandono. Quando alla fine degli anni ’50 mio padre, ancora bambino, scendeva su questi prati selvaggi con i suoi amici, era come vivere in un film. Non è stato un caso che Pasolini abbia scelto queste collinette nell’autunno del 1962 per girare La Ricotta, il suo episodio di Ro.Go.Pa.G. con Orson Welles. Un set perfetto dove poteva lavorare indisturbato in una valle d’erba, circondato da pochi edifici in costruzione. Era (ed è ancora) la parte più selvaggia della città, e mentre Roma esplodeva e cresceva al suono di palazzoni, fu in questa valle che i più disagiati decisero di stabilirsi: i baraccati le cui vite difficili Pasolini seguì dai bagni nel fiume alle risse nel suo romanzo del 1955 Ragazzi di vita. Per decenni, ai lati dell’Appia Antica e sui suoi pendii più ripidi, sono state costruite abitazioni di fortuna. Chiamate le borghetti (che si traduce in ‘piccoli paesi’), questi accampamenti furono smantellati a partire dagli anni ’60 dalle autorità romane. E fino all’inizio degli anni ’90, il parco era il regno di pochi esperti che conoscevano a menadito i sentieri di terra. Le famiglie contadine che vivevano nella zona già usavano quei prati infiniti come pascolo, e mi ricordo ancora che a volte le mucche scavalcavano le recinzioni basse finendo in strada, continuando le loro lente passeggiate indisturbate.

Roma è davvero strana, perché anche la sua parte più selvaggia ha bisogno di essere protetta per non sparire sotto costruzioni selvagge o dietro ecomostri (orrori architettonici). Negli ultimi 30 anni, organizzazioni no-profit, naturalisti e residenti hanno fatto campagna perché il Parco dell’Appia Antica fosse riconosciuto e rivalutato come area protetta. Oggi, il parco si riempie di visitatori da tutto il mondo, armati di scarpe comode e borracce piene. È forse l’unico posto a Roma dove ci si può scordare di autobus, metro, tram, motorini e monopattini elettrici. Le uniche auto permesse sono quelle dei guardiaparco o della Protezione Civile. Le associazioni di volontari mantengono questi spazi vivibili, tagliando l’erba più alta di tanto in tanto, ma la presenza umana rimane così discreta da essere impercettibile. I cani scorrazzano liberi, la gente fa picnic, passeggia o fa sport. I fotografi adorano questi posti, soprattutto al tramonto, perché c’è tutto quello che serve per staccare dalla vita di tutti i giorni: luci e ombre, resti di epoca romana e alberi giganteschi, luoghi pittoreschi che ci ricordano come doveva essere tutto quando non era come è oggi.

Queste aree verdi sono un simbolo di Roma perché contengono pezzi di storia incommensurabili: la pavimentazione dell’Appia Antica, le pietre miliari, il Ninfeo di Egeria, le cisterne monumentali, il mausoleo funerario di Cecilia Metella, il sito archeologico della Villa dei Quintili, l’acquedotto ancora intatto usato da Paolo Sorrentino. E, come detto prima, il vecchio e il nuovo si fondono: così nella Valle della Caffarella, due fattorie nate da vecchi casali sono ancora operative, e da qualche anno, specie animali insolite hanno scelto questo parco come loro casa – prima i pappagalli e più recentemente i conigli, un’attrazione naturale per i visitatori di tutte le età.

Ora il Parco dell’Appia Antica non è più roba per pochi. Conoscere i suoi segreti è motivo d’orgoglio tanto quanto lo è per gli scorci meno noti del centro storico. Dalla Via Appia Pignatelli, gira su Via Erode Attico e presto arrivi a un incrocio dove la strada attraversa la Via Appia Antica. Le auto proseguono dritte mentre su entrambi i lati, la regina viarum si estende in lontananza. Da due anni, percorro questo tratto di strada due volte al giorno: mi piace indugiare a quell’incrocio unico, soprattutto dopo il tramonto, non solo perché devo dare la precedenza a chi arriva dalla Via Appia Antica, ma perché per un momento, posso staccarmi dalla modernità e immaginare chi andava e veniva lungo la Via Appia Antica, più o meno immutata nel tempo (anche se ovviamente oggi ci sono bici elettriche invece di carri trainati da cavalli). Poi controllo che non passino biciclette o pedoni e torno a casa.