Ci sono poche cose che rappresentano il saper fare e il genio italiano, quel talento speciale che gli italiani sembrano avere nel produrre cose belle e utili, quanto il design italiano. Oggi, il design italiano rappresenta un’industria multimiliardaria, celebrata e ammirata in tutto il mondo. I suoi grandi protagonisti—dai designer Enzo Mari (1932-2020) e Ettore Sottsass (1917-2007) agli imprenditori come Alberto Alessi (nato nel 1946) o Dino Gavina (1922-2007)—sono regolarmente onorati con retrospettive e cataloghi in Italia e all’estero, oltre che con riedizioni delle loro opere. Si potrebbe addirittura dire che il design italiano è diventato una sorta di marchio, che vive dei frutti di un’epoca che sembra quasi irripetibile.

Frutto del Boom Economico—quel ciclo di straordinaria crescita economica che nell’arco di due decenni ha triplicato il reddito pro capite italiano e ha trasformato una società ancora agraria in una potenza industriale avanzata—il design italiano non era lì solo per soddisfare la nuova fame di benessere e potere d’acquisto degli italiani, ma, in un certo senso, per dargli forma (gioco di parole intenzionale). Ed è stato il risultato di questa particolare congiuntura—in cui la crescente domanda di beni di consumo si è combinata con le idee di una nuova società e l’influenza dell’avanguardia—che una classe di imprenditori illuminati ha iniziato a lavorare con i vari fratelli Castiglioni, Enzo Mari e il re del pop postmoderno degli anni ’80 Ettore Sottsass, che ha avuto un inizio grazie nientemeno che ad Adriano Olivetti (1901-1960) nel 1956 e i cui primi progetti includono la portatile, macchina da scrivere Olivetti “rosso rossetto” Valentine (1969).

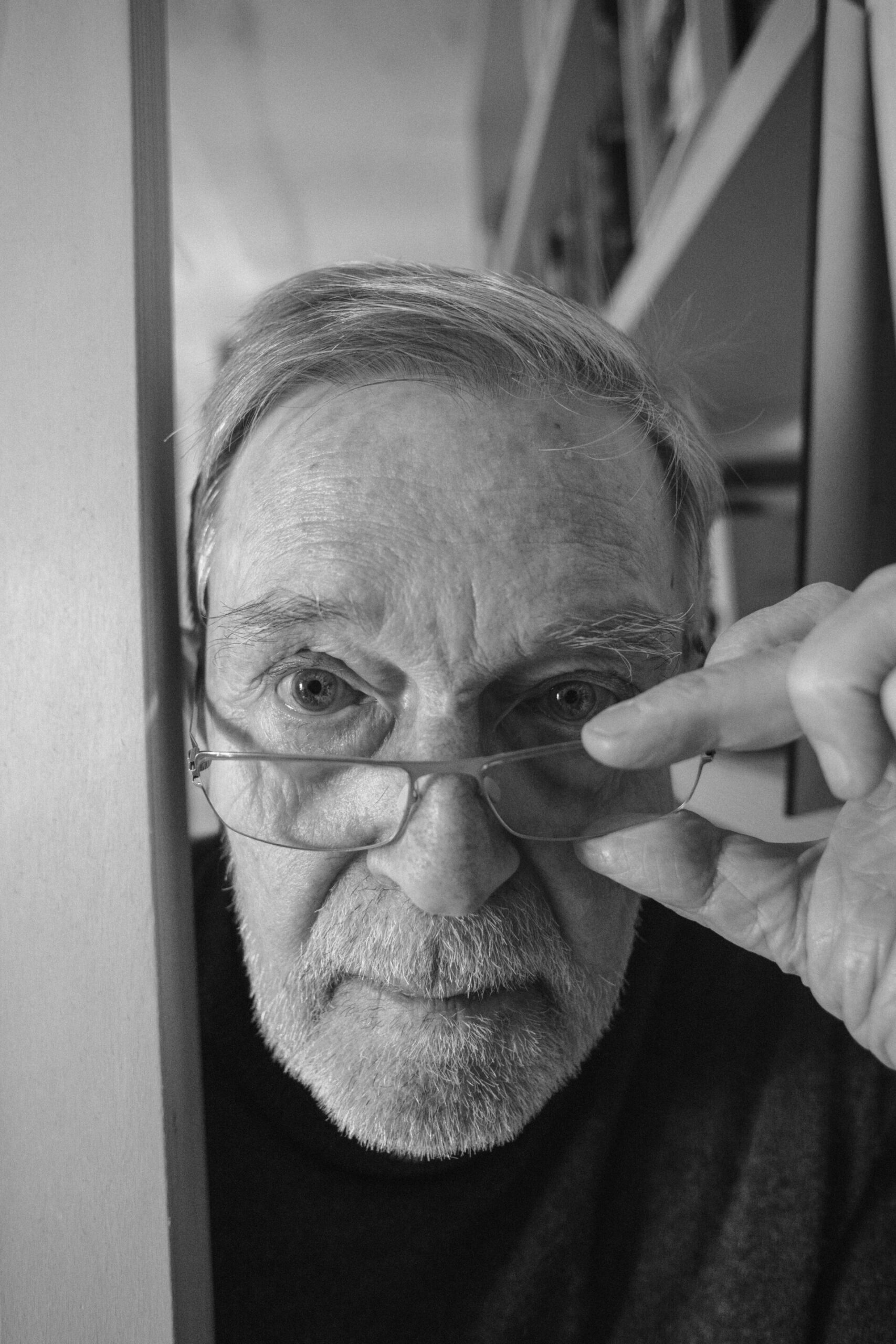

È una storia facile da romanticizzare—specialmente dal punto di vista dell’attuale stagnazione economica del paese. Il fotografo Santi Caleca è una delle rare voci che ha vissuto quegli anni in prima persona e può raccontare la storia dall’interno—senza cedere a una facile nostalgia.

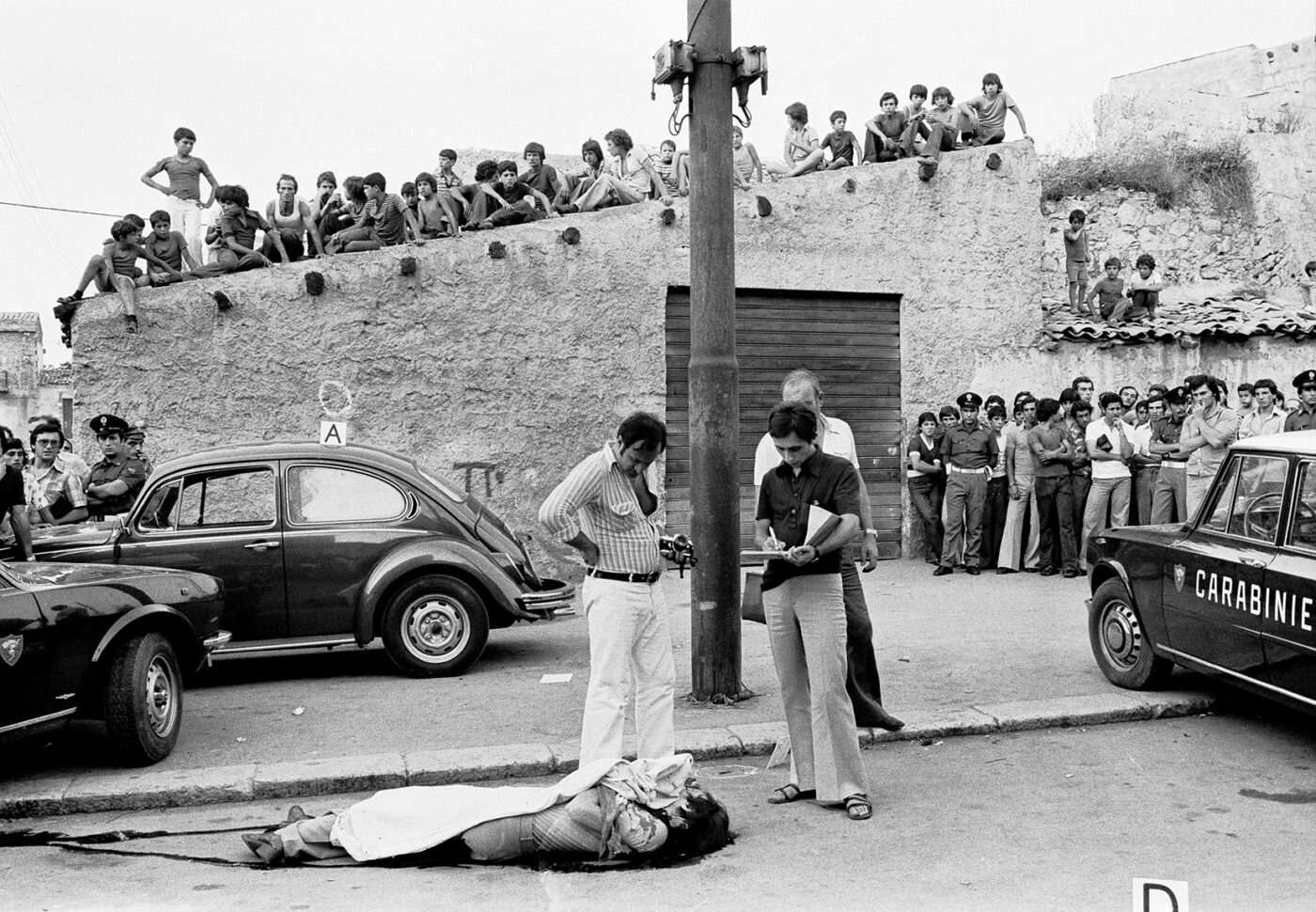

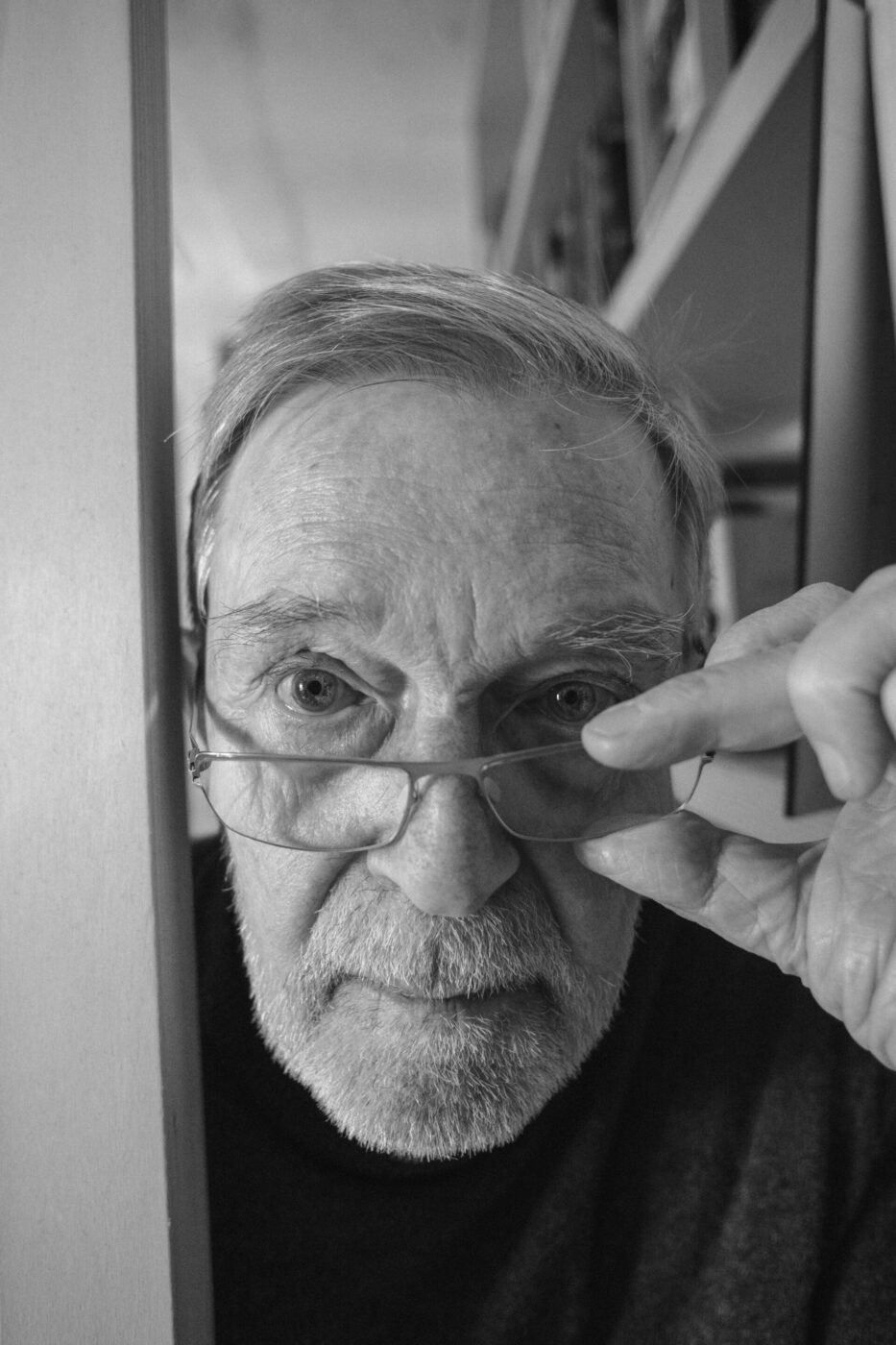

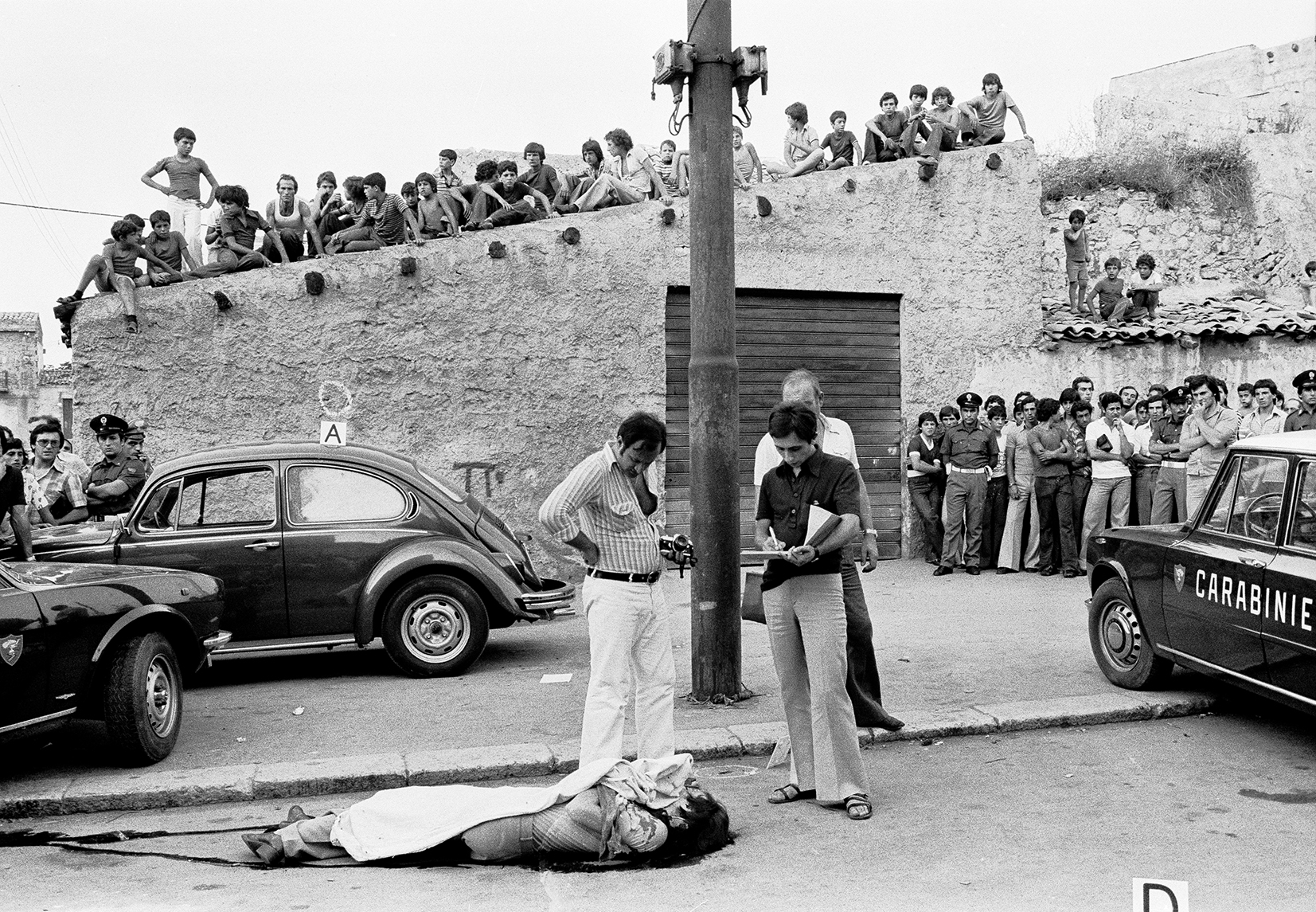

Nato nel 1947 a Palermo, Santi ha vissuto molte vite—prima come bohémien squattrinato nella Parigi e nella Milano degli anni ’60 e poi, come fotoreporter che copriva gli omicidi di mafia per il quotidiano di sinistra palermitano L’Ora. Un incontro casuale con Sottsass, esattamente trent’anni più vecchio di lui, nel 1977, e una collaborazione con Casa Vogue, lo avrebbero invece indirizzato verso una carriera come fotografo di design. Non solo avrebbe lavorato sui cataloghi e le campagne di tutti i più grandi produttori italiani – da Alessi, Flos e B&B a Cassina e Cappellini – ma anche come amico di lunga data e collaboratore dello stesso Sottsass. I due hanno lavorato insieme a innumerevoli progetti, tra cui l’iconica rivista semestrale di architettura Terrazzo, e Caleca è probabilmente l’autore dei ritratti più famosi di Sottsass, tra cui lo scatto magnificamente pensoso che orna la sua autobiografia Scritto di notte (Written at Night), pubblicata per la prima volta da Adelphi nel 1992.

Quando visitiamo il fotografo a Milano, nel suo studio in Via Carlo Poma, in una fredda mattina di metà gennaio, Santi (78) ci riceve da solo. Sua moglie Aurora di Girolamo – anche lei fotografa e pittrice – è andata a Palermo per occuparsi di alcune questioni familiari.

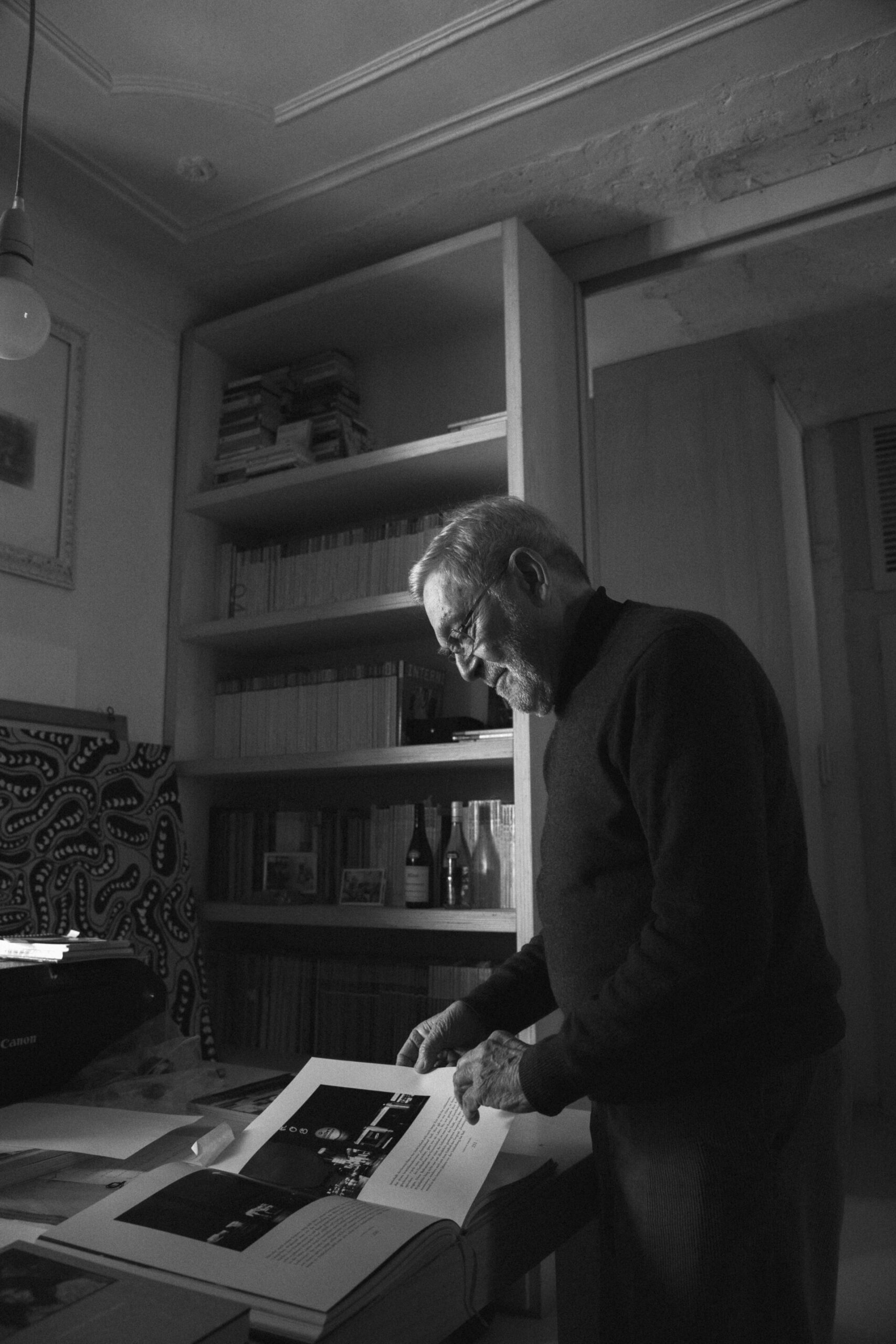

Dopo qualche convenevole – durante il quale il suo modo di fare ironico e alla mano non tarda a emergere – ci suggerisce di sederci al suo computer; vuole mostrarci il libro a cui sta lavorando con l’art director e consulente d’immagine Roberto da Pozzo. Come da proposta, siamo alla ricerca di una storia del design italiano attraverso le sue fotografie e i suoi ricordi, e una panoramica del suo lavoro in forma di libro sembra il punto di partenza perfetto. Tuttavia, capiamo presto che non è interessato a tenere lezioni o, peggio ancora, racconti “che sanno di naftalina” dei bei vecchi tempi.

Più che una semplice storia, il libro è organizzato attorno a una serie di risonanze e giustapposizioni sorprendenti, spesso inaspettate. L’ombra incongrua proiettata dalla chaise longue di Tom Dixon Bird, un trucco ottico che ha inventato per il catalogo Cappellini del 1990, lascia il posto alla forma impossibile di un ulivo ad Agrigento. Allo stesso modo, i primi piani delle penne a forma di guglia disegnate da Aldo Rossi sono subito seguiti da foto scattate in un centro massaggi thailandese nel Quartiere a Luci Rosse di Hannover (che in seguito avrebbe ispirato una serie di luci del designer Sergio Mannino). E, per le due mattine che passiamo con lui nel suo studio, la conversazione prende direzioni altrettanto imprevedibili – intessuta di aneddoti di una vita vissuta alla ricerca dell’avventura, acute osservazioni sullo stato dell’industria e riflessioni su come il design si sia evoluto dai suoi inizi nei primi anni ’80.

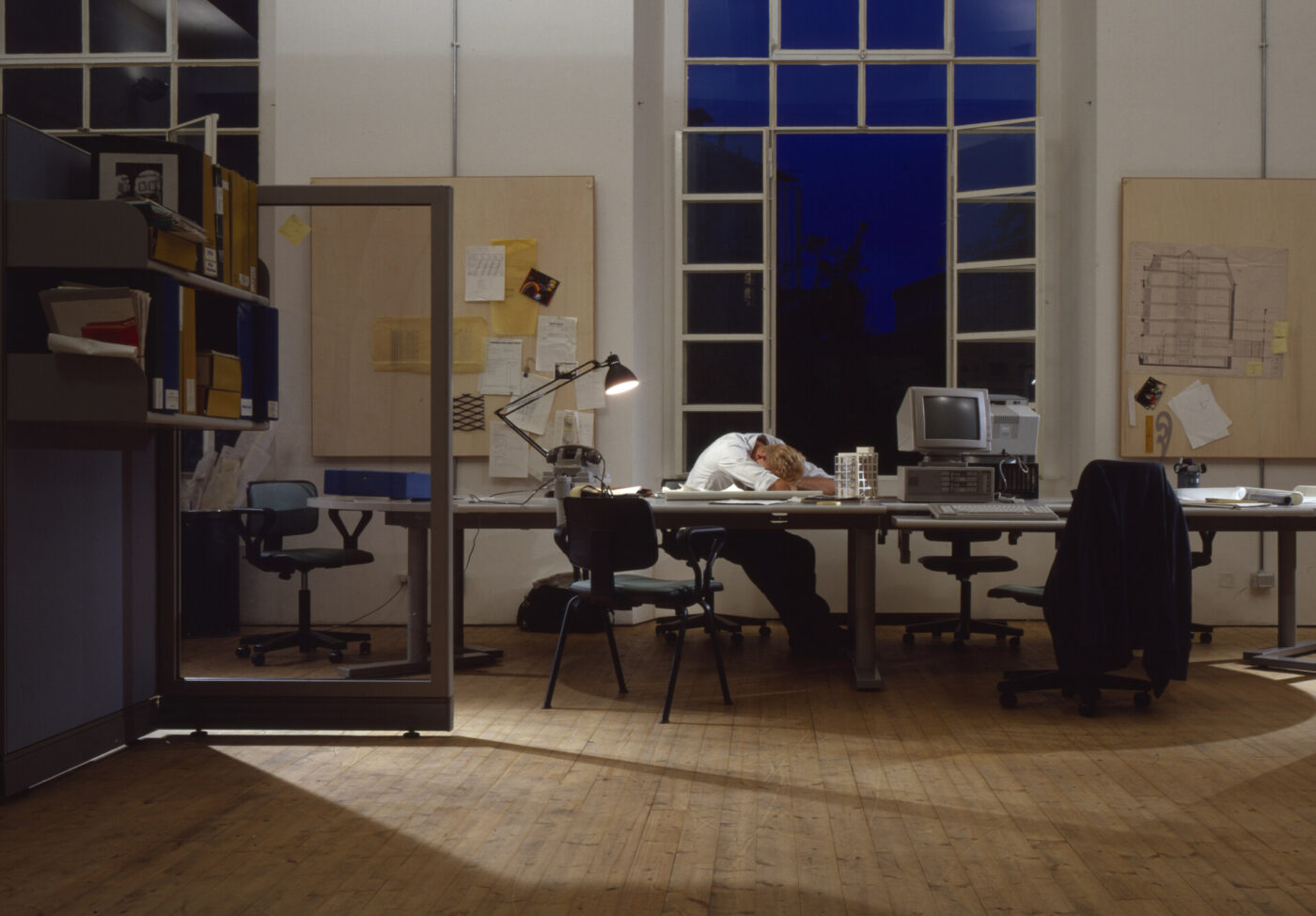

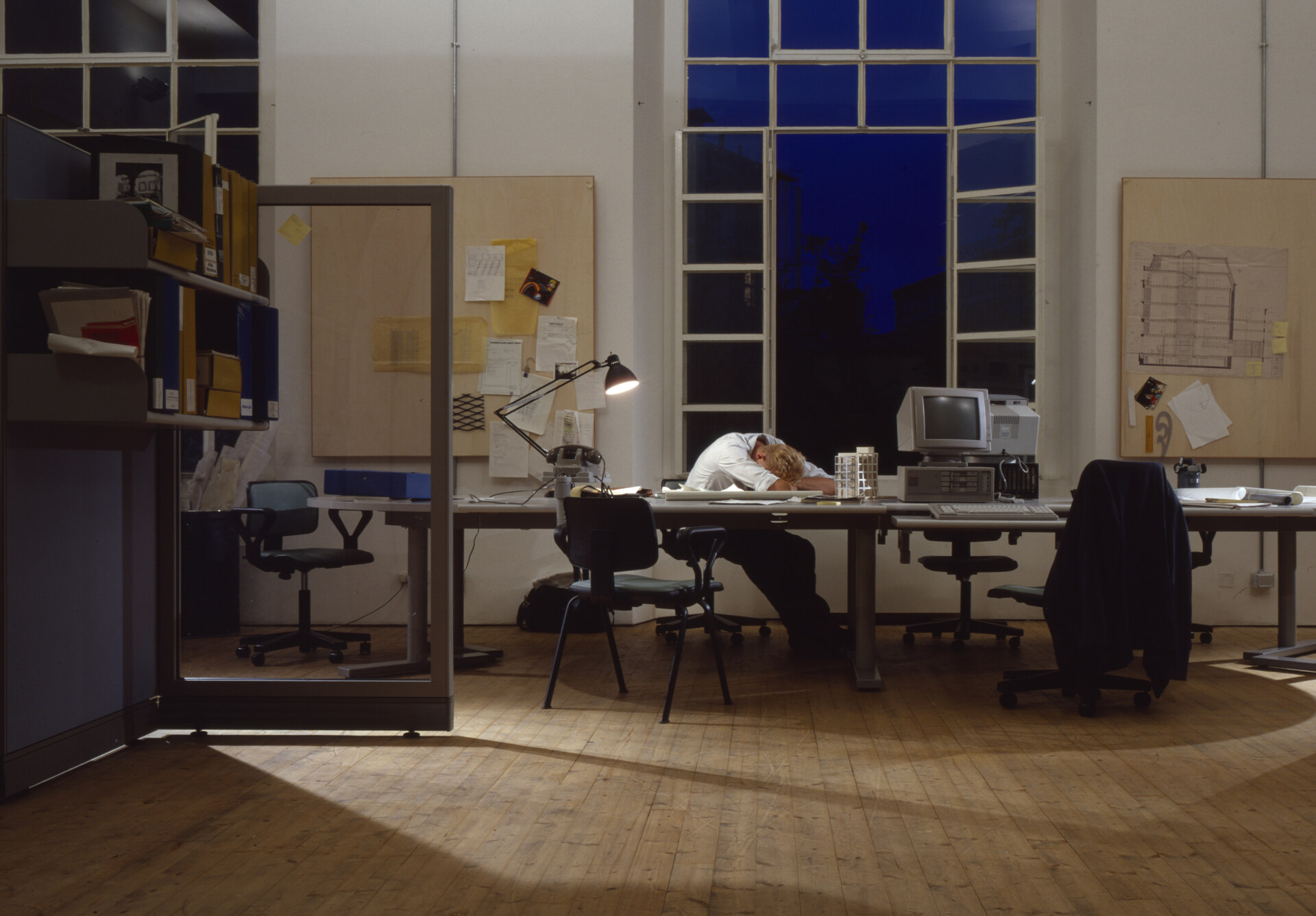

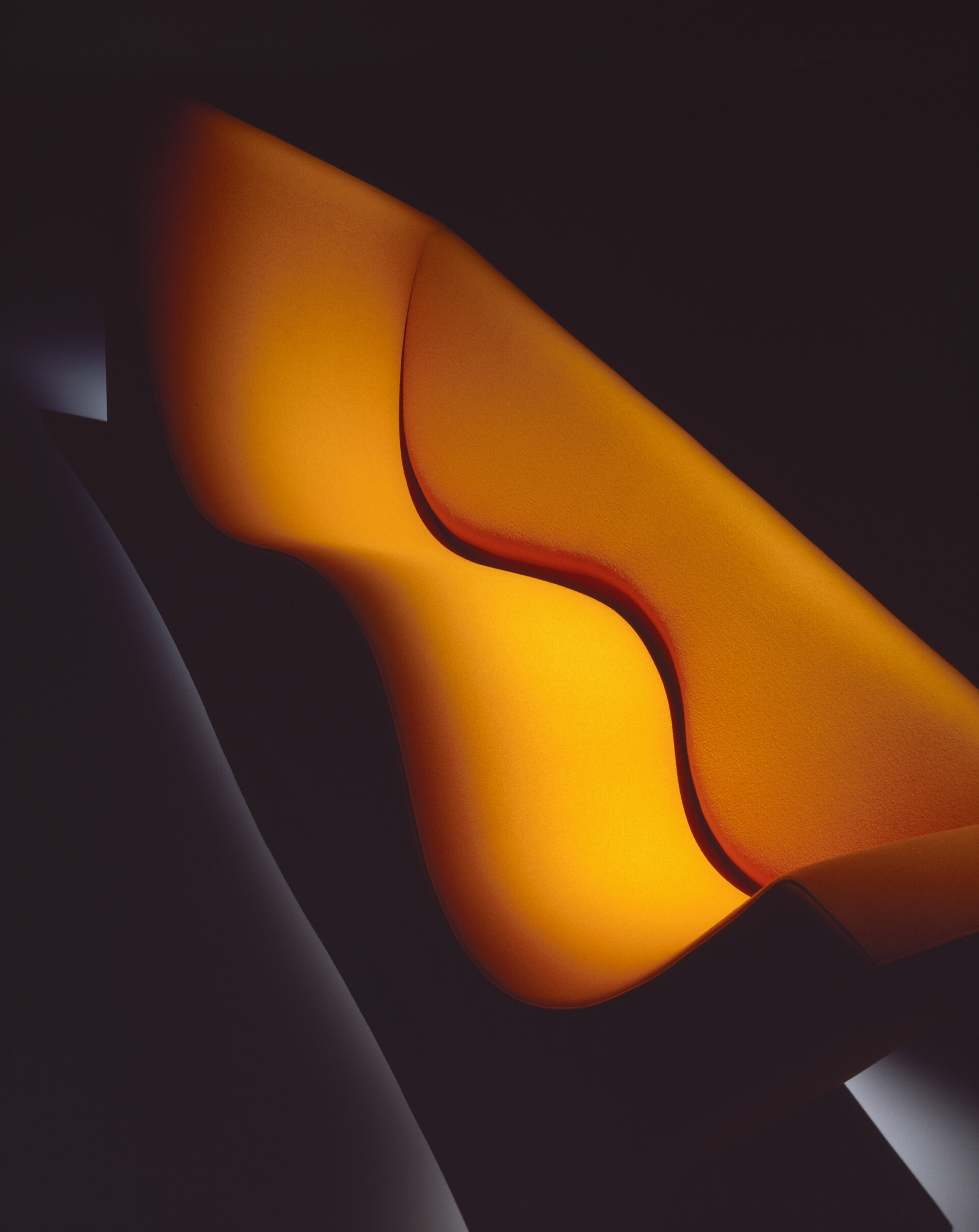

Three Sofa de Luxe is a seating collection designed by Jasper Morrison for the Cappellini

“Non avevo pazienza per le foto belle. Volevo inventare storie,” dice del suo approccio alle nature morte, ricordando il suo primo incarico per Alessi nel 1980: scattare strisce strette (29 cm per 3 o 5 cm) per un catalogo progettato da Bruno Munari. E se le sue foto professionali, scattate con l’aiuto di un banco ottico, tradiscono un talento per la geometria, la prospettiva e l’illusione ottica, ci sono altrettanti scatti che si affidano a felici coincidenze: il suo gusto per l’imprevisto e l’incongruo si vede nella figura tozza di un giardiniere baffuto che sbircia e sconvolge l’estetica elegante e seria di un interno moderno Cappellini o lo scatto bizzarro di un architetto all’Olivetti che finge di essere profondamente addormentato.

Un’immagine di Milano alla fine degli anni ’60, e poi di Villa Borromeo a Cassano d’Adda, bastano a farlo tornare indietro ai suoi primi anni. All’epoca, Santi e la sua compagna di allora Letizia Battaglia (1935-2022) – che sarebbe diventata la fotografa principale e testimone della violenza mafiosa a Palermo – condividevano un minuscolo appartamento a Milano. “Ho sempre sentito una certa intolleranza verso l’idea di avere un lavoro regolare”, ci racconta Santi. “Un giorno, ci siamo svegliati e ho visto tutta quella gente al freddo che aspettava il tram per andare al lavoro… Ho pensato: ‘Devo andarmene da qui.'” Su suggerimento di un amico, Santi e Letizia si trasferirono al secondo piano della sontuosa Villa Borromeo, menzionata prima, nella periferia milanese.

Letizia Battaglia; Photo by Santa Caleca

A Cassano d’Adda, Santi e Letizia fecero amicizia con la loro vicina, la designer e artista finlandese Liisi Beckmann (1924-2004). Santi ci mostra una foto in bianco e nero di un interno rustico dal suo libro, indicando una sedia modellata in successive onde di schiuma poliuretanica ondulata. “Quella è la sedia più famosa di Liisi”, dice – la poltrona Karelia poltrona. Progettata nel 1966, il pezzo simile a un giocattolo ha passato anni a languire negli archivi dell’azienda di mobili Zanotta, essenzialmente dimenticato. Cioè, fino a quando una delle fotografie di Santi di Villa Borromeo non ha scatenato la sua inaspettata riscoperta, portando prima a una retrospettiva alla Triennale di Milano nel 2017, curata da Marco Sammicheli, e più tardi nello stesso anno, alla riedizione di Zanotta della Karelia.

Mentre continuiamo a sfogliare il libro e Santi commenta le foto di interni eleganti, architetture mozzafiato e talvolta scatti meno idilliaci della Sicilia (durante il suo periodo a L’Ora, ha fotografato più di 60 omicidi, ci racconta), la nostra conversazione si sposta al momento in cui Santi, appena ventenne, dovette abbandonare la sua auto davanti all’Opéra di Parigi. “All’epoca, Parigi era il posto dove essere”, commenta.

Con un sorriso orgoglioso, racconta di come lui e un amico abbiano guidato per tutta l’Italia senza una patente valida, per poi essere fermati al confine francese quando il suo amico cercò di entrare senza passaporto. La maggior parte delle persone sarebbe tornata a Palermo, ma loro provarono invece un altro valico. Alle 2 del mattino, le guardie semplicemente li salutarono mentre passavano senza problemi.

Una volta a Parigi, a Santi finirono rapidamente i soldi e, in modo piuttosto cinematografico, anche la benzina proprio davanti all’Opéra, dove lasciò l’auto. Quando riuscì a mettere insieme i soldi, l’auto era stata portata via. “Ho dovuto semplicemente lasciarla”, dice, poiché recuperarla avrebbe richiesto una patente valida.

I suoi anni selvaggi includevano anche brevi soggiorni nelle carceri italiane – due volte per guida senza patente, una volta mentre era in missione in Calabria, e un’altra volta dopo aver insultato un poliziotto che si rifiutava di far passare Battaglia a un concerto. “Anche questa volta, sono stato salvato da un’amnistia”, dice, ridendo. “E ho potuto uscire a luglio, giusto in tempo per andare in vacanza.”

Quando è ora di pranzo, Santi ci invita alla trattoria romana poco distante, Nonna Maria, dove ci raggiunge suo figlio Alvaro (31); Santi ordina il suo aglio, olio, e peperoncino. Dopo un caffè e un brownie in un Davide Longoni, ci sembra di aver guadagnato la sua fiducia, e il giorno seguente, ci invita a casa sua.

Come ci ha raccontato il giorno prima, lo studio e i suoi pannelli mobili sono stati progettati da Michele de Lucchi (nato nel 1951), uno degli archistars più famosi d’Italia e ex membro de il Gruppo Memphis. La maggior parte dei mobili della casa, però, porta il segno inconfondibile di Sottsass e del suo sincretismo colorato.

Indicando un mobile simile a un totem, Santi ricorda quanto fosse furioso Sottsass quando osò visitare Brugola, il falegname incaricato di farlo, e suggerì di aggiungere uno scomparto nascosto. “Non voleva farlo vedere, ma era così incazzato”, dice Santi, ridendo.

Guardare questi vecchi pezzi lo mette in vena di parlare di più della sua carriera e, davanti a un altro caffè, finalmente affrontiamo di petto l’argomento del design. Ci racconta dell’incontro con Enzo Mari – un nostro eroe, famoso tanto per le sue idee politiche di sinistra quanto per il suo carattere difficile. “Sono stato chiamato per fare un paio di ritratti per una mostra che Sottsass e [Mari] stavano facendo insieme. Prepariamo tutto, ma lui inizia a sembrare tutto cupo e arrabbiato. A un certo punto, salta su all’improvviso e inizia a urlare mentre indica un martello falce [uno dei temi ricorrenti del suo lavoro successivo], ‘Io sono quello, capite?! Io sono quello…’ Non so, deve aver pensato di sembrare vanitoso per farsi fotografare.”

Ci mostra i ritratti di Dino Gavina—il fondatore di marchi iconici come Flos e Paradisoterrestre, oltre che un grande designer—con cui Santi aveva una grande amicizia. Quando gli chiediamo come sono cambiate le cose dagli anni ’80, Santi cita Gavina come esempio. Quello che manca oggi, dice, sono imprenditori visionari come Gavina e Alberto Alessi—persone con una visione disposte a correre dei rischi. Molti dei produttori che hanno fatto la storia del design italiano—e i cui showroom punteggiano Via Durini, non lontano dal Duomo—si sono fusi per rimanere competitivi nel mercato globale e, di conseguenza, hanno adottato uno stile di gestione aziendale che Santi scherzosamente chiama la catena della paura (“la catena della paura”).

Poi ci racconta una serie di aneddoti off-the-record che illustrano il suo rapporto “burrascoso” con i direttori marketing. Ma la sua frustrazione è riassunta al meglio da una domanda retorica che ci aveva fatto il giorno prima: “Chi c’è per un giovane designer oggi? Chi si prenderà il rischio?”

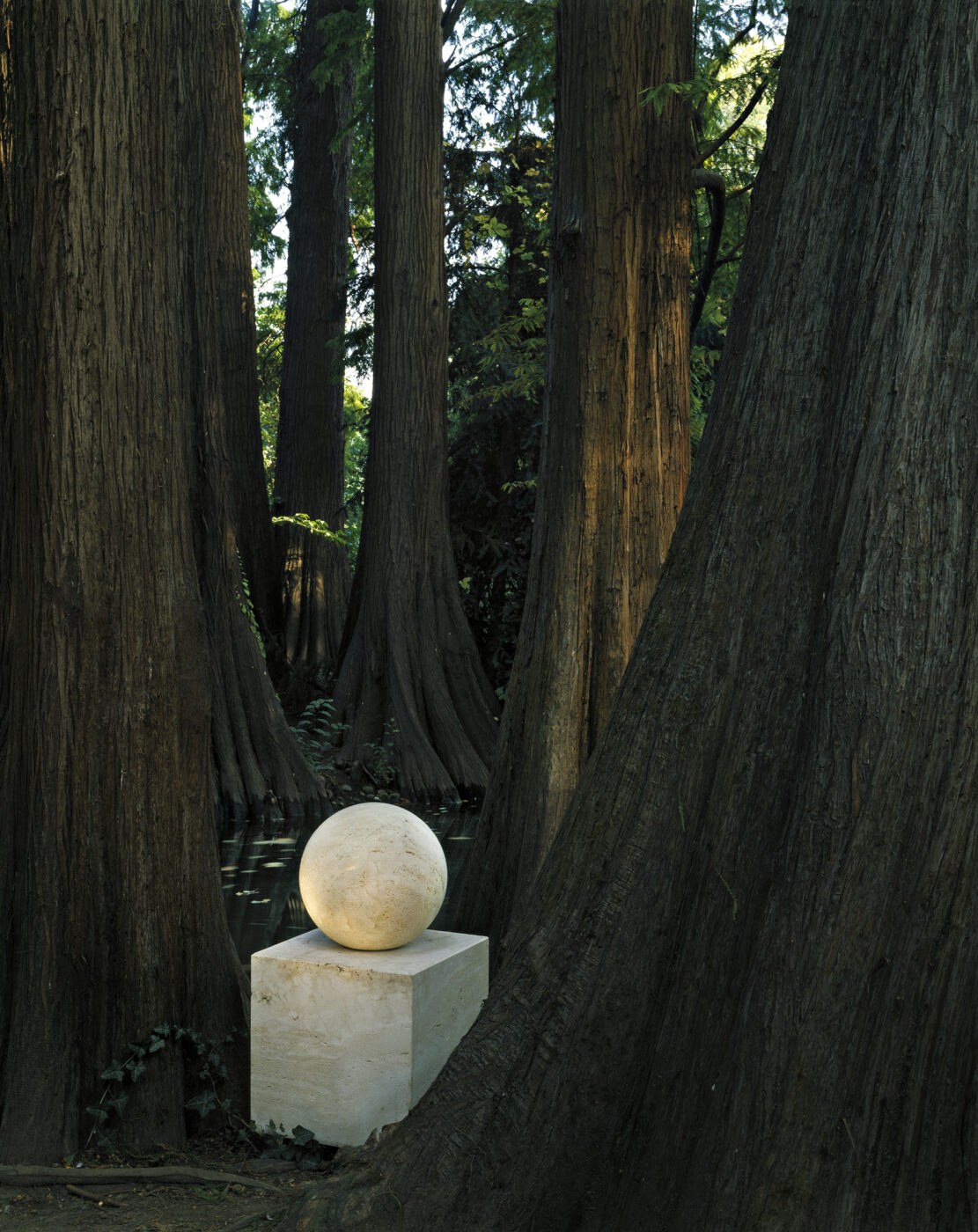

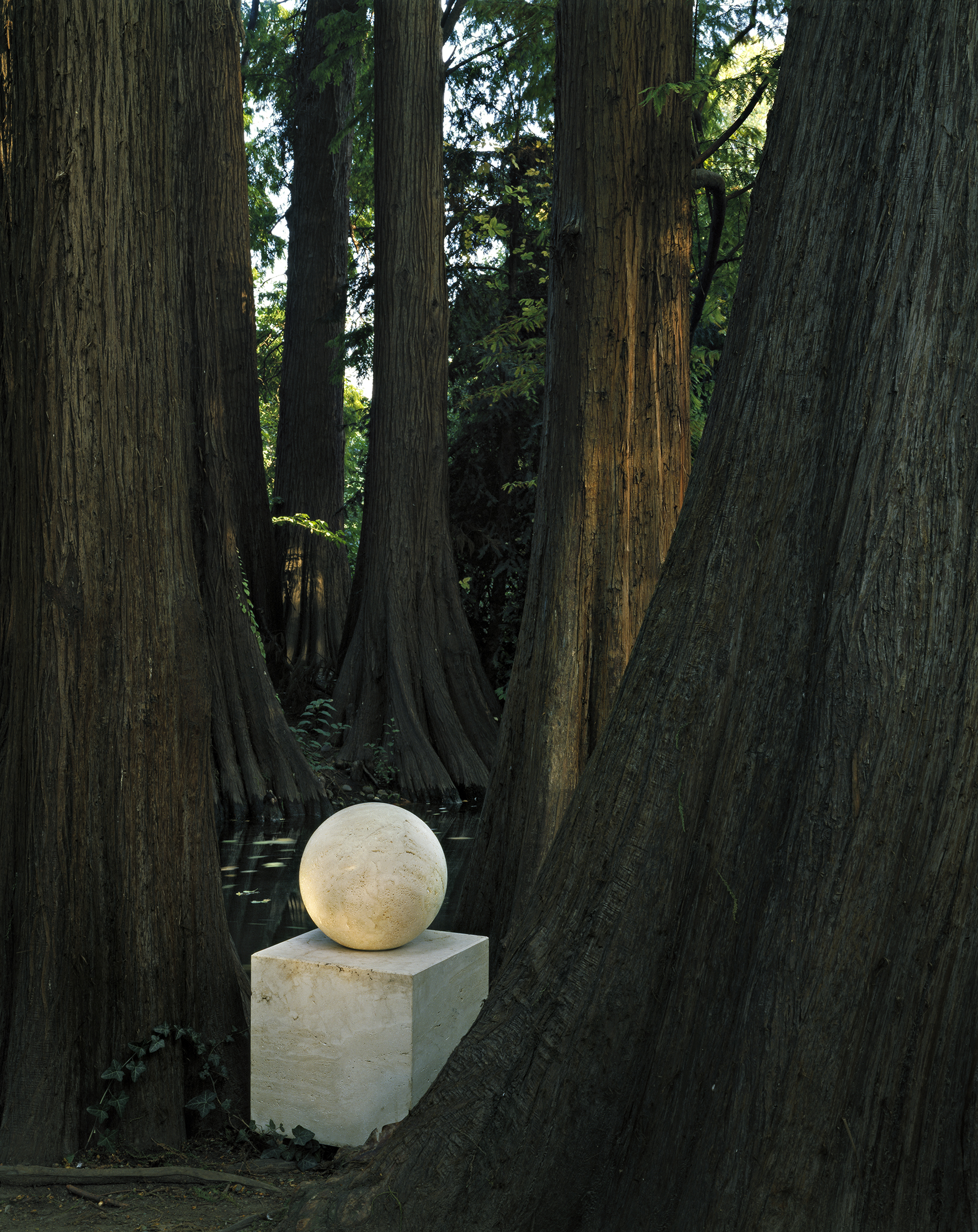

L'Altare della Buona Fortuna, Dino Gavina; Photo by Santi Caleca

Fiutando un’apertura, ci affrettiamo a fargli domande più dirette su Sottsass, Memphis e il suo rapporto con la fotografia e il design. Lui è veloce a chiuderci. Alla gente piace storicizzare, attaccare etichette cool, ma la realtà, insiste Santi, è che tutto il fermento creativo si riduceva all’amicizia. “Eravamo solo ragazzi che si riunivano per cena a casa di questo o quello e restavano insieme fino a notte fonda,” dice. Poi, sintetizza ulteriormente l’idea: “N on epopea, ma condivisione di vita”—non una grande epopea, ma momenti di vita vissuta insieme. Quando si tratta di fotografia e design, sottolinea ripetutamente che non gli è mai importato troppo di nessuno dei due; piuttosto, il lavoro è sempre stato un mezzo per raggiungere un fine, un modo per inseguire l’esperienza. “È venuto tutto in modo piuttosto naturale; ottenevo un progetto dopo l’altro, e ogni volta me ne innamoravo di nuovo.”

SONY DSC

Per illustrare il suo punto, Santi ci mostra un numero speciale di Terrazzo, la rivista cult di architettura e design che ha ideato con Ettore Sottsass, Barbara Radice, Christoph Radl e Anna Wagner e che è uscita semestralmente dal 1988 al 1995. L’edizione, dedicata alle città, presenta due reportage fotografici paralleli che lui e Sottsass hanno intrapreso viaggiando in direzioni opposte intorno al globo nello stesso momento. Sottsass ha visitato luoghi come Brasilia e Buenos Aires, mentre Santi ha esplorato megalopoli come Il Cairo, Seoul, Tokyo e Mumbai. Le foto sono straordinarie—architettoniche, ad alto contrasto—ma ancora una volta, invece di riflettere sul suo mestiere, Santi preferisce raccontare come sia riuscito ad attraversare mezzo globo e a richiedere un visto indiano senza parlare una parola d’inglese.

Il resto della giornata passa così, tra aneddoti di quando fu spedito a Hong Kong per fotografare un negozio Esprit – il marchio cult degli anni ’80 di Doug Tompkins (1943-2015), anche fondatore di North Face – e una partita a ping pong improvvisata.

Durante un altro pranzo da Nonna Maria – deve essere un habitué, a giudicare dalle battute che scambia con il proprietario e i camerieri – ci racconta il più grande rimpianto della sua vita. Durante il suo periodo a Parigi, gli fu data un’opportunità unica nella vita di incontrare Man Ray (1890-1976). “Era tutto organizzato; mi sono presentato all’appuntamento al momento concordato, ma all’ultimo mi sono tirato indietro.” Non riesce a spiegare bene il perché. Invece, si è incamminato in un vicolo e ha attaccato bottone con un altro artista. Solo più tardi avrebbe scoperto che quell’uomo dall’aspetto strano con cui aveva parlato per la maggior parte di un’ora non era altro che Brassaï (1899-1984).