“Bird? Chiedimi il nome della mia barca a vela”.

Non so se molti hanno visto Il talento di Mr. Ripley tante volte quante l’ho visto io, ma forse è stato mentre guardavo questo film per la prima volta, anni fa, che mi sono reso conto di quanto bene il jazz e l’Italia vadano d’accordo, stilisticamente. Spiritualmente. Il jazz è ovunque in questo contorto thriller psicologico, facendo la sua comparsa in diversi posti: Palazzo Malcovati sull’isola d’Ischia, un locale a Napoli, un negozio di dischi a Roma e una terrazza in quella che ci viene detto essere Sanremo.

Mi ero appena trasferito da Sydney a New York City per affinare le mie abilità come jazzista, e non ero ancora stato in Europa, ma questo film ha alimentato il mio già fervente desiderio di esibirmi dall’altra parte dell’oceano. Soprattutto in Italia. Una cosa tira l’altra, e quattro anni dopo mi sono ritrovato non solo in tour ma a trasferirmi, insieme alla mia batteria, dalla capitale mondiale del jazz a Roma. Negli ultimi dieci anni o giù di lì in terra italiana, ho avuto l’opportunità di suonare questa musica su e giù per ogni costa, in montagna, sulle isole, in campagna, nei vigneti, nei suoi tanti festival internazionali, nei teatri, nelle sale da concerto e nei jazz club. L’intera gamma. Questa prima impressione che avevo del legame tra l’Italia e il jazz si è fortunatamente rivelata vera, e esiste a un livello più profondo di quanto mi aspettassi.

Il legame dell’Italia con il jazz risale alle origini di questa musica, a New Orleans, intorno all’inizio del ventesimo secolo. Mentre la città era un porto di schiavi e la segregazione persisteva molto dopo la fine della schiavitù, le persone si mescolavano più liberamente lì che in altre città americane dell’epoca. New Orleans era la casa di africani, francesi, spagnoli, tedeschi, irlandesi, scozzesi, svedesi, nativi americani, messicani, haitiani, cubani, creoli, greci, cinesi, ebrei e un gran numero di siciliani che rappresentavano l’Italia. Mentre il jazz come forma d’arte è indiscutibilmente afroamericano, è giusto dire che la diversità di suoni e tradizioni che si presentavano in questo crogiolo culturale ha avuto una considerevole influenza reciproca.

Circa l’80% dei residenti nel quartiere francese della città erano italiani, e una parte del quartiere era conosciuta come “Little Palermo”. Insieme ai salumi, formaggi, olive e capperi che compongono il famigerato panino muffuletta, i siciliani portarono con sé la banda di ottoni, la banda, che è ancora popolare nel Sud Italia oggi, e lo stile vocale noto come “bel canto“. Entrambi questi elementi furono adottati dai primi musicisti jazz. Tra gli europei a New Orleans, i siciliani erano il principale gruppo di persone a suonare questa nuova musica e infatti a registrarla. Il sassofonista siciliano di fama internazionale Francesco Cafiso si è esibito molte volte negli ultimi anni al fianco di un membro della royalty del jazz di New Orleans, Wynton Marsalis. Francesco ha dedicato del tempo ad assorbire la musica e il sapore della città: “Ci sono molte somiglianze tra i due mondi musicali”, dice, “ecco perché mi sento molto a mio agio quando, ad esempio, mi trovo in un contesto di marching band, molto simile alle bande che vedevo da bambino nella mia città in Sicilia”.

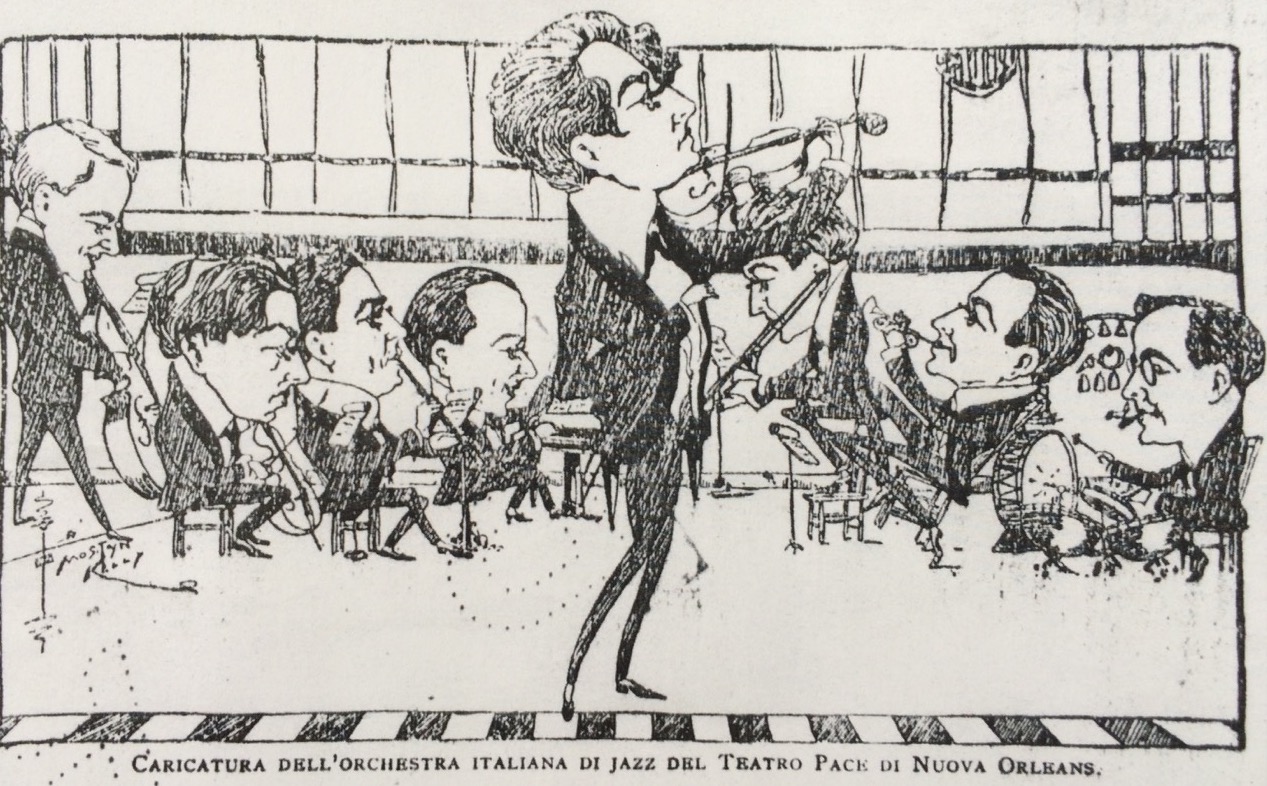

Nel 1919, un diplomatico italiano, il Cavaliere Bruno Zuculin, scrisse un articolo sulla scena jazz di New Orleans per La Lettura, un supplemento mensile del Corriere della Sera giornale. Mentre alcune delle sue affermazioni erano esagerate, il desiderio di Zuculin di promuovere l’importanza degli immigrati italiani, all’alba della concezione di questa nuova musica, ha contribuito ad aumentare la curiosità che gli italiani in patria avevano per il genere. Abbracciarono il jazz come simbolo di giovinezza e modernismo. Club e sale da ballo aprirono a Roma, Milano, Torino, Genova e Firenze negli anni ’20, e il jazz riempiva le onde radio. I musicisti italiani iniziarono a imparare a suonare dai dischi, emulando i loro eroi, segnalando un allontanamento dall’educazione più tradizionale dei conservatori classici.

Uno dei padri fondatori del jazz, e la sua più grande star all’epoca, Louis Armstrong, arrivò a Torino nel 1935 per fare due concerti. Gli spettacoli ebbero un successo senza precedenti e ricevettero un’ampia copertura mediatica, mettendo ufficialmente l’Italia sulla mappa per i musicisti jazz in tour. E ci è rimasta. Se parli con qualsiasi musicista jazz oggi, l’Italia sarà senza dubbio citata come uno dei loro posti preferiti da visitare e dove suonare. In parte per la possibilità di godersi un po’ della bellezza del paese, in parte per la generosa ospitalità degli organizzatori, e in parte per il calore con cui sono accolti dal pubblico. Il leggendario sassofonista americano Dave Liebman afferma che “Il pubblico italiano è di gran lunga il più entusiasta e caloroso che si possa incontrare. In effetti, è difficile separare lo stile di vita italiano fatto di ottimo cibo, vino, alta moda, bellissimi paesi e villaggi, arte medievale e cultura ovunque, oltre alla lingua dal suono melodioso, dal loro entusiasmo per il jazz, il cinema, l’opera, la pittura e le arti in generale”.

Come testimonianza dell’amore che i musicisti in tour hanno per la penisola, decine di composizioni jazz sono state ispirate e dedicate alle sue città, paesi e isole; più che per qualsiasi altro paese al di fuori degli Stati Uniti. Milano e Venezia di John Lewis del Modern Jazz Quartet, Back to Bologna di Cedar Walton, Capri di Gigi Gryce, Perugia di Brad Mehldau, There Are Many Angels in Florence di Paul Motian, e Verona di Gilad Hekselman, per citarne solo alcuni.

I sentimenti sono reciproci, anche. Nel 2011 Bologna ha inaugurato La Strada del Jazz: una strada dedicata alle star del jazz che si sono esibite in città negli ultimi decenni. Ogni anno si tengono concerti nel centro città, e una stella di marmo in stile Hollywood Walk of Fame viene posata nel pavimento, onorando le amate leggende della musica, come Miles Davis, Chet Baker, Duke Ellington, Thelonious Monk e Dizzy Gillespie.

Come riassumere il jazz, l’Italia e tutto questo amore tra i due?

C’è qualcosa in questa musica che si connette particolarmente con gli italiani?

“Credo che gli italiani siano attratti dall’aspetto creativo e appassionato di questo genere”, dice Cafiso. “E in effetti, questi sono gli stessi aggettivi che userei per descrivere la cultura italiana”. Un altro dei sassofonisti più rispettati d’Italia, il torinese Emanuele Cisi, ritiene anche lui che possa essere legato all’aspetto creativo e improvvisativo della musica. “L’improvvisazione è presente nella vita quotidiana degli italiani, a tutti i livelli, a volte creando anche problemi per chi è abituato a uno stile di vita più prevedibile e organizzato”. Il tenorsassofonista bolognese Piero Odorici, collaboratore di lunga data del compianto maestro pianista Cedar Walton, offre una prospettiva diversa. “Culturalmente, veniamo dall’idea classica di melodia, e penso che qualcosa nel jazz che comunica bene con il pubblico italiano sia proprio la melodia. Gli italiani amano una bella melodia ben definita”.

Sono sicuro che si tratti di tutte queste cose e altro ancora. In ogni caso, arrivare in Piazza Navona come Freddie Miles in Ripley, in una rossa Alfa Romeo Giulietta Spider con Coltrane a tutto volume dagli altoparlanti dell’auto, è ancora nella mia lista delle cose da fare. Forse questo metterà davvero alla prova l’amore dell’Italia per il jazz.