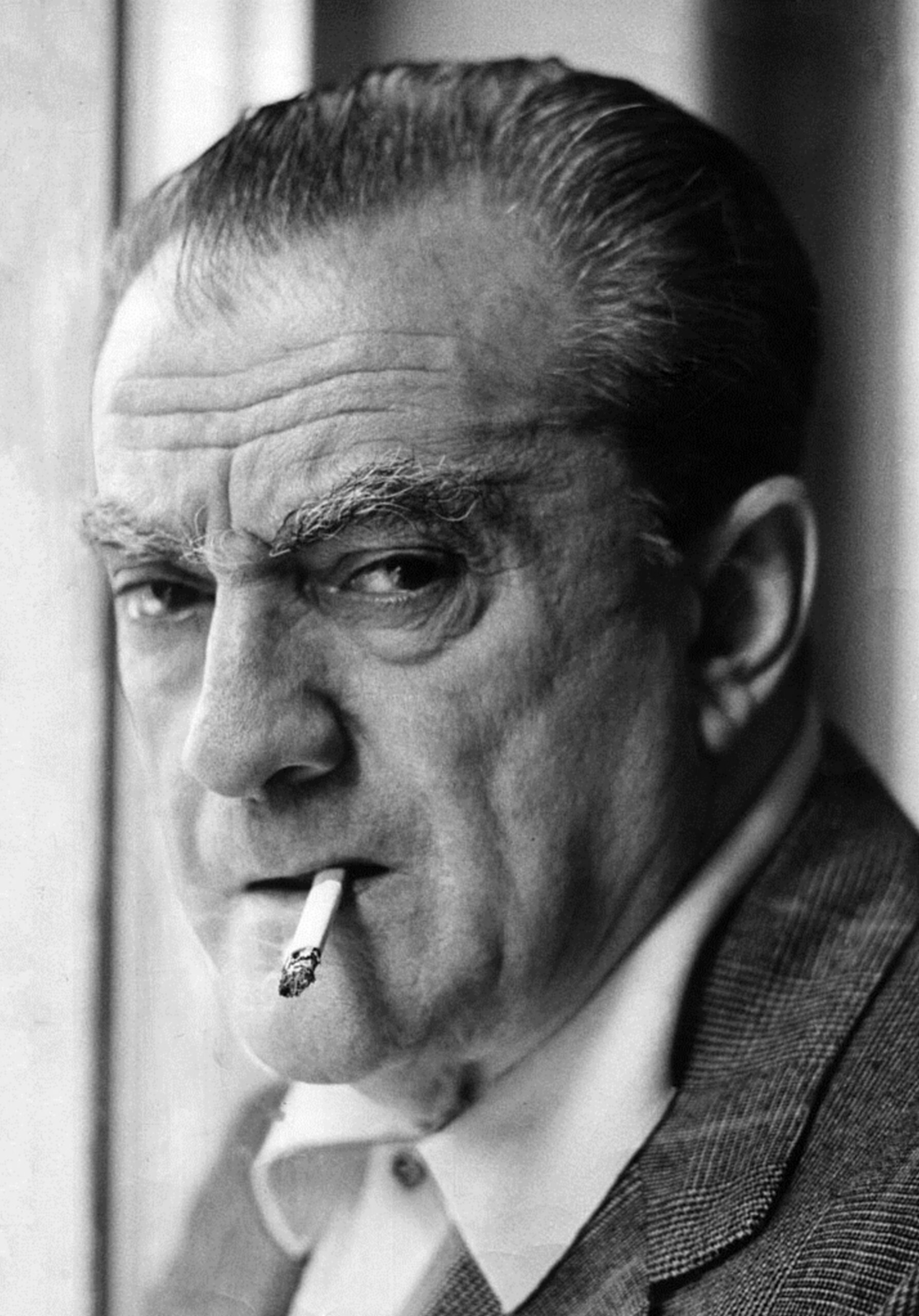

Fellini, Antonioni, Visconti: il cinema italiano ha la sua Santa Trinità.

Insieme, questi tre registi sono riusciti a rappresentare e interpretare la società italiana durante un periodo cruciale della nostra storia – dalla desolazione lasciata dalla Seconda Guerra Mondiale al miracolo economico e oltre. Se Fellini mescolava ricordi e atmosfere oniriche nel quotidiano e Antonioni esplorava la crisi esistenziale di una borghesia annoiata a morte, Visconti si è riservato il dramma della qualità più pura, preferibilmente ambientato tra un’aristocrazia in perpetuo declino.

I critici hanno spesso accusato il raffinato Visconti di essere troppo decadente e magniloquente, anche se proprio questa qualità – lo stile del regista di riempire eccessivamente i suoi film con suggestioni dalla letteratura, musica e teatro; interni mozzafiato; e costumi sontuosi – alla fine è diventata il suo marchio di fabbrica unico.

Clara Calamai and Massimo Girotti in a scene from Luchino Visconti's Ossessione (1943)

Visconti ne sapeva una o due sull’alta società, essendo nato in una delle famiglie più importanti del paese: suo padre era Duca di Grazzano Visconti, Conte di Lonate Pozzolo, e ciambellano del re d’Italia Vittorio Emanuele III; sua madre, più prosaicamente, era l’erede della più grande azienda farmaceutica del paese.

Visconti avrebbe interpretato il suo compleanno, il 2 novembre 1906 – il Giorno dei Morti – come la prima manifestazione del suo spirito ribelle: ‘Sono venuto al mondo nel Giorno dei Morti, per una coincidenza che rimarrà sempre scandalosa, forse ventiquattro ore dopo Ognissanti…’

E ribelle lo era davvero. Nei oltre 30 anni della sua carriera, pochissimi dei suoi film non hanno attirato censure o qualche tipo di scandalo, a partire dal suo film d’esordio. Ossessione (Ossessione, 1943), basato sul tragico romanzo di James M. Cain Il postino suona sempre due volte, è un dramma passionale su un triangolo amoroso. Il film pare sia sfuggito alle grinfie della censura fascista solo perché piacque allo stesso Mussolini.

La regia di Visconti per le opere teatrali, per cui è ingiustamente poco conosciuto, era ancora più audace. Scorrendo i loro titoli, si sospetta che abbia selezionato i suoi soggetti da Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, Un tram chiamato Desiderio di Tennessee Williams e I parenti terribili di Jean Cocteau con l’unico scopo di scioccare il pubblico.

Omosessualità, relazioni torride, alcolismo, incesto, malattie mentali, manie a tutti i livelli: nessun tabù o argomento scomodo è stato tralasciato. La società italiana dell’epoca, intrappolata in un mix soffocante di moralismo e retorica cattolica, aveva un disperato bisogno di una tale terapia d’urto.

La maggior parte dei film di Visconti si sviluppa intorno agli stessi temi, promuovendo personaggi provocatori come l’eccentrico Re Ludwig II di Baviera in Ludwig (1973), o la dissoluta contessa italiana Livia Serpieri in Senso (1954). Sedotta, sfruttata e alla fine abbandonata dal (oh-così-affascinante) tenente austriaco Franz Mahler, la contessa si rende conto della sua tossicità solo dopo le due ore che dura il film. Lo denuncia, condannando di fatto il suo amante a morte, ma alla fine perde la testa e si trascina (insieme al suo costoso abito) per Venezia gridando disperatamente il suo nome: “Franz? Fraanz? Fraaaaanz!?” Il film fu pesantemente censurato. Molte scene di battaglia furono considerate disfattiste, danneggiando l’immagine dell’esercito italiano, e molte di quelle romantiche furono ritenute oscene.

Due dei film più noti di Visconti, Rocco e i suoi fratelli (Rocco e i Suoi Fratelli,1960) e La caduta degli dei (La Caduta degli Dei, 1969), sono esempi perfetti delle tragedie familiari tanto care al regista, anche se ambientate su sfondi opposti. Che si tratti dell”umanità che soffre e spera’ (un’espressione in codice per la classe operaia usata in Italia all’epoca) o di una famiglia autodistruttiva di magnati tedeschi alle prese con l’ascesa del nazismo, quella decadenza di cui abbiamo parlato prima è garantita con Visconti.

Per inciso, i due film ci hanno regalato scene omoerotiche piuttosto iconiche: gli attori Alain Delon e Renato Salvatori che fanno la doccia dopo l’allenamento di boxe e la sequenza della Notte dei lunghi coltelli in cui le camicie brune naziste si comportano come se fossero al Berghain di sabato sera – licenze poetiche incluse.

Per capire la complessità di Visconti, basta considerare la triplice identità del regista: aristocratico, omosessuale e comunista.

Riuscire a combinare con successo due di queste tre caratteristiche in quei tempi sarebbe già stato eccezionale – dalle mutuamente esclusive ‘aristocratico e comunista’ all’altrettanto impensabile ‘omosessuale e comunista’. Non importava che Visconti avesse attivamente aiutato la resistenza e fosse stato imprigionato dalle SS durante gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. Gli omosessuali dichiarati non erano ammessi nel Partito Comunista.

La lista delle proprietà immobiliari dei Visconti urlerebbe sicuramente più ‘aristocratico’ che ‘comunista’. Il regista ha trascorso l’infanzia e poi la vita adulta tra il palazzo di famiglia a Milano e le loro tante altre proprietà: la villa a Cernobbio sul Lago di Como (una delle più grandi della zona, ben prima che George Clooney la rendesse cool); il castello in campagna vicino a Piacenza; la villa romana sulla Via Salaria, condivisa per molto tempo con il suo assistente-diventato-amante-diventato-compagno Franco Zeffirelli; e la mitica Villa la Colombaia a Ischia, con i suoi archi a punta, interni Art Nouveau, vasi di alabastro, carte da parati floreali, Klimt e Matisse alle pareti, e ortensie blu – raccolte dal giardino progettato dallo stesso Visconti e coltivate in quantità sufficienti per riempire regolarmente ognuna delle 25 stanze della tenuta.

La combo più plausibile, ‘aristocratico e omosessuale’, ci ha regalato, attraverso la storia, parecchi succosi pezzi di gossip e alcune buone pagine di letteratura, ma raramente individui psicologicamente equilibrati. Nel caso di Visconti, ha aggiunto carattere a qualcuno già più grande della vita, generando una intera lista di aneddoti divertenti.

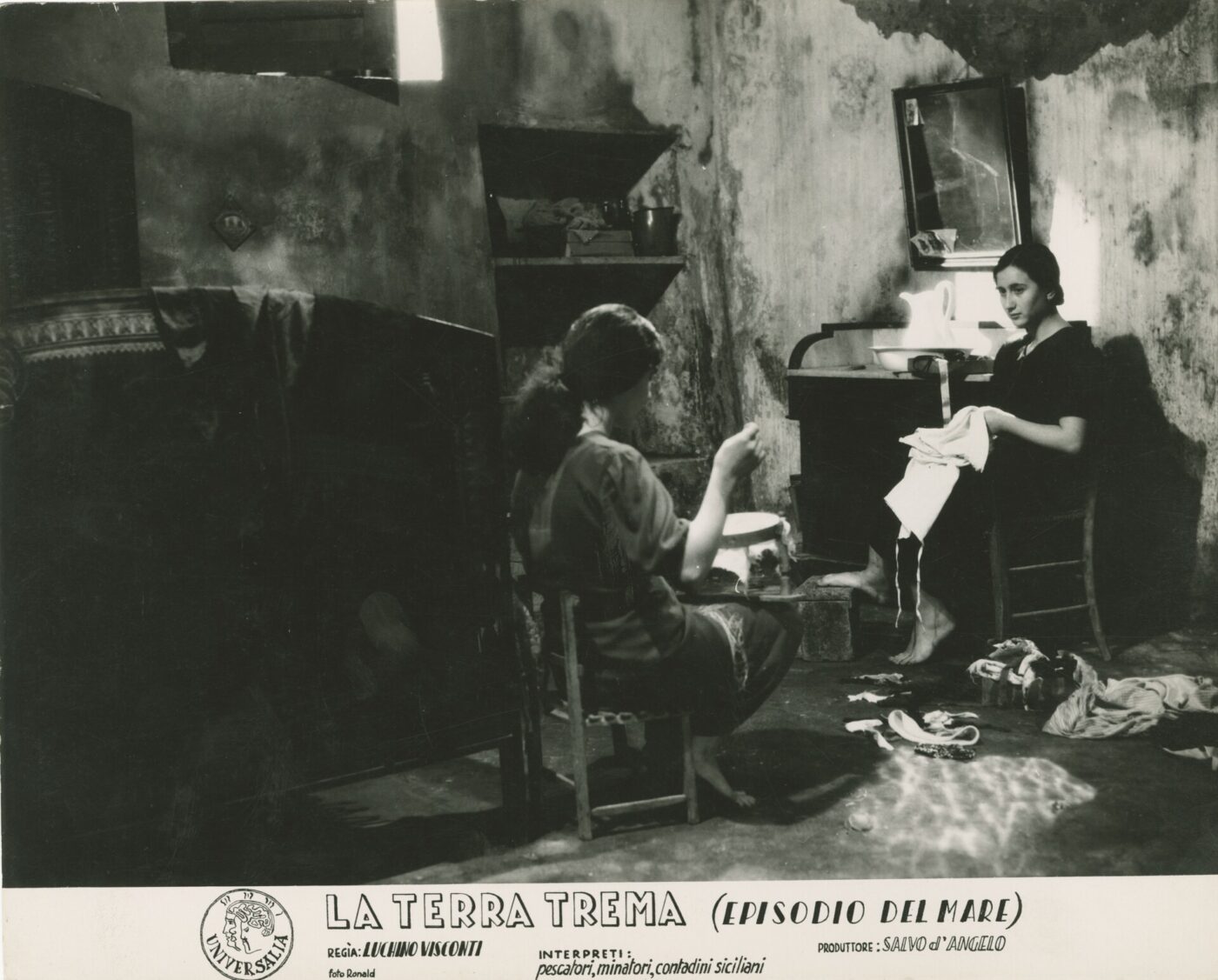

In linea con le sue origini, si comportava come un signore feudale, trattando tutti nella sua troupe come se fossero suoi servitori. Non pagava i suoi assistenti per mesi, per poi ricompensarli con costosi fazzoletti di seta, ma si precipitava a vendere i gioielli di famiglia per assicurarsi fondi sufficienti per continuare a girare La Terra Trema (1948) quando la produzione rimaneva a corto di soldi. Faceva piangere le sue attrici, poi regalava loro diamanti per Natale. E loro, prima arrabbiate, poi incredule alla vista di quelle enormi pietre sulle loro dita, commentavano: “Un vero gentiluomo!” E poi: il suo stile di scenografia pieno di mobili costosi; le migliaia di candele di cera che dovevano essere accese, riaccese e sostituite all’inizio di ogni sessione di riprese per la famosa scena del ballo del Gattopardo; il sangue umano procurato da un ospedale romano per ‘aggiungere realismo’ alla scena dell’omicidio del patriarca de La Caduta degli Dei (con grande orrore di Dirk Bogarde).

Protetto dal suo nome, a Visconti non importava nulla di ciò che gli altri pensavano di lui.

La personalità si sviluppa presto, durante l’infanzia. Non cederò alla tentazione di psicanalizzare la sessualità di Visconti in relazione a sua madre, anche se vedo più di una bandiera rossa lì.

Mi limiterò a descriverla: ricca come Creso, era incredibilmente colta, bella quanto severa, e ipercattolica. Luchino e i suoi fratelli dovevano svegliarsi alle 5:30 ogni giorno, anche durante l’inverno, per seguire il loro opprimente tutoraggio.

Anni dopo, l’attrice Silvana Mangano, che era stata scelta per interpretare la madre del bellissimo Tadzio in Morte a Venezia (1971), avrebbe ricordato come Visconti continuava a testare la sua capacità di maneggiare il velo del suo costume per vedere se poteva indossarlo con la stessa eleganza di sua madre.

A tutto questo, aggiungi le aspettative asfissianti dell’alta società. Il desiderio di distinguersi, essere convalidato o almeno notato, dev’essere stato travolgente. Non c’è da meravigliarsi che fosse attratto dallo sfarzo chiassoso. E per tutte queste ragioni e altre ancora, Visconti si distingueva davvero.

Photograph from the principal cinematography of the film Death in Venice. Here Silvana Mangano (face not visible), Björn Andrésen, Luchino Visconti and Dirk Bogarde.