I diamanti erano di sicuro i migliori amici delle donne del Rinascimento. A differenza di noi donne moderne, che ci limitiamo a mettere i gioielli alle orecchie, al collo, al polso e alle dita – che noia! – le ricche donne del XV e XVI secolo ne erano letteralmente ricoperte. Perle cucite nelle acconciature cascavano giù dalle trecce. Granati e opali stringevano la vita sotto forma di corsetti. Collane di rubini, ametiste, zaffiri, smeraldi erano indossate a strati su strati. Qualsiasi cosa potesse essere ingioiellata, lo era.

Questo era particolarmente vero a Firenze, sotto il regno del Granducato di Toscana. Durante il Rinascimento, il design dei gioielli raggiunse un livello di espressione paragonabile a quello delle arti figurative (cosa che non si vedeva dai tempi del periodo ellenistico), senza alcuna divisione percepibile tra le due forme d’arte. Quasi tutti i grandi artisti del Rinascimento, a un certo punto della loro carriera, hanno lavorato o fatto apprendistato in botteghe di oreficeria dove i signori della città facevano fare i medaglioni per i loro cappelli e le signore incastonavano pezzi dei loro guardaroba con ogni tipo di gioiello scintillante – tra questi Brunelleschi, Botticelli e Lorenzo Ghiberti. Si dice che persino Michelangelo abbia studiato i gioielli dei suoi benefattori, i Medici, traendone ispirazione per i suoi dipinti.

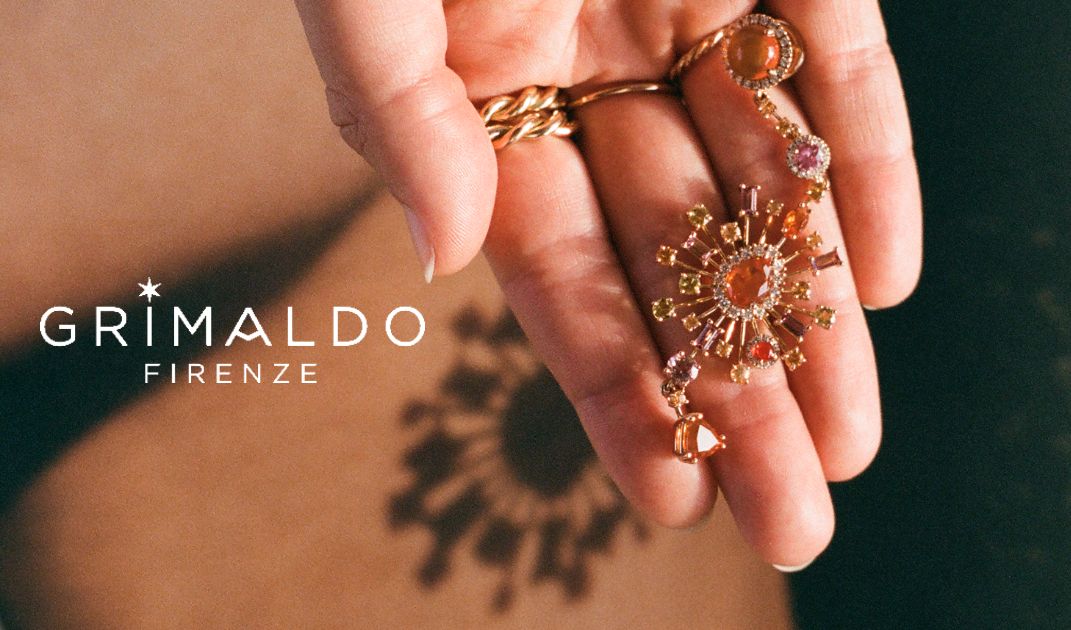

“La cosa interessante di quel particolare periodo è che non si trattava solo di collezionare gemme di grande valore – che è sempre stato il nucleo del design dei gioielli – ma che [jewelers] hanno iniziato a lavorare sulle combinazioni”, dice Elisa Casini, la designer di gioielli dietro Grimaldo di Firenze, il cui lavoro è molto ispirato alle collezioni rinascimentali.

Il pendente era il massimo esempio della creatività e dell’abilità tecnica dei gioiellieri-artisti del Rinascimento. Inizialmente, questi pendenti presentavano medaglioni decorativi contenenti cammei, una gemma o conchiglia incisa con motivi classici come figure mitologiche o religiose – non solo decorativi ma dichiarazioni di sofisticatezza intellettuale e culturale. Con il tempo, i pendenti furono impreziositi con oro multicolore, smalto e gemme, evolvendo in elaborati pezzi traforati che raffiguravano un’ampia gamma di soggetti – animali, tritoni, sirene, navi, mostri marini, ecc. – spesso usando la forma irregolare delle perle barocche per formare corpi o torsi in composizioni fantasiose. Oltre ai pendenti, gli anelli guadagnarono ampia popolarità in questo periodo, molti con castone apribile per contenere piccole reliquie o, come suggerisce la leggenda, persino veleno. A causa della raffinata lavorazione di collane, anelli e spille, il valore artistico di questi pezzi superava di gran lunga il valore dei materiali usati per crearli.

Come spesso accadeva a quei tempi, la regalità diventava competitiva, con le corti d’Inghilterra, Francia, Spagna, il Ducato di Borgogna e il Ducato di Toscana che si impegnavano in sontuose gare per superarsi a vicenda con le loro esibizioni di oro, gemme e perle; la nobiltà e gli altri membri facoltosi della società seguivano l’esempio. “I gioielli non erano usati solo come indicatore di status, ma per adornare la persona attraverso il design”, spiega Casini, sottolineando che la portabilità era di grande importanza per i membri di queste corti. “Le composizioni erano progettate per coprire grandi parti del corpo – cinture, corone, grandi collane simili a choker, acconciature con perle e pietre preziose, persino ricamate sui vestiti, come i corsetti. Un gioiello poteva essere qualcosa che andava ben oltre le gemme stesse.”

Il vincitore di queste “competizioni” era quasi sempre il Ducato di Toscana. Firenze era la culla del Rinascimento, dopotutto, grazie in gran parte alla famiglia regnante dei Medici. Avendo ottenuto inizialmente la loro ricchezza dal settore bancario, i Medici furono, per un periodo, la famiglia più ricca del mondo – aggiustando per l’inflazione, il loro patrimonio netto sarebbe di circa 117 miliardi di euro (129 miliardi di dollari) – ed erano felici di spendere i loro soldi. “I Medici non erano solo una famiglia ricca, ma una che investiva così tanto nell’arte e nell’artigianato, qualcosa che è splendidamente rappresentato in tutta la loro storia”, dice Casini. “I ritratti lo mostrano e [display] quanto a lungo è durata questa eredità.” Una rapida ricerca online di Caterina de’ Medici è sufficiente per vedere quanto fosse adornata.

Caterina De Medici

I Medici, in effetti, furono una volta proprietari del diamante più prezioso che sia mai esistito: il leggendario Diamante Fiorentino dalla forma irregolare. Un diamante giallo di circa 137 carati, il Diamante Fiorentino era famoso per la sua sfumatura giallo-verde pallido e il suo elaborato taglio a doppia rosa. Originario dell’India, si crede sia passato per le mani di diversi sovrani europei, inclusa la famiglia Medici, che lo esponeva in bella mostra come parte della loro collezione regale. Dopo la caduta dell’Impero Austro-Ungarico, il diamante fu portato in Svizzera, ma scomparve misteriosamente all’inizio del XX secolo; la sua ubicazione rimane sconosciuta ancora oggi. Un peccato – anche se un sacco di gioielli della famiglia sono sopravvissuti per raccontare la storia e si possono trovare nei musei (a Firenze, Casini consiglia di dare un’occhiata a La Specola, una mostra di minerali che è stata una delle prime ad aprire al pubblico, e alla collezione di gioielli di Palazzo Pitti, l’ex residenza dei Medici).

Quello che è sopravvissuto è anche la tradizione della gioielleria nella città rinascimentale – e non stiamo parlando di Ponte Vecchio. Ci sono ancora un sacco di piccoli laboratori a conduzione familiare come Grimaldo che seguono le orme dei loro antenati fiorentini con design innovativi e combinazioni originali. “Al giorno d’oggi, l’approccio tradizionale per creare qualcosa di prezioso prevede di mettere una grossa pietra di alto valore al centro. Personalmente, adoro lavorare con composizioni intricate di pietre preziose”, dice Casini. E, in omaggio alla città che la ispira di più, a volte nasconde un giglio fiorentino tra le ametiste pendenti di orecchini chandelier o i granati di un anello Baronesse.