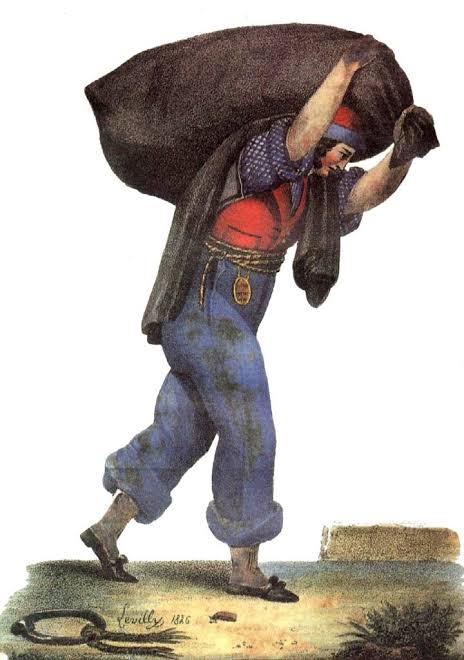

La prossima volta che passate davanti a una statua del generale italiano Giuseppe Garibaldi – e ce ne sono molte – soffermatevi su questa illustre icona: ha prestato il suo nome a una camicia di lana rossa, predecessore della blusa, e a un tipo di barba, ma guardate oltre, verso la sua parte inferiore, e potreste scoprire che in realtà indossa dei jeans. Jeans? Nel 1800? Scandaloso. La storia ci dice che il Comandante Garibaldi ha preso il largo indossando un paio di pantaloni realizzati con lo stesso tipo di tessuto di cotone blu che probabilmente state indossando voi in questo momento, un tessuto che fa parte di un patrimonio secolare appartenente al capoluogo ligure. I pantaloni di Garibaldi, i vostri pantaloni, l’indumento più indossato al mondo, sono profondamente intessuti nel tessuto culturale e creativo di Genova.

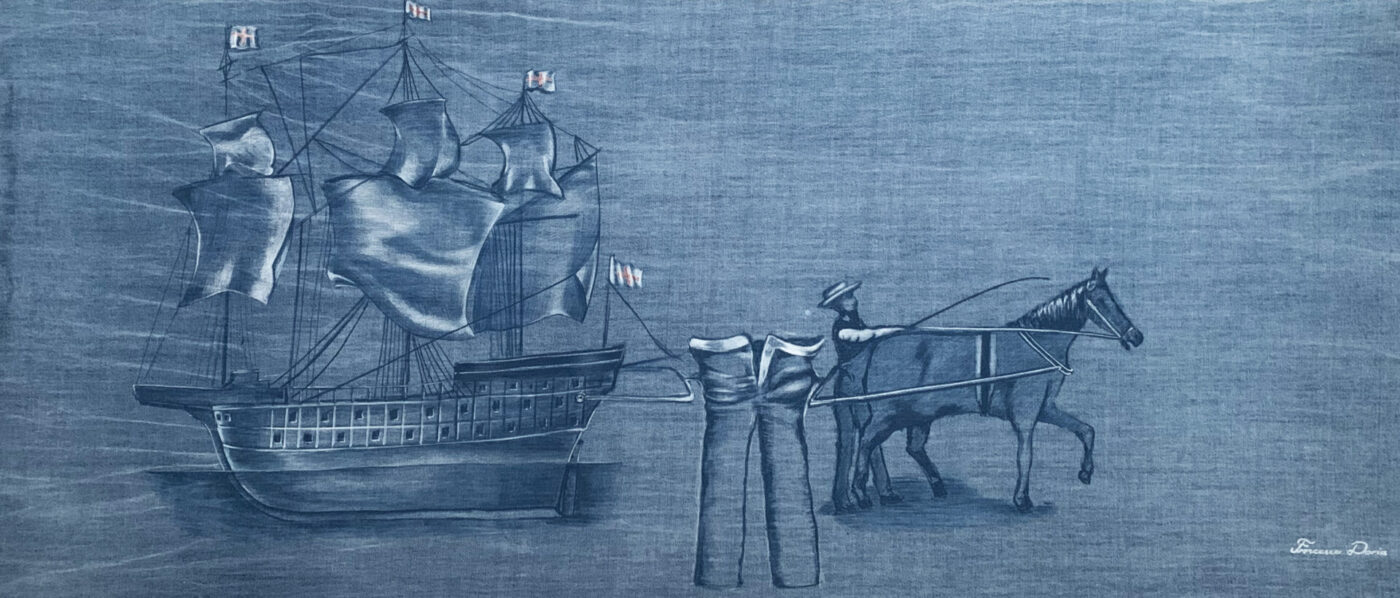

A dire il vero, Genova detiene il tessuto almeno dal XVI secolo. I jeans hanno avuto origine nella vivace città portuale (che un tempo era il porto commerciale più ricco del mondo), dove per la prima volta è stata prodotta una robusta tela di cotone, tinta con pigmento blu indaco e utilizzata da costruttori navali, mercanti e marinai come materiale economico, robusto e durevole. Questo significa che le vele delle navi erano fatte di “jeans”, le coperture protettive per le merci preziose erano fatte di “jeans” e, si scoprì rapidamente, i “jeans” potevano essere usati per fare eleganti tipi di pantaloni da lavoro in grado di sopportare l’usura di un’onesta giornata di lavoro. Passeggiando oggi lungo il Porto Antico di Genova, si vedono jeans in ogni modo: strappati, sbiaditi, risvoltati, borchiati, tagliati… accidentalmente macchiati con un certo pesto verde di basilico. Ma allora i jeans erano solo jeans, senza etichette sul retro delle tasche, fronzoli o altri ornamenti. Le prime paia di jeans indossate a Genova e in tutta la Liguria rappresentano un’antica eredità italiana di produzione e utilità mista a geografia, un’eredità che trascende (di gran lunga) il regno della moda.

Ecco perché jeans significa Genova… letteralmente. Molti di noi oggi usano i termini “denim” e “jeans” in modo intercambiabile, ma chiariamo le cose: “jeans” si riferisce al robusto tessuto in twill di cotone prodotto per la prima volta a Janne (l’antica parola francese per Genova), che alla fine è stato esportato in Inghilterra e in America, facendosi strada anche in Liguria e nel resto d’Italia. Il termine “denim” deriva da “de Nîmes” (che significa “di Nîmes”, una città del sud della Francia), dove un tessuto simile e resistente veniva tessuto con lana e cotone alla fine del XVII secolo. A detta di molti, questo denim francese non era blu. Quello di Genova, invece, aveva una tonalità di blu immediatamente riconoscibile grazie a uno specifico pigmento indaco (Indigofera Tinctoria). Così il tessuto fu esportato con il nome francese di “bleu de Gênes”, da cui deriva il nostro amato “blue jeans”. Tranquilli, nessuno vi arresterà se chiedete di comprare del “denim” a Genova oggi (anche se si potrebbe rispondere con la schiettezza che contraddistingue la popolazione). Ma tenete presente il significato storico, culturale e linguistico del blue jeans: un nome di origine francese, per un’invenzione genovese, che un giorno sarebbe diventato l’indumento più indossato e più amato in tutto il mondo.

Ma facciamo qualche passo indietro, ancora prima dei nostri amici Garibaldi e dei marinai e mercanti genovesi vestiti di jeans. Nel suo libro “La storia del jeans. Dalle origini ai leggendari Blue-Jeans”, Monica Bruzzone, celebre studiosa e autrice, scrive dei Telli della Passione, precursori artistici medievali dei jeans: “i più antichi e illustri antenati dei jeans… una serie davvero unica di 14 teli di fustagno tinti di blu indaco misto a biacca, raffiguranti le storie della Passione di Cristo”. Attualmente appesi nella penombra del Museo Diocesano di Genova, questi panni della Passione (il primo ciclo, datato tra il 1538 e il 1540, fu realizzato dal pittore tardo-rinascimentale Teramo Piaggio) sono una preziosa testimonianza del fatto che il jeans è stato a lungo una “tela” creativa insita nell’identità della città. Vivere da vicino queste opere è un po’ come una surreale collisione di tempi storico-sociali: lunghezze di jeans tinte con intricate scene del tradimento, della flagellazione e della sepoltura di Cristo. Sono ovviamente antichi, ma anche stranamente moderni, data la loro seducente consistenza e lucentezza superficiale.

Fashion icon and jean wearer Garibaldi

Bruzzone e altri studiosi del jeans, tra cui Clelia Firpo e Marzia Cataldi Gallo, hanno ampiamente documentato la storia del blue jeans a Genova, in Liguria e ben oltre, notando altre prime testimonianze dell’evoluzione del tessuto in “abbigliamento popolare”, come le statue di presepe del XVIII secolo e le illustrazioni ad acquerello della fine del XIX secolo dell’artista Alessio Pittaluga, che ritraggono il popolo ligure vestito con costumi popolari fatti, come avete capito, di blue jeans. Anche personaggi del calibro di Giuseppe Garibaldi, come già accennato, si sono abituati molto presto, optando per pantaloni di jeans blu quando partì per una grande spedizione da Genova nel 1860 indossando ciò che Bruzzone descrisse come “…quelli che potrebbero essere stati i più antichi jeans del mondo”. In quello stesso anno, apparve anche sul balcone di Palazzo Doria d’Angri a Napoli per annunciare l’annessione del Regno delle Due Sicilie all’Italia. Cosa indossava? Pantaloni larghi e una cravatta di jeans. Se il Comandante Garibaldi e compagnia scoprissero che alcuni di voi oggi sborsano fino a 300 euro per un solo paio di blue jeans, solleverebbero senza dubbio le sopracciglia.

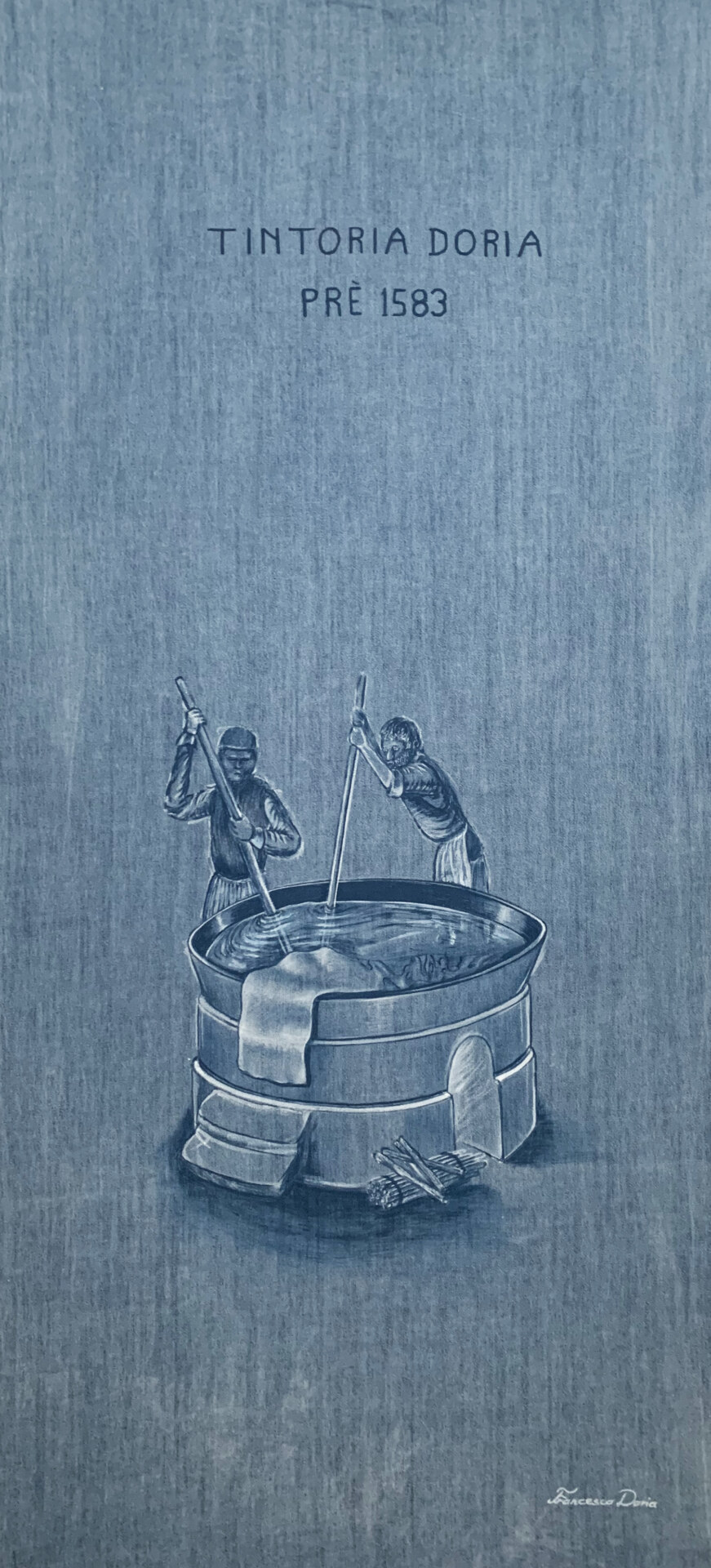

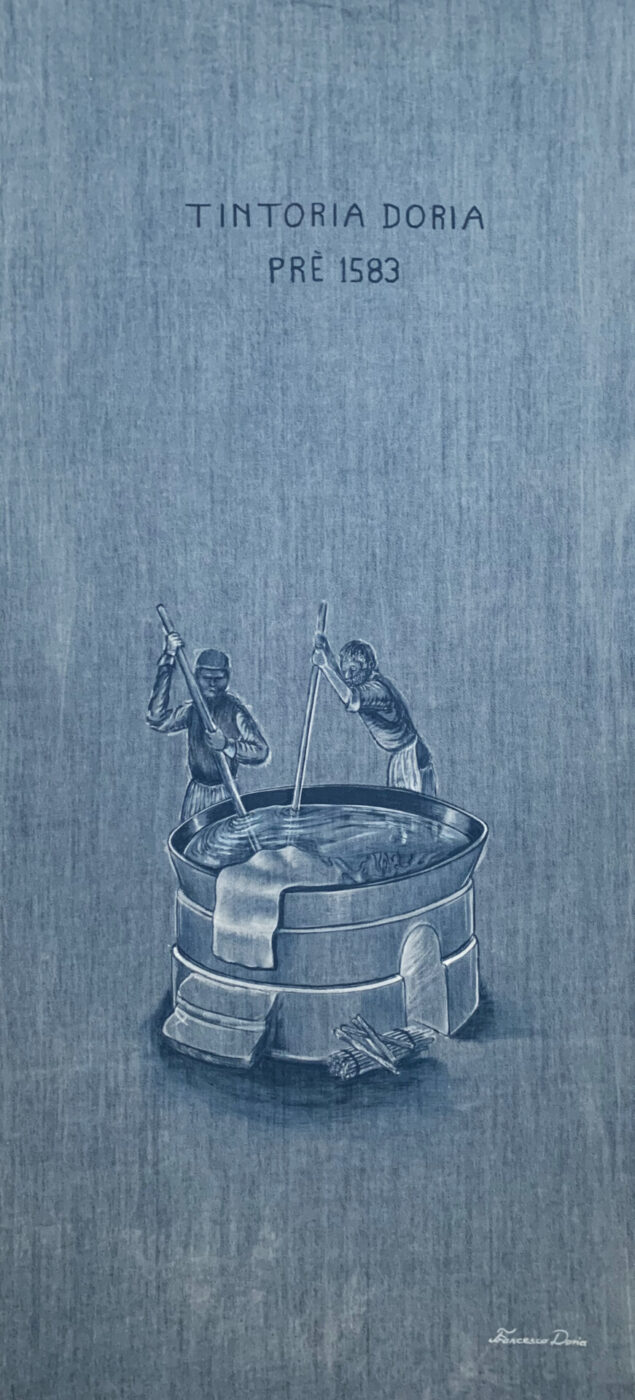

Proprio quando penso di aver capito e scoperto tutto sui jeans, dopo un produttivo viaggio di ricerca nella città dove tutto è cominciato, incontro per caso un signore e artista genovese a Milano di nome Francesco Doria Lamba; sì, Doria, come il già citato Palazzo Doria d’Angri. Si dà il caso che sia un discendente dell’influente famiglia genovese dei Doria, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della Repubblica di Genova (e non solo) dal XII al XVI secolo. Doria Lamba ha il blue jeans nelle vene: il suo antenato, Brancaleone Doria, fu uno dei primi a importare il pigmento blu indaco a Genova dall’Oriente alla fine del 1400. Questo legame storico personale con i jeans ha ispirato Doria Lamba non solo a esplorare il tessuto come base della sua pratica artistica, ma anche a reinterpretare aspetti chiave di questa narrazione ancestrale dei jeans in forma visiva. È quindi il portavoce dei jeans per eccellenza, con l’obiettivo di diffondere una consapevolezza globale sulle origini del tessuto nella sua città natale.

“Tutti nel mondo conoscono i jeans, ma non tutti conoscono Genova”, mi dice Doria Lamba. Riflettendo sul significato dei blue jeans da una moltitudine di intriganti prospettive sociali, creative e culturali, continua: “La cosa che l’indaco ha fatto, credo, è stata democratizzare l’idea di indumenti blu, specialmente nell’arte e nella cultura. Prima dell’indaco, il lapislazzulo era utilizzato nei dipinti di artisti come Giotto e, ogni volta che questo blu compariva, stava a indicare una figura regale o sacra. Quando le persone appartenenti alle classi lavoratrici hanno iniziato a indossare jeans tinti con il blu indaco, il colore è stato reso ‘accessibile’ a una più ampia varietà di classi sociali”.

Scavando negli archivi della famiglia Doria presso l’Archivio di Stato di Genova, l’artista ha trovato le ricevute commerciali dei suoi antenati, che furono tra i primi produttori genovesi di blue jeans, dopo che Brancaleone importò il pigmento indaco.

“La storia non è scritta dai commercianti, ma queste ricevute sono la prova che la produzione di jeans ha sicuramente le sue origini a Genova”, afferma l’artista.

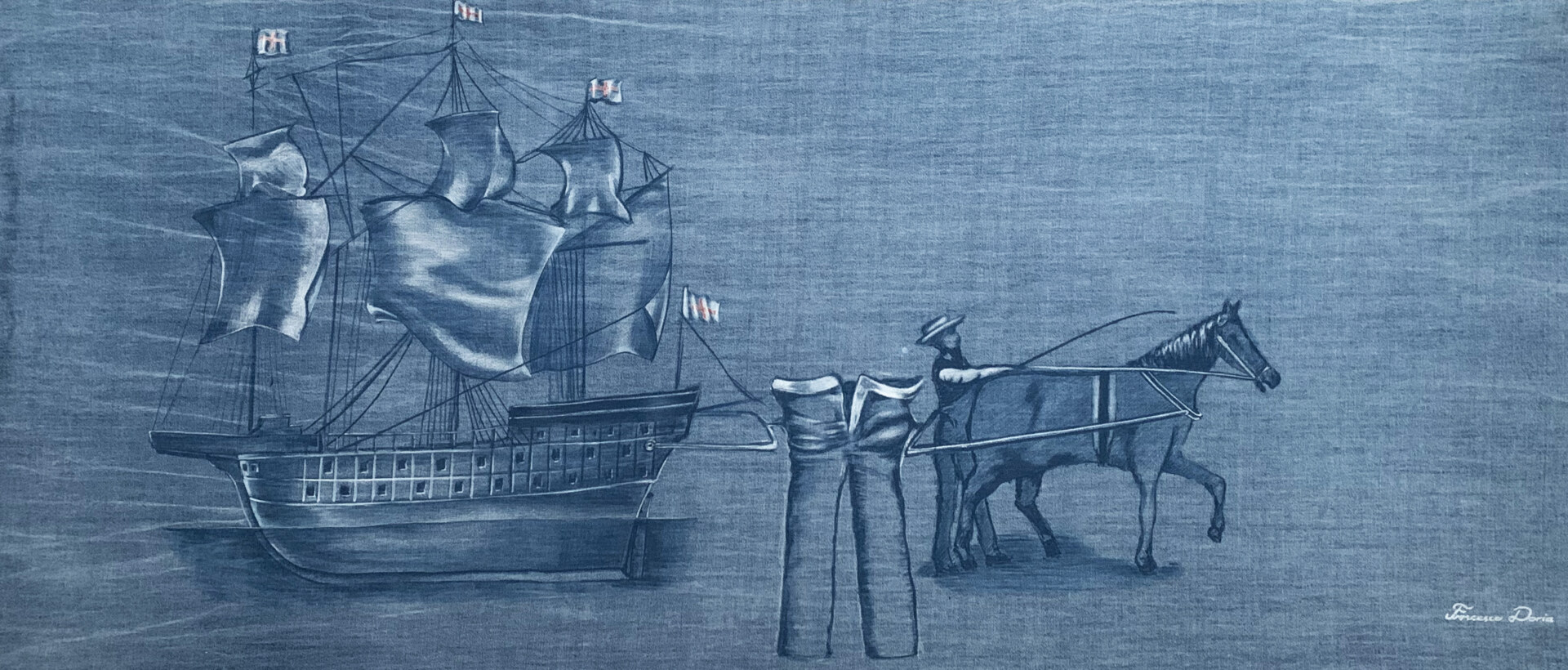

Eleganti ed emotive, le composizioni artistiche di Doria Lamba assomigliano a visioni contemporanee dei Telli della Passione Piaggio, utilizzando il tessuto di jeans come “tela” di base. Le sue opere sono un omaggio sia al significato storico dei jeans del suo luogo di nascita, sia alla loro duratura risonanza simbolica. Francesco Doria Lamba ha un’innata sensibilità per il tessuto e per la sua capacità di evocare verità e realtà sociali e culturali, e trovo che Francesco Doria Lamba sia l’incarnazione del racconto del jeans di Genova, che continua a evolversi nella generazione di oggi.

Art by Francesco Doria Lamba

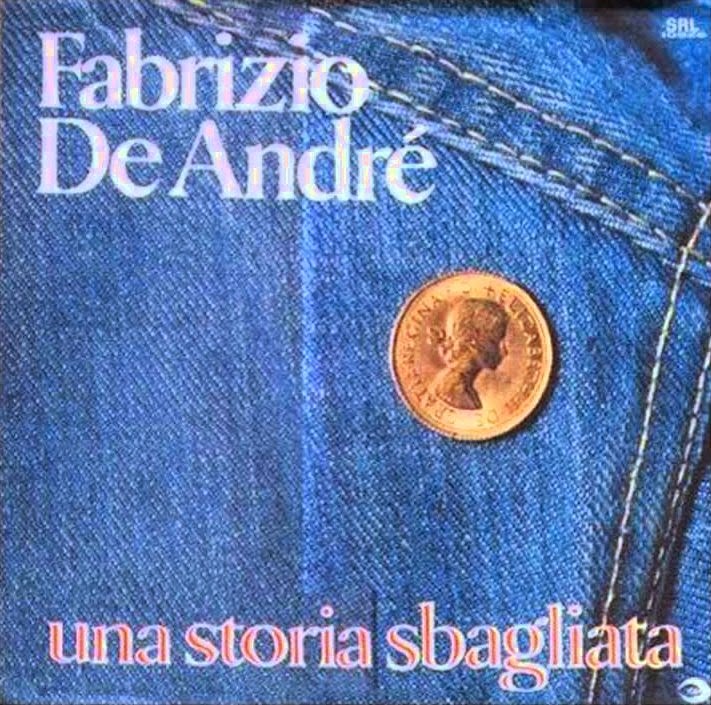

Allora la domanda è: quando si parla dell’eredità socio-culturale dei jeans oggi, perché l’America viene prima dell’Italia? Perché James Dean viene in mente prima di Fabrizio de André (il cantante genovese che nel 1980 pubblicò la copertina di un album che immortalava l’iconica cucitura di una giacca di blue jeans)? Perché i blue jeans non sono celebrati come uno dei più graziosi doni all’umanità mai usciti dalla regione ligure? Certo, Levi Strauss (e l’invenzione dei rivetti e delle tasche dei jeans), i cowboy, le riviste patinate e Hollywood hanno fatto sì che il successo commerciale e sociale dei jeans fosse, anche tuttora, attribuito all’America, nonostante la nascita di case di moda e produttori di jeans italiani come Candiani, Fiorucci e Diesel. Ma non è l’unica ragione. Il design, la produzione e l’industria locale dei jeans a Genova non si sono evoluti nel corso del XX secolo, un periodo cruciale durante il quale si è assistito a un boom in altri Paesi. In Italia, la produzione di jeans si è spostata in centri industriali come Milano, dove il tessuto è diventato un elemento essenziale per il commercio della macchina della moda. Per molto tempo, è stato possibile cercare a lungo a Genova (e in Liguria) tracce di un’industria locale del jeans, per poi finire in un museo civico. Fabbriche di jeans? Produttori di jeans? Marchi di jeans locali? Non si trovano.

Album cover from Genova local Fabrizio De André

Anche una passeggiata lungo la cosiddetta Via del Jeans di Genova – un’area dietro il Porto Antico che storicamente era un centro di commercio di jeans – ha offerto ben poche informazioni sulla presenza del famoso filo di indaco che un tempo attraversava la città. Il legame di Genova con i jeans è rimasto come qualcosa di prevalentemente storico, addirittura mistico. Fino a quando…

“Nel rivendicare il ruolo di Genova e dell’Italia nella creazione e nello sviluppo del jeans, la città ha deciso di diffondere la sua storia e la sua cultura per tornare a essere un polo commerciale…”, ha dichiarato Manuela Arata di GenovaJeans, un nuovo evento internazionale annuale che cerca di rigenerare l’industria del jeans locale della città attraverso una nuova generazione di artigiani e designer. Con nuovi laboratori e workshop di jeans, mostre basate sul jeans e altri progetti speciali in tutta la città, GenovaJeans è solo una di una serie di iniziative che la città sta portando avanti per rigenerare la sua storica industria. Ripristinando gradualmente parte del suo significato storico per la produzione di jeans a Genova, Via del Jeans è ora sede di laboratori e spazi dedicati dove artigiani e designer possono andare a produrre i loro prodotti. Genova e la Liguria guardano al futuro, a una nuova era in cui il bleu de Gênes sarà progettato e prodotto in modo sostenibile nella città e nella regione in cui tutto è iniziato secoli fa.

Genova si sta riappropriando dei suoi jeans: jeans come tela creativa, jeans come filo conduttore universale che ci unisce tutti, jeans con cui si può camminare tutto il giorno e ballare tutta la notte. Affidatevi ad Adriano Celentano per riassumere il tutto in un motivetto jive del 1960, Blue Jeans Rock. Blue Jeans: un’icona italiana… con un leggero twang americano.

“Blue jeans, blue jeans e rock’n’roll / C’è tanta gioventù con i blue jeans / Che balla il rock ‘n’ roll/ Yeah, yeah, yeah, yeah che balla il rock“.