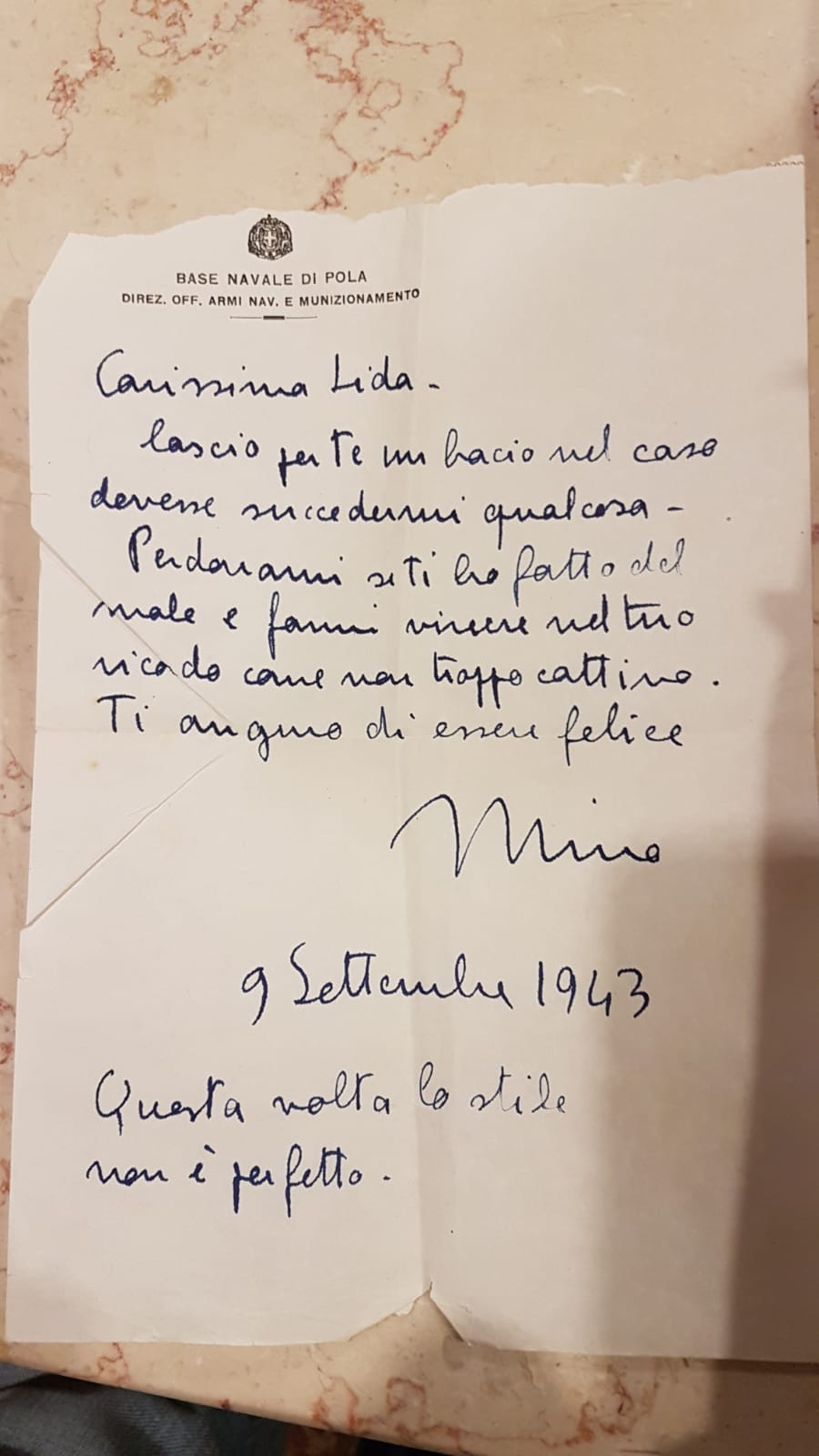

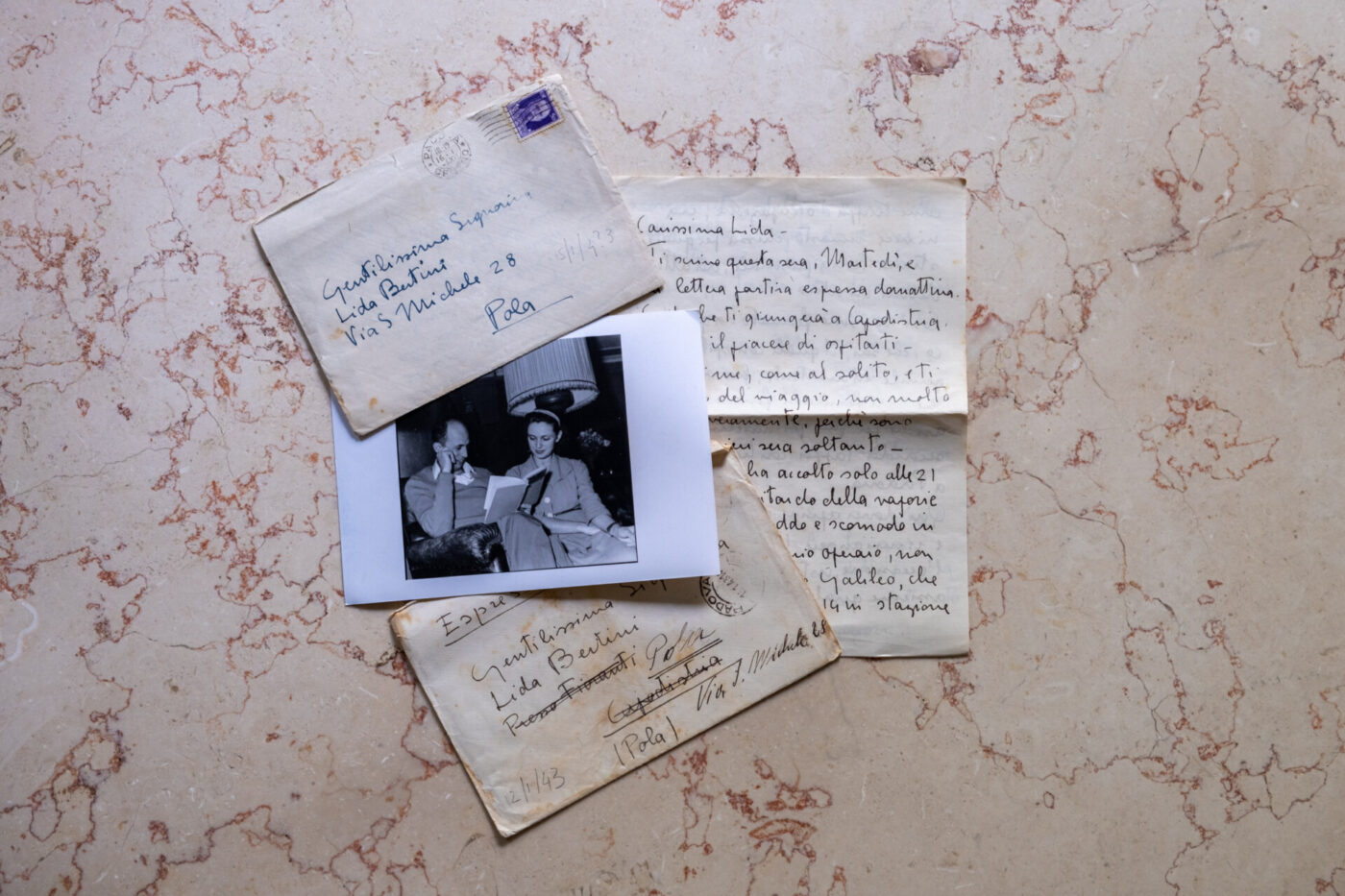

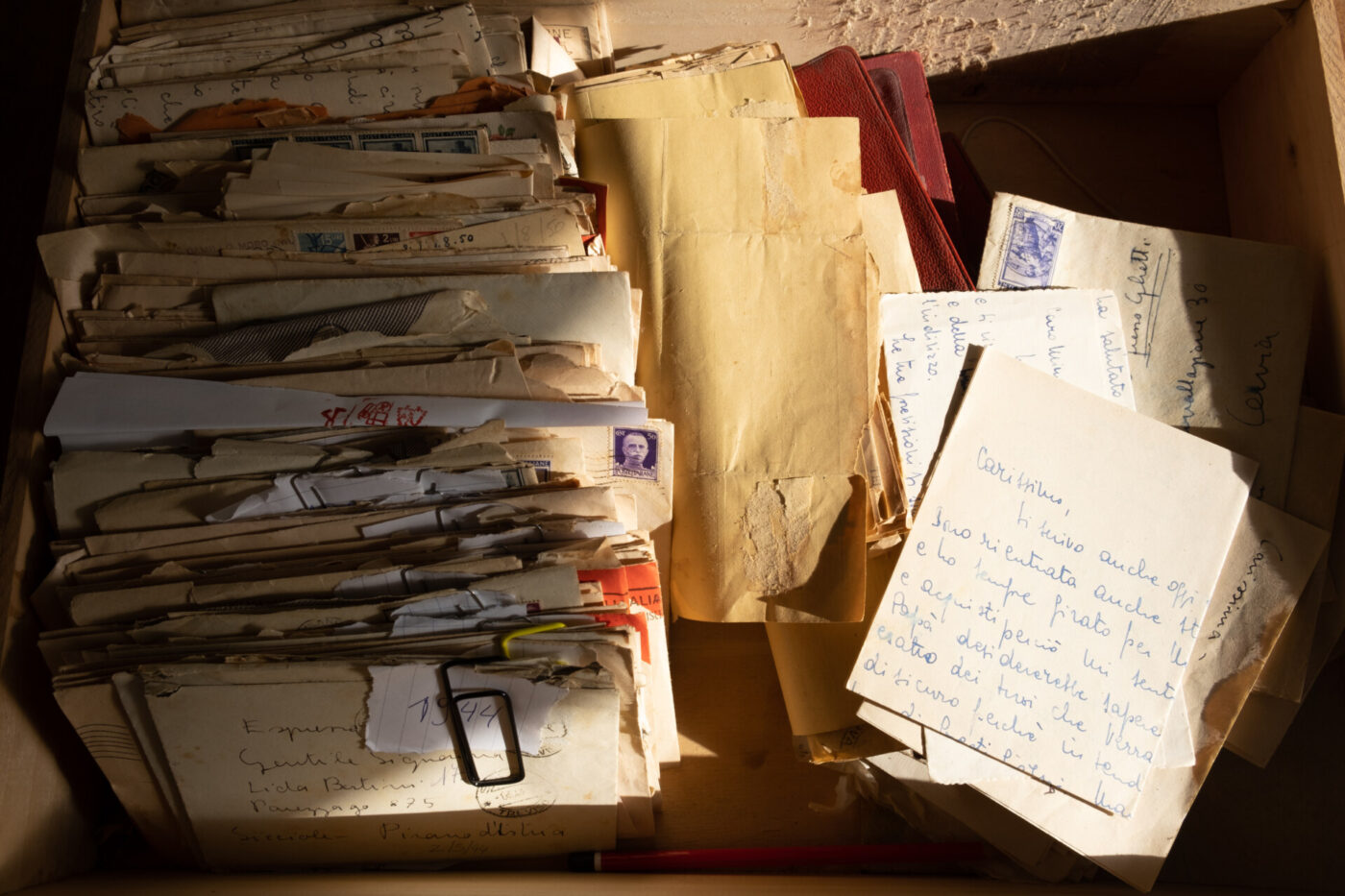

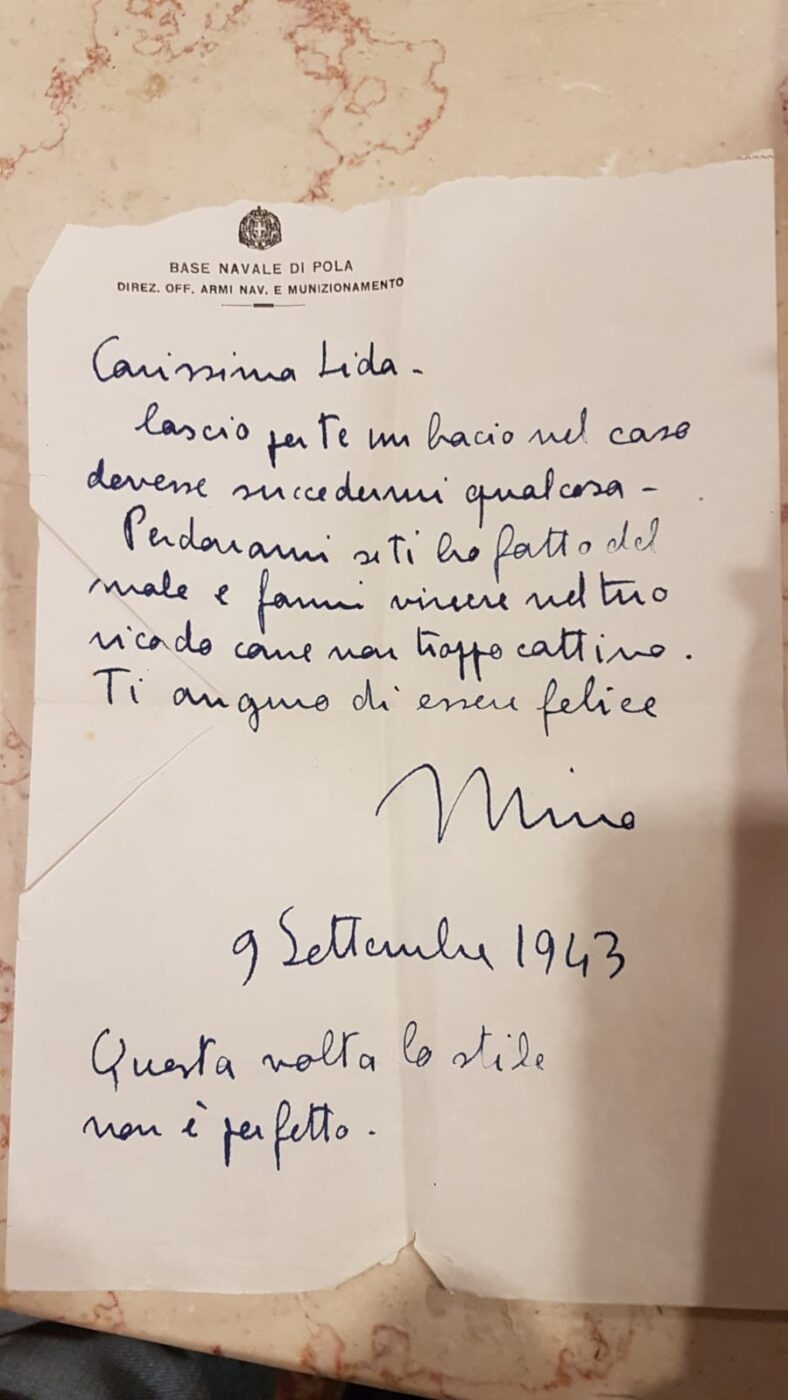

Poche parole scarabocchiate su un pezzo di carta, la cui intestazione recita “Base Navale di Pola”. Sono stati scritti di fretta, ma la calligrafia è precisa, onesta, sincera. Mio nonno scarabocchiò quelle frasi il 9 settembre 1943, subito dopo l’armistizio, mentre stava per essere deportato in Germania dai soldati nazisti. Pensò che sarebbero state le sue ultime parole a mia nonna, che allora era la sua fidanzata da pochi mesi; erano entrambi ventenni. Oggi, 70 anni dopo, la carta porta con sé il peso del tempo: è un po’ scolorita, è diventata gialla, ma le parole sono ancora vivide. Un promemoria fisico, conservato in una scatola a casa di mio padre, del fatto che le parole contano. Centinaia di parole, frasi, pagine aggrovigliate, messe insieme, diventano custodi di intere storie. Il biglietto di mio nonno è solo un pezzo della dolorosa storia dell’esodo dall’Istria, e la lingua è al centro di questa storia – sia come protagonista, come ricordo, sia come risultato del dolore, della lotta, della divisione e della rinascita.

Pola, dove mio nonno era di stanza nella Marina, è un’antica città nel mezzo dell’Istria, quella penisola sotto Trieste, stretta tra il Golfo di Trieste e il Golfo del Quarnero. La più grande penisola dell’Adriatico, l’Istria è oggi divisa e amministrata da tre diverse nazioni: Italia, Slovenia e Croazia, quest’ultima che copre l’89% dei 3.160 km2 della penisola. Visitatela una o mille volte e rimarrete ugualmente colpiti dai suoi colori: il rosso della terra, l’azzurro dell’acqua, il verde lussureggiante delle colline e il bianco leggero e intenso delle onnipresenti nuvole . L’odore, girando per le campagne, è quello degli ulivi e della terra secca. Gli ulivi, infatti, compaiono a centinaia dopo ogni curva, intervallati da vigneti; le strade procedono dolci e dolci verso il mare, seguendo il ritmo di colline e baie.

La prima comparsa della vita umana in Istria risale al Paleolitico inferiore. Poi, a partire dall’XI secolo a.C., l’Istria fu abitata dagli Histri, una tribù illirica preistorica da cui la penisola prese il nome: essi possono essere considerati la popolazione istriana originaria. Dopo una serie di guerre, tra il 178 e il 177 aC, subentrarono i Romani che fondarono il porto di Pietas Iulia; oggi Pola. Ma per quasi seicento anni, dal 1374 al 1918, l’Istria rimase interamente sotto l’Italia. Ed è un patrimonio che è stato incorporato nelle mura, nelle strade, nell’architettura delle città. Un’antica canzone popolare istriana recita “anche le pietre parlano italiano”. La lingua italiana è sepolta profondamente nel tessuto stesso dell’Istria.

Come la maggior parte delle terre di confine, l’Istria è un luogo in cui si sovrappongono patrimoni, lingue e culture. Le mura romane di Pola sono state testimoni di tutto, dal dominio degli italiani a quello degli austriaci, degli ungheresi, dei francesi e infine degli slavi. La sua posizione strategica, aperta verso il mare e al crocevia tra l’Europa occidentale e quella orientale, ne ha sempre fatto un punto di interesse. In seguito alle diverse invasioni e occupazioni, ma anche in virtù della propria natura di frontiera, la popolazione divenne una naturale mescolanza di italiani, germanici e slavi. Ed è stata proprio questa popolazione civile mista a subire maggiormente le conseguenze dei conflitti scoppiati nel corso del XX secolo. Ogni volta che le frontiere politiche cambiavano – con lo spostamento di una linea tracciata su una mappa – famiglie, nomi, lingue e potere si spostavano – lasciando dietro di sé il dolore degli esclusi. La storia di questa terra sembra quasi una storia fantasma, metà qui e metà là; è la storia di famiglie e di legami che sono andati perduti, una storia così dolorosa che per anni ci siamo rifiutati di raccontarla. Non è mai stato un argomento facile da discutere – anche per i miei nonni dopo decenni di vita in Italia, di sicurezza – e i miei genitori, zie e zii ignorano ancora molti dettagli della migrazione della nostra famiglia. Sembra che lo stesso valga per la società nel suo complesso. Ancora oggi, nonostante ogni anno migliaia di turisti provenienti dallo Stivale trascorrano in vacanza in Croazia, molti italiani non hanno nemmeno mai sentito parlare dell’esodo istriano.

Durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, l’Istria era una terra profondamente contesa tra Italia, Austria e quella che sarebbe diventata la Jugoslavia, e quando la Seconda Guerra Mondiale finì nel 1945, la regione fu testimone di un vuoto di potere e di disordini politici. I partigiani jugoslavi, guidati dal dittatore comunista Josip Broz Tito, presero il controllo dell’area, una transizione segnata da violenze e rappresaglie contro coloro che erano percepiti come collaboratori dei fascisti italiani o dei nazisti. Diventava pericoloso anche solo essere italiani. Queste tensioni etniche e vendette politiche culminarono negli orribili massacri delle Foibe. Le foibe, doline naturali trovate nella regione, divennero luoghi dove migliaia di persone, principalmente italiani e alcuni croati, furono uccise e i loro corpi furono smaltiti. Alcuni furono addirittura gettati vivi. Le famiglie furono separate le une dalle altre e circa 300.000 italiani fuggirono nell’Italia continentale negli anni ’40 e ’50. Mia nonna era tra questi.

Nel 1945 lasciò con tutta la sua famiglia la colorata cittadina di Dignano, in Istria, dove era nata e cresciuta. Dapprima si sono nascosti nella parte settentrionale della penisola, intrufolandosi tra una casa improvvisata e l’altra, prima di decidere finalmente di lasciare il mondo che era sempre stato il loro. La mia famiglia salì su una barca e si diresse verso la terraferma. Mio zio Nevio, che allora era solo un ragazzino, ricorda la paura, ma anche la fatica che hanno fatto per stare insieme, per tirarsi su il morale a vicenda. L’Istria venne annessa alla Jugoslavia nel 1954.

Altri decisero di restare, ma in entrambi i casi la lingua divenne un potente strumento di discriminazione. Gli italiani istriani fuggiti scelsero quella che sembrava l’opzione più ovvia: quella che, in un certo senso, sembrava più casa. Un posto che pensavano sarebbe stato un porto sicuro. Non è sempre stato così. In Italia erano circondati da persone che parlavano la loro stessa lingua, eppure venivano trattati come stranieri nel loro stesso paese. Anche gli accenti contano, come scoprirono presto. Venivano ghettizzati insulti, come ricorda il mio pronipote Nevio, puntati e fissati come se venissero da qualche altro pianeta. Le famiglie che si erano mescolate con le popolazioni slave ne portavano la prova nei cognomi, e i pregiudizi che subivano erano ancora peggiori.

Dall’altra parte del mare, in Istria, la lingua divenne la base per una violenta repressione culturale; come spesso fa il potere, il nuovo regime iniziò con la linguistica. Strade, paesi, città, laghi, montagne furono privati dei loro nomi italiani e furono dati nuovi nomi slavi. Fu così che, da un giorno all’altro, Cittanova divenne Novigrad, Rovigno (originariamente dal latino Rubinum) divenne Rovinj, Fiume divenne Rijeka, Capodistria Koper, Zara Zadar, e così via. Per anni nel dopoguerra era comune vedere negli spazi pubblici, nei bar e nei negozi cartelli che vietavano di parlare italiano. (I regimi sono spesso lo specchio dei loro opposti: anni prima, i fascisti avevano fatto lo stesso, vietando che le lingue slave fossero parlate in pubblico, e alcuni sostengono, ad esempio, che i massacri delle Foibe fossero una risposta a questa oppressione fascista.) uno strumento per la meravigliosa creazione di nuovi mondi inventati, o uno strumento di distruzione totale.

Le parole dei miei nonni viaggiavano attraverso la stessa terra, lo stesso mare, gli stessi, vaghi confini, più o meno nello stesso periodo; le loro lettere si scambiavano avanti e indietro da Pola e Mommiano, Padova e Trieste, Buje e Dignano. Lui della terraferma italiana, lei dell’Istria; si sono incontrati a Pola quando lui era nell’esercito e lei era al liceo, prima di scappare. Parlavano la stessa lingua, in un’infinità di modi che scoprirono mano e si innamorarono. Le parole nelle loro lettere sono parole di paura, speranza, fiducia, tristezza, cura e amore: emozioni universali che trascendono qualsiasi cosa scritta. Il loro significato non è andato perduto, nemmeno per mano della censura, i cui segni, lasciati dalle autorità, sono ancora sulle buste.

Capisco l’indecisione e il dolore che si prova nel dover lasciare le proprie terre natali, e le condizioni particolari aumentano la paura, scriveva lui nel 1944, d’altra parte bisogna pensare che anche qualche giorno di ritardo, vista la instabilità, può costare molto. Ti auguro in ogni caso che le stelle ti siano sempre favorevoli.

Quelle parole finirono per costruire un ponte. Tra loro e i loro mondi. Colmare le lacune create dalla guerra. Dopo anni, finirono per creare una famiglia insieme e insegnarono ai loro figli l’importanza di scegliere le parole giuste, o almeno così mi piace pensare.

Nel frattempo, poco a poco e con la caduta dell’Unione Sovietica nel 1991, i confini dell’Istria hanno cominciato ad aprirsi nuovamente e le persone hanno iniziato ad attraversarli sempre più facilmente. Lo scambio ricominciò e anche lo strappo linguistico cominciò a ricucirsi. È nata una convivenza. Quegli italiani che avevano deciso di restare aprirono scuole italiane per riabbracciare la loro eredità. Il serbo-croato ormai si sente comunemente per le strade di Trieste. È normale che le persone vivano da un lato del confine e lavorino dall’altro. Il risultato è una divertente miscela linguistica, con la maggior parte delle persone che scambiano liberamente tra una lingua e l’altra. Le parole sono occasionalmente ricoperte di risentimento reciproco, ma di solito sono caratterizzate da molta comprensione reciproca. Ironia e battute colmano le lacune. Ciò che conta è che ogni lingua ha trovato il suo posto ed è abbondantemente parlata da quasi tutte le comunità locali. Le persone hanno iniziato ad aprirsi, condividendo le loro somiglianze e differenze.

Quando sono tornata a luglio, ho scoperto che anche le feste di paese sono ora tradotte simultaneamente, con un ospite per ogni lingua, che scherza sulla loro storia comune, culturalmente intricata.

Anch’io sono una di quegli italiani che viaggiano in Istria – per vacanza, ma soprattutto per riconnettermi con parte della mia eredità. Tornando ad oggi, camminando per le stesse strade lastricate del paese dove è nata mia nonna, le stesse su cui deve aver camminato lei, mi ritrovo a canticchiare quella vecchia canzone – “anche le pietre parlano Italiano”.

Eppure credo che oggi le rocce dell’Istria parlino una lingua che non è solo italiana. È molto più complesso di così: i loro strati sono sovrapposti, proprio come la storia di questa terra. Il loro è anche il linguaggio della guerra, della separazione, ma anche, soprattutto, del ritorno alle radici, semplicemente scambiando parole tra gli esseri umani.