Le buone opere italiane mettono in scena passione, amore, dramma, tradimenti, vendetta e mistero da 400 anni. Spesso chiamata la forma d’arte suprema, l’opera italiana ha proprio tutto: un mix di musica, canto, letteratura, recitazione, danza, costumi e molto altro. TUTTO pieno di DRAMMA. Dai racconti mitologici alla storia egizia e dai bohémien parigini alla Sicilia del XIX secolo, raccontando storie di tumulti politici e passioni meravigliose (con colpi di scena scioccanti e cliffhanger all’ultimo minuto), l’opera ha attraversato secoli di storie con una costante: personaggi femminili incredibili. Seriamente, non pensare che Netflix abbia inventato qualcosa di nuovo: l’opera l’ha fatto prima e con molta più passione!

Storicamente, l’opera era una forma d’arte maschile: scritta da uomini per uomini e, all’inizio, cantata da uomini (anche se una delle primissime opere, Liberazione di Ruggiero dall’Isola di Alcina, fu scritta da Francesca Caccini a Firenze nel 1625). Tuttavia, l’opera è, in realtà, un affare da donne. Le eroine e le anti-eroine sono le vere protagoniste di questi drammi, recitando in queste storie con le loro personalità complesse ma indimenticabili. Queste signore memorabili – a volte vittime, a volte carnefici – con doveri più grandi della vita sono mosse da amori infiniti e conflitti interiori. Non sorprende che siano estremamente contemporanee nel modo in cui agiscono, pensano e si comportano. Giudicare l’arte in relazione al tempo in cui è stata prodotta è sempre una forma rispettosa di critica, ma detto questo, ti porterò in un mini-tour delle donne toste dell’opera italiana e dei tratti moderni nelle loro personalità complesse.

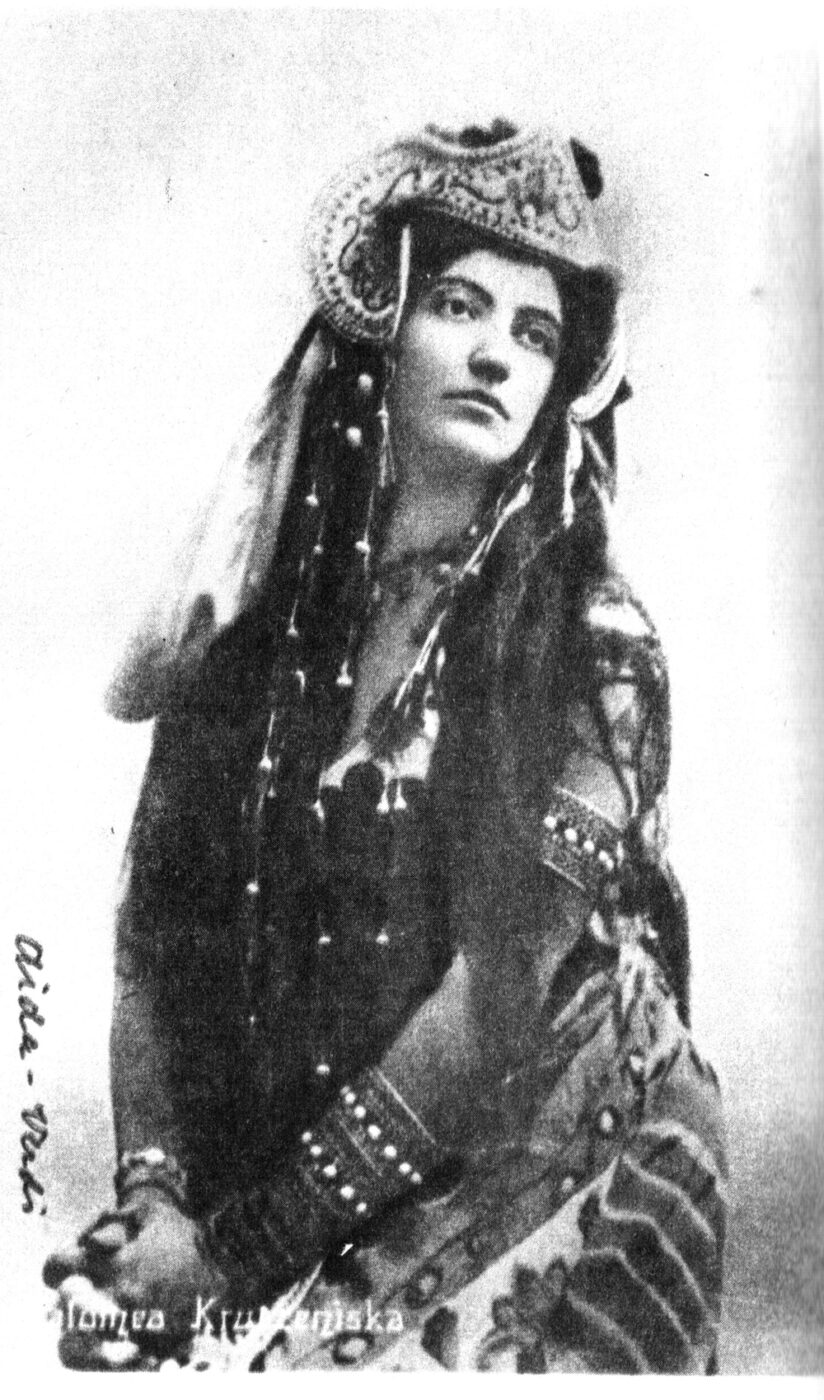

Solomiya Krushelnytska as Aida in opera by Giuseppe Verdi

Le eroine di Giuseppe Verdi (1813-1901) sono alcune delle donne operistiche più famose. I suoi personaggi femminili non sono damigelle in pericolo idealizzate, ma donne vere che vivono sul palco e nell’Italia del XIX secolo, specchiando metaforicamente le società del loro tempo. C’è Aida, una principessa etiope schiavizzata dagli egiziani, che è innamorata del generale nemico Radames e che è pronta a morire per il suo amore anche se significa tradire il suo popolo. Non sto scherzando quando dico che è una storia da piangere: roba da piangere del sabato sera con il gelato sul divano. Poi c’è Lady Macbeth, che porta la spietatezza a un altro livello. Vuole potere e posizione sociale, e fa tutto il possibile per raggiungere il suo status da sogno. Uccide, mente e manipola per diventare la donna più potente della sua società. Non scherzare con lei! Giovanna d’Arco è un’eroina tormentata e divisa tra amore e dovere; lotta nel suo rapporto con suo padre, si mette in discussione e riflette sul suo futuro. In Attila, un’opera particolarmente psicoanalitica, c’è Odabella, una donna determinata a vendicare suo padre e che è forte, resiliente e testarda. Rigoletto’s Gilda è innamorata del Duca di Mantova e rappresenta le condizioni delle donne in Italia nel XIX secolo.

Un altro importante ritrattista di donne era Giacomo Puccini (1858-1924), le cui donne sono agenti attive, pronte a commettere omicidi e lottare per ciò che credono sia meglio per loro. C’è Tosca, cantante e amante del pittore Mario Cavaradossi, che è così gelosa che non vuole che dipinga altre donne e che è pronta a commettere un omicidio per amore. Mimì in La Bohème è istintiva ma complessa, una donna che lotta per la sua indipendenza nella Parigi del XIX secolo. La Fanciulla del West è Minnie, che ha dei veri nervi saldi, possiede e gestisce il suo saloon come una donna indipendente che prende sempre in mano il suo destino. Gioca a poker, possiede una pistola e salva il suo ragazzo: che eroina alla moda nel 1850! Solo apparentemente sottomessa, La storia tragica e straziante di Cio-Cio San da Madama Butterfly è una metafora dello scontro tra cultura occidentale e orientale, oltre che un’indagine sul feticismo e l’idealizzazione dell’amore e della passione.

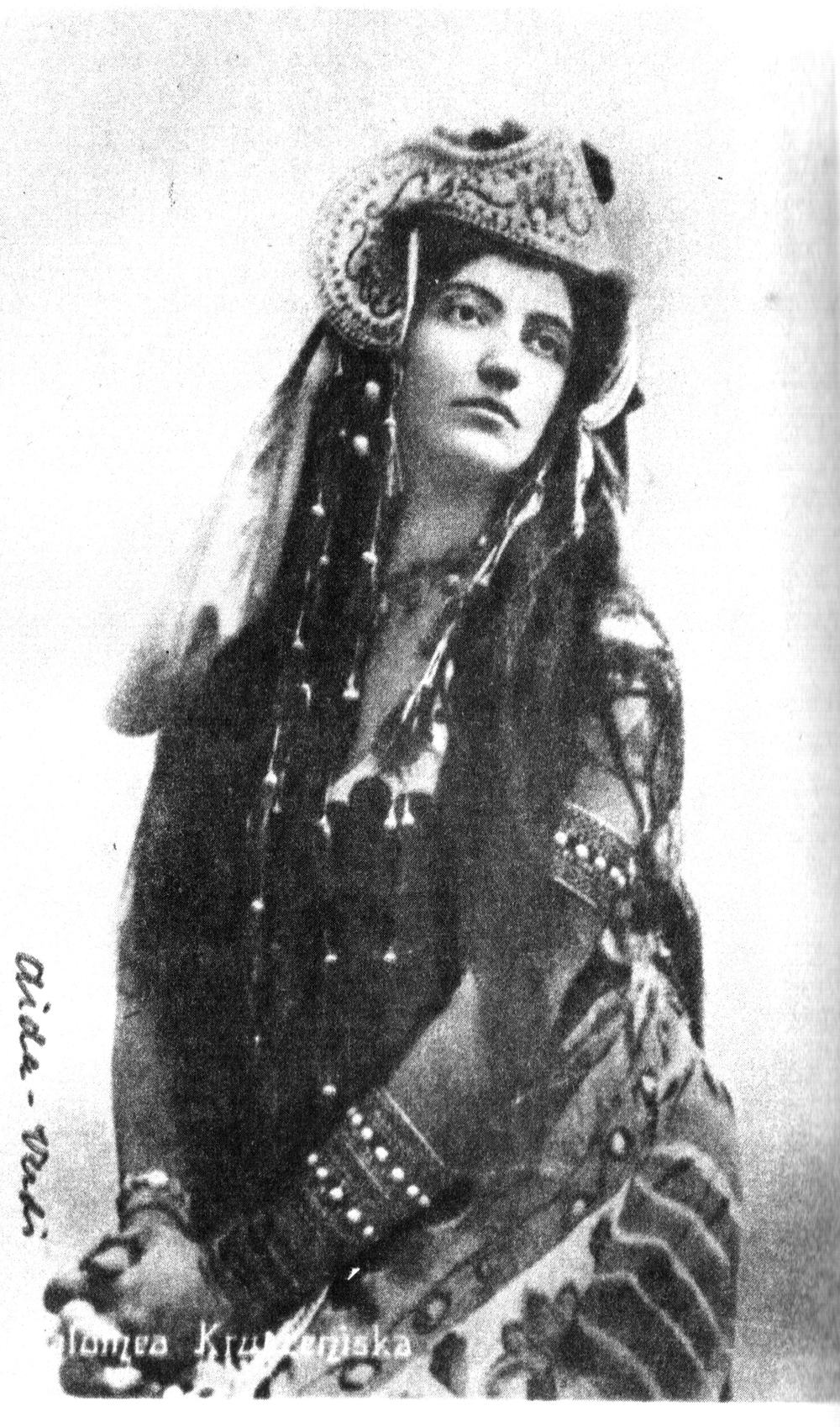

Jenny Lind as Norma

Forse l’opera quintessenziale dell’emancipazione femminile è Norma di Vincenzo Bellini (1801-1835). Norma, che guarda caso è la vergine sacerdotessa dei Druidi, scopre che il suo amante l’ha tradita con Adalgisa, la sua discepola. Invece di litigare tra loro, le due donne fanno squadra. Non ti rivelerò il finale oscuro di quest’opera, la cui aria Casta Diva è ancora una delle più famose mai scritte. (Potresti aver sentito parlare di Norma dal piatto siciliano pasta alla Norma. Alcuni credono che il nome derivi dal drammaturgo catanese Nino Martoglio, che esclamò “è buona come la Norma” la prima volta che assaggiò la pasta. Altri pensano che uno chef siciliano abbia creato la famosa ricetta per Bellini stesso.)

Gioacchino Rossini (1792-1868) ha scritto bellissime opere, alcune delle quali, come Il Barbiere di Siviglia e La Donna del Lago, sono considerate dei classici. Grazie a Rossini, abbiamo un altro elenco di donne fiere, tra cui Lisinga e la sua lotta per l’amore in Demetrio e Polibio. O Mathilde, che diventa una rivoluzionaria in Guglielmo Tell; in Matilde di Shabran, è decisa a sedurre un castellano misogino per ripristinare la giustizia. Il personaggio di Gaetano Donizetti (1797-1848) Lucia di Lammermoor uccide suo marito la notte delle nozze e poi perde la testa.

Alcuni credono che il modo in cui l’opera rappresenta le donne sia misogino poiché le eroine protagoniste, nella maggior parte delle storie, muoiono, vengono tradite o si suicidano. Tuttavia, ciò che trovo assolutamente moderno nella rappresentazione di questi personaggi è che le donne stesse sono allegorie di grandi ideali umani. Aida non è solo una principessa etiope: incarna e rappresenta la scelta di preferire la libertà a qualsiasi altra cosa. Tosca tiene uno specchio di fronte al potere onnicomprensivo dell’amore, ma anche al pericolo degli inganni. Norma è un’indagine sulla gelosia, il matricidio e l’amore materno. Le donne nell’opera italiana sono idee, comportamenti e sentimenti umani che rappresentano concetti universali. Lungi dall’essere agenti passivi, queste donne agiscono attivamente, incarnando concetti e manierismi umani. Ciò che l’opera ha fatto con le donne è qualcosa che i classici fanno da sempre: la caratterizzazione dei concetti. Questo è il motivo per cui gli uomini nelle opere sono spesso (sempre?) i cattivi – malvagi, senza scrupoli, quasi squilibrati. Rispecchiano e incarnano sentimenti e comportamenti umani spiacevoli e sono spesso ridicolizzati dagli autori delle opere che vogliono mostrare i nostri segreti più oscuri.

I compositori e gli autori di queste opere erano avanti ai loro tempi perché rappresentavano personaggi femminili ricchi di profondità psicologica. E sebbene le voci femminili possano essere silenziate alla fine, i loro soprani e contralti si sentono forte e chiaro durante gli atti precedenti. Queste donne lottano e soffrono, ma alla fine vivono le loro vite a modo loro.