Selvaggia, remota, incontaminata. Sono gli aggettivi che affiorano con puntualità quando si parla di Filicudi, una delle isole più piccole dell’arcipelago delle Eolie. Parole che, anziché descrivere, appiattiscono sotto il loro peso i più di 700 metri di quest’isola vulcanica al nord della Sicilia, fino a ridurla ad una cartolina plastificata. E poi, viene da chiedersi, chi chiamerebbe mai “selvaggia” la propria casa?

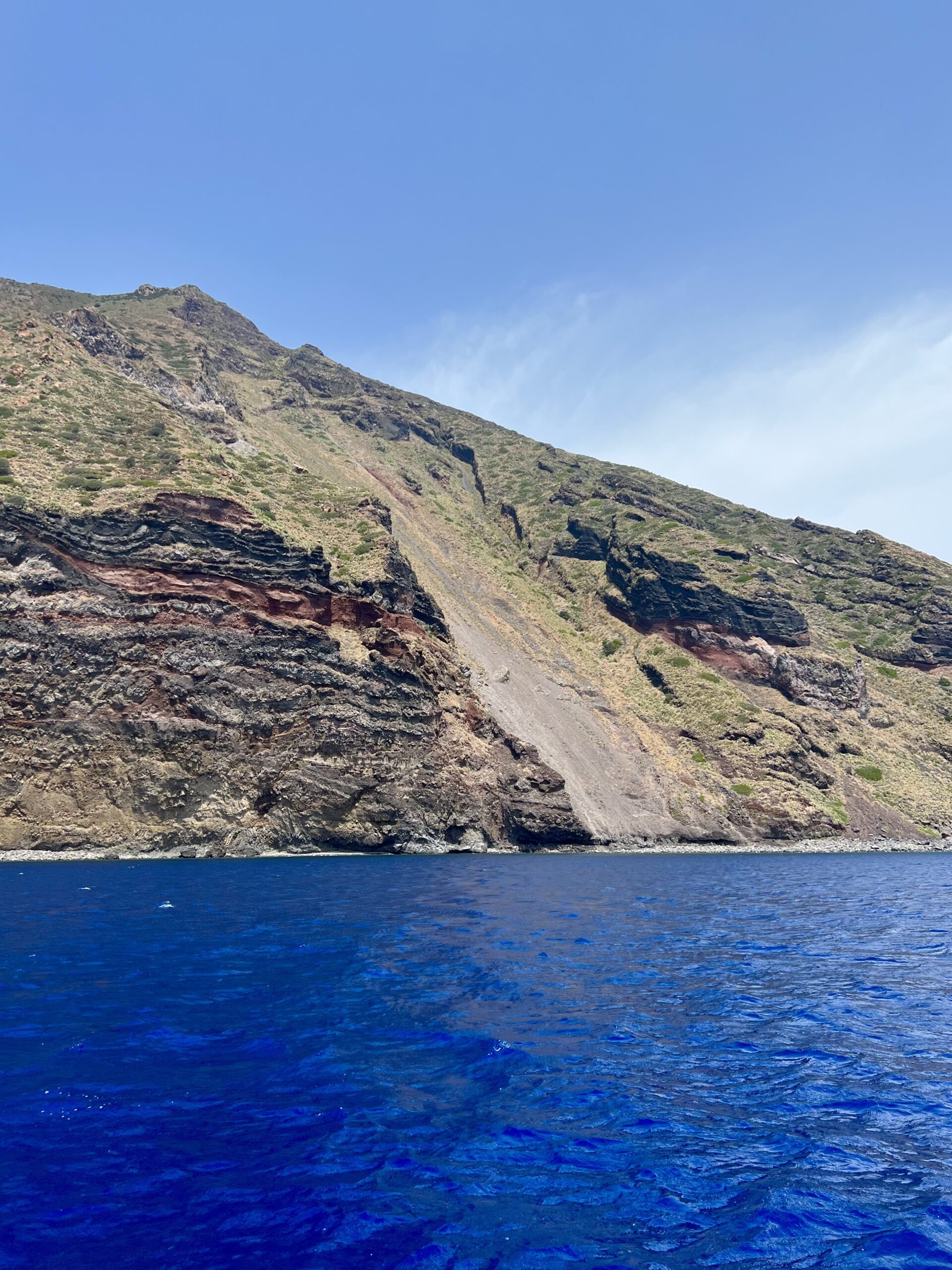

L’isola appuntita che vediamo oggi -la prima a emergere, seicentomila anni fa, dalle profondità del mar Tirreno- è la cima di un vulcano che affonda silenzioso per milleseicento metri, una profondità che raddoppia la sua altezza.

Un corpo sommerso, invisibile, che eppure regge tutto ciò che appare sopra. Così è anche la storia di Filicudi: la parte emersa la conosciamo –i tramonti, le vacanze, la bellezza- ma chi la nutre e la sostiene resta fuori campo. Spesso dietro le porte.

A bussare è stata Giusi Murabito.

Murabito, catanese trapiantata a Filicudi da dieci anni, è andata a trovare le donne dell’isola –alcune nate lì, altre arrivate per amore, per scelta o per necessità– chiedendo loro di condividere una ricetta.

Venti donne che l’hanno fatta entrare nelle loro cucine. Perché è il sapere femminile –quotidiano, mai celebrato– nelle cucine, a custodire l’identità dei luoghi più di ogni monumento o paesaggio. Un’identità che ci restituisce parole che hanno davvero segnato la sua storia: ingegno, emigrazione, resistenza.

C’è stato chi l’ha fatto con esitazione, chi con entusiasmo —e anche con un pizzico di competizione: “Hai assaggiato la pasta con le patate di lei? Allora devi provare quella con le fave che fa mia sorella!”—, altre ancora con la consapevolezza che quel sapere rischiava di restare chiuso tra le mura di casa. Come racconta una di loro “perché altrimenti sarà dimenticato”.

Murabito, però, ha ricevuto molto di più di una lista di ingredienti.

Ogni ricetta si è rivelata una cartografia emotiva capace di disegnare un’isola attraverso venti modi diversi di abitarla. Ogni piatto racchiude storie di vite che parlano di partenze e ritorni, di carestie e desideri, di solitudine e comunità, dove cucinare non è mai solo una faccenda domestica.

Entrambi —racconti e piatti— Murabito li ha raccolti nel libro La cucina delle donne. Storie e ricette di Filicudi. Il suo seme è nato durante le passeggiate e i trekking che Murabito guida sull’isolache Murabito guida sull’isola. Fu una viaggiatrice, Giulia Piepoli, colpita dal suo modo di raccontare il territorio, a dirle: “Perché non scrivi un libro?” Murabito sapeva di non volerlo scrivere da sola: “Questo libro è una forma di gratitudine verso le donne che mi hanno insegnato a stare sull’isola. Sono le mie maestre”, spiega.

Maria Mangano è stata la prima. “Quando ancora non vivevo qui definitivamente”, mi racconta Murabito, “tornavo in inverno e lei mi affittava una casetta. Mi ha insegnato le mulattiere, le verdure spontanee e poi cucinavamo.”

Le verdure e le erbe spontanee sono una delle più preziose ricchezze dell’isola. Si raccolgono d’inverno e si conservano per quando serviranno. Nella cucina filicudara hanno sempre avuto un posto d’onore. Nel libro, Angela Bartolone le salta in padella con pomodorini e patate. Lucia e Claudia Bonica invece preparano frittelle di finocchietto selvatico, che a Filicudi non manca mai. E poi ci sono le varietà meno conosciute, ma altrettanto presenti nei racconti delle donne dell’isola: la cardella, i rapuddi, le guide, i lazzini, che sanno riconoscere e utilizzare. “L’isola è generosa e la materia prima è di una bontà estrema”, mi spiega Murabito. Ma generosa non significa facile: “Qua cresce solo ciò che sa vivere senz’acqua”.

Tra gli ortaggi che meglio raccontano la cucina filicudara e le sue sfide, l’aglioporro è il più emblematico.

Cresce abbondante a Siccagni, una contrada impervia a picco sul mare. E raccoglierlo non è impresa da poco. Murabito e il suo compagno, il pescatore Antonello Bonica, arrivano in barca: lui si arrampica tra le rocce, riempie i sacchi e li lancia giù fino alla barca, dove lei aspetta per recuperarli. Poi li pulisce per giorni e li congela, per poter cucinare le frittelle di aglioporro per i suoi ospiti durante tutto l’anno e che preparerà per noi il giorno dopo.

È da questa conoscenza che nasce gran parte della cultura culinaria dell’isola: senza questo legame intimo con il territorio la cucina filicudara non potrebbe esistere.

Vivere a Filicudi significa anche saper conservare. Margherita Zingales sperimenta con conserve dolci e salate e perfeziona ossessivamente il gelo di limone. Entrando nella sua dispensa, si capisce subito: ogni ripiano trabocca di barattoli—marmellate, sottoli, liquori—testimoni di una passione che non conosce stagioni.

Catanese come Murabito, il legame di Zingales con Filicudi nasce da quando aveva sei mesi -la prima volta che ci è arrivata con la sua famiglia- e da allora non ha mai smesso di tornarci. Finché, a un certo punto, ha potuto restare.

Quando Murabito le ha chiesto di condividere una ricetta, Zingales non ha avuto dubbi: spaghetti con nero di seppia. Ma con un’aggiunta imprevista: la carota. Una variazione che ha provocato qualche sussulto. “Un sacrilegio”, racconta divertita.

Anche il pane si faceva per durare. Ada Foti, liparota arrivata per amore a Filicudi a metà degli anni 80, racconta nel libro che si preparava una volta a settimana nel forno a legna. Il primo giorno si mangiava fresco, gli altri, caliatu, cioè, biscottato.

Il pane caliatu durava fino a un mese, conservato nello stesso forno. E andare a prenderlo era un’avventura. “Dopo qualche giorno, quando serviva, mio fratello e io ci infilavamo dentro”, ricorda Annuzza Cappadona, nata a Filicudi da genitori filicudari. “Ci sembrava un gioco: entrare nel forno e uscirne con il pane tra le mani, come se fosse un tesoro.”, mi racconta ridendo dalla veranda di casa sua, dove pendono mazzi di cipolle e da dove si intravede l’orto con i ciuffi verdi delle foglie dei capperi.

Saper conservare, d’altronde, vuol dire anche saper aspettare. “Filicudi insegna l’attesa”, dice Murabito. “Aspettare che smetta di piovere, che il vento cambi, che il mare si calmi. Puoi solo aspettare. E convivere con il fatto che, semplicemente, certe cose qui non ci sono”.

Succede soprattutto d’inverno, quando il mare è grosso. Le barche non escono né arriva la nave da Milazzo. In quei giorni si resta bloccati. E oltre alla rassegnazione, serve l’invenzione.

Il pisci d’ovu, uno dei piatti scelti da Annuzza Cappadona, è figlio di questo spirito. Un pesce senza pesce, fatto con uova, pangrattato, prezzemolo e parmigiano. Una risposta immaginativa alla mancanza, un modo di cucinare che non si limita a colmare un vuoto, ma lo attraversa con ironia e creatività.

E se si parla di vera cucina di mare, a Filicudi si parla di totani.

Re indiscussi della tavola eoliana, si cucinano in umido, ripieni, grigliati. Immacolata Lopes, nel libro, li prepara stufati con le patate. “Anche se”, dice Antonello Bonica, con un po’ di rassegnazione, “se ne trovano sempre meno. Come i polpi”. La sera lo assaggeremo ripieno, cucinato da Maria Russo al Boschetto, il suo ristorante, insieme a un’altra delle sue specialità, la pasta alla carrettiera.

“Andare a totani” – cioè, pescare i totani – è un’arte che bisogna conoscere se vivi a Filicudi. “Si va di notte, si cala la lenza a centinaia di metri, poi bisogna sentire il colpo, intuire se ha abboccato. E poi tirare su, piano piano, sperando che nel tragitto il totano non si liberi”, mi spiega Bonica, pescatore figlio di pescatori, mentre ceniamo.

Come nel resto delle Eolie, la pesca a Filicudi non è mai stato un lavoro solo da uomini: le donne, anche intere famiglie, andavano a mare per prendere, secondo la stagione, orate, dentici, aragoste, parghi… Una realtà che conosciamo oggi grazie al lavoro della antropologa Macrina Marilena Maffei. Un’altra storia, come dice il sottotitolo del suo libro, sommersa dell’arcipelago.

La forza di queste donne emerge anche nei ricordi di Cappadona, che racconta un episodio di più di quarant’anni fa, quando durante una tempesta lei e sua mamma salvarono il padre, che non sapeva nuotare: “Mia madre si è arrampicata sulla roccia, mentre io mi tenevo con una mano a lei. Un’onda l’ha sollevato e lui si è aggrappato al mio braccio. Si è salvato. La barca invece si è fatta a pezzi”.

Non è stata l’unica volta in cui lei ha salvato suo padre. In questa occasione però il soccorso avviene sulla terra. Anzi, sotto terra.

I filicudari non sono mai stati solo contadini e pescatori, anche allevatori e cacciatori. Il padre di Cappadona non faceva eccezione. “Quando mio padre andava a caccia si intanava insieme ai conigli” precisa. “Un giorno sono tornati i cani senza di lui: questo significava che era rimasto intanato. Allora andavamo a cercarlo con la zappa seguendo i cani. Lo sentivamo gridare sotto terra: ‘Aiuto! Aiuto!’ e ci diceva come fare: ‘Scavate così, tirate di qua…’ E piano piano, lo tiravamo fuori. L’abbiamo liberato tante volte.”

Se il totano è il re dei piatti di mare, il coniglio selvatico lo è della terra. O lo era. “Oggi trovarne uno è una rarità e, quando succede, è un lusso. Ormai si sono ammalati” mi racconta Antonello Bonica. Una malattia emorragica virale, la MEV, ha decimato la popolazione locale. Lui, insieme ad altri amici, sta tentando di creare un habitat naturale per ripopolare la montagna.

Come per i totani, un tempo si mangiavano più piatti a base di coniglio selvatico: tra tutti spicca quello in agrodolce, e specialmente quello cucinato con il vino cotto, che nasce da un procedimento tanto lungo quanto sorprendente: il mosto d’uva bolle insieme alle cenere dei cladodi, le pale dei fichi d’India; poi si filtra più volte, si rimette a bollire e infine si lascia riposare per giorni.

Fu una delle prime ricette che Murabito ha assaggiato a Filicudi. Un gusto difficile da dimenticare: “Quel sapore mi ha fatto impazzire”, ricorda. “Il dolce del vino cotto, le mandorle e pinoli, unite alla cipolla e all’uvetta, sembrava un tuffo in una tavola borbonica, un sapore di una Sicilia antica”.

Il vino cotto lo ritroviamo anche nei dolci, centrale nelle due ricette che condividono le donne più giovani delle venti. Nel libro, Angelica Bonica propone i gigi, palline di pasta fritta simili agli struffoli. Corinna Rando, invece, fa le catanedde, a forma di anelli, che un tempo si preparavano solo per testare la dolcezza del vino cotto.

Filicudi custodisce un repertorio abbondante di dolci: paste squadate, spicchitedda, nacatuli… Ognuna di queste “cose duci” è legata alle ricorrenze religiose o festive.

Cappadona spiega che farli era un lavoro collettivo, in cui le donne si riunivano in una casa, ognuna con un compito diverso: “C’era quella che impastava, quella che decorava, quella che infornava”, racconta. Ogni dolce ha il suo impasto e il suo gesto: “Per questa ricetta si impasta in un modo” –spiega Murabito- “per questa in un altro. Devi vederle come impastano. Le loro mani sembrano mestoli”.

Queste mani non hanno mai avuto bisogno di bilance né di quaderni. «Ho cucinato sempre a occhio, mai misurato niente. Tutte le ricette filicudare le ricordo a memoria», dice Cappadona.

Eppure, bisognava scriverle. Confrontarsi con una memoria fatta di conoscenze corporee e tradurla in grammi è stata la difficoltà maggiore per Murabito e per le stesse donne.

Nel giardino del Boschetto, dopo la fine del servizio di cene, Maria Russo torna sullo stesso punto, spiegando che è l’impasto stesso a dire se ci vuole più farina o più uova.

All’improvviso, dal tavolo accanto si avvicina una donna incuriosita dalla nostra conversazione e dal libro di Murabito che teniamo in mano. Ci dice che ce l’ha anche lei, in inglese.

Si chiama Maria Grazia Bonica, viene dall’Australia ed è figlia di emigrati filicudari. Ci confessa che non riesce a fare gli sfinci di zucca: “Mia mamma li faceva, ma ormai è anziana: si ricorda e non si ricorda. Io provo e riprovo, ma tante volte non mi vengono bene”.

È qui che si rivela il nodo del lavoro di Murabito: la memoria è fragile. Per decenni le ricette sono vissute soltanto nella voce e nei gesti, ma bastava che una generazione partisse o non imparasse, perché la continuità dei saperi si spezzasse.

Nel giro di pochi minuti, la conversazione passa dal cucinare a occhio al viaggio oltreoceano, dall’inesattezza delle dosi al vuoto lasciato da un’isola.

Filicudi conosce bene questa perdita.

La storia personale di Lucia Rando del Canale e Antonino Bonica, i genitori di Maria Grazia Bonica, si intreccia con quella di migliaia di isolani che tra gli anni Cinquanta e Sessanta, lasciarono Filicudi e le altre Eolie, spesso da soli, per cercare fortuna in Australia. Lì nacque una comunità tre volte maggiore di quella rimasta sull’arcipelago. Non a caso è chiamata l’ottava isola.

Le ragioni dell’esodo furono molteplici: la crisi dell’agricoltura di sussistenza, la scarsità di lavoro, uno Stato assente e, ancora, la guerra. Non era la prima emigrazione: già alla fine dell’Ottocento la fillossera aveva divorato le vigne di malvasia — soprattutto a Salina — costringendo molti a partire.

I filicudari portarono con sé pochi beni materiali, ma un immenso patrimonio culturale. Quei saperi trovarono continuità grazie a organizzazioni come la Società Isole Eolie di Melbourne, che quest’anno festeggia il suo centenario, vere reti di solidarietà e anche luoghi di incontro dove si rinnovano i legami generazionali con l’isola.

È così che piatti nati in una piccola isola del Tirreno hanno continuato a vivere in case lontane diecimila chilometri. “La cucina per me fu un insegnamento di come e di dove venivano i miei genitori”, mi racconta Bonica “I bambini degli immigrati in Australia siamo cresciuti con la cucina filicudara ed io ancora la porto avanti con i miei figli.”

In molti casi, in Australia quei piatti raccontano ancora la cucina di Filicudi com’era al momento della partenza, pur adattandosi alle materie prime locali, mentre a Filicudi hanno seguito altre strade ed evoluzioni.

Mentre molti partivano, altri restavano. Negli anni Sessanta, alcune donne di Filicudi iniziarono a cucinare per i turisti stranieri che arrivavano sull’isola. Si mangiava nelle case, con i piatti della vita quotidiana. Non c’erano ristoranti, né menù, né insegne sulla porta: “si andava semplicemente ´dalla signora Maria´, ´dalla zia Peppina´, ´da Nunziatina´”, mi racconta Murabito.

È da queste tavole domestiche che nasce, senza proclami, la ristorazione a Filicudi.

Donne come la stessa Maria Russo, con il suo Il Boschetto, o Lucia D’Angelo e sua figlia Adelaide Rando, che hanno fatto di Villa La Rosa un punto di riferimento per generazioni di visitatori, hanno dato vita alle prime attività turistiche dell’isola partendo dalle loro cucine. Per molte è stata anche la prima forma di reddito autonomo, conquistata con le proprie mani.

Se oggi possiamo parlare di cucina a Filicudi, è perché è esistita una genealogia femminile che l’ha resa possibile. In questo senso Il libro di Giusi Murabito non è soltanto una raccolta di ricette, ma un atto di memoria e di riparazione: restituisce voce e dignità a chi ha nutrito l’isola.

Accanto alle donne già citate, hanno contribuito a comporre questo coro: Alessandra Li Donni, Maddalena Bonica, Marilena Taranto, Nunziatina Alice Gignina, Tindara Sarpi, Zin Mar Soe e Concetta Taranto da Alicudi. Insieme, riportano la cultura culinaria femminile al suo posto nella memoria collettiva.

Perché, alla fine, c’è davvero una cucina che non sia cucina delle donne?