Ho sempre avuto un piede in due posti – Italia e Russia – ma non avrei mai immaginato di dover fare la spaccata tra i due. Durante la pandemia, quando i confini erano chiusi, passare i weekend a San Pietroburgo ha soddisfatto la mia nostalgia per l’Italia mentre ero a 2.000 km di distanza. Camminando lungo i canali simili a quelli di Venezia e passando davanti a grandi edifici colorati come quelli di Portofino o Firenze, sapevo che la città sembrava una ‘Piccola Europa’, come la chiamano i locali, ma non avevo idea del perché. Prima di iniziare a collegare conversazioni di passaggio, fatti sparsi dalla famiglia e infinite scrollate su Wikipedia, non avevo mai pensato a chi ci fosse dietro la bellezza dei più grandi monumenti russi o chi avesse influenzato i compositori di fama mondiale della Russia. Ti do un indizio: gli italiani.

La Russia e l’Italia sono state culturalmente intrecciate fin dal regno di Ivan il Grande nel XV secolo, ma fu durante quello di Pietro il Grande, dal 1682 al 1725, che si stabilirono legami duraturi. Era un periodo di declino economico in Italia, quando i ricchi mecenati che finanziavano le lussuose epoche del Rinascimento e del Barocco non potevano permettersi nuovi progetti domestici. L’Italia aveva il talento ma mancava di risorse; la Russia aveva le risorse ma mancava di talento.

Rendendosi conto che il suo impero era isolato dal resto dell’Europa, Pietro si rivolse ai suoi vicini abili. Il primo zar a fare un Eurotrip (dal 1697-98), la determinazione zelante di Pietro e l’adozione dei sistemi amministrativi, dell’architettura e di altri aspetti culturali dell’Europa di allora permisero all’Italia di lasciare un forte segno sulla Russia. Per molti versi, il diminuito potere economico dell’Italia divenne inversamente proporzionale alla diffusione della sua influenza culturale – non era più il cuore singolare della creatività europea, ma un fornitore di talento per il resto del continente.

Il grande amore di Pietro per l’arte e l’architettura italiana alla fine del XVII e all’inizio del XVIII secolo era solo una parte di un grande piano per elevare il suo impero alle altezze tecnologiche e culturali dell’Europa occidentale. Ma, più che una ricerca di modernizzazione, era un modo per inaugurare una nuova era per la Russia, spalancando le porte all’influenza internazionale – una mossa così monumentale che la storia russa è spesso divisa in ere pre-petrine e post-petrine. Ridisegnando San Pietroburgo tramite architetti e creativi italiani, lo zar aprì simbolicamente e praticamente una ‘Finestra sull’Occidente’ – una che preparò il terreno per l’influenza musicale e cinematografica anche secoli dopo, durante il XIX e XX secolo, quando il sipario fu chiuso indefinitamente. La cultura italiana riuscì a infilarsi sotto, un’uscita inaspettata che fornì un forte contrasto con la tristezza della vita quotidiana sotto il comunismo. Ecco tre campi – architettura, musica e cinema – su cui l’Italia ha lasciato la sua impronta.

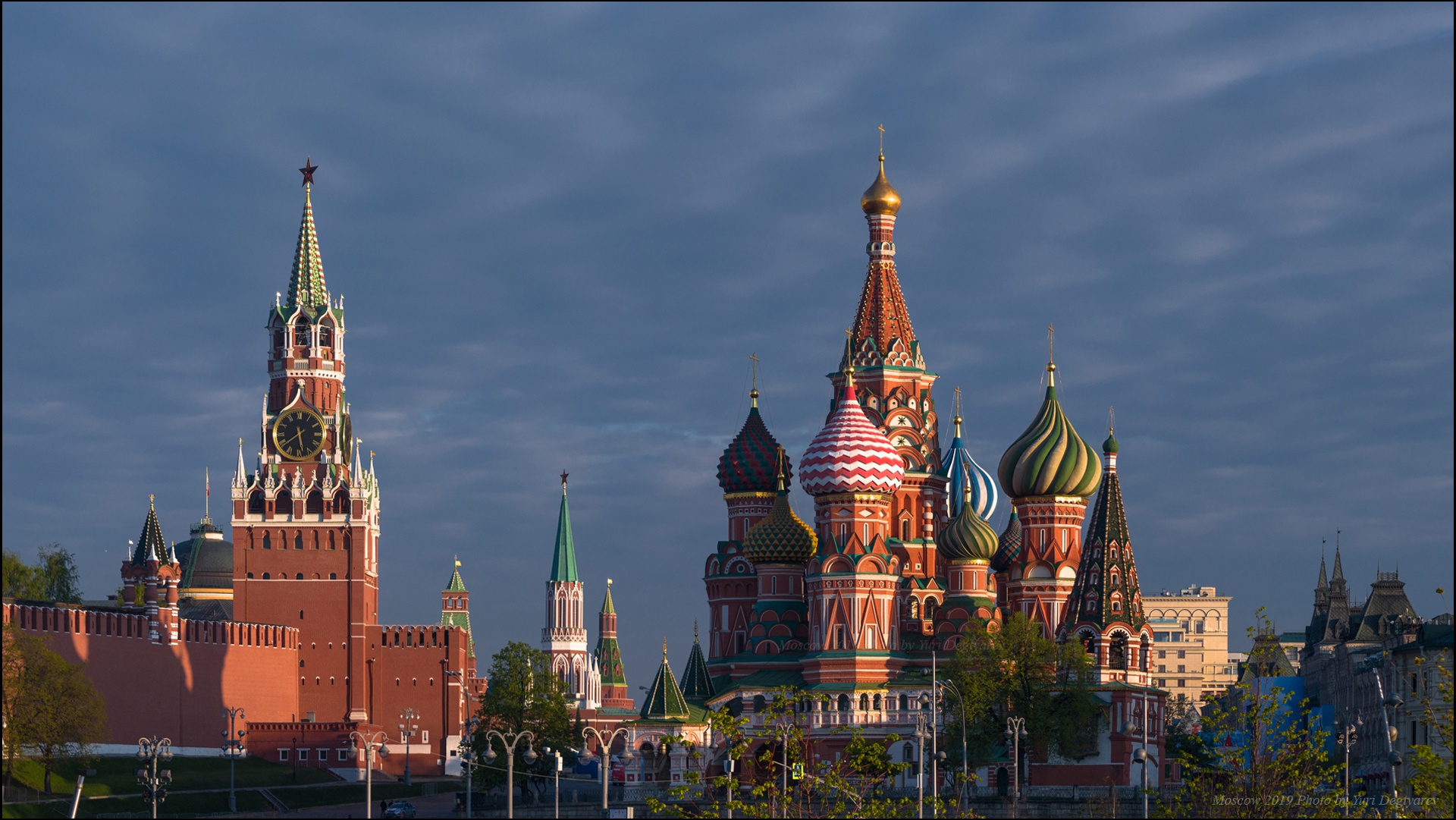

St. Petersburg, known as “Little Europe” amongst locals

ARCHITETTURA

Gli italiani hanno posto le basi per gran parte dell’architettura russa – letteralmente, perché fu Aristotele Fioravanti, nato a Bologna, a fondare il primo mulino per mattoni in stile italiano a Mosca nel XV secolo. Portato in Russia da Ivan il Grande, Fioravanti ristrutturò completamente la Cattedrale della Dormizione all’interno del Cremlino di Mosca: cupole dorate, mattoni bianchi e una stupenda arte interna erano solo alcuni degli abbellimenti che il bolognese implementò, aprendo la strada a un nuovo stile di architettura che fondeva il design russo con la scuola italiana.

Ivan il Grande aveva chiaramente un debole per lo stile italiano, reclutando più tardi l’architetto italiano di origine svizzera Pietro Solari per lavorare su altre parti del Cremlino. Solari si occupò di sei delle torri del Cremlino, inclusa l’iconica torre dell’orologio con la stella dorata in cima, la Spasskaya, che sembra… esattamente come quella del Castello Sforzesco di Milano? Non è una coincidenza: il padre di Solari, Guiniforte, era l’architetto di corte del Duca di Milano (e guarda caso lavorò anche al Duomo di Milano).

Spasskaya Tower (on the left), Moscow

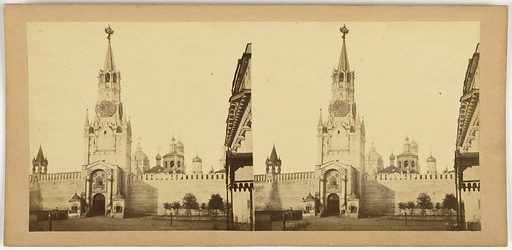

Spasskaya Tower, Moscow (circa 1850-1880)

Però, subito dopo il regno di Ivan il Grande, c’è stata una crisi economica che ha fatto sì che gli zar russi smettessero di cercare ispirazione artistica e architettonica all’estero. Sembrava che l’artigianato italiano in Russia fosse destinato a declinare, finché un secolo dopo non è salito al potere Pietro il Grande. Un momento opportuno per l’Italia che, un tempo centro vivace di commercio, innovazione e produzione artistica, stava ora affrontando il proprio declino finanziario. Le potenti città-stato di Firenze, Venezia e Roma che avevano alimentato l’età dell’oro italiana erano gradualmente oscurate dalle nazioni emergenti dell’Europa settentrionale – Francia, Inghilterra e Paesi Bassi – le cui economie e sistemi politici diventavano i nuovi centri del potere europeo. Paesi come la Francia, la Spagna e, di nuovo, la Russia divennero terreno fertile per artisti, scultori e architetti italiani che, in un processo simile all’osmosi, diffusero la loro cultura e il loro design in tutto il continente.

L’architetto svizzero-italiano Domenico Trezzini è stato il primo di molti ad accettare la nuova opportunità di lavoro in Russia. Incaricato di ridisegnare il disordinato piano urbanistico di San Pietroburgo, a Trezzini fu offerto uno stipendio di 1.000 rubli da Pietro il Grande – una somma particolarmente lussuosa da parte di uno zar che spendeva solo 366 rubli all’anno per sé stesso. L’architetto ha trasformato completamente l’ingresso sul lungomare della città, progettando edifici che l’hanno definita come la Cattedrale di Pietro e Paolo, i Dodici Collegi, il Palazzo d’Estate e il Palazzo d’Inverno di Pietro il Grande. La sua più grande influenza nella trasformazione del paesaggio urbano è stata la sostituzione del legno con la pietra, creando una base che avrebbe cambiato per sempre l’anima di San Pietroburgo e contribuito a far guadagnare alla città il soprannome di ‘Piccola Europa’.

St. Petersburg; Photo by Maksim Rosliakov

MUSICA

Una serata classica durante la mia infanzia consisteva nel guardare il balletto o ascoltare la musica dei compositori più famosi del paese insieme a mia nonna Rachmaninoff, Shostakovich e Tchaikovsky. Nonostante le associazioni tutte russe di quest’ultimo, aveva un legame profondo e duraturo con l’Italia, sia artisticamente che personalmente. Tchaikovsky visitò l’Italia per la prima volta nel 1872 e vi tornò più volte nel corso della sua vita, trovando ispirazione per diverse sue opere, tra cui il ‘Capriccio Italien’ (1880), un vivace pezzo orchestrale che presenta una tarantella introdotta dai legni e legata alla melodia popolare dell’Italia meridionale ‘Ciccuzza’. Durante il suo soggiorno nel bel paese, in particolare in città come Roma e Firenze, il compositore romantico creò anche parti di opere importanti, come la sua opera La dama di picche. For Tchaikovsky, Italy was a place of creative freedom and emotional respite, a welcome harbor from the tumultuous existence lived in his native country. “I have been working successfully over the recent days, and I have already prepared in rough an Italian Fantasia on folk themes, which it seems to me, might be predicted to have a good future. It will be effective, thanks to its delightful tunes, some of which I chose from collections, and some of which I heard myself on the streets,” he wrote to his friend Nadezhda von Meck in 1880.

Ballet Russe de Monte Carlo performing Tchaikovsky's "Nutcracker" (1940)

Le melodie italiane sarebbero arrivate nel paese circa 70 anni dopo, durante l’afflusso culturale noto come ‘Disgelo di Khrushchev’, il periodo di rilassamento politico e culturale seguito al regno di Stalin durante gli anni ’50 e ’60. Mentre sfogliavo le collezioni di vinili di mia nonna o le mettevo in coda le canzoni da Spotify, era chiaro che conosceva Raffaella Carrà e i Ricchi e Poveri tanto quanto conosceva Tchaikovsky. Quando la musica degli Stati Uniti fu bandita perché considerata ‘provocatoria’ – pensa ai Black Sabbath, Elvis Presley e Louis Armstrong – gli artisti italiani fornirono un altro punto di accesso alla cultura pop, anche se in una versione più conservatrice. Mia nonna conosceva bene artisti come Mina, Robertino Loreti, Adriano Celentano e Toto Cutugno, che diventarono ampiamente popolari, superando addirittura la loro fama nell’Europa occidentale.

Non tutte le loro canzoni, però, passarono lo scrutinio delle autorità sovietiche, e solo alcuni pezzi furono trasmessi, ma fu abbastanza per far impazzire la popolazione russa. Successi italiani come Matia Bazar’s ‘Vacanze Romane’ e ‘L’italiano’ di Toto Cutugno diventarono enormi successi nella televisione e nella radio sovietica e, alla fine degli anni ’80, le band italiane facevano grandi tournée nell’Unione Sovietica, con i Ricchi e Poveri che tenevano 44 concerti e raggiungevano 780.000 fan al loro apice. Persino il Festival di Sanremo prese piede tra il pubblico sovietico. Introdotto alla fine degli anni ’70 attraverso il programma televisivo Melodie e Ritmi della Musica Pop Straniera, la gara canora era pesantemente censurata; l’URSS manteneva un controllo ferreo su tutti i contenuti musicali stranieri.

Tarkovsky with the Golden Lion award at the Venice Film Festival (1962)

CINEMA

Le arti visive, d’altra parte, avevano molta più facilità a varcare i confini. Molti registi italiani viaggiavano nell’Unione Sovietica per scambiare idee e tecniche, e i registi sovietici facevano lo stesso con gli italiani. I festival del cinema erano un terreno fertile chiave per questo scambio culturale, con i film sovietici che sempre più spesso salivano sul palco per ricevere premi alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e i film italiani che vincevano quelli nell’URSS (in particolare, 8 1/2 di Federico Fellini vinse il primo premio al Festival Internazionale del Cinema di Mosca nel 1963).

Il genere che spopolò sul grande schermo durante questo periodo fu il Neorealismo italiano, che mirava a catturare le dure realtà della vita in un paese devastato dalla guerra e economicamente distrutto. Uno dei movimenti più influenti nella storia del cinema per la sua rappresentazione cruda e realistica della vita quotidiana, il Neorealismo italiano affrontava temi con cui anche quelli del paese sovietico potevano identificarsi.

Chiare tracce dell’influenza neorealista si possono trovare nei film sovietici più significativi di metà secolo. Quando volano le cicogne (1957) di Mikhail Kalatozov, ispirato al capolavoro di Roberto Rossellini Roma città aperta (1945), spostò l’attenzione dall’eroismo militare per concentrarsi invece sulle esperienze emotive e psicologiche della gente comune. La sua toccante e umanistica rappresentazione dell’amore, della perdita e delle conseguenze della guerra creò una potente narrazione emotiva che sfidava i convenzionali film di guerra sovietici dell’epoca.

Still from "Ivan's Childhood"

I primi film di Andrei Tarkovsky – con ambientazioni reali usate per rappresentare storie emotivamente cariche sulla guerra e la sofferenza – riflettono similmente una chiara influenza neorealista. Il suo film del 1962 L’infanzia di Ivan, considerato da molti il film più emblematico dell’epoca, vinse il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia quell’anno. Seguendo il viaggio straziante di un giovane ragazzo, orfano dei tedeschi, che diventa una spia per l’Armata Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale, L’infanzia di Ivan era solo uno dei suoi tanti film che integravano gli elementi umanistici del Neorealismo italiano. Lo specchio (1975) – un’esplorazione visivamente poetica della memoria, dell’identità e del passaggio del tempo – è un esempio, ma forse il migliore è Nostalghia (1983), co-scritto con l’emiliano-romagnolo Tonino Guerra (che ha lavorato anche con Fellini). Il film si concentra su un poeta russo che viaggia in Italia per fare ricerche su un compositore del XVIII secolo; lungo il percorso, si trova alle prese con profondi sentimenti di nostalgia e desiderio esistenziale, trasformando il suo viaggio in una meditazione sulla natura del sentimento eponimo del film e sulla ricerca di una patria perduta.

Il destino di Tarkovsky non si discostò molto da quello del suo protagonista. Nel 1985, la città di Firenze offrì asilo al regista russo esiliato, che trovò la sua ultima dimora a Palazzo Vegni in Via San Niccolò 91.