Hai mai mangiato con gli italiani? Quando ci troviamo per un pasto, finiamo inevitabilmente per parlare di cibo: “la mamma lo fa meglio”, “se solo avessi assaggiato la ricetta di mia nonna”, “devi assolutamente provare la mia carbonara.” La scena classica richiede un giovane maschio, che ha appena iniziato a cucinare per conto suo, che si lancia in elogi poetici sulla suddetta pasta romana, sulla dose corretta di Pecorino Romano (non Parmigiano!) e sulla tecnica raffinatissima di rosolare il guanciale (non pancetta!), prima di arrivare al culmine del racconto: la cremina. In some cases, the unrequested lesson also includes the origin story of the pasta’s name. Now, replay this scene over and over again at every dinner party, and you’ll have an idea of what it really means to live in Italy.

A volte sembra che l’unica vera unità nazionale emerga sotto i post di qualche influencer sprovveduto che cucina la pasta nel modo sbagliato. Persino il governo, con il suo Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, lo sa, alimentando il mito della cucina italiana legata a una tradizione monolitica. Eppure, dietro il marchio gourmet “Made in Italy” si nasconde un grande vuoto. Se c’è un merito della cucina italiana, infatti, è quello di aver storicamente assorbito tutte le culture culinarie che, tra invasioni e migrazioni, hanno attraversato lo stivale nel corso dei millenni. Siamo riusciti brillantemente a farci contaminare, a reinventare materie prime arrivate da lontano e piatti portati da altri popoli, ma abbiamo fatto molto meno bene nel ricordare l’importanza di questi contributi.

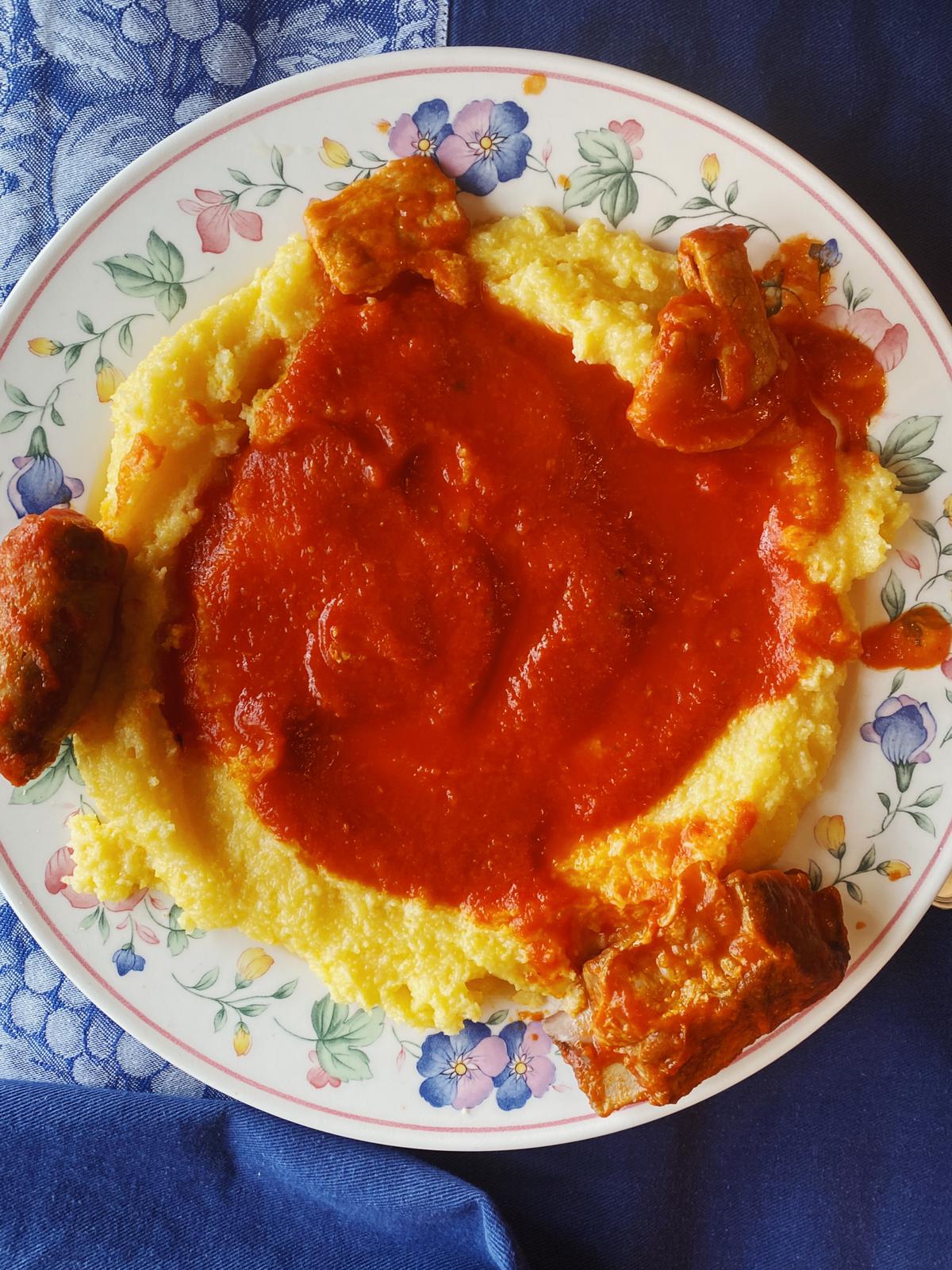

Vai su al nord e troverai influenze germaniche nella conservazione dei salumi affumicati, tra cui spicca lo speck, o in piatti sostanziosi come le crespelle in brodo, una zuppa fatta con strisce di frittata che si mangia in Alto Adige e viene dall’Austria. Il Piemonte ha uno stretto rapporto con la Francia attraverso l’Occitania, una regione storica e culturale che ignora i confini geografici e mette sulle stesse tavole diverse versioni di salsa all’aglio (bagna cauda, alhòli), conserve di acciughe e pastis. Il Sud Italia è tutto un grande omaggio alle tradizioni culinarie arabe, dai maccheroni alla cassata, mentre la Sardegna conserva la sua unicità nell’aver avuto a che fare con Fenici, Catalani e Romani. Venezia racconta del suo impero orientale con chiodi di garofano e noce moscata, vestigia del XV secolo quando la città-stato aveva accordi commerciali esclusivi sulle spezie dall’India, mentre dal Nuovo Mondo arrivarono, via Spagna, ingredienti prima sconosciuti che ora si sono trasformati in piatti tricolore, dalla salsa di pomodoro alla polenta.

Queste sono culture vistosamente assenti dalla narrazione intorno ai cibi “tradizionali” in Italia. Nel marzo 2023, Alberto Grandi, professore presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Parma e autore del libro (poi diventato podcast) Denominazione di origine inventata (Denominazione di Origine Inventata), è diventato virale dopo un’intervista con la giornalista Marianna Giusti per il Financial Times. “Quando una comunità si trova privata del suo senso di identità, a causa di qualsiasi shock storico o frattura con il suo passato, inventa tradizioni che fungono da miti fondanti”, dice alla giornalista Marianna Giusti. Questa era la situazione in cui si trovava l’Italia negli anni ’70, quando la rapida crescita del boom economico del dopoguerra si arrestò bruscamente. (Per chi non lo sapesse, il “Miracolo Economico” vide una rapida crescita industriale, in particolare in città come Milano e Torino, che divennero centri della moda e del design automobilistico – una rinascita economica che non solo alimentò lo sviluppo urbano ma rivitalizzò anche la campagna, rendendo regioni come la Toscana e la Costiera Amalfitana mete popolari per i viaggiatori.)

La “soluzione” fu capitalizzare sul passato glorioso, da ricercare e valorizzare anche a tavola. L’obiettivo era attrarre turisti benestanti dal mondo occidentale a visitare il Bel Paese, per rifare il classico “voyage en Italie” della bella vitacittà eterne e buon cibo. Al di là dello stereotipo, è una narrazione che nasconde un vero pericolo, sostiene Grandi: “Il nazionalismo gastronomico sta danneggiando l’Italia. L’idea che questo paese possa vivere solo di caciotta di Pienza [a Tuscan cheese] o di turismo è un’illusione. L’Italia non riesce a far fronte alla modernità, quindi vuole vivere in un passato costruito.”

Continua affermando che la generazione dei nostri nonni “sapeva che era una bugia”, che “la loro ‘tradizione’ era cercare di non morire di fame” e che “la preoccupazione filologica per la provenienza degli ingredienti è un fenomeno molto recente”. Ma c’è un conforto quasi divino nel credere nelle tradizioni e, come scrive Giusti, “Poche cose sono più rassicuranti e piacevoli di una vecchietta che fa i tortellini.“

Quindi, per uscire da questa narrazione gastro-nazionalista e capire le vicissitudini che hanno portato tanta ricchezza sulle nostre tavole, torniamo al passato meno recente e facciamo un giro in un menù italiano che è fusion senza saperlo, dagli antipasti al dolce.

Map of the Mediterranean from 1569

Antipasto: Panadas Sarda

Iniziamo con un antipasto che unisce tutta la Sardegna; da nord a sud, da Oschiri a Culieri, le saporite torte ripiene note come panadas sono un piatto identitario per la seconda isola più grande d’Italia.

La Sardegna è una terra con un passato antichissimo: la civiltà nuragica è nata e si è sviluppata in tutta l’isola tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro. Possiamo ancora vedere alcune tracce fisiche, come dolmen, menhir, e domus de janas (le antiche strutture costruite dalle culture preistoriche locali), ma possiamo vederlo anche nel cibo. Durante la sua storia millenaria, questa civiltà ha incontrato e si è scontrata con le più importanti culture mediterranee dell’epoca, culminando in un confronto finale con i Cartaginesi e i Romani. Panadas, oltre ad essere deliziose, sono anche un modo per catturare il frutto di queste contaminazioni. Le panadas sarde hanno parenti diretti nelle Isole Baleari – le empanadas mallorquinas o le formatjades

di Minorca – tutte isole mediterranee legate da secoli di dominazione, guerre e commerci. I ripieni variano da luogo a luogo: ad Assemini sono farcite con agnello o anguilla, aglio, pomodori secchi, patate, pepe e prezzemolo; a Oschiri con maiale, lardo, aglio e prezzemolo; a Cuglieri il ripieno è di manzo e maiale, carciofi, fave, aglio, olive e piselli. L’impasto è fatto con farina, semola, strutto, olio d’oliva e sa le, ma è anche la forma che conferma la parentela con le isole spagnole, con i bordi pizzicati in una sorta di corona.

Un modo pratico per cucinare, conservare e trasportare il cibo, il piatto era molto comodo per gli arabi e gli spagnoli, sempre in movimento per il Mediterraneo. Probabilmente è per questo che varianti delle panadas hanno guadagnato popolarità (e diversi nomi) in altre parti d’Italia. In Sicilia, dopotutto, le usanze degli arabi furono riprese dagli spagnoli, padroni dell’isola tra il XVI e il XVIII secolo, e portarono a un fiorire di varianti: nella zona di Catania, si chiamano scacciate e ad Agrigento, mbigliulate. Ragusan lamb impanata è più simile a una torta. Rotonde e più piccole sono le pastieri modicane, e a Scicli, le ‘mpanate preparate tra marzo e maggio (il periodo di pesca delle seppie) sono farcite con seppie, patate, riso, salsa di pomodoro, pangrattato tostato, sale, pepe, aglio e prezzemolo.

Panadas; Photo by EnGuillem

Antipasto: Scapece

Quel perfetto calcio dato dall’equilibrio di aceto, vino bianco, zucchero e sale è una pozione che si trova applicata ai cibi in tutto il paese. In Naples, there are courgettes (but also aubergines and anchovies) alla scapece; a Gallipoli, il pesce fritto è insaporito con zafferano e immerso nell’aceto; in Abruzzo, troviamo le sardine scapece alla vastese e nella provincia di Salerno, acciughe alla scapece di Cetara. Yet again, the names change, but the method of frying and preserving in vinegar is the same, found in Piedmont’s carpione (qui va bene tutto: anguille, fettine di pollo, zucchine e persino uova) o nel Veneto’s in saor.

Anche se ognuna di queste ricette ha una rispettabile storia locale, la tecnica dietro di esse è di origine araba, probabilmente arrivata da noi in Italia dalla tradizione ispanica. Portata in Spagna durante la conquista del 700 d.C. e poi diffusa nei porti del Mediterraneo grazie alle flotte spagnole (ecco perché è riuscita a raggiungere anche il nord Italia, passando per Genova e diventando “carpione”). The name “ scapece”, dopotutto, è di derivazione spagnola: da “escabeche” (o “escabetx“, in catalano medievale), che a sua volta deriva dall’arabo-persiano “sikbaj“. Certo, anche i Romani avevano il loro modo di conservare il pesce in salamoia, mentre i Veneziani con il loro famoso saor hanno complicato ancora di più le cose conservando il pesce alla griglia nell’aceto già dal 1300 d.C., aggiungendo erbe e spezie dal loro commercio con l’Oriente.

Sarde in Saor; Photo by Manos Chatzikonstantis, Styling by Michail Touros

Primo: Spaghetti alla Bottarga

Il nostro menu qui oscilla tra antipasti e primi, con la bottarga che sta bene su tutto, che si tratti di crostini o degli onnipresenti spaghetti alla bottarga. But wherever you put it, know that it was the Phoenicians who brought this delicacy to Sardinia as a bargaining chip, which in Arabic was called battarikh (uova di pesce salate). I Fenici stabilirono importanti insediamenti commerciali in Sardegna intorno al IX secolo a.C., introducendo tecniche agricole avanzate, ceramica e lavorazione dei metalli e influenzando le abitudini alimentari.

Tremila anni fa, hanno iniziato a lavorare il muggine nei loro insediamenti sardi di Tharros, Nora, Cagliari e Sulci, vicino a quella che ora è la zona principale di produzione del famoso ‘caviale sardo’. Ma l’origine della bottarga potrebbe essere ancora più antica, risalendo al periodo dell’Antico Regno (2700 – 2192 a.C.); un bassorilievo di questo periodo nella necropoli di Saqqara, in Egitto, sembra raffigurare un uomo che taglia un muggine con un coltello, accanto a due oggetti che sembrano sacche di uova di pesce. I Fenici erano grandi navigatori e mercanti, e hanno avuto il merito di trasportare la bottarga e questa tecnica in tutto il Mediterraneo, trovando in Sardegna (ma anche in Sicilia e nella Maremma) il posto perfetto per sviluppare la tecnica.

Ora, è il momento di toccare il tasto dolente. La pasta è davvero italiana? Vista l’abbondanza di formati e tipi di pasta nel paese, è impossibile generalizzare. Non mancano documenti che provano la presenza di pasta fresca fin dai tempi dei Romani, e il dibattito se gli spaghetti siano cinesi o italiani spesso si risolve in parità: è infatti possibile che in due diverse regioni del mondo, le materie prime siano state trattate in modo simile. Ma per quanto riguarda la pasta, un contributo importante viene dal deserto del Sahara. I Berberi dovevano trovare uno stratagemma per conservare i carboidrati nel clima torrido e lo fecero essiccando fili di pasta di grano duro disposti in parallelo: la mukarana, una parola che poi è diventata maccheroni, nonostante indicasse un tipo di pasta lunga e sottile, più simile agli spaghetti.

Primo: Pasta al Pomodoro

Il pomodoro è arrivato in Italia, precisamente a Pisa, il 31 ottobre 1548, quando Cosimo de’ Medici ricevette un cesto di pomodori coltivati da semi regalati a sua moglie, Eleonora di Toledo, da suo padre, il Viceré di Napoli. All’inizio, era una pianta ornamentale e si pensava fosse velenosa. Although the perfect bond between pasta and tomato sauce seems almost sacred and difficult to dissolve, the first evidence of this union only appears in 1692, when the court cook of the Spanish Viceroy in Naples, Antonio Latini, mentions a “Salsa di Pomadoro, alla Spagnuola” in his recipe book, pointing to Spain as the real creator of tomato sauce. This is, after all, understandable, since Spain was the access point for products coming from the New World, leaving us only the boast of having refined it properly.

Secondo: In Zimino

Perfetto per una giornata autunnale nell’entroterra ligure, “in zimino” descrive piatti dove un ingrediente principale – come seppie, ceci, trippa o baccalà – viene stufato con bietole e salsa di pomodoro. Il nome probabilmente deriva dalla parola araba samin”, che significa “salsa densa,” adatta visto che questi brodetti fingono di essere leggeri ma riscaldano e rigenerano in un attimo, meglio se gustati con fette di pane tostato strofinato con aglio. (Il termine, in Sardegna, indica un piatto di interiora, la cui consistenza particolarmente nutriente è anche fedele alle origini etimologiche del piatto.)

Questi piatti liguri raccontano di un tempo appena prima della grande gloria di Genova come repubblica marinara. Between the 9th and 11th centuries, Saracen raids and trading activities had an impact on the Ligurian coast, particularly the areas of Genoa and the Riviera di Ponente. The Moors established trading bases and, in some cases, controlled short stretches of coastline. The cities of Liguria soon became centers of exchange between the West and the Arab world, and the Italian region’s gastronomy adopted ingredients, cooking techniques, and terms from those that landed on its shores. Arab expansion was eventually thwarted by the maritime republics, particularly that of Genova, and by the 11th century, Muslim influence in Liguria faded–though it left its fragrant mark on the menus of trattorias.

Dolce: Cassata

I dolci siciliani dividono le masse: ci sono quelli che adorano i suoi sapori dolcissimi, le mani appiccicose di miele e la predominanza della frutta secca, e ci sono quelli che un po’ la temono, così pronta a sopraffare il palato con i suoi zuccheri barocchi. Ma anche qui, la storia parla da sola: i dolci dell’Italia meridionale, e quelli siciliani in particolare, hanno le loro radici oltre il mare.

La pasticceria dell’isola non potrebbe essere quella che è senza gli arabi; furono loro a introdurre la frutta candita, l’arancia amara e la pasta di mandorle che caratterizzano la cassata e i cannoli. Anche il sorbetto deriva dallo sherbet arabo: una miscela di succo di agrumi, cannella, vaniglia e ghiaccio tritato a cui gli arabi aggiungevano zucchero di canna.

La cassata fa un passo avanti, raccogliendo il meglio dai vari domini per diventare il dolce di punta dell’isola. Le sue origini risalgono al periodo della dominazione araba in Sicilia, tra l’831 e il 1091, quando introdussero l’uso della ricotta e della frutta candita, ma la ricetta ha anche incorporato elementi dai Normanni. Fu durante il loro regno (1061-1194) che il dolce divenne più elegante, con l’introduzione del pan di Spagna e del marzapane.

Cassata; Photography by Guy Ambrosino

Questi sono solo alcuni esempi dei piatti senza fine ispirati e offerti da altre culture; potremmo seguire innumerevoli percorsi invisibili fatti di storie più o meno verificabili, rotte commerciali, crociate e guerre. Una delle cose che abbiamo fatto meglio, in Italia, è sintetizzare la ricchezza che il Mediterraneo ci ha portato nei secoli. Smettere di farlo, chiuderci in designazioni nazionaliste, in difesa di una storia immaginaria, sarebbe un fallimento supremo. Quindi, infine, un’ultima prova che potrebbe scuotere le tue certezze fino al midollo: oltre ai contributi dei sudamericani (pomodori), la pizza non potrebbe esistere se non fosse per il popolo dell’India. Sì, i bufali che proliferano nelle pianure della Campania e producono la famosa mozzarella della regione arrivarono in Italia solo dopo aver vagato per mezzo mondo. I Sumeri li importarono nel 2500 a.C. dopo averli conosciuti dai popoli delle valli dell’Indo; dopo aver viaggiato attraverso la Mesopotamia, la Turchia e l’Europa orientale, le popolazioni avare eurasiatiche li portarono in Campania.

Non è incredibile come solo una spruzzata di ricerca possa trasformare un menu “100% italiano” in una bellissima storia interculturale?