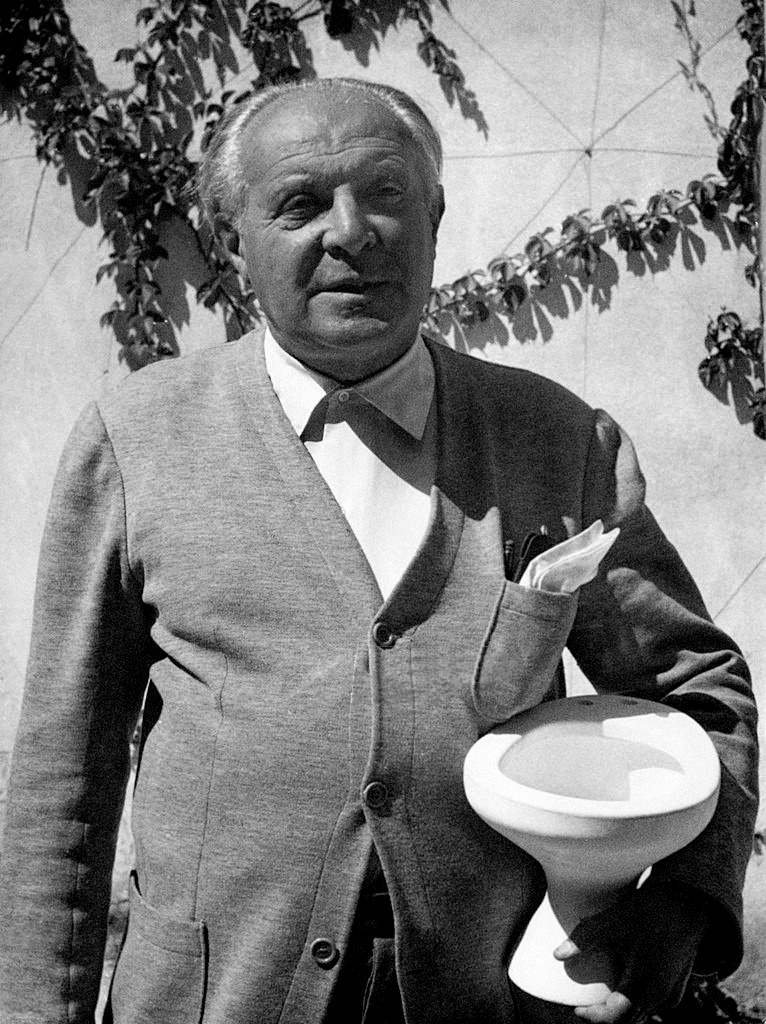

Giovanni “Gio” Ponti (1891-1979)

Il primo di questa lista per ottime buon motivo: Gio Ponti, uno dei designer più famosi e influenti della penisola, è ampiamente considerato il padre del modernismo italiano del XX secolo. Con una inconfondibile firma minimalista e neoclassica del “Novecento Italiano”, la filosofia del design di Gio Ponti è più o meno riassunta dalle sue parole: “L’incanto – una cosa inutile, ma indispensabile come il pane.”

Dopo essersi laureato al Politecnico di Milano in Architettura nel 1921, Ponti ha avuto una carriera di sei decenni come architetto e designer di mobili. Negli anni ’20, come direttore artistico per il produttore di porcellane toscano Richard Ginori, ha fuso armoniosamente il vecchio con il nuovo con forme ceramiche contemporanee decorate con motivi dell’antichità romana. Nel 1928, Ponti ha fondato Domus – una rivista innovativa e influente di arte, design e architettura ancora pubblicata oggi. Chiamata come il latino per “casa”, Domus era il suo (riuscito) tentativo di rendere le arti decorative più accessibili. Negli anni ’40 e ’50, Ponti ha progettato pezzi d’arredo rivoluzionari con un focus su funzione, eleganza ed estetica: per nominarne solo alcuni, la Sedia di Poco Sedile, la Poltrona 811, Mariposa, la Poltrona Continuum in Rattan e il Tavolino D5551. Quest’ultimo è particolarmente importante per capire la poetica di Ponti sia nel design che nell’architettura. La griglia che sostiene il vetro riflette i piccoli, raffinati tavoli in palissandro che Ponti progettava fin dagli anni ’30, attraverso i quali la struttura del tavolo fa parte dell’estetica dell’oggetto.

L’eredità di Ponti continua a plasmare il modo in cui vediamo il mondo che ci circonda: sebbene non si sia mai dichiarato “modernista”, Ponti è responsabile di aver spinto avanti il design italiano a un ritmo mai visto prima. Il suo lavoro è ora esposto in tutto il mondo, incluso il Molteni Museum a Milano.

Parco dei Principi in Sorrento designed by Gio Ponti

AA376729 cucina 314 420 300 3713 4961 RGB

Carlo Mollino (1905-1973)

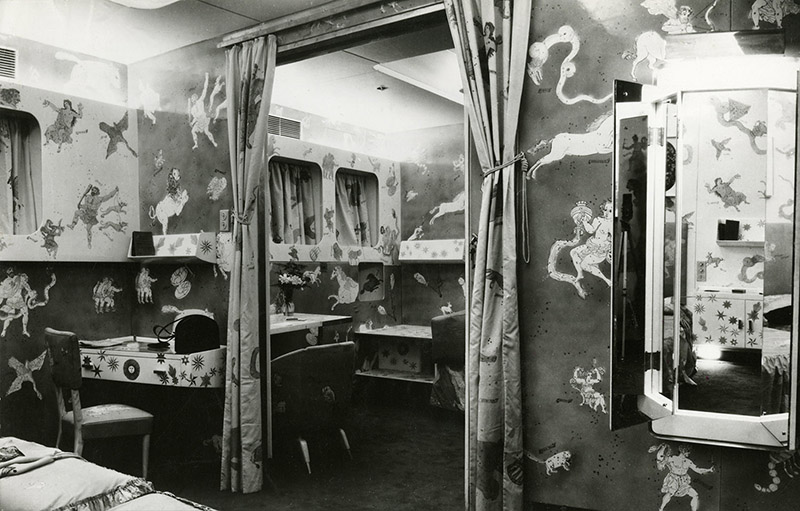

Carlo Mollino è ricordato tanto per la sua arte e i suoi design quanto per la sua passione per le auto, gli aerei e gli sport invernali – influenze che si vedono facilmente nelle sue opere. Nelle curve sinuose delle cornici in legno che sostengono i suoi tavoli, si possono rintracciare pendii innevati per lo sci e piste dove era solito guidare le sue auto veloci. I giunti metallici che collegano molti dei suoi pezzi di design richiamano l’ingegneria aeronautica e le sue architetture alpine mostrano strutture che si innalzano verso il cielo.

Dopo aver studiato Architettura al Politecnico di Torino nel 1931, Mollino ha lavorato con suo padre che gestiva un’azienda di ingegneria, ma negli anni ’40 stava già creando i suoi design unici per sedie, tavoli e persino automobili. (Nel 1955, ha co-progettato il Bisiluro da Corsa, una elegante auto da corsa sperimentale con doppio scafo per la 24 Ore di Le Mans.) Uno dei suoi design più riconoscibili è la sedia Fenis (1959) – scolpita in legno di acero massiccio e caratterizzata dallo schienale di ispirazione popolare con due stecche verticali intagliate. Un’altra opera distintiva è la Scrivania Cavour (1949), progettata per il suo ufficio di Torino: un audace mix di vetro, cassetti fluttuanti e una gamba in legno ricurva che richiama sia le pale dell’elica che i pendii alpini. Sempre alla ricerca di leggerezza e dinamismo, Mollino è stato uno dei pochi architetti a introdurre elementi dell’arte e della cultura surrealista nel Movimento Moderno: “Solo quando un’opera non è spiegabile se non in termini di se stessa possiamo dire di essere in presenza dell’arte,” disse una volta.

Oggi, puoi visitare Museo Casa Mollino a Torino, il progetto più enigmatico del designer. Concepita negli anni ’60 – non come residenza, ma come una sorta di rifugio metafisico – Casa Mollino non era mai destinata ad essere abitata. Affacciata sul fiume Po, l’appartamento era un’opera privata e simbolica piena di strati di riferimenti esoterici: stanze drappeggiate di velluto, nudi in foglia d’oro, fotografie erotiche e una precisa miscela di opulenza barocca e controllo modernista. Tutto, dai tessuti alle stoviglie, era stato selezionato da Mollino stesso. Disabitata durante la sua vita e rivelata al pubblico solo decenni dopo la sua morte, lo spazio si legge come un’autobiografia tridimensionale e può essere visitato solo su prenotazione.

Franco Albini (1905-1977)

Pochi designer potevano rendere il rattan architettonico o trasformare una libreria in un’impresa di ingegneria. Franco Albini ha fatto entrambe le cose, applicando i principi razionalisti a materiali umili in progetti che vanno dalle poltrone alle stazioni della metropolitana.

Dopo aver studiato architettura al Politecnico di Milano, Albini si è formato sotto Gio Ponti ed è presto diventato una figura centrale nel movimento Razionalista prima della Seconda Guerra Mondiale. Era attratto dalle tecniche tradizionali italiane ma le affrontava con l’occhio di un modernista – sperimentando convenienza, leggerezza e modularità. I suoi primi esperimenti con canna e rattan piegati hanno portato alle sedie Margherita (1950) e Gala, prodotte da Bonacina: forme aeree che sembravano sculture ma erano fatte per l’uso quotidiano.

Ma il suo pezzo più iconico è la sedia Luisa (1955), che ha richiesto 15 anni per essere progettata. Con le sue linee nette, giunture esposte e silhouette essenziale, Luisa ha distillato la filosofia di Albini del ‘massimo effetto con il minimo materiale’. Gli è valsa il Compasso d’Oro. Altrettanto strutturalmente audace era la libreria Veliero (1940), un sistema sospeso di cavi in tensione e ripiani di vetro che sembra fluttuare a mezz’aria.

I talenti di Albini si estendevano oltre i mobili. Con la sua collaboratrice di lunga data Franca Helg, ha progettato di tutto, dai grandi magazzini (inclusa la Rinascente a Roma) agli uffici (INA a Parma), e ha reinventato le stazioni della Linea 1 della metropolitana di Milano con layout razionali, segnaletica chiara e dettagli modulari che ancora oggi definiscono l’estetica sotterranea della città.

Oggi, molte delle opere di Albini rimangono in produzione attraverso Cassina e Bonacina, e la sua eredità è conservata presso la Fondazione Franco Albini a Milano.

Milan metro designed by Amendola

Rome's

The Rinascente in Rome, Photo by Federico Di Iorio - Own work, CC BY-SA 3.0,

Osvaldo Borsani (1911-1985)

Osvaldo Borsani ha affrontato il design sia come ingegnere che come esteta, fondendo le tradizioni artigianali della sua formazione con le esigenze di un mondo in rapida modernizzazione. Nato a Varedo in una famiglia di ebanisti, ha iniziato l’apprendistato sotto suo padre Gaetano Borsani all’Atelier di Varedo da adolescente. Questa formazione precoce in mobili finemente lavorati, influenzati dall’Art Deco, ha posto le basi per la sua successiva svolta verso il modernismo.

Dopo aver conseguito la laurea in architettura al Politecnico di Milano, Borsani si è fatto notare alla Triennale di Milano del 1933 con Casa Minima– un prototipo di casa compatta che combinava sistemi modulari e geometria essenziale con un mix innovativo di materiali: acciaio tubolare, legno di palma, pergamena bianca e vetro temperato. Rifletteva l’emergente estetica Razionalista e gli è valsa la medaglia d’argento della fiera, ma cosa più importante, ha segnato una rottura con l’ornamentalismo e ha indicato verso un nuovo futuro funzionalista.

Quel futuro ha preso forma nel 1953 quando Borsani ha co-fondato Tecno con il suo fratello gemello Fulgenzio. Il loro obiettivo: industrializzare il design senza sacrificare l’eleganza. In Tecno, Borsani ha introdotto uno dei suoi pezzi più iconici, la chaise longue P40 (1955) – una sedia reclinabile con telaio in metallo, schienale regolabile, supporto per le gambe ribaltabile e ali laterali in gomma. Descritta come ‘una macchina per sedersi’, poteva essere posizionata in 486 modi diversi, unendo precisione ingegneristica e comfort. Rimane una delle poltrone più adattabili mai prodotte.

Altri pezzi eccezionali del primo catalogo di Tecno includono il divano D70, con seduta e schienale divisi che si aprono come un libro, e il sistema per ufficio Graphis (1968), un concetto di spazio di lavoro modulare che anticipava gli ambienti di ufficio flessibili di oggi. Oggi, le opere di Borsani si trovano in importanti collezioni tra cui il Triennale Design Museum di Milano, il MoMA di New York e il Centre Pompidou di Parigi.

Photo by Ggerly - Own work, CC BY-SA 4.0,

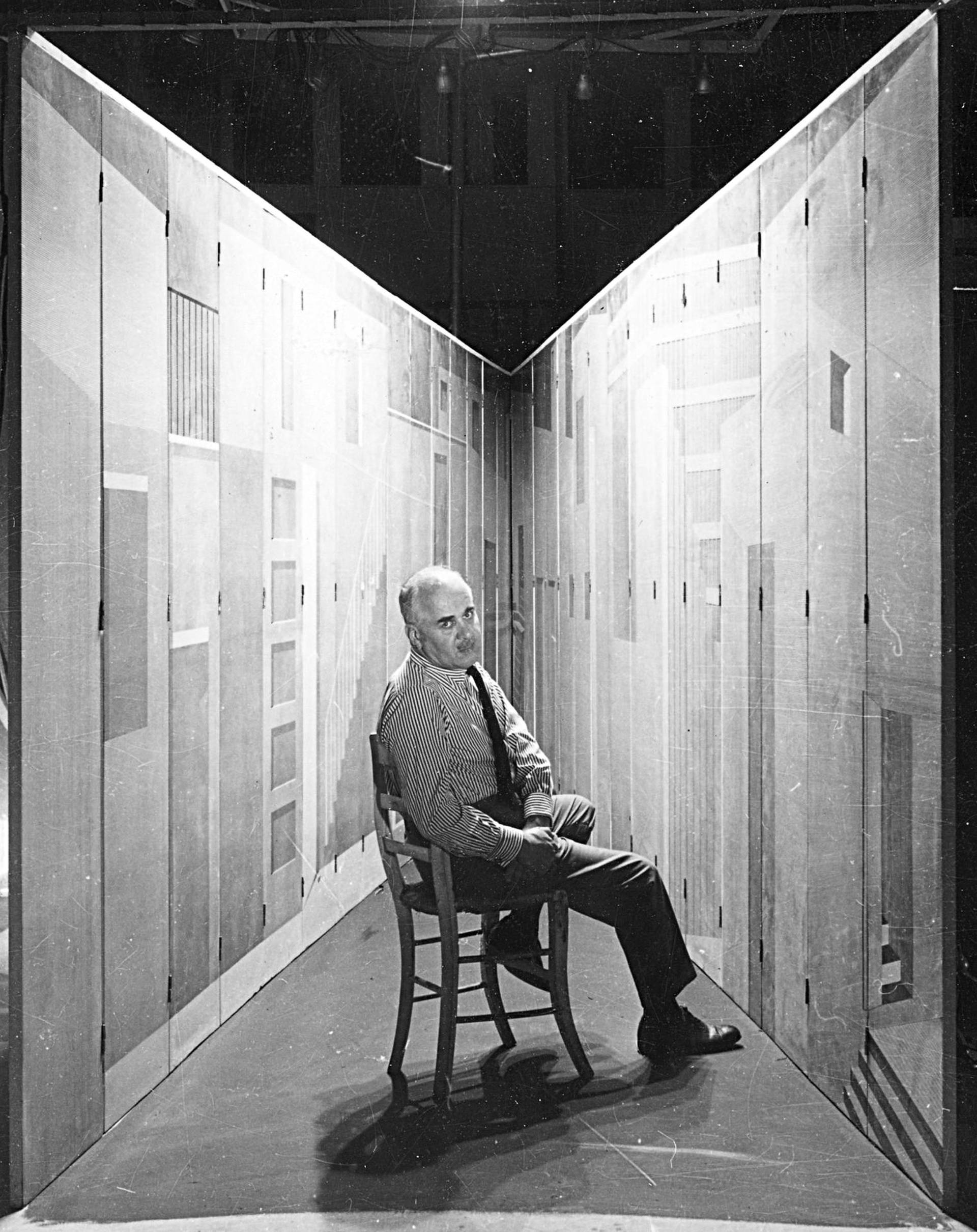

Piero Fornasetti (1913-1988)

Piero Fornasetti era un poliglotta visivo – un artista che si muoveva senza sforzo tra disegno, pittura, stampa e design. Dopo essere stato espulso dall’Accademia di Brera di Milano per insubordinazione, ha aperto la sua stamperia d’arte nel 1930, gettando le basi per quello che sarebbe diventato l’universo singolare di Fornasetti. Collaborando con artisti come Fabrizio Clerici e Alberto Savinio, ha prodotto libri e litografie in edizione limitata prima di volgersi verso mobili e interni.

Un incontro cruciale con l’architetto Gio Ponti nel 1940 ha innescato una collaborazione di lunga durata e ha spinto Fornasetti verso il design per la vita quotidiana. Con l’incoraggiamento di Ponti, ha iniziato a creare mobili, vassoi, ceramiche e paraventi– tutti tele per le sue illustrazioni oniriche. Il suo mondo era pieno di illusioni ottiche e capricci neoclassici: soli, lune, carte da gioco e il volto infinitamente reimmaginato della cantante lirica Lina Cavalieri, la cui immagine è diventata un motivo distintivo in oltre 350 variazioni.

Nel 1956, ha aperto il primo negozio Fornasetti in Via Manzoni a Milano, dove i suoi pezzi venivano spesso descritti come ‘follia pratica’.

‘Io sono i miei mobili e i pezzi sono la mia biografia personale’, disse una volta. ‘Quello che ho fatto era qualcosa di più della decorazione – era un invito all’immaginazione.’ Oggi, l’Atelier Fornasetti continua sotto la direzione di suo figlio Barnaba, producendo sia riedizioni d’archivio che nuove opere che onorano l’eredità di Piero.

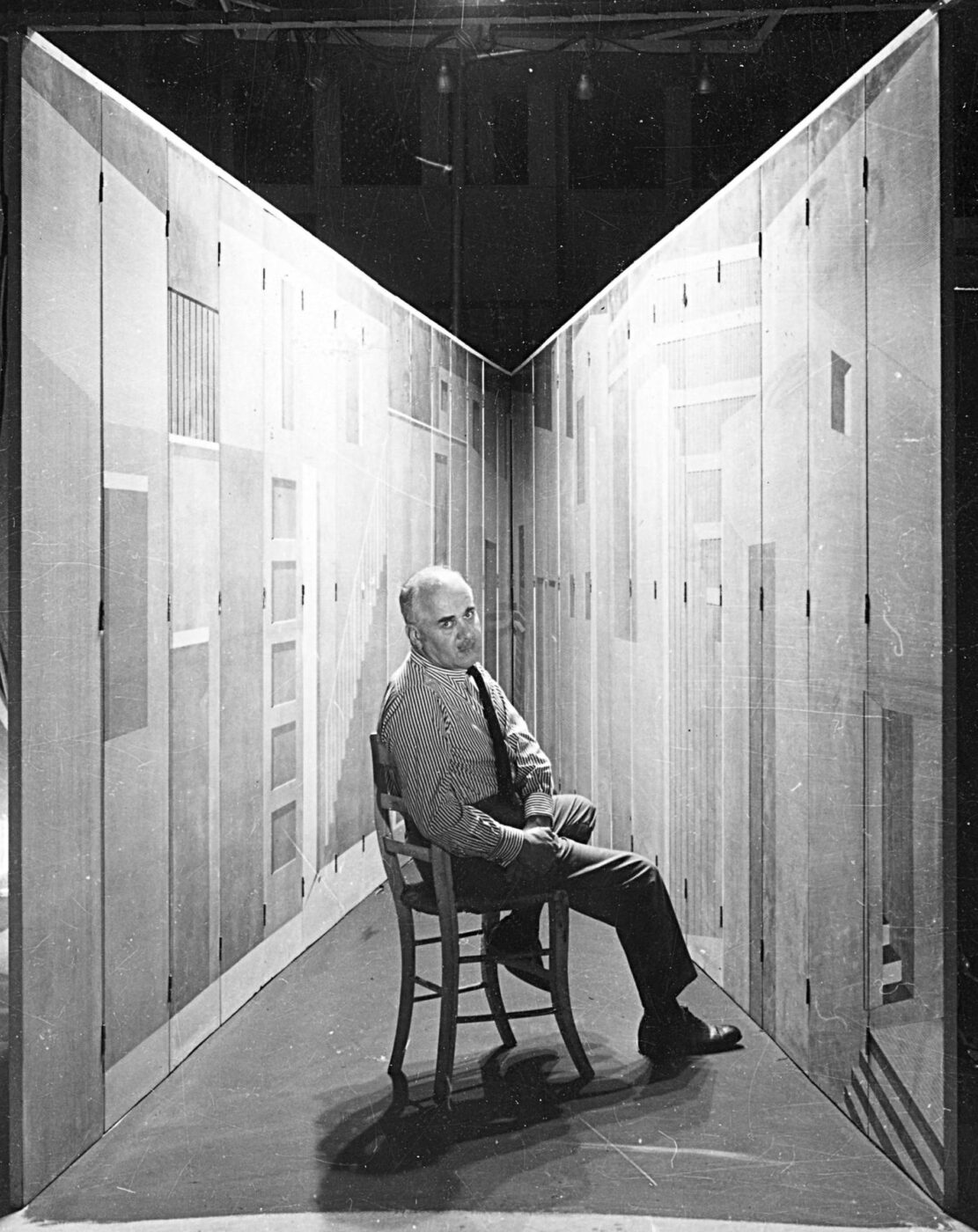

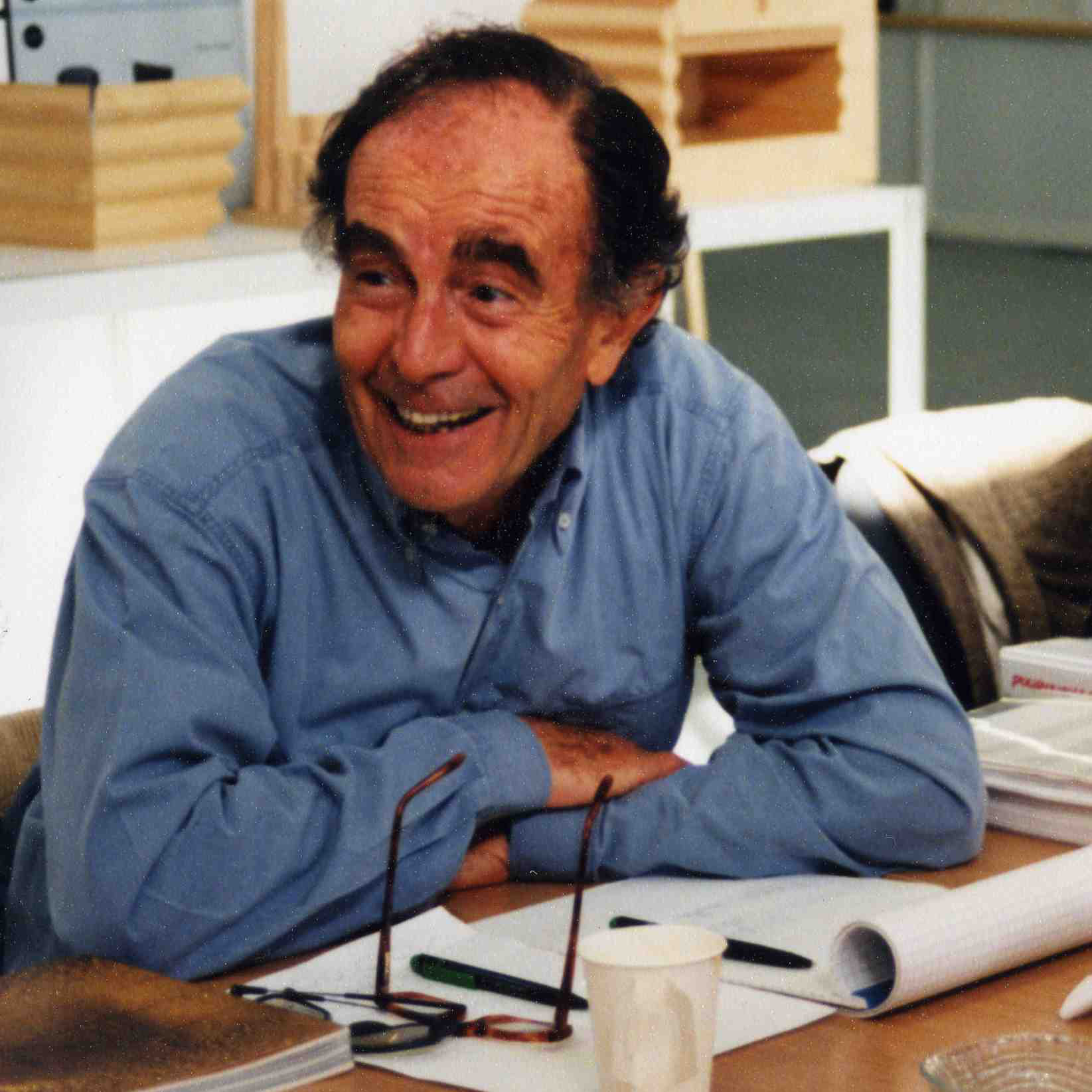

Photograph of the Italian artist Piero Fornasetti sitting in his La Stanza Metafisica.

By Fornasetti - Own work, CC BY-SA 4.0,

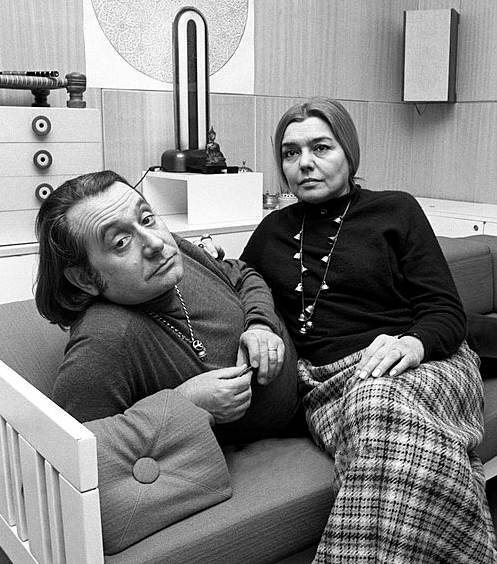

Ettore Sottsass (1917-2007)

Pochi designer hanno plasmato il linguaggio visivo del design di fine XX secolo come Ettore Sottsass. Famoso per il suo stile irriverente e la visione radicale, ha contribuito a far esplodere i confini tra l’alta progettazione, la cultura pop e la vita quotidiana. Dopo essersi laureato in architettura al Politecnico di Torino nel 1939, si è trasferito brevemente a New York nel 1956 per lavorare sotto George Nelson – un primo incontro con il modernismo americano che avrebbe influenzato la sua prospettiva globale.

La svolta di Sottsass è arrivata nel 1958, quando è stato assunto come consulente di design per Olivetti. Lì, ha creato di tutto, dalle macchine da scrivere ai mainframe, inclusa la Valentina macchina da scrivere (1969), una macchina portatile rosso brillante che gli è valsa il Compasso d’Oro. Alla fine degli anni ’60 e ’70, ha collaborato con collettivi sperimentali come Superstudio e Archizoom, esplorando l’anti-funzionalismo e l’estetica radicale prima di fondare il proprio studio a Milano.

“Quando ero giovane, tutto ciò che sentivamo era funzionalismo, funzionalismo, funzionalismo. Non è abbastanza. Il design dovrebbe essere anche sensuale ed eccitante.” Quell’ethos si è cristallizzato nel 1981 quando ha fondato il Gruppo Memphis, un audace collettivo di designer che ha rifiutato il minimalismo a favore di grandi colori, asimmetria e atteggiamento stravagante. Durante questo periodo, Sottsass ha progettato i suoi pezzi più iconici: il divisorio totemico Carlton, il mobile a zigzag Casablanca e la lampada Tahiti simile a un uccello.

Oggi, l’estetica Memphis è tanto polarizzante quanto influente (ha praticamente definito il look degli anni ’80 e dei primi anni ’90) ma la convinzione di Sottsass che il design potesse essere divertente rimane profondamente risonante.

AA366382 cucina 297 446 300 3508 5273 RGB

Ettore Sottsass design pieces at

Achille Castiglioni (1918-2002)

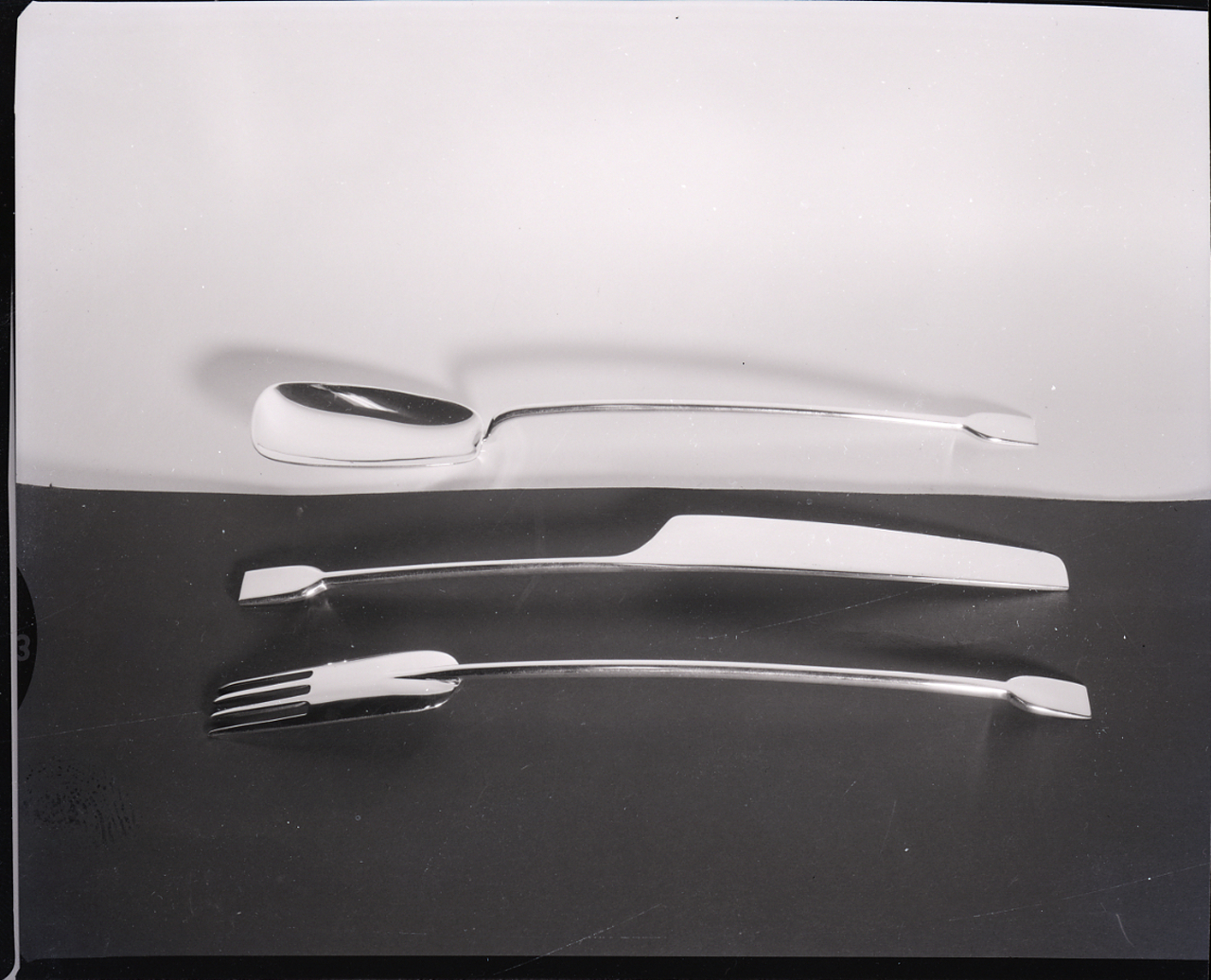

Achille Castiglioni ha affrontato il design con uguale precisione e gioco. Laureato al Politecnico di Milano, si è unito ai fratelli Livio e Pier Giacomo nella fondazione dello Studio Castiglioni, dove sono diventati famosi per trasformare oggetti di uso quotidiano in design intelligenti e duraturi – sempre radicati nell’utilità, ma mai senza un occhiolino.

“Il design non dovrebbe essere alla moda. Un buon design dovrebbe durare nel tempo, fino a quando non si consuma”, disse una volta. Quella filosofia vive nei suoi pezzi iconici: la lampada Arco (1962), con una base in marmo e un arco di acciaio inossidabile; lo sgabello Sella (1957), sormontato da una sella di bicicletta; e il Mezzadro (1957), un sedile di trattore reinventato come una seduta giocosa. Che si trattasse di progettare un posacenere, un dispenser di birra o un apparecchio di illuminazione, Castiglioni infondeva in ogni oggetto umorismo, ma non a scapito dell’intuizione umana.

Membro fondatore dell’Associazione per il Disegno Industriale italiana negli anni ’50, ha trascorso sei decenni a plasmare come il design potesse, e dovesse, funzionare nella vita quotidiana. Il suo lavoro rimane in produzione – attraverso Flos, Zanotta e Alessi – ancora oggi.

Courtesy ofFlos - https://flos.com/it/prodotti/lampade-tavolo/taccia/taccia/, CC BY-SA 4.0

Vico Magistretti (1920-2006)

Nato in una importante famiglia di architetti milanesi, Vico Magistretti ha sviluppato un linguaggio di design che era allo stesso tempo sperimentale e raffinato – spogliando le forme fino alla loro essenza senza mai perdere calore. Durante la Seconda Guerra Mondiale, è sfuggito alla deportazione militare ed è fuggito in Svizzera, dove ha studiato sotto l’architetto umanista Ernesto Nathan Rogers, che sarebbe diventato un’influenza per tutta la vita.

Negli anni ’60, Magistretti ha iniziato a collaborare con importanti marchi italiani come Artemide, Oluce e Cassina, producendo una serie di classici moderni. La sua lampada Eclisse (1965), un design giocoso ma funzionale per Artemide, presenta un corpo metallico rotondo e una tonalità interna rotante che permette all’utente di “eclissare” la lampadina, modulando la luce – un’idea che gli è valsa il Compasso d’Oro nel 1967. Altri pezzi di spicco includono la sedia in plastica impilabile Selene (1969) per Artemide e il scultoreo Maralunga divano (1973) per Cassina, un pezzo morbido e profondo con poggiatesta regolabili nascosti all’interno di ogni cuscino posteriore – attivati da una leggera trazione – per permettere a chi si siede di passare dal supporto eretto al relax disteso.

Oggi, puoi vedere i suoi pezzi esposti al MoMA di New York e al Triennale Design Museum di Milano.

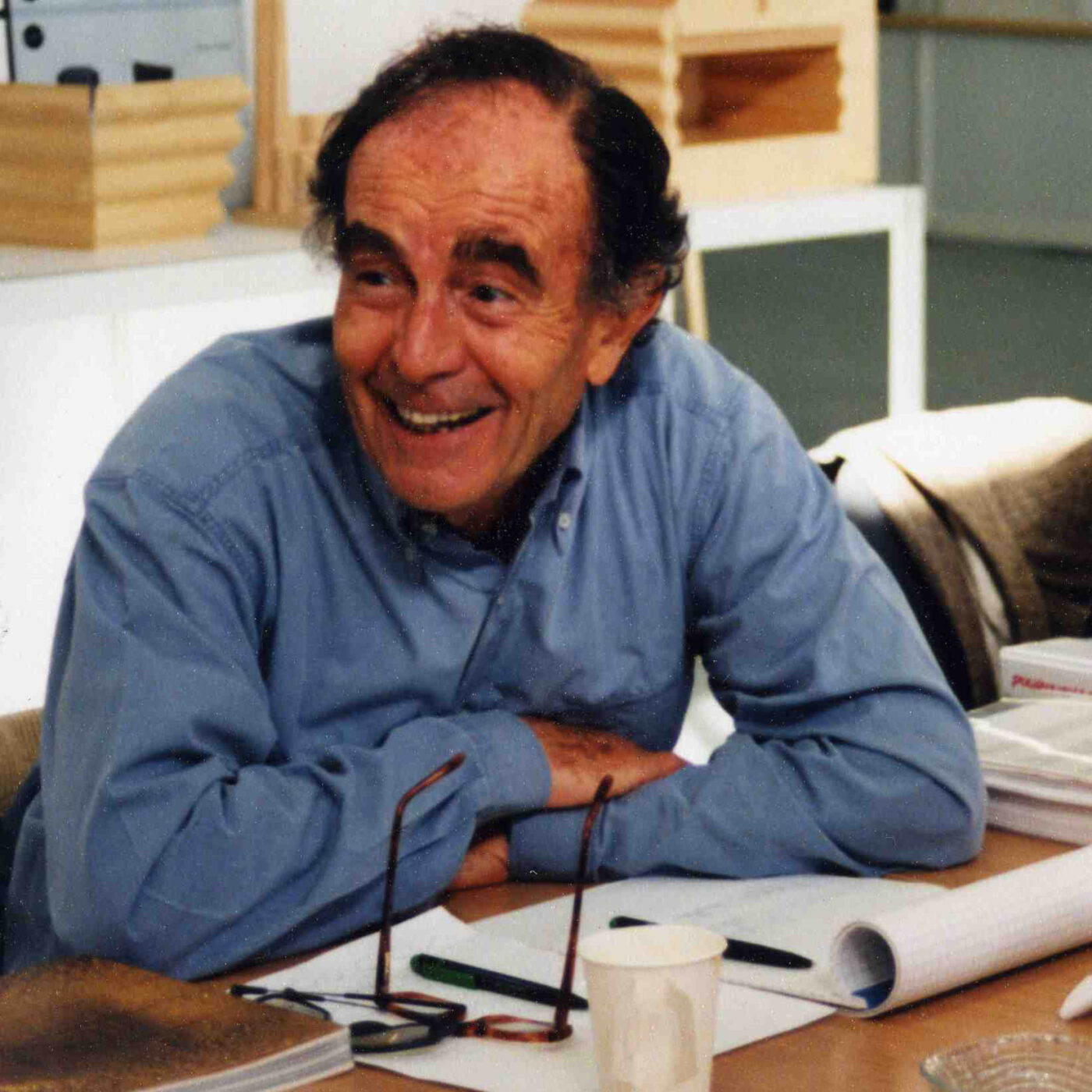

By Paolo Monti - Available in the BEIC digital library and uploaded in partnership with BEIC Foundation.The image comes from the Fondo Paolo Monti, owned by BEIC and located in the Civico Archivio Fotografico of Milan., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48068601

Gaetana “Gae” Aulenti (1927–2012)

Figura chiave nella scena del design italiano del dopoguerra, Gae Aulenti ha portato chiarezza architettonica e carattere a tutto, dai mobili agli spazi pubblici importanti. Dopo essersi laureata come una delle sole due donne nella sua classe al Politecnico di Milano, si è unita alla rivista Casabella prima di passare al design industriale negli anni ’60. Il suo pezzo più noto, la lampada Pipistrello per Olivetti, abbina uno stelo telescopico e una tonalità “a pipistrello” con una luce morbida e diffusa.

“Miro a creare mobili che appaiano in una stanza come edifici sullo skyline”, disse una volta Aulenti. Ha portato questo ethos nel suo ruolo di direttore artistico di FontanaArte dal 1979 al 1996, dove ha contribuito a guidare il marchio verso una nuova fase modernista. Sotto la sua guida, ha disegnato pezzi duraturi come il Tavolo con Ruote (un tavolo di vetro su ruote industriali), il tavolo Tour (una variante con una ruota di bicicletta come base), e la lampada Parola, co-progettata con Piero Castiglioni.

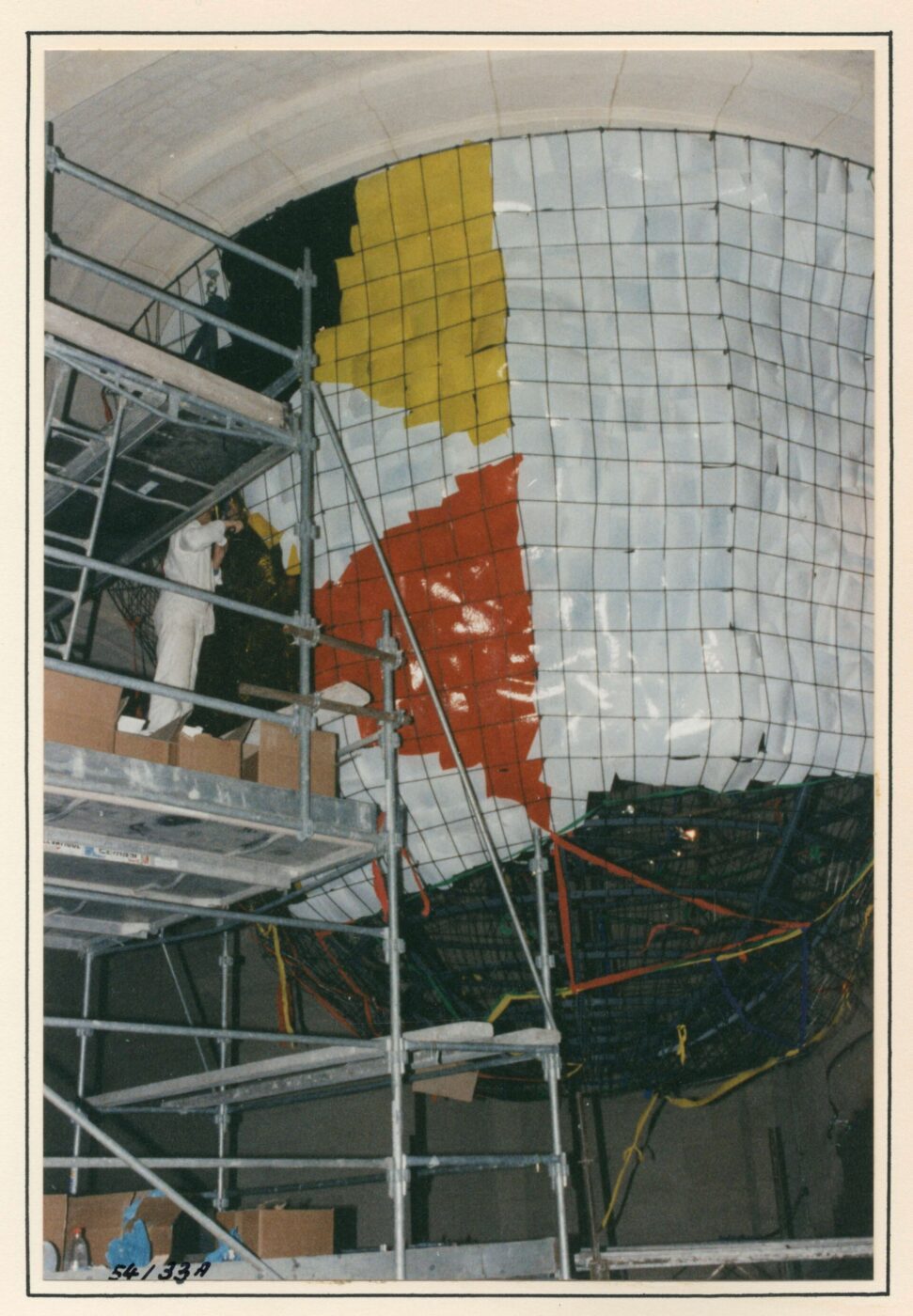

Anche se è la sua trasformazione della Gare d’Orsay nel Musée d’Orsay che rimane una delle sue opere più celebrate – un progetto di riutilizzo adattivo che ha trasformato una stazione ferroviaria Beaux-Arts in un museo di classe mondiale. Negli ultimi anni, Exteta ha rilasciato una riedizione della sua collezione del 1964 Locus Solus, originariamente creata per Poltronova e una radicale partenza dai toni smorzati dell’epoca: mobili da esterno fatti di luminose strutture tubolari in acciaio in arancioni e gialli audaci, abbinati a cuscini con stampe grafiche.

Di Jl FilpoC - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90446340

gae aulenti

Gaetano Pesce (1939–2024)

Nessuno ha fatto sentire i mobili più vivi – o più sovversivi – di Gaetano Pesce. Con la resina come suo mezzo e la ribellione come suo metodo, ha piegato l’architettura, il design del prodotto e l’arte in forme incredibilmente originali che sfidavano la simmetria, la tradizione e la compiacenza.

Nato a La Spezia nel 1939, Pesce ha studiato architettura all’Università di Venezia sotto Carlo Scarpa ed Ernesto Rogers. Nel 1959, ha co-fondato il Gruppo N, un collettivo focalizzato sull’arte cinetica e radicato nei principi del Bauhaus. Negli anni ’60, è emerso come una figura chiave nel movimento del Design Radicale italiano, usando materiali non convenzionali e colori audaci per spingere il design in territorio politico ed emotivo.

La sua opera più iconica – la poltrona UP5 “La Mamma” (1969) per B&B Italia – è allo stesso tempo giocosa e provocatoria. Ispirata alle antiche figure di fertilità, la poltrona voluttuosa veniva confezionata sottovuoto e si espandeva al momento del rilascio, abbinata a un pouf legato che evocava una palla al piede. Era un chiaro, intransigente commento sull’oppressione sistemica delle donne. Negli anni successivi, il suo Divano Modulare Rosetta (2021), ispirato al panino milanese dello stesso nome, offriva una seduta flessibile, simile a un puzzle.

Pesce ha esteso questa sperimentazione audace all’architettura: l’Edificio Organico ricoperto di piante a Osaka e la surreale Casa dei Bambini al Parc de la Villette di Parigi ne sono esempi eccellenti, così come Il Pescetrullo in Puglia, che ha reimmaginato i tradizionali trulli con forme oniriche e biomorfe.

“Mi sforzo di cercare nuovi materiali che si adattino alla logica della costruzione mentre svolgono servizi appropriati ai bisogni reali,” disse una volta – una filosofia che ha plasmato non solo i suoi oggetti, ma il suo approccio di una vita all’insegnamento presso la Domus Academy, la Cooper Union e oltre. Il suo lavoro vive nelle collezioni permanenti del MoMA, del V&A e del Centre Pompidou.

Gaetano Pesce's Organic Building (1993) in Osaka, Japan. The walls of the construction feature extruded pockets with plants, thus creating an impromptu vertical garden.

Photo by Von PBA Lille - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0