“Gondola, Gondola!” Il richiamo familiare risuona tra le strette vie d’acqua di Venezia, gridato ai passanti da figure che indossano magliette a righe rosse o blu e cappelli di paglia. Questi gondolieri, e le loro barche eleganti e seducenti, sono diventati icone (per non dire altro) della Serenissima. Ma cosa serve per perfezionare l’arte di superare un’altra barca con a malapena un centimetro di spazio?

Molto. Oggi a Venezia rimangono solo 440 gondolieri, una frazione dei 10.000 che un tempo affollavano le vie d’acqua della città. Ogni gondoliere acquista, mantiene e personalizza la propria barca, padroneggiando un’arte che richiede anni di formazione, abilità e conoscenza intima di Venezia stessa.

Tommaso Fabris, conosciuto online come “tommygondolier”, è uno di loro. In un giorno feriale d’estate, guida la sua gondola attraverso stretti canali, indicando angoli e dettagli nascosti. “Sono orgoglioso di essere un ambasciatore della mia città”, mi dice. Le sue corse sono spesso intervallate da mini lezioni di storia e cultura veneziana. Come mi ha riferito con enfasi Andrea Balbi, presidente dell’Associazione Gondolieri di Venezia: “La tradizione, per noi è importante, il nostro lavoro è iniziato mille anni fa. Non possiamo perdere questa tradizione”. Partendo dallo storico traghetto stazione San Toma, Fabris manovra abilmente la gondola sempre più lontano dalla folla di turisti del Canal Grande, fino a raggiungere il sestiere di Dorsoduro, luogo di nascita dell’iconica gondola e uno dei suoi percorsi preferiti. “Questa è Venezia”, dice, chinandosi sotto i ponti e spingendosi di lato contro antichi edifici in mattoni rossi.

I gondolieri iniziano la loro carriera pulendo le barche. “Devi imparare a conoscere la gondola, come parcheggiarla, come aprirla, come pulirla”, tutto prima di imparare a remare, spiega Fabris. Mentre chiama i barcaioli di passaggio in un dolce dialetto veneziano, ricorda i suoi primi anni di pulizia delle gondole come alcuni dei più memorabili dei suoi 17 sul canale.

Inoltre, i gondolieri devono capire la costruzione di una gondola. Non ce ne sono due uguali; ognuna è costruita con circa 280 pezzi di otto diversi tipi di legno, “collegati come un grande puzzle”, secondo Balbi. L’amico e collega gondoliere di Balbi, Tommaso Luppi, mi racconta delle estati da scolaretto trascorse a dipingere gondole con il nipote di un gondoliere, trasformandole in pescherecci quando il traffico turistico era basso.

Ma la formazione si estende oltre la pulizia, il canottaggio e persino la navigazione. Gli aspiranti gondolieri seguono una rigorosa formazione in lingue e storia, arte e cultura veneziana, e devono anche sostenere un esame pratico, che richiede loro di remare dalla parte anteriore, il che, come chiunque sia mai stato in canoa sa, è una posizione molto più difficile da cui governare, e la distribuzione del peso in avanti aumenta le possibilità di ribaltamento. L’anno scorso, circa 200 candidati hanno fatto domanda per diventare gondolieri, ma solo 58 hanno superato l’esame.

Poi, arriva la prossima serie di sfide: turisti entusiasti che schizzano acqua, mettono i piedi sui cuscini e si muovono goffamente intorno alla barca, causando il ribaltamento delle gondole e l’inzuppamento degli occupanti. “Non cambiate posto senza chiedere”, aggiunge Fabris. E la domanda che lo infastidisce di più? “Ma la gente vive davvero a Venezia?”, ride. (Sì, circa 50.000 persone vivono a Venezia a tempo pieno.)

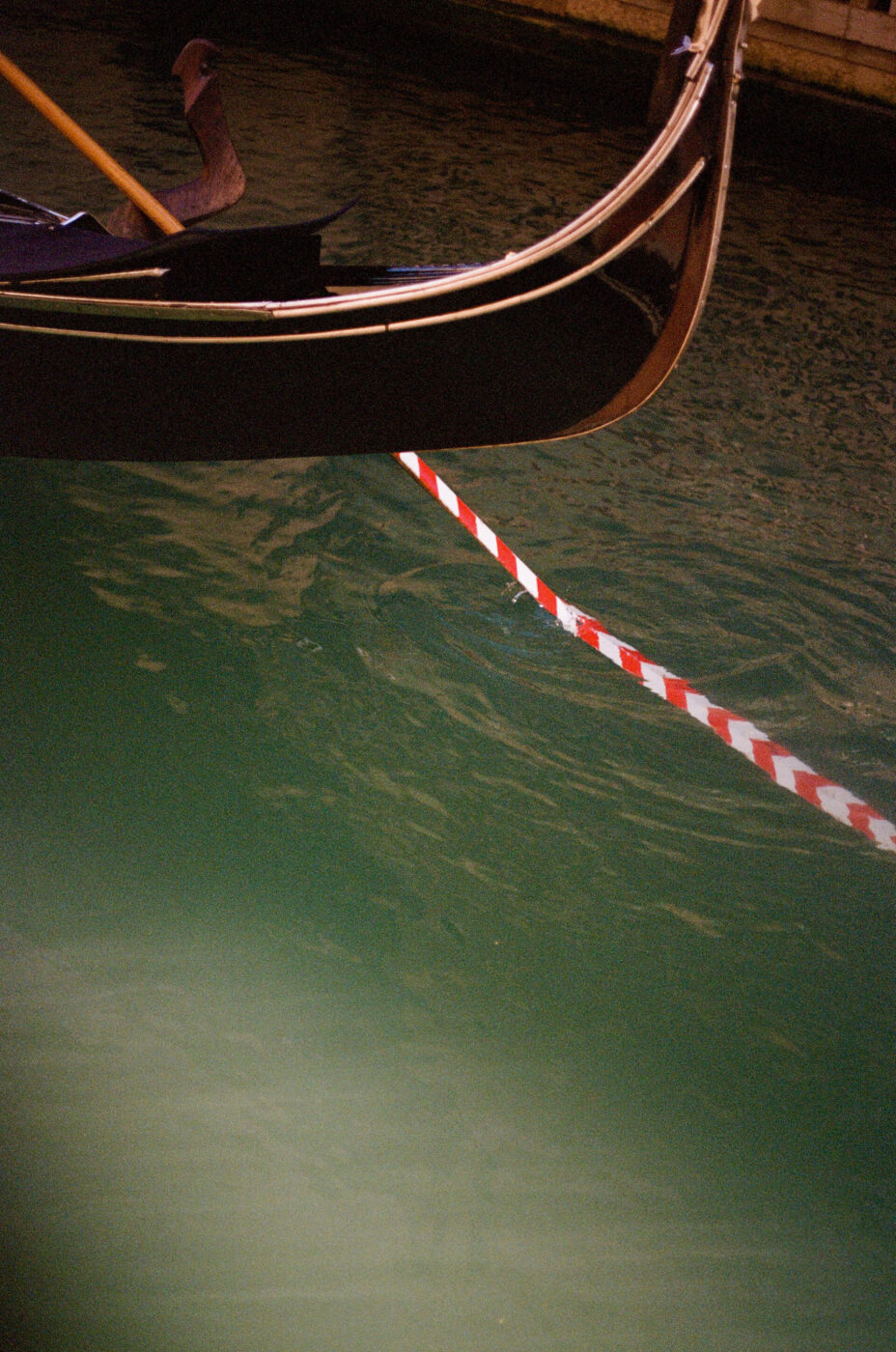

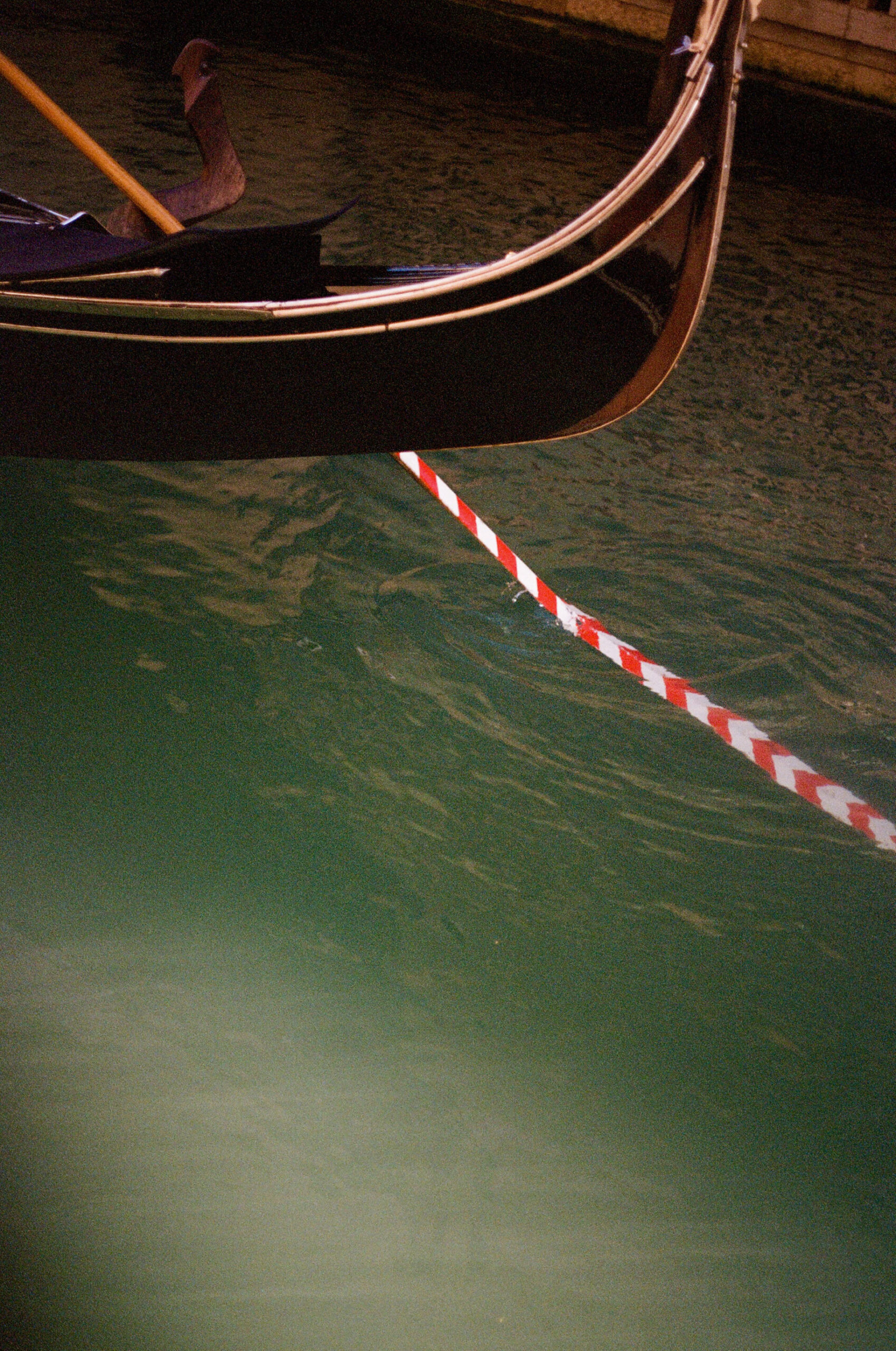

I passeggeri principali delle gondole non sono sempre stati turisti ignari; all’apice della Repubblica veneziana, le gondole erano più spesso mezzi di trasporto privati per i ricchi e i nobili. Menzionate per la prima volta in un decreto del Doge del 1094, le prime gondole avevano il fondo piatto e richiedevano due rematori per trasportare i ricchi proprietari attraverso le lagune. Nel 1600, la loro forma si è evoluta nella silhouette aggraziata che riconosciamo oggi, un cambiamento che ha migliorato l’equilibrio e la manovrabilità e che si adatta meglio a un singolo rematore esperto, secondo Balbi.

Perché l’elegante tonalità nera? Fabris si limita ad alzare le spalle. Offre una leggenda popolare: il colore è stato adottato come

segna di lutto, o segno di lutto per le vittime della peste nera, molto dark academia. Ma, più probabilmente, risale al 1562, quando il Doge e il Senato veneziano emanarono un ordine che vietava le decorazioni stravaganti, un tentativo di porre fine alla competizione ostentata tra le famiglie veneziane più ricche, seguito da decreti che imponevano uniformità e semplicità. Il nero, sempre di moda, divenne il colore obbligatorio.

Ogni barca viene acquistata, personalizzata e mantenuta dal suo gondoliere, e scorgo i nomi dei due figli di Fabris incisi nei pannelli laterali interni. “Noi siamo il simbolo di Venezia”, mi dice Luppi. “Intendi le barche?”, cerco di chiarire. “No,

noi e la barca siamo la stessa cosa”.