“C’è una Firenze meta di un particolare doppio jet set omosessuale che trova, da un lato, in Radclyffe Hall e, dall’altro, in Oscar Wilde le sue divinità protettrici; una Firenze che non spegnerà mai il suo mito dandy”.

Sono le parole di Pier Vittorio Tondelli, scrittore omosessuale morto di AIDS nel 1991. Tondelli nacque a Correggio, ma affermava che Firenze fu il luogo della sua iniziazione alla vita e alla morte nel libro “Un weekend postmoderno“, pubblicato nel 1990. Quando Tondelli scrisse del mondo gay fiorentino, lo aprì a qualcosa di più grande del suo punto di vista personale, dipingendolo invece verso un’esperienza collettiva: “A Firenze… è ancora possibile rintracciare e vivere qualcosa che altre città non hanno mai avuto: il centro”. Questo “centro” non è la griglia fisica di una città italiana moderna, come Milano, creata dai militari; si tratta piuttosto di una mappa stravagante, un insieme di vicoli che si intrecciano come serpenti in una scatola fatta di club provocatori e locali underground. Una Babilonia queer, rovesciata come la mappa dell’inferno dantesco, dove ognuno può trovare ed essere se stesso.

Tre decenni dopo, la scena queer di Firenze, come quella della maggior parte d’Italia, è ancora molto underground. Mentre le identità di altre città globali come Londra, Berlino e New York sono quasi inseparabili dalle loro comunità queer, la scena gay di Firenze freme dal basso, ammantata di oscurità ma scintillante, rifiutando di spegnersi.

Il direttore artistico del Florence Queer Festival, Bruno Casini, è stato l’organizzatore di più di qualche evento memorabile: una sorta di Caronte dantesco della scena queer fiorentina. Guidandomi per la città, mi racconta com’era la vita quando Firenze era un’icona scintillante della dissolutezza gay.

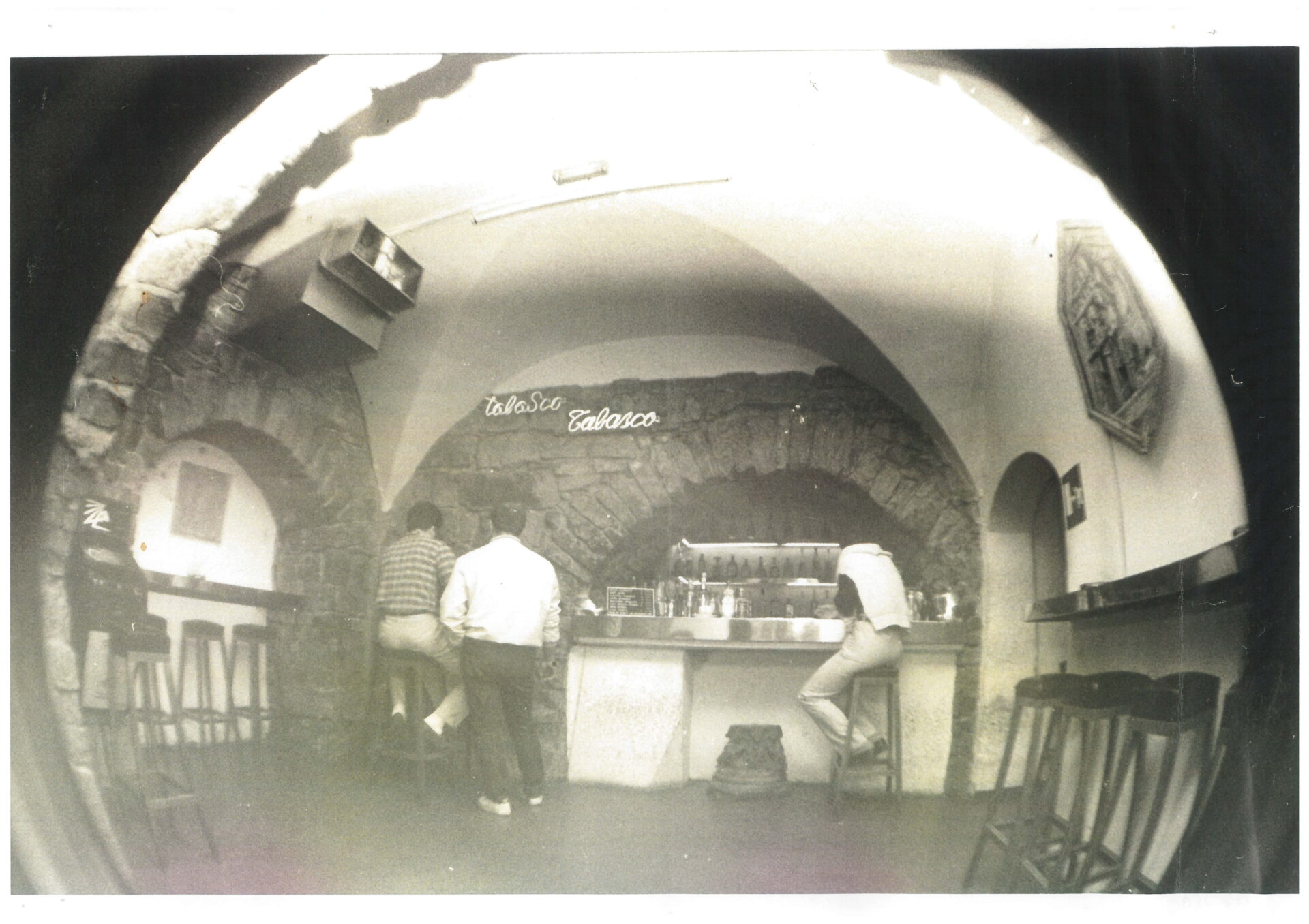

Il Tabasco, un locale gay in Piazza Santa Cecilia, aprì nel 1974 come luogo di aggregazione culturale prima di trasformarsi in qualcosa di diverso nel 1978: “Con la ‘Febbre del Sabato Sera’, si creò anche una pista da ballo e una discoteca, diventando uno dei luoghi più frequentati dal turismo gay internazionale”, spiega Bruno, mentre passiamo davanti alla porta chiusa con un lucchetto. Il locale chiuse i battenti nel 2008, ma il suo fantasma è ancora palpabile nella strada vicino a Palazzo della Signoria. Gli eventi notturni al Tabasco erano accoglienti, con molta privacy: all’epoca, molti uomini famosi – scrittori, politici – si incontravano nell’oscurità e godevano dell’atmosfera vibrante del locale. Luca Locati Luciani, esperto della scena queer e pop di Firenze, fa eco a Bruno: “Dal Tabasco in poi, Firenze è diventata una città gay, riconosciuta a livello internazionale come uno status symbol”.

I fondatori del Tabasco, Marco Bagnai e Marcello Salvietti, aprirono anche il Crisco, il primo cruising bar per gay che prendeva il nome dalla famosa marca di margarina americana utilizzata per la lubrificazione. È l’unico locale di questo tipo ancora aperto a Firenze. A parte il logo con caratteri a bolla che mantiene l’eccitazione e la giovinezza degli anni passati, non c’è però nulla di quello che era un tempo. Se il Tabasco era il luogo di incontro culturale della scena omosessuale, il Crisco era il delirio di un circolo infernale e perverso. Con la sua memorabile dark room, Bruno ricorda: “Era un po’ rude, un po’ estrema, sembrava una prigione. Il riferimento era a Jean Genet, alla cultura del master e dello slave”.

Tabasco in the 1980s

Crisco Club poster

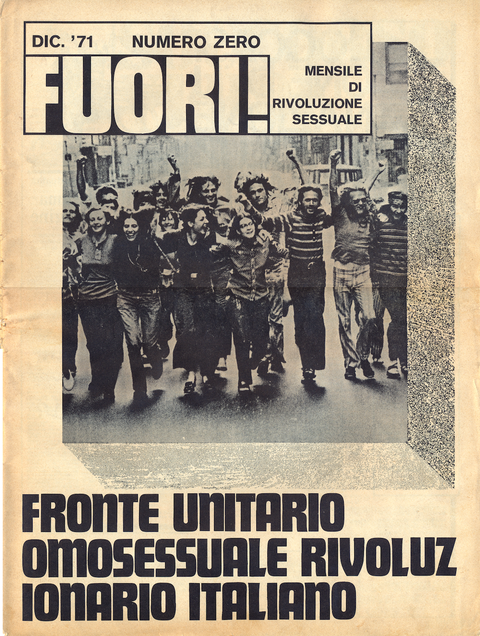

Firenze puntava all’eccesso, all’edonismo e a una scena queer che fosse tale in tutti i sensi, opponendosi a tutto ciò che era etero, patriarcale, cisgender e “straight”. “L’omosessualità è oggettivamente una forma particolarmente perseguitata e condannata, soprattutto perché rappresenta un erotismo puro, non istituzionalizzato, non controllabile, sfuggente al primato dell’eterosessualità genitale, non riducibile così al sesso per la procreazione e, quindi, alla famiglia patriarcale”, scrivevano gli omosessuali della prima rivista gay italiana in assoluto, FUORI!, in occasione del lancio del loro numero 0 nel 1971.

Sono stati anni difficili che vanno letti in un contesto più ampio. Negli anni Sessanta, identificarsi come “omosessuale” era come la metonimia usata da Dante Alighieri: un termine ombrello per un insieme indefinibile, eppure catalogato dalla società etero e patriarcale con nomi disumanizzanti come “invertito” e “terzo sesso”. A quei tempi, dare un nome alle cose era importante: significava fare coming out dopo anni di forte stigmatizzazione. Luca Locati Luciani, fondatore del Centro di Documentazione Aldo Mieli e prezioso archivista della comunità LGBT+ italiana, spiega che, alla vigilia degli anni Settanta, Firenze divenne teatro di una vera e propria retata storica: nel maggio del 1969, un mese prima dei moti di Stonewall, la polizia compì una retata nelle zone delle Cascine, di piazza Vittorio Veneto, dell’Albereta e del Lungarno del Tempio; era la mappa della scena cruising fiorentina, contro la quale, come scriveva il quotidiano “La Nazione”, è in atto “una guerra agli omosessuali per motivi più che evidenti di moralità pubblica”. Dopo la retata, la comunità queer scrisse una lettera contro “le persecuzioni nazifasciste, i controlli della polizia e le speculazioni razziste della stampa” ed espresse pubblicamente il proprio dissenso. Gay, lesbiche e trans scesero in piazza per affermare la propria esistenza. Erano anni in cui la stampa propendeva per la violenza, come scriveva “La Stampa” di Torino nel 1971: “Poveri omosessuali, così psicotici, nevrotici e infelici”. Al contrario, a Firenze, parafrasando l’editoriale del numero 0 di FUORI!, la comunità queer era “dinamica e appassionata”.

Firenze fu luogo di nascita di personaggi prolifici, icone che hanno superato i confini e lasciato segni enormi. Se i conservatori accusavano i queer di essere immorali, allora la comunità queer avrebbe mostrato loro fino a che punto potevano spingersi. Il Banana Moon, aperto nel 1977, un anno prima dello storico evento pisano del 1978, funse da ponte e fu un luogo chiave per comprendere la storia queer di Firenze. Era un locale queer prima che esistesse il termine queer, proto-fluido, per la sua clientela variegata che mescolava persone di ceti e gusti diversi. Oggi c’è solo una porta verde a ricordare quello che per Bruno era un luogo dirompente e necessario: “Organizzavamo concerti, con i performer Ivan Cattaneo e Alfredo Cohen, pioniere del cabaret gay. Tra i produttori musicali c’era Franco Battiato, con il suo disco ‘Come barchette dentro un tram’, uscito nel 1977 con l’introduzione di Fernanda Pivano, madre della beat generation italiana”. Bruno, pieno di nostalgia, indica il numero civico e ripensa a quella Città di Dite. Era il luogo in cui Mario Mieli, uno dei fondatori del Fronte Omosessuale Italiano e tra i primi attivisti gay, sconvolse un intero pubblico defecando sul palco e servendo le sue feci. La creatività fiorentina dei decenni successivi inizia qui. Una creatività fatta di sex club, ma anche di luoghi lucidi e fluidi, come le sete e i sacchi della spazzatura indossati da Mieli per impressionare il pubblico con le sue performance scioccanti.

Leigh Bowery, artista e drag queen di Melbourne, ha introdotto l’esuberanza della queerness nelle strade di Firenze. Bowery ha vissuto a Firenze per sei mesi, scandalizzando la città con le sue performance e il suo stile post-punk. A Firenze, Bowery entrò in contatto con “I ragazzi del Bopper”, un collettivo queer nato negli anni ’80 che anticipava quella cultura della stravaganza che sarebbe esplosa dieci anni dopo. Le loro feste erano memorabili, oltraggiose e chiassose. Al loro “banchetto pagano”, gli ospiti venivano accolti con pezzi di carne di mucca appesi e grondanti sangue.

“Una volta il loro dj, Asso, fece la pipì sulla gente e molti la scambiarono per champagne”. Questa congregazione di alternativi ha trasformato Firenze in un sogno londinese: ispirandosi alle trasformazioni della Bowery, ha portato con sé un edonismo dirompente, scintillante e scanzonato, che Bruno chiama “l’estetica dell’impossibile”.

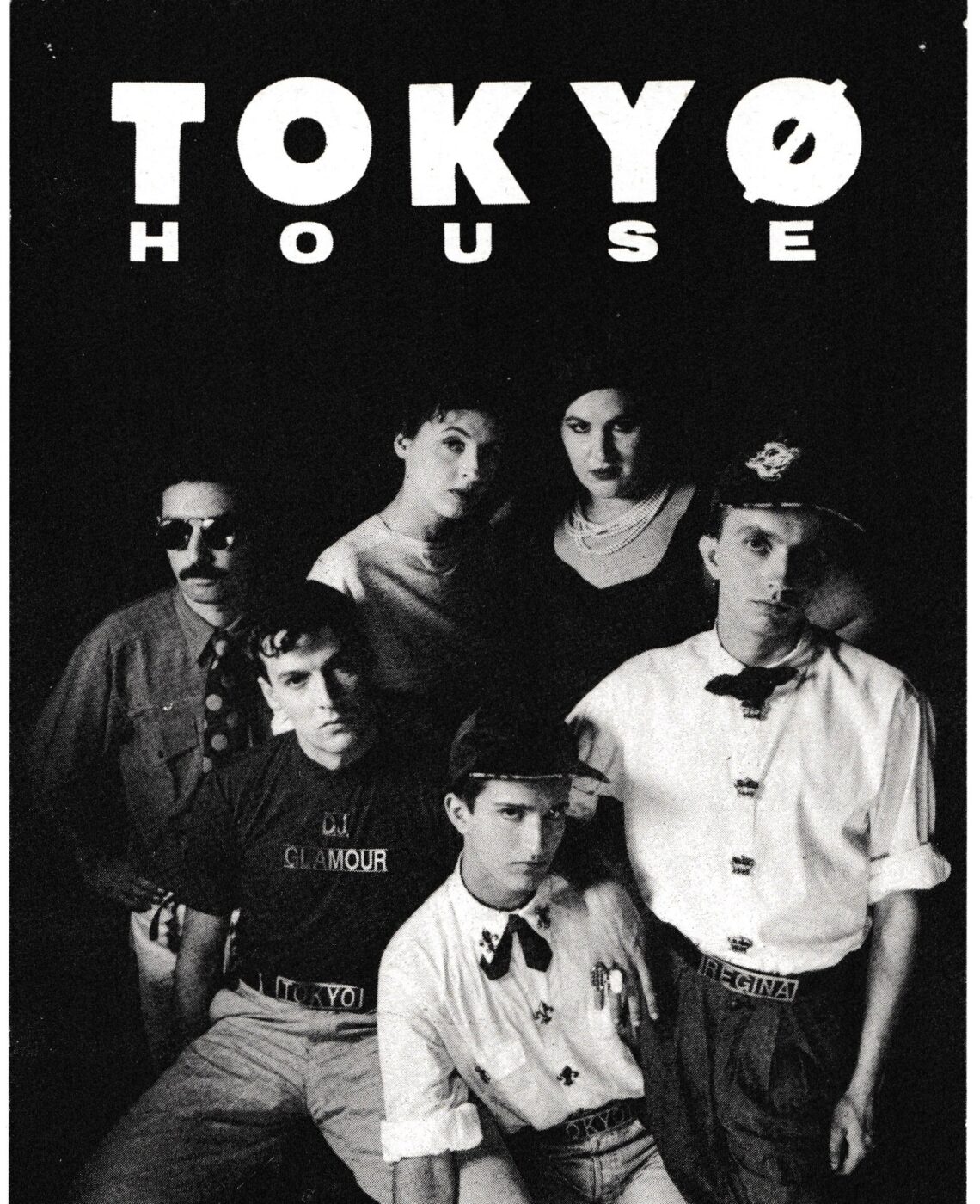

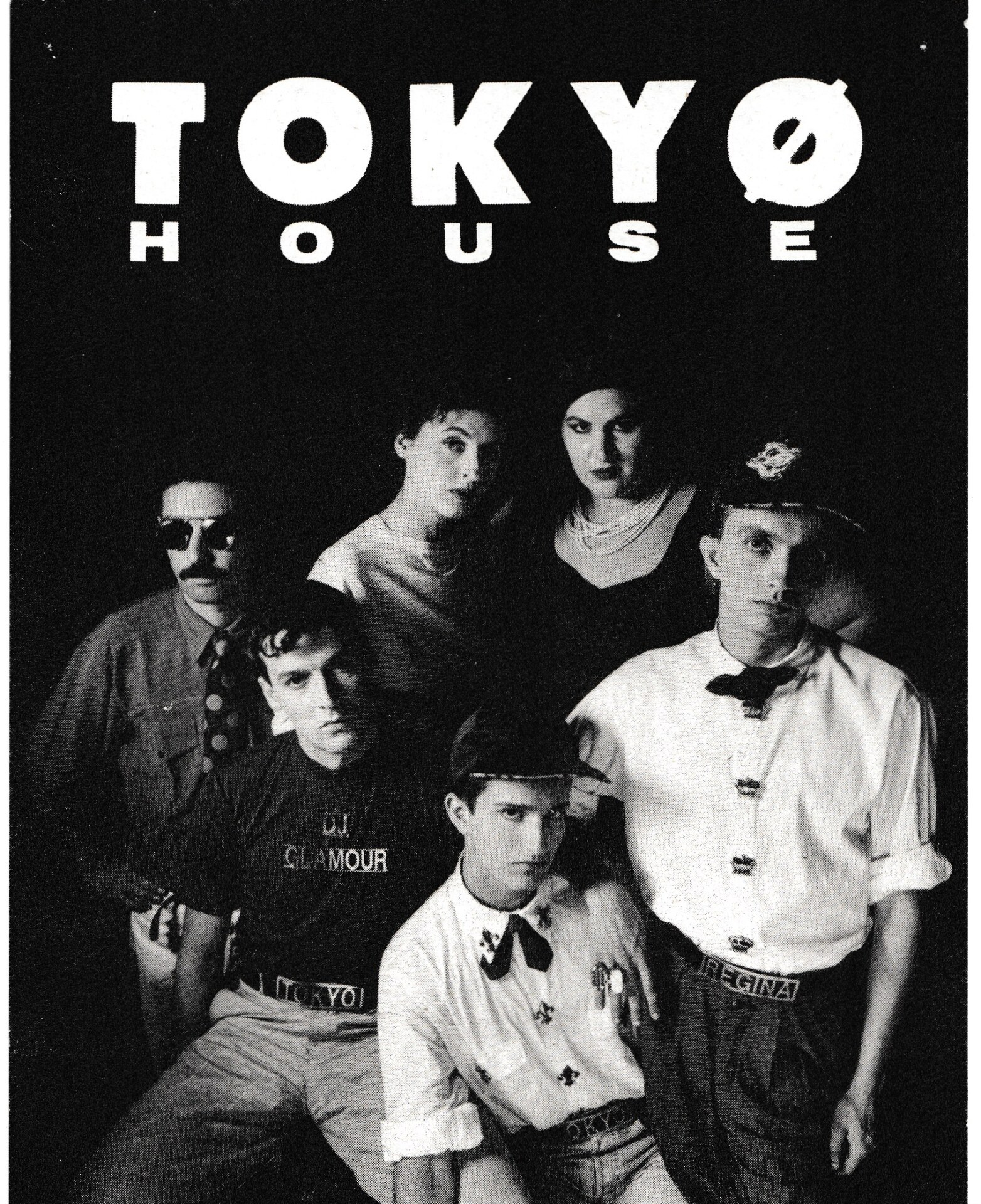

In questa stravagante fetta di Firenze, anche la frivolezza era un atto politico. “Abbiamo vissuto l’eredità della controcultura degli anni ’60: non c’era l’idea che la politica fosse diversa dalla vita. Abbiamo goduto di una bolla incredibile, ci siamo divertiti anche quando, fuori dal mondo della burocrazia, il debito saliva a livelli pazzeschi”, racconta Stefano Bonamici, direttore artistico del collettivo controculturale noto come “Tokyo Production”. Nato negli anni ’80, sulla cresta dell’onda queer fiorentina, questo collettivo incanalava le energie del mondo omosessuale dalle tombe della morale pubblica in feste folli. “Trovavi di tutto, dai punk ai preti, e quando uscivano erano tutti amici, nudi, senza cravatta, con le camicie sbottonate”, ricorda Stefano. Abbracciare la queerness era possibile a Firenze, una città che, più di Milano, respirava moda e cultura internazionale. “Al primo evento che organizzammo, il 5 gennaio 1986, solo due delle tante persone presenti erano la modella italiana Dalila Di Lazzaro e lo stilista francese Jean-Paul Gaultier”.

Tokyo House

Firenze divenne un crocevia, figlia di Londra e Berlino: “È bastato il passaparola”, spiega Stefano, “e poi, a renderla una città globale, ci fu l’universo della moda di Pitti. Enrico Coveri portò uno staff internazionale nella città di Firenze, riempiendola di giovani provenienti da tutto il mondo”.

A proposito di moda, Bruno mi conduce in via Roma, dove si trova il flagship di Luisaviaroma, un tempo boutique di Andrea Panconesi, oggi brand globale. Le luci a LED sovrastano il ricordo delle vetrine che riflettevano l’eleganza, simbolo di una spensieratezza senza limiti. Al proprietario Panconesi, continua Bruno, va il merito di “aver dato alla classica boutique una formula di moda internazionale, orientata alla sperimentazione e volta al rischio”. La moda importata a Luisaviaroma ha plasmato l’immaginario queer a Firenze.

La via gay di Firenze, Borgo Santa Croce, è ormai irriconoscibile senza le sue bandiere arcobaleno. Di giorno è uno stretto vicolo che si espande verso la piazza dove sorge l’omonima basilica. Bisogna aspettare la sera per vedere accendersi la luce al neon del “Quelo Bar” quando Katia, la proprietaria, apre le porte a tutti: “C’è una clientela eterogenea, sicuramente LGBTQ+”, spiega con un sorriso semplice e sincero. Accanto si trova il “Piccolo Café”, punto di incontro della comunità arcobaleno fiorentina. È chiuso fino al tramonto, quando la strada acciottolata, scrostata dai bagagli dei turisti in fuga, si trasforma in un patio all’aperto.

In piazza Santa Croce si profila un’eredità più solenne. Negli anni Novanta, l’architettura gotica della chiesa fece da cornice all’apertura della Settima Conferenza Internazionale sull’AIDS. Era il giugno del 1991 e, per la prima volta, una città italiana ospitava medici, ricercatori, relatori e persone affette da HIV. La stampa, ancora scettica, la chiamava “Conferenza della speranza” e si preoccupava del popolo dell’AIDS: “migliaia di malati o potenziali malati che verranno a Firenze”. La foto davanti alla Basilica con la cosiddetta “trapunta dei nomi” – la trapunta commemorativa dell’AIDS del Progetto NAMES – appesa a un’impalcatura, raccontò meglio di qualsiasi testo la chiusura sociale e la stigmatizzazione dovuta a ragioni di “moralità pubblica” o, più precisamente, di pregiudizio.

Aids quilt at the Conferenza sull'Aids a Firenze (1991). Photo courtesy of Giovanni Rodella.

Come le persone che li guidano, i locali queer di Firenze resistono alle ondate di pregiudizi, all’inflazione e ai cambiamenti politici. Un tempio della nostalgia, ancora pieno di vita, è “Contempo Records”, uno storico negozio di dischi inaugurato nel 1979 che ha lavorato anche come etichetta discografica indipendente, stampando i primi dischi di Litfiba, Neon, Diaframma e della new wave fiorentina. Ci accoglie Alessandro Nannucci, barba lunga e sguardo tagliente, uno dei primi appassionati di leather-rock a Firenze: “Ancora oggi, Contempo è uno spazio dove ci sono molti vinili rari, che attira un pubblico arcobaleno interessato alla musica da discoteca. I più venduti sono i primi dischi in vinile dei Village People”, spiega l’esperto di musica a Bruno, che lo considera un luogo da non perdere. La disco musica è stata anche questo: la colonna sonora di una nuova comunità, l’inno di una rivoluzione fatta sulle piste da ballo e nelle piazze, della protesta globale, come ricorda il Gay Liberation Front del 1969 a New York.

Forse non rimane molto del passato scintillante di Firenze, ma quello che c’è ancora mostra un’eredità duratura che racchiude perfettamente la controcultura della città stessa. Una città che ha riscoperto ciò che era sempre stata nella comunità queer: un cantiere di un’identità scivolosa, mai statica, frastagliata, battuta dai venti della politica e della moda. Un’identità fratturata, ma che rimane in piedi. Come il bugnato della facciata di Palazzo della Signoria.