Le 10 di mattina a Prato appaiono diverse a seconda di quale lato di Porta Pistoiese si attraversi. Nella zona del centro città, gli italiani passano davanti a estetiste, negozi di abbigliamento e pizzerie da asporto, fermandosi a bere un cappuccino al bar mentre vanno al lavoro. I camionisti consegnano ai ristoranti le loro casse giornaliere di carciofi e radicchio, e il caratteristico accento toscano può essere ascoltato durante le conversazioni davanti alla Cattedrale di Santo Stefano.

Sul versante della “Piccola Cina”, gli avventori delle tavole calde iniziano la giornata con zuppa calda e latte di soia fresco, facendo capolino in attività commerciali che portano insegne sia italiane che cinesi. I ristoranti accettano consegne di litchi freschi, funghi enoki e cavoli Napa, e quasi tutti in Via Pistoiese e Via Fabio Filzi chiacchierano in qualche dialetto cinese.

La Piccola Cina di Prato ospita la più grande comunità cinese d’Italia e una delle più grandi d’Europa. A mezz’ora da Firenze, la cittadina medievale toscana di 195.000 abitanti conta circa il 12% dei suoi residenti come cinesi, anche se si sospetta che i residenti privi di documenti facciano aumentare notevolmente la percentuale. Nel 2019 Prato ha eletto i suoi due primi consiglieri comunali cinesi.

Molti degli abitanti cinesi di Prato sono immigrati di seconda generazione, nati e cresciuti in Italia ma non del tutto considerati italiani, né dagli italiani né da loro stessi. L’immigrazione cinese a Prato, principalmente dalla provincia orientale dello Zhejiang, è aumentata negli anni ’90, alimentata dalle crescenti opportunità nell’industria tessile pratese di lunga data.

Inizialmente la gente del posto accolse con favore la manodopera a basso costo degli immigrati, ma presto la percezione italiana nei confronti dei cinesi si inasprì. I critici sostengono che gli immigrati hanno diluito il marchio Made in Italy sostituendo la produzione di tessuti storicamente di alta qualità di Prato con il fast fashion. Altri sostengono che i lavoratori cinesi abbiano semplicemente superato gli italiani nell’adattarsi all’economia globalizzata. La retorica razzista abbonda nei media italiani e nelle conversazioni sugli immigrati cinesi, accusandoli di evadere le tasse e di non riuscire a integrarsi. Ma come si presenta l’integrazione in una città con la più alta percentuale di cittadini stranieri rispetto a qualsiasi altra in Italia?

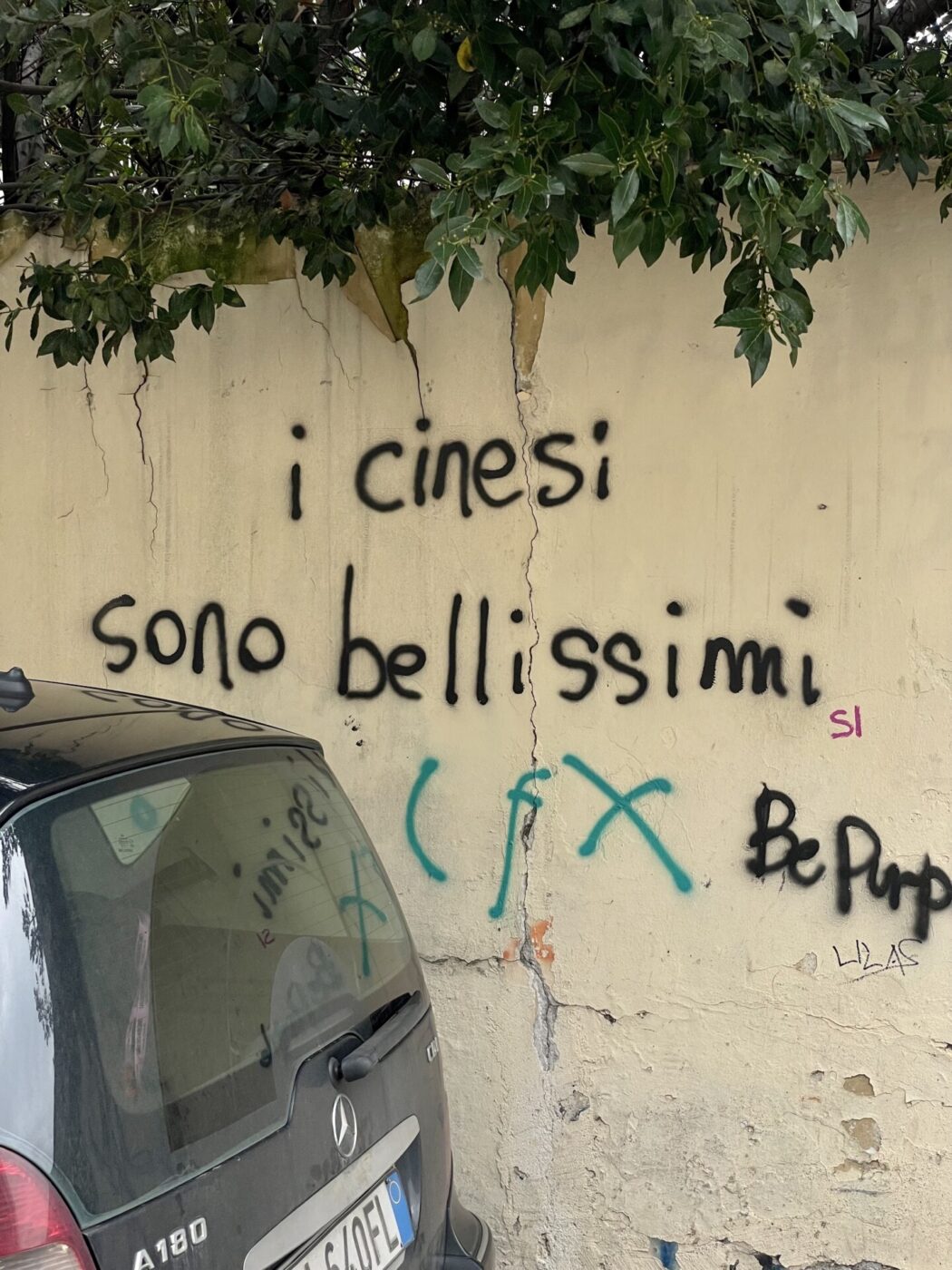

Photo by Sara Cagle

“Sono cresciuto qui, quindi mi sento italiano. Ma culturalmente mi sento metà e metà», racconta Francesca Piao Piao Hu, 24enne pratese che lavora allo Yi Fang Taiwan Fruit Tea di via Pistoiese.

E Francesca vive davvero una vita 50/50: parla il dialetto di Wenzhou con i suoi genitori e l’italiano con i suoi amici. Le piace il cibo cinese a casa, ma nomina le lasagne come il suo primo piatto preferito. Ama i film e la musica cinesi, e il fermo valore italiano di lavorare per vivere, non vivere per lavorare.

A differenza dei Pratesi italiani, che non esiteranno a correggervi strenuamente se li chiamate fiorentini, i Pratesi cinesi non sembrano mostrare molto orgoglio pratese. Francesca dice che le piace la vita in Italia, ma per la sua famiglia si trasferirebbe ovunque. “Per me, essere a casa significa stare insieme ai miei genitori e ai miei fratelli”, che sia in Cina o in Italia, dice.

Francesca dice di vedere poca differenza tra la Chinatown di Prato e la città della sua famiglia a Wenzhou, la città dello Zhejiang da dove emigra la maggior parte dei residenti di Chinatown. Nonostante la distanza di oltre 9.000 chilometri, esiste un legame tra questi due angoli di mondo. La maggior parte delle famiglie che Francesca conosce a Wenzhou hanno almeno un parente o conoscente che vive a Prato, e molte altre fanno un continuo avanti e indietro tra i due luoghi. Un articolo del 2016 in “Identities: Global Studies in Culture and Power” esplora le esperienze dei giovani cinesi a Prato e descrive un diciassettenne, Paolo, i cui amici più stretti includono coetanei che vivono a Prato e visitano i parenti a Wenzhou ogni estate: un’esperienza unica, condivisa solo da questo specifico gruppo di Pratesi cinesi.

Francesca non è l’unica a descrivere la Chinatown di Prato come un’estensione della Cina. Ming Jie Yu, cameriere diciassettenne del “Ravioli Liu”, dice di non aver quasi lasciato il quartiere da quando si è trasferito qui dalla provincia del Fujian sette anni fa. Ciò lo spingerebbe fuori dalla sua “zona di comfort”, che è parlare cinese, mangiare cibo cinese e trascorrere del tempo con i suoi amici cinesi, il tutto nell’enclave toscana di Prato.

L’esperienza di Ming Jie rispecchia quella di altri giovani intervistati per “Identities”, che – al di fuori dell’ambiente più naturalmente integrato delle scuole superiori italiane – si sentono più a loro agio con altri amici di origine cinese. Anche se ha frequentato il Liceo Marconi ed è curioso di esplorare Roma e Milano, Ming Jie dice che non c’è nessuna parte di lui che si senta italiano. Essendosi trasferito a Prato solo per stare con suo padre, immigrato per opportunità di lavoro, Ming Jie dice che spera di tornare nel Fujian.

I cinesi residenti a Prato sono spesso considerati “chiusi” rispetto alla popolazione e ai costumi italiani. Una citazione di Paolo nell’articolo “Identities” può spiegare perché i giovani come Ming Jie sono così pronti a dire di no quando viene loro chiesto se si descrivono in parte italiani: “Quando comincerò a sentirmi italiano, vorrà dire che avrò perso le mie radici, la mia cultura. Non penso che questo sia ciò che dovrebbe essere l’appartenenza”.

Gli immigrati di tutto il mondo sono incoraggiati (o ci si aspetta che siano incoraggiati) a imparare una nuova lingua, ad abbracciare i costumi locali e a cambiare le loro abitudini per adattarsi meglio al loro nuovo paese. Si sostiene che questi sforzi abbatteranno le barriere sociali tra immigrati e nazionali e faranno sentire a casa i nuovi arrivati. Ma in un posto come Prato, dove le differenze fisiche tra italiani e cinesi sono immediatamente evidenti, chi ha origini cinesi si sente irreversibilmente diverso, non importa da quanto tempo vive in Italia. Se si aggiungono all’equazione frequenti commenti discriminatori riguardo al cibo, alla lingua e alla cultura, è più difficile per i cinesi sentirsi motivati ad abbracciare la propria italianità.

Tuttavia, non tutti esprimono la propria identità in modo chiaro come il 50/50 italiano/cinese di Francesca o il 100% cinese di Ming Jie. Alcuni hanno un senso di sé più complesso che suggerisce che la domanda “Ti senti cinese o italiano?” sia senza senso.

“Mi comporto come persona, non come un cinese o un italiano. Sono un essere umano”, ha detto U-lynn, 19 anni, intervistato da “Identities”, nato in Cina e trasferitosi a Prato all’età di 14 anni. L’esperienza di U-lynn ci ricorda che molti giovani di origine cinese a Prato vedono la propria identità in modo diverso in vari contesti: cinesi con i loro genitori, in parte italiani quando escono con amici italiani, giovani e ambiziosi tra compagni di scuola etnicamente diversi. Gli ideali monoculturali italiani, nel frattempo, non hanno ancora raggiunto questo concetto, distinguendo socialmente anche i cinesi di seconda generazione dai loro coetanei italiani.

Molti visitatori della Chinatown di Prato vengono per sperimentare una fetta di Cina in Italia, per mangiare gnocchi ripieni di maiale e acquistare prodotti per la cura della pelle di lusso a un prezzo accessibile. Potrebbe essere più interessante venire per una ragione diversa: considerare un luogo in cui la maggior parte dei residenti si sente all’incrocio di diverse identità e l’appartenenza è un concetto fluido.