Voce roca avvolta nelle nuvole delle sue infinite sigarette per lei, tono calmo e giacche di velluto per lui. Lea ed Enzo. Fuoco e aria, passione e intelligenza. Due pilastri del pensiero critico italiano che, a un giorno di distanza lo scorso ottobre, hanno lasciato questo mondo dopo aver scritto, raccontato, inventato, progettato e promosso alcuni dei momenti più profondi e radicali della cultura italiana e internazionale. Come molti hanno scritto, Enzo Mari e Lea Vergine non erano personaggi di carriera ma di curriculum: lui, designer, artigiano e professore, mentre lei era scrittrice e critica d’arte; si sono innamorati nella seconda parte della loro vita, riconoscendo l’uno nell’altra l’amore della loro vita, un vero amore maturo. Per Lea Vergine, l’amore era una roccia, e a chi le chiedeva del suo rapporto con Enzo Mari, rispondeva con quel sorriso sicuro e flebile che lui era la sua “roccia indispensabile”. Indispensabili al loro amore e a se stessi, entrambi erano anche essenziali per l’evoluzione del design – anche quando il design non esisteva ancora – e della storia dell’arte, quando era terribilmente ed esclusivamente rivolta agli uomini.

Enzo Mari ha progettato e realizzato più di 2000 progetti, ha vinto cinque Compassi d’Oro – il premio più prestigioso nel mondo del design industriale. Era uno sperimentatore ma anche un grande teorico, tanto che Alessandro Mendini, un altro nome eccezionale del design italiano, lo soprannominò la ‘coscienza del designer’. Per Mari, il design era umano, doveva esserlo, perché era concepito e rivolto alle persone, aveva una nota etica importante, “gli oggetti non devono piacere a tutti, devono essere utili a tutti” diceva. Come ha scritto recentemente Fulvio Irace, “Mari predicava il design come lotta di classe per superare quella che chiamava la cultura del karaoke, imitando per ripetizione: non cercava l’oggetto di tendenza, ma aspirava all’oggetto perfetto”.

Nel farlo, ha lasciato tracce del suo pensiero su molti libri, spesso incentrati sul design e pubblicati per ispirare le menti dei giovani designer o illuminare quelle degli adulti curiosi. Due titoli tra tutti potrebbero essere scelti a questo scopo: “25 modi per piantare un chiodo: Sessant’anni di idee e progetti per difendere un sogno” in cui Mari parla di sé usando la prima persona, con uno spirito concreto, dall’inizio del periodo di autoformazione, l’infanzia e la prima giovinezza, ai suoi studi all’Accademia di Brera, fino alla fase della sua più intensa attività artistica. È in queste pagine che scrive “Ho passato la vita a fare progetti, più di duemila, ma ancora non credo di sapere cos’è il design. So di non sapere (come diceva Socrate), e continuo a voler sapere, ad appassionarmi alla ricerca.” E qualche riga più avanti, usando la metafora di un ponte, insiste scrivendo “Sono pienamente convinto che l’uguaglianza della conoscenza sia alla portata di tutti, proprio come la capacità di progettare un futuro. O di cambiare il mondo, se non funziona com’è”.

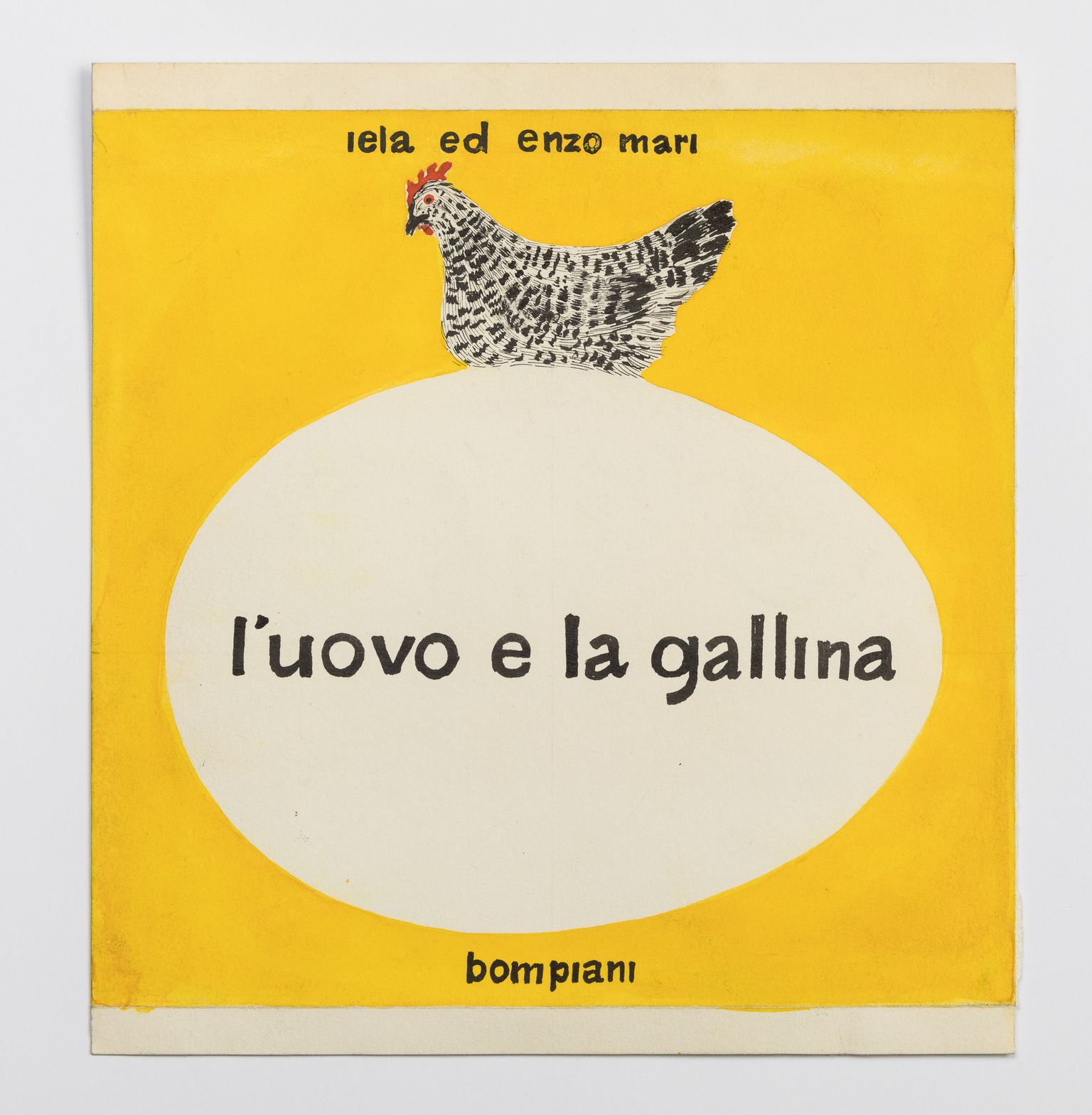

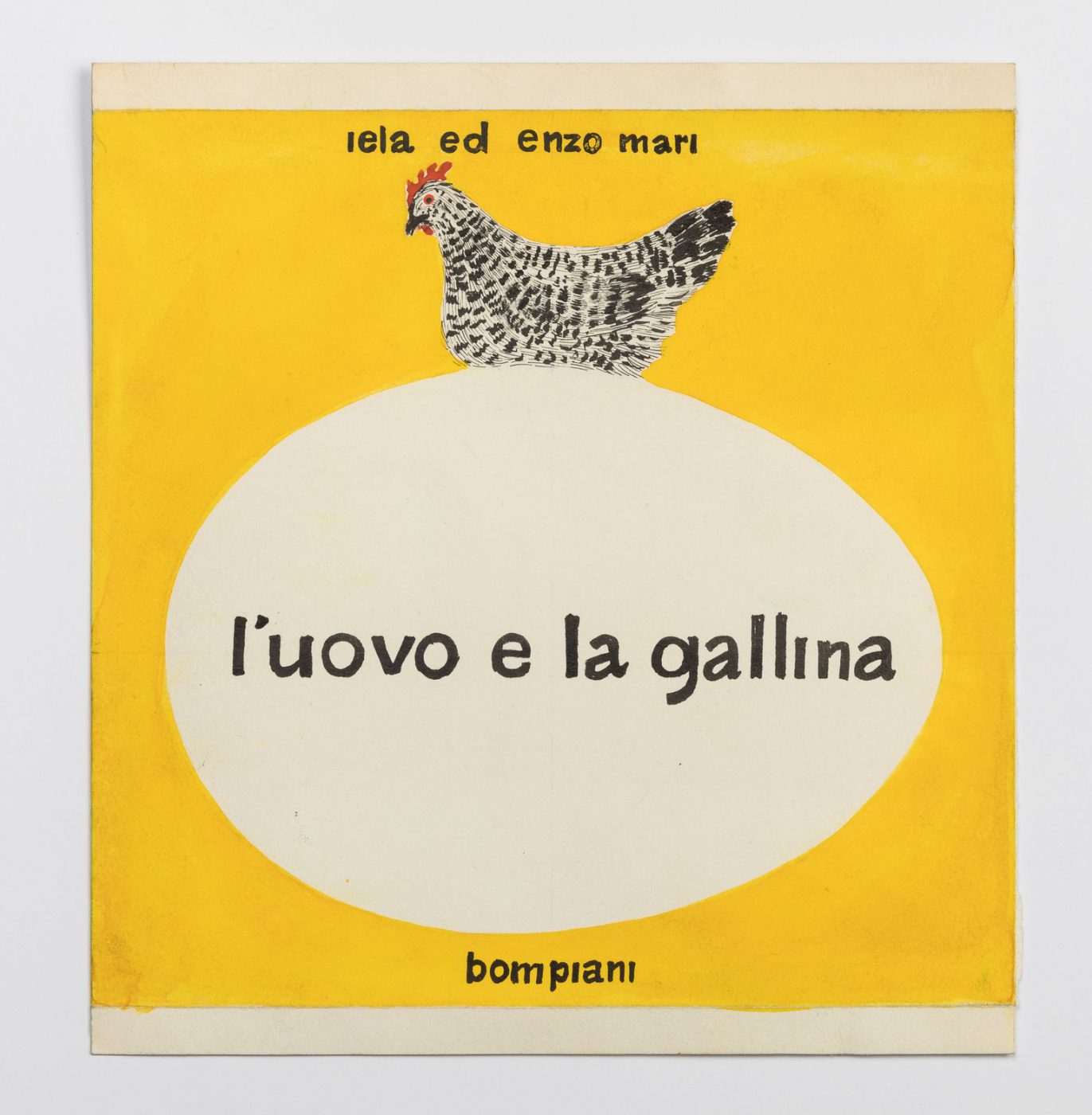

Ecco in sintesi, l’invito che Enzo Mari ha sempre rivolto a tutti, di conoscere, scoprire, lasciarsi incuriosire e non smettere mai di cercare e voler cambiare – in meglio – ciò che ci circonda. Il secondo libro importante è “Autoprogettazione?”, una provocazione che ci invita a combinare la creatività con la capacità pratica di ciascuno, seguendo (o modificando) la traccia dei suoi disegni per una sedia, un tavolo, un armadio e un letto. Altrettanto ricca è la sua produzione di testi dedicati ai bambini, come la serie di libri-gioco “Un treno pieno di… schede da disegnare”, o “Il gioco delle favole” in cui fiabe e leggende prendono (letteralmente) vita lasciando al bambino la libertà di disegnarle come preferisce, o ancora “L’altalena” che ci insegna a osservare la vita alla ricerca di un possibile equilibrio. Senza parole, Mari è spesso riuscito a creare un dialogo con i bambini, mostrando loro concetti del mondo adulto con estrema chiarezza visiva, come quantità, pesi, forme e, appunto, l’equilibrio tra tutte le parti.

Per chi cerca l’equilibrio nell’arte, allora sono gli scritti di Lea Vergine che devono cercare, a partire dal suo “L’altra metà dell’avanguardia 1910-1940. Pittrici e scultrici nei movimenti delle avanguardie storiche”. Questo catalogo di una mostra che i critici hanno curato nel 1980 è uno spartiacque decisivo perché ha puntato i riflettori su artiste europee, russe e americane a lungo ignorate, ma che, come gli artisti maschi di cui erano spesso mogli e muse, avevano contribuito alla storia dell’arte con il loro talento. O anche, “Il corpo come linguaggio” e “L’arte non è roba da persone perbene”, libri importanti per l’arte e la società, da cui trarre ispirazione e nutrimento intellettuale per affrontare e continuare a migliorare il mondo. Perché, dopotutto, come ha scritto Lea Vergine, “È inutile che lo spettatore cerchi qualcosa nella visione di un’opera d’arte per consolarlo. Troverà solo qualcosa che lo farà a pezzi. Starà a lui decidere come usarla”.