Registi come Rossellini, De Sica, Antonioni, Fellini, Pasolini, Bertolucci, Rosi, Sorrentino, Moretti, Bellocchio, Tornatore, Martone, cosa hanno banalmente in comune? L’essere uomini. E sono solo alcuni dei grandi nomi della cinematografia italiana, pluripremiati dalla critica e dagli spettatori, e dal dopoguerra in poi, protagonisti indiscussi del mondo della cinepresa. Come cineaste possiamo ricordare Lina Wertmüller, Liliana Cavani che ha recentemente compiuto 90 anni, oppure voci più giovani come Alice Rohrwacher, Emma Dante, Susanna Nicchiarelli. Ma oltre ad essere nettamente in minoranza numerica, l’essere regista donna in Italia è cosa ancora rara. Rispetto al passato si è fatto grandi passi avanti, ma per progetti che portano la firma del gentil sesso, le case di produzioni investono ancora molto poco, e si finanziano più facilmente documentari che film di finzione. Il tutto sembra così anacronistico, tenendo conto del fatto che la prima regista donna italiana è arrivata ancor prima di “Roma città aperta”…

All’anagrafe il suo nome è Maria Elvira Giuseppa Coda. Quel Maria non le è mai piaciuto, per tutti è sempre stata solo Elvira. Nasce nel 1875 a Salerno, e nel corso della sua vita avrà una visione artistica e sociale mossa da forti ideali femministi, secondo cui una donna prima di essere moglie e madre, è un individuo che ha passioni e desideri da voler realizzare e soddisfare, al pari di un uomo. Ciò la porta ad essere totalmente in controtendenza, rispetto alla condizione femminile dell’Italia di fine Ottocento, secondo la quale sarebbe dovuta rimanere in casa e prendersi cura della famiglia. Per Elvira invece, arriva il cinema, che è più di una semplice infatuazione, è una vera vocazione. I Fratelli Lumière, gli inventori del cinematografo, hanno dato il via a una magia di cui la giovane donna resta folgorata sin dalla sua prima visione, dinanzi a quel telo bianco, i suoi occhi vengono rapiti da quelle strane immagini in movimento.

Figlia terzogenita di un negoziante di stoffe di origini cavesi, la vita di Elvira cambia quando il padre decide di trasferirsi con la famiglia a Napoli sperando di migliorare gli affari. Tutti i componenti del nucleo Coda sostengono l’attività familiare, tra tessuti e macchine da cucire, sullo sfondo la città partenopea di inizio Novecento è in totale fermento, animata dal ritmo del can-can del Salone Margherita, all’ombra del Vesuvio da cui aleggia un timido pennacchio. Dalle campagne limitrofe, intere nuclei familiari arrivano in città, in cerca di lavoro e di un futuro migliore. Per questo si costruiscono quartieri nuovi mentre quelli antichi, restano animati dalla miseria della povera gente. Chi abita nel ventre di Napoli è abbandonato a un destino che sembra già scritto, la politica romana è totalmente disinteressata, Elvira invece no. Anzi saranno proprio gli ultimi, il popolo, i protagonisti dei suoi film.

L’incontro amoroso con Nicola Notari, ex pittore e fotografo specializzato nella coloritura con aniline di pellicole fotografiche, è cruciale. Entrambi hanno una forte attrazione per il cinematografo, in cui credono fortemente come mezzo di comunicazione del futuro. Nel 1902 si sposano, poiché Elvira rimane incinta del primogenito Eduardo, e per i primi anni di matrimonio si arrangeranno economicamente, continuando l’attività di coloritura di Nicola, spostandola però sui fotogrammi delle pellicole. Fin quando nel 1906 fondano insieme la “Dora Film”, una casa di produzione che prende il nome dalla seconda figlia, Dora, e realizzano il primo passo del loro sogno. Iniziano con la produzione di ‘arrivederci’, brevi corti da proiettare in coda agli spettacoli cinematografici, spesso interpretati dal figlio Eduardo, che diventerà poi attore e spesso protagonista del cinema materno con il nome di Gennariello. Ma Elvira non vuole accontentarsi, sente la necessità di raccontare e di mettere alla luce le storie dei tanti napoletani che vivono come lei nel quartiere Stella. Storie di femminicidi, guappi, famiglie divise, gravidanze illegittime, spesso nascoste tra le ombre di quei vicoli bui dove il sole non arriva mai. Attinge dai romanzi d’appendice, dal teatro, dai versi di Salvatore Di Giacomo e Libero Bovio, ma anche dalla cronaca nera, creando così dal 1916 al 1930 una produzione vastissima di circa 60 lungometraggi e un centinaio tra film brevi e documentari.

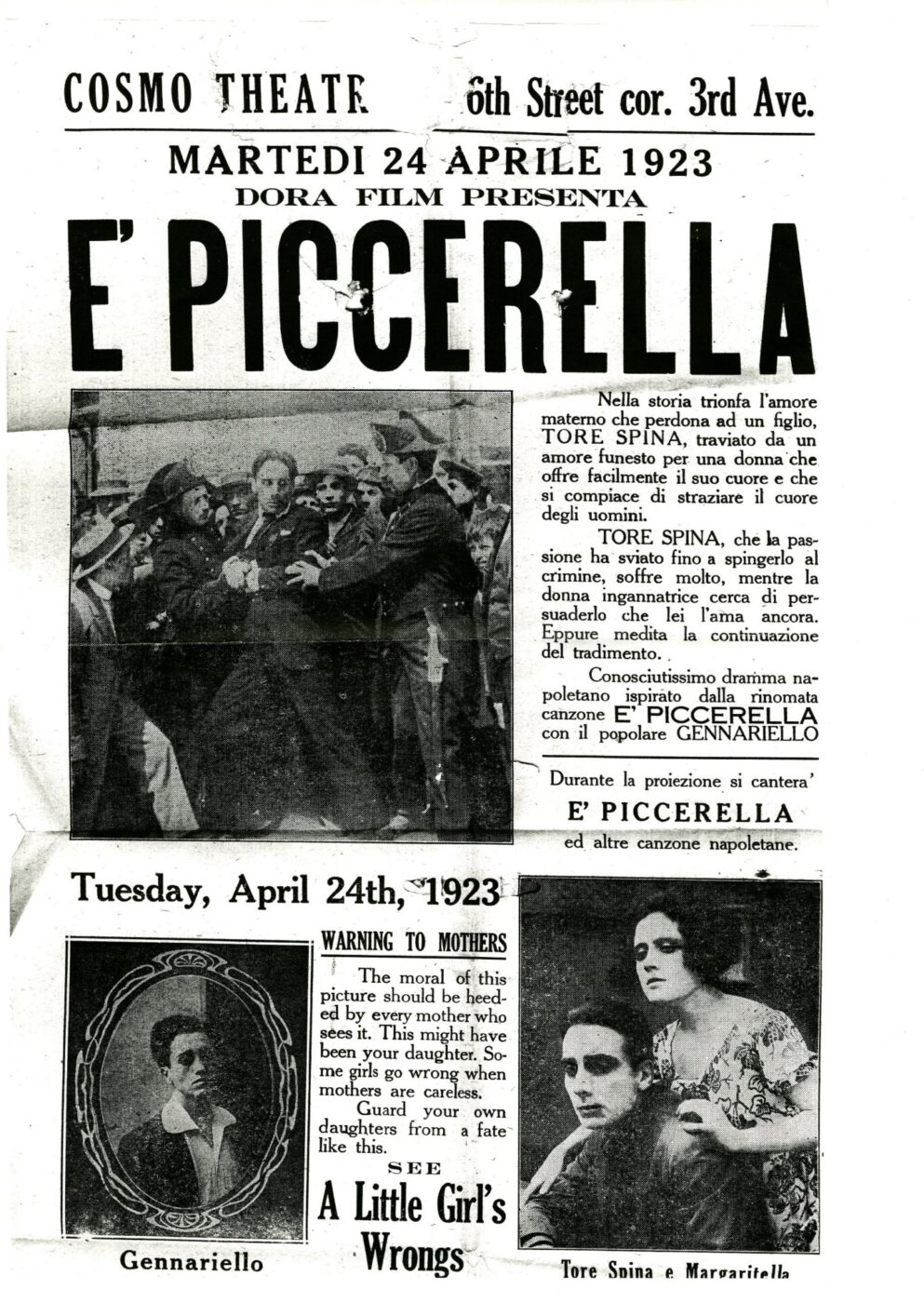

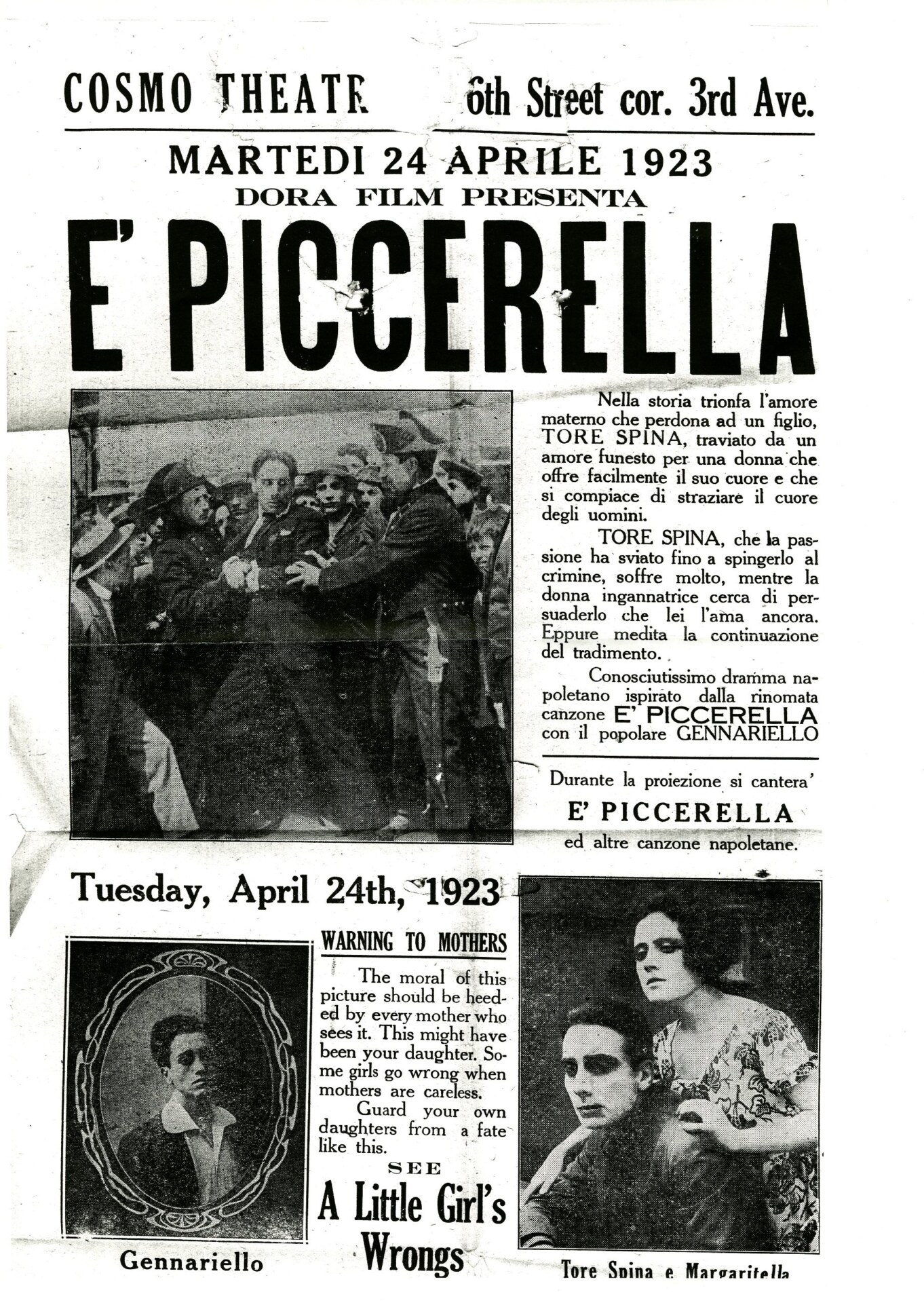

Carmela la Sartina di Montesanto (1916), ‘A legge (1920), ‘A Santanotte (1922), È piccerella (1922), Carcere (1923), Fantasia e’ surdate (1927), sono solo alcuni dei titoli che diventano un successo dietro l’altro a Napoli e all’estero, specialmente all’interno delle comunità italo-americane negli States, dove i coniugi Notari tra il 1920 e il 1921 aprono anche una succursale a New York.

È Piccerella poster, 1923

Per esempio ne ‘A Santanotte, si racconta la storia di Nanninella, giovane cameriera di cui s’innamorano due giovanotti, Tore e Carluccio. Nanninella preferisce Tore, ma quando Carluccio accusa Tore di aver ucciso un uomo, Nanninella è costretta a sposarsi con il primo, che non ama, ma spera di salvare il suo innamorato dalle accuse. Oppure nel film È piccerella, Tore conosce Margaretella e, nonostante gli avvertimenti di sua zia, s’innamora di lei. Tore compra per lei costosi regali, dissipando i pochi soldi che entrano in famiglia. Un giorno si accorge che Margaretella lo tradisce e che ha sperperato il denaro della sua impresa.

Elvira non lascia nulla al caso, oltre che scrivere e dirigere i suoi film, è attenta alla promozione sulla stampa e alle locandine, organizza il set e soprattutto tiene molto alla preparazione degli attori. Vuole veridicità perché il dramma deve essere reale, per questo il pubblico la premia e riempie le sale per vedere i suoi film. Fa ripetere le scene all’infinito, fin quando non raggiungono la perfezione poiché le espressioni nel cinema muto sono fondamentali, raccontano già tutto di un personaggio. Apre così la strada al Neorealismo in un contesto cinematografico dove il regime fascista predilige i kolossal che venerano la razza italiana e le prodezze dell’impero romano (come Lo squadrone bianco e Scipione l’Africano) oppure film che diano l’immagine di un’Italia borghese, spensierata e consumista (i film del regista Mario Camerini). Ma “a’ marescialla”, così la chiamano i familiari per il suo essere testarda e poco avvezza ai compromessi, non interessa cosa pensano a Roma, né i salotti della Napoli bene, dove persino Matilde Serao – nota e intraprendente co-fondatrice de Il Mattino – non apprezza il suo cinema.

Purtroppo però la macchina della propaganda del Duce non ammette eccezioni. Nei confronti della regista partenopea, non è solo una questione di simpatia o antipatia, bensì le viene contestata la totale mancanza di uniformità con le produzioni autorizzate dal regime. Così nel 1928 la Commissione Censura invia alla Dora Film una comunicazione che mette la parola fine alla loro attività «Considerato che siffatti film a base di posteggiatori, pezzenti, scugnizzi, di vicoli sporchi, di stracci e di gente dedita al dolce far niente, sono una calunnia per una popolazione che pur lavora e cerca di elevarsi nel tono di vita sociale e materiale che il regime imprime al paese; considerato per altro che siffatti film sono eseguiti con criteri privi di qualsivoglia senso artistico, indegni della bellezza che la natura ha prodigato alla terra di Napoli, è stato deciso di negarle in via di massima, l’approvazione dei film che persistono su circostanze che offendono la dignità di Napoli e l’intera regione».

La Dora Film nel 1930 chiude le porte ed Elvira, sconfitta da una realtà ancora più cruda e violenta di quella raccontata nei suoi film, va via da Napoli e si ritira con Nicola a Cava de’ Tirreni. Qui morirà il 17 giugno 1946.