Era l’autunno del 2023, mentre le foglie dorate iniziavano a cadere a terra e la natura si spogliava per l’inverno, mi sono ritrovata a Milano. C’era un freddo nell’aria, così come le nebbie impenetrabili che, come sa chiunque abbia visitato il nord Italia in quel periodo dell’anno, alcuni giorni si alzavano appena sopra le guglie più alte della città, e mi sono diretta al cinema per vedere C’è ancora domani.

Per giorni dopo mi ha fatto riflettere sui diritti delle donne, su quanto siamo fortunate che le cose siano cambiate, o almeno così pensavo. È stato quindi con terribile tristezza che, solo poche settimane dopo, ho letto dell’omicidio della studentessa 22enne Giulia Cecchettin da parte del suo fidanzato in Italia. Ancora una volta, i diritti e la sicurezza delle donne italiane sono stati spinti nella coscienza pubblica e, ancora una volta, il dibattito sulla violenza contro le donne si è riacceso. Migliaia di persone sono scese in piazza per dolore, shock e rabbia, mentre i fiori adornavano le ringhiere nella piccola città di Vigonovo, vicino a Venezia, dove viveva la famiglia di Giulia. La sua famiglia si è mobilitata per chiedere azioni e cambiamenti drastici su come le donne vengono trattate e su come i ragazzi vengono educati nelle scuole in Italia, istituendo la Fondazione Giulia. Sono state fatte promesse, sono state avviate campagne, i politici hanno tenuto discorsi denunciando l’omicidio, i reporter internazionali si sono trasferiti a Padova e in Veneto, e un pubblico straniero ha guardato, inorridito. Sembra tutto così promettente – forse qualcosa cambierà! – finché non scopri che il tasso di femminicidio in Italia è rimasto costante negli ultimi 60 anni.

Il cinema ha da tempo servito come specchio della società, riflettendo le sue lotte, i trionfi e le ingiustizie persistenti. In Italia, i film hanno catturato la realtà dei diritti delle donne – o la loro mancanza – per decenni, offrendo una lente attraverso cui esaminare l’evoluzione culturale e sociale del paese. Mentre le ambientazioni e le epoche possono cambiare, i temi rimangono inquietantemente familiari: le donne continuano ad affrontare violenze, spesso per mano di coloro che sono loro più vicini. Qui, diamo uno sguardo più da vicino alla situazione delle donne e alla lotta per i loro diritti in Italia attraverso i film degli ultimi 80 anni.

Paola Cortellesi in C'e Anco

Gli anni ’40 e ’50: Attraverso la Lente di C’è ancora domani (2023)

Gli anni del dopoguerra sono stati duri finanziariamente in Italia, come in gran parte d’Europa, ma nel 1945, spinte dall’ottimismo e dalla forza ritrovata dopo la caduta del fascismo, le donne hanno ottenuto il diritto di voto – anche se non senza qualche reazione di merda da parte dei loro omologhi maschili. L’Italia, forse non sorprendentemente, è stata uno degli ultimi paesi europei a concedere pari diritti di voto, seguita solo dal Belgio (’48), Grecia (’52), Svizzera (’71), Portogallo (’74) e Liechtenstein (’84). La prima volta che le donne italiane hanno potuto esercitare il loro diritto è stato nel 1946, votando per il referendum monumentale che ha sostituito la monarchia di lunga data dell’Italia con una repubblica.

Anche se è uscito 80 anni dopo, il film di Paola Cortellesi C’è ancora domani di Paola Cortellesi cattura di sicuro la sensazione cupa della Roma del 1946. La vita del dopoguerra è dura, le truppe americane sono ancora per le strade della capitale, ma rimane un forte senso di comunità, soprattutto tra le donne. Si guardano a vicenda i figli che giocano, fanno il bucato per le famiglie insieme, si aggiornano sugli ultimi pettegolezzi del quartiere; ma il loro supporto reciproco serviva a poco dietro le porte chiuse. Un altro forte promemoria che queste sfere tradizionalmente domestiche, “femminili”, rimanevano sotto il controllo maschile.

È proprio questa la sfortunata situazione della protagonista Delia, interpretata dalla regista Paola Cortellesi, il cui marito la picchia e il cui suocero la insulta ogni giorno. Anche se le sue urla si sentono dai vicini e dagli amici, sembrano tutti impotenti. È davvero doloroso da guardare, soprattutto quando la figlia di Delia, Marcella (interpretata da Romana Maggiora Vergano), inizia a cadere negli stessi schemi col suo ragazzo – il suggerimento del regista ai cicli di abuso. Il film finisce (spoiler alert!) con Marcella che aiuta sua madre a lasciare la casa degli abusi, un momento cruciale che coincide ed è ispirato dalla decisione di sua madre di votare per la prima volta. Questo piccolo atto di sfida contro gli uomini della sua vita (e il sistema patriarcale in generale) dà a Delia la possibilità di ricominciare con fiducia, poiché finalmente può agire sia per il suo futuro che per quello del suo paese.

La disuguaglianza di genere e la violenza domestica esplorate nel film non sono certamente limitate all’Italia degli anni ’40. Le statistiche sui tassi di violenza domestica e femminicidi di quel periodo sono difficili da trovare, probabilmente perché, come vediamo nel film, gli abusi avvenivano per lo più a porte chiuse; denunciare le aggressioni contro le donne di certo non faceva notizia. Mentre il tasso di femminicidi in Italia è in realtà basso rispetto al resto d’Europa, è rimasto costante negli ultimi 60 anni, mentre gli omicidi maschili sono in costante diminuzione. Il numero di donne uccise da persone a loro vicine rimane anche scioccantemente alto. Nel 2023, almeno 117 donne sono state assassinate; più del 75% per mano di un partner attuale o ex.

Un rapporto ISTAT del 2015 afferma che “il 13,6% delle donne italiane ha subito violenza fisica/sessuale da un partner attuale o ex”, mentre “il 24,7% delle donne italiane ha subito violenza fisica/sessuale da uomini non partner”; anche se la differenza tra i numeri sembra ampia, lo stesso rapporto afferma che “le forme più gravi di violenza sono perpetrate da partner, parenti o amici.” Per quanto riguarda l’uguaglianza di genere in generale, nel 2024, l’Italia sta a 69,2 sulla scala, che è al di sotto della media UE di 71. Tra i 27 paesi europei, l’Italia si classifica al 14° posto per uguaglianza. Sia dentro che fuori dal posto di lavoro, le donne sono ancora svantaggiate, che sia nel 1946 o nel 2024. E anche se scioccanti, questi numeri fanno poco per riflettere le aggressioni quotidiane che donne come Delia hanno affrontato e continueranno ad affrontare.

Anita Ekberg at Cafe De Paris

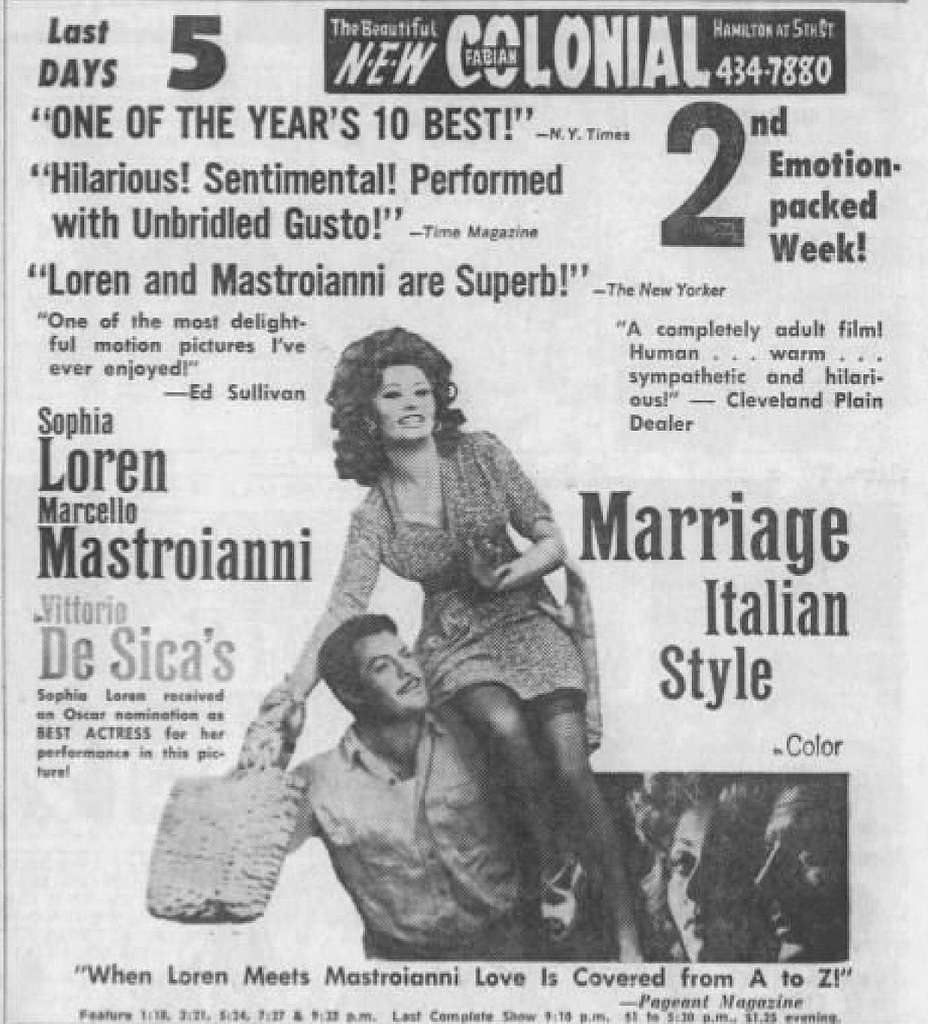

Gli anni ’60: Attraverso l’obiettivo di La Dolce Vita (1960), Divorzio all’italiana (1961) e Matrimonio all’italiana (1964)

Negli anni ’60, l’economia italiana stava esplodendo grazie all’arrivo dell’industria, con la produzione di auto ed elettrodomestici che sostituiva l’agricoltura. In questo decennio, le donne in Italia iniziarono a frequentare la scuola secondaria per la prima volta–il che significava che avevano la possibilità di perseguire carriere, ottenere la propria indipendenza finanziaria e avere alternative all’essere casalinghe e madri.

Il decennio ha portato anche l’età d’oro del cinema italiano, e Federico Fellini, Sofia Loren e Marcello Mastroiani sono diventati nomi famosi. Ma lo sfarzo e il glamour dell'”Era della Dolce Vita” non era così glamour per le donne, e di certo non rifletteva la loro nuova libertà. Nei film e in TV, alcuni dolorosi stereotipi femminili venivano riproposti più e più volte, dipingendo le protagoniste femminili come oggetti sessuali, casalinghe devote o individui isterici e eccessivamente passionali – e a volte, come tutti e tre.

Uno dei film più famosi di Fellini, La Dolce Vita esplora temi di edonismo, esistenzialismo e vuoto della vita moderna. La storia si concentra sul giornalista di tabloid Marcello, interpretato dall’icona Marcello Mastroiani, che si mette alla scoperta della “dolce vita” di Roma. Fluttua tra feste decadenti, relazioni superficiali e fugaci momenti di bellezza – principalmente prostitute, attrici, cameriere, qualsiasi bella donna incontri per strada, inclusa la famosa Anita Ekberg. L’unica donna da cui non sembra essere tentato è sua moglie, che sta disperatamente lottando con la sua salute mentale. Qui abbiamo le due caricature femminili: una signora isterica e la bellezza eccessivamente sessualizzata, create per soddisfare i desideri del pubblico maschile dell’epoca. Quest’ultima è ciò che ora conosciamo come lo stereotipo della femme fatale italiana: sexy, spontanea, sfuggente, desiderabile e pericolosa in parti uguali, in attesa di attirarvi nelle acque proibite della Fontana di Trevi mentre vostra moglie giace malata a casa.

Mentre La Dolce Vita ritrae le donne come simboli sessuali, tentando Marcello lontano dal suo lavoro e dal suo matrimonio, Divorzio all’italiana si rivolge allo stereotipo delle casalinghe. Nella commedia nera, Rosalia (Daniella Roca) e Ferdinando (Marcello Mastroiani) sono una coppia sposata infelicemente, che vive con i genitori di Ferdinando, anch’essi sposati infelicemente. Stufo della sua moglie “fastidiosa”, Ferdinando s’innamora perdutamente (in vero stile esagerato della commedia italiana) di sua giovane cugina Angela, decidendo di volerla sposare e lasciare sua moglie. L’unico intoppo? Il divorzio era illegale all’epoca. Ferdinando decide quale sarà la prossima linea d’azione plausibile: uccidere sua moglie. Progetta di incastrarla e di “coglierla” in flagrante adulterio, fornendo la scusa perfetta che lui stava “preservando il suo onore”. Orribile. L’idea di Ferdinando purtroppo nasce da una tendenza popolare all’epoca: i “delitti d’onore”, uno dei pochi modi “accettabili” per uscire da un matrimonio, con conseguente pena detentiva inferiore a quella di un omicidio “non legato all’onore” e a quella del divorzio.

Progettato per essere un commento sociale dell’epoca, i problemi nel film sono certamente esagerati, ma non inventati. Prima del 1981, gli omicidi di “coniugi, figlie e sorelle colte in sesso illecito” erano trattati con un certo grado di clemenza, poiché erano visti come “difesa dell’onore” della famiglia o dell’uomo; solo gli uomini potevano cavarsela invocando l'”onore” dopo un omicidio. Non c’è da meravigliarsi che i tassi di femminicidio in Italia fossero così alti, dato che solo nel 2007 (avete letto bene) i “delitti d’onore” sono stati dichiarati un concetto “obsoleto” dai tribunali italiani.

Leggi restrittive sul divorzio tenevano le coppie in relazioni infelici, persino abusive. Forse era un residuo degli anni del Fascismo in Italia e delle sue visioni tradizionaliste, o forse era la Chiesa Cattolica, che si opponeva vocalmente alla legalizzazione del divorzio sia prima che dopo la sua legalizzazione nel 1970. Ma, con questa nuova legge, le donne avevano una nuova libertà di uscire da matrimoni infelici o abusivi alle proprie condizioni – morte non inclusa. Se fossero stati dati loro gli strumenti per farlo, e quali sarebbero state le opinioni della società sulle loro azioni, rimane tutta un’altra storia.

Matrimonio all’italiana di Vittorio De Sica ha un tono comico altrettanto sinistro. Il protagonista maschile di questo decennio, Marcello Mastroiani, di nuovo interpreta un uomo d’affari (o come direbbero alcuni un donnaiolo) di nome Domenico, e la sua focosa controparte Filumena, interpretata da Sophia Loren, è una ragazza molto più giovane di campagna. Domenico incontra Filumena in un bordello, e i due hanno una relazione altalenante nel corso di circa 20 anni. Filumena sembra essere profondamente innamorata di Domenico, che continua a prenderla in giro anche se non prova lo stesso. A un certo punto del film, sentendo che Domenico potrebbe essere fidanzato con qualcun’altra, Filumena finge di essere gravemente malata, convincendo Domenico a sposarla mentre è sul suo ‘letto di morte’ – quando lui accetta, lei si riprende quasi istantaneamente. E Domenico, rendendosi conto di essere stato ingannato, è furioso.

Mentre la relazione che si sviluppa nel resto del film è divertente e comica, Filumena viene dipinta come eccessivamente emotiva, violentemente gelosa, ingannevole e esigente, sempre in attesa di ‘intrappolare’ gli uomini in istituzioni come il matrimonio. L’amore che il personaggio di Marcello in Divorzio all’italiana prova per la giovane donna è passionale e comico (sì, stiamo parlando di un amore per cui è disposto a uccidere sua moglie), ma il pubblico dovrebbe credere che Filumena sia la vera pazza, piuttosto che Marcello. Forse, Filumena non è ‘emotiva’ e ‘pazza’, ma piena di tatto e acume negli affari. Negli anni ’60, assicurarsi un matrimonio con un uomo ricco e di buona posizione sociale avrebbe garantito un sostegno finanziario per lei e i suoi tre figli (di cui Domenico non era ancora a conoscenza). In questo senso, si potrebbe sostenere che le azioni di Filumena siano piuttosto razionali. È probabilmente uno dei motivi per cui, nell’anno in cui il film è uscito, il tasso grezzo di nuzialità (il rapporto tra il numero di matrimoni durante l’anno e la popolazione media in quell’anno) era dell’8,1%. Confrontalo con il 3,2% del 2022.

Ajita Wilson auditioning for

Gli anni ’70 – ’80: Attraverso la lente di La Città delle Donne (1980)

Negli anni ’70, un’ondata di femminismo ha attraversato l’Oceano Atlantico dagli Stati Uniti e ha presto preso piede in Italia. Un sacco di cambiamenti legali sono arrivati con questo movimento, dopo la legalizzazione del divorzio all’inizio del decennio: tra questi c’erano la legalizzazione della pillola anticoncezionale (1971), dare alle donne e agli uomini pari diritti legali nel matrimonio (praticamente abolendo il dominio legale dell’uomo nel matrimonio, 1975), criminalizzare lo stupro coniugale (1976), garantire alle donne parità sul lavoro (1977) e legalizzare l’aborto (1978). Le donne erano, finalmente, meno dipendenti dalle loro controparti maschili. Ma per ogni azione c’è una reazione uguale e contraria, e mentre il femminismo guadagnava maggiore influenza in Italia, l’opposizione dall’altra parte dello spettro politico si intensificava. In risposta, i critici cercavano di screditare le donne femministe, etichettandole come “militanti” e “che odiano gli uomini” nel tentativo di minare il loro movimento.

In uno dei suoi film più controversi, La Città delle Donne, Fellini capovolge gli stereotipi di genere. Le donne prendono il controllo e dominano il mondo in cui Snàporaz (interpretato ancora una volta da Marcello Mastroianni) inciampa. Oggettificano Snàporaz, cercano di aggredirlo, lo trattano con mancanza di rispetto, gli mentono e lo tradiscono. Questo ensemble tutto al femminile è sufficiente a far scappare Snàporaz.

Non c’è da meravigliarsi che le recensioni fossero così contrastanti – un critico del The Philadelphia Inquirer lo ha riassunto come “un collage di 138 minuti di sogni e fantasie sessuali” mentre un altro del Chicago Sun-Times ha scritto che il film “pretende di parlare di femminismo, [anche se] non rivela una grande comprensione dell’argomento; Fellini sembrava vedere le femministe come una minaccia”. Altrove, il pubblico sembrava interpretare il film in modi altrettanto sconnessi, con alcuni che ne lodavano la critica al comportamento e al dominio degli uomini e altri che ne condannavano le femministe radicali. Forse le donne con le loro nuove libertà e convinzioni stavano diventando troppo per la società italiana. Qualunque fosse l’intenzione di Fellini, una cosa è certa: ha fatto parlare la gente.

Matrimonio All 'Italiana

Dagli anni ’80, le donne in Italia hanno ottenuto sempre più diritti e protezioni. Nel 2013, la violenza di genere è stata finalmente riconosciuta in tribunale, e nel 2001 è stata approvata una legge che vieta il licenziamento delle donne incinte. Le leggi sulla violenza domestica continuano ad evolversi, incluso un recente emendamento alla codice rosso legge, che rafforza le protezioni per coloro che denunciano violenza domestica e di genere.

Anche il cinema ha visto progressi. Le donne stanno ottenendo ruoli più diversificati e meno stereotipati, sia davanti che dietro la macchina da presa. In particolare, C’è ancora domani—l’unico film in questa lista diretto da una donna—segna un passo avanti nella rappresentazione.

Si può solo sperare che i prossimi 77 anni portino progressi ancora maggiori per le donne in Italia e oltre. Non vedo l’ora di vederlo sul grande schermo.