Industriali, economici, dolci: la memoria del gusto dal Dopoguerra ad oggi è fatta di merendine, bibite gassate e gelati confezionati.

Nonne che sfornano torte e impastano tagliatelle, mamme che mescolano marmellata e preparano la cena. L’idea dell’Italia è un po’ stereotipata – dagli stessi italiani. I tempi in cui si cucinava tutto in casa e il cibo era genuino e artigianale sono passati da un pezzo, dagli anni Sessanta almeno. Con l’arrivo dei primi supermercati durante il boom economico e poi con il crescente benessere, il progresso ha significato cibi pronti, industriali, confezionati, simbolo di innovazione e quindi di speranza verso il futuro. Da un Paese agricolo ci siamo trasformati in un’economia industriale e questo ha influito sui valori quanto sui gusti alimentari, rendendo il nuovo, buono e positivo.

La memoria si sa fa brutti scherzi e se oggi ci piace ricordare un passato bucolico e consolatorio in cui si mungevano le vacche a mano e i mugnai pedalavano in bicicletta nei campi di grano fino al loro mulino, bianco, è solo perché lo abbiamo visto alle pubblicità della tv. Eravamo bambini e tutto con il senno di poi sembrava migliore: la nostalgia è un meccanismo mentale di difesa umano perché guardare al passato è consolatorio, mentre il futuro ci appare incerto e pericoloso.

Siamo onesti però il passato, quello vero, non era tutto rosa e fiori, non” si stava meglio quando si stava peggio” e tutte questi prodotti tipici artigianali e deliziosi che oggi chiamiamo cucina italiana, non erano i preferiti dalle generazioni di allora. Altro che zuppe di legumi, lasagne e pesce azzurro, la dieta mediterranea dal Dopoguerra ad oggi è stata composta anche da autentico junk food.

In Italia i Boomer sono cresciuti a dadi Star per fare il brodo, estratti di carne Liebig, bustine di Idrolitina per rendere l’acqua frizzante, gelati Algida e formaggini Mio. I Millennials di oggi poi sono stati svezzati a “succo di frutta” Billy, arancione ma senza arance, barrette di cioccolato bianco Galak senza cacao, bastoncini di pesce e pizzette Catarì – non solo a tortellini fatti in casa. I bambini di città pensavano che le mucche fossero viola come quella della confezione della Milka, ed e infatti se non ci fosse piaciuto così tanto il fast-food non sarebbe nato nel 1986, in Piemonte, il movimento di Slow Food…

Quei sapori, quei prodotti, quei dolci ricordi sono scritte indelebili nella nostra memoria e parte del patrimonio gastronomico collettivo, tanto che se di purè e di risotti in busta non ne sentiamo certo la mancanza, dei dolci dell’infanzia invece… Se alcuni sono scomparsi per sempre, altri sono sopravvissuti sino a noi e conservano il loro fascino – incomprensibile ad occhi stranieri o ha chi meno di trent’anni. Ma vanno assaggiati per capire un po’ di più dello spirito di una nazione, tanto costano pochi euro.

Le merendine

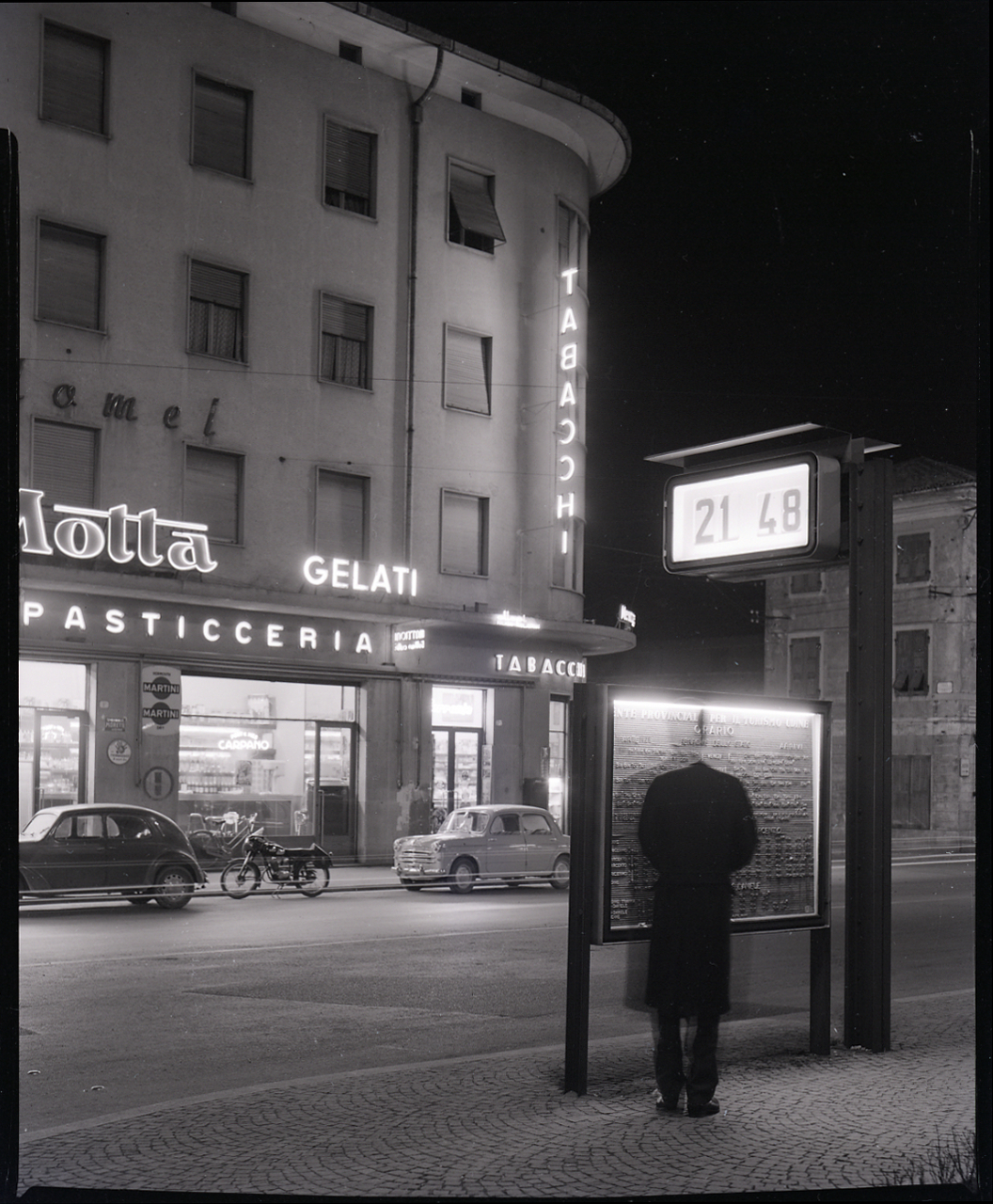

Alcol, sigarette, fritti, l’elenco di cose che non ti fanno bene ma creano dipendenza include anche le merendine. Difficile definirle semplicemente snack, perché queste tortine confezionate in monoporzioni sono state inventate negli anni Cinquanta per utilizzare le macchine impiegate nella produzione su larga scala dei panettoni, durante il resto dell’anno. La prima fu il Mottino, proprio un piccolo panettone della Motta, marchio pioniere dell’industria dolciaria italiana. La vera merendina rivoluzionaria è però il Buondì, inventato sempre dalla Motta nel 1953 per la colazione o la merenda. Era popolare, a buon prezzo e fu un successo – tanto che è venduto ancora oggi: prima di allora i dolci erano solo casalinghi o di pasticceria, e solo per le grandi occasioni, mentre così diventavano non più un lusso, ma un alimento comune. Negli anni Settanta sono apparsi prodotti che ancora esistono e che tutti hanno mangiato almeno una volta: la Fiesta, il Tegolino, la Girella e le Crostatine. Dagli anni Ottanta le merendine assunsero via via una connotazione negativa, vennero accusate di essere la causa dell’obesità infantile in Italia e oggi – seppur le ricette siano molto migliorate – sono un guilty pleasure proibito. E per questo, ancora più buono.

Gelati, altro che artigianali

Il gelato artigianale è una novità, o meglio, lo è su larga scala. Le gelaterie artigianali si contavamo sulle dita di una mano, anche nelle grandi città, e mangiare un cono era un vero lusso. Fino agli anni Sessanta giravano i carretti dei gelati per la strada e uno dei prodotti italiani più conosciuto nel mondo non era disponibile per il grande pubblico. Poi i gelati confezionati cambiarono tutto, rendendo il gelato un piacere a basso costo che tutti si potevano permettere. Per farsi un’idea, secondo i dati AIDI – Associazione Industrie Dolciarie Italiane – negli anni Cinquanta consumavamo circa 250 g di gelati confezionati all’anno, ossia circa 3 o 4 gelati.

Correva l’anno 1948 quando Angelo Motta, quello delle merendine, inventò il Mottarello, un gelato su stecco al fiordilatte che portava con sé il sapore di uno stile di vita nuovo, evocato dall’ice-cream americano che all’epoca significava benessere e ricchezza economica. Negli anni 50, arriva poi il primo Cornetto e il “gelato da passeggio” diventa un simbolo della nuova generazione: in meno di dieci anni i consumi triplicano. Oggi il gelato artigianale domina il mercato, ma i gelati confezionati campeggiano in ogni bar, e in fondo tutti riconoscono il sapore di un’estate italiana come quello del Cornetto, della Coppa del Nonno o dei biscotti gelato.