Gli italiani sono super precisi su come si devono fare le cose: permesso va chiesto prima di entrare in qualsiasi casa, pure quella di un familiare; le sciarpe vanno messe appena fa un po’ freschino; il capotavola deve dare il primo morso prima che gli altri possano iniziare. E così è stato per secoli.

Le buone maniere sono state fondamentali per gli italiani almeno dal Rinascimento del XVI secolo, che ci ha dato due trattati fondamentali sull’argomento: Il Libro del Cortegiano di Baldassarre Castiglione e il Galateo overo de’ costumi di Monsignor Della Casa. Entrambi i libri si possono riassumere abbastanza bene in una riga: scegli da che parte stare, impara un po’ di etichetta ed evita di farti ammazzare o avvelenare lungo il percorso.

Oggi, il rischio di ritrovarsi con un coltello nella schiena si è ridotto parecchio (almeno fisicamente), ma imparare come comportarsi in pubblico rimane una questione spinosa, a partire dalla comunicazione cortese.

Gli anglofoni hanno risolto la questione della forma educata del linguaggio in modo diretto. Si affidano all’uso rassicurante di ‘you’ sia per le persone con cui sono in confidenza – ‘You, Jessica’ – sia per quelli che non conoscono affatto – ‘You, Mrs. Fletcher’ – il che garantisce conversazioni fluide.

In Italia, terra del Barocco e dei domini bizantini, la forma più comune per rivolgersi educatamente a qualcuno si chiama ‘dare del Lei‘ ed è formata da un verbo alla terza persona singolare e dal pronome ‘lei‘ (‘ella’), indipendentemente dall’identità di genere dell’interlocutore. Usiamo il lei da circa cinque secoli ormai, da quando gli spagnoli hanno introdotto il loro usted. Ma a seconda del contesto, possiamo anche rivolgerci a una persona singola con “tu‘ (‘tu’ alla 2a persona singolare) per le conversazioni informali; il formale ‘voi‘ (‘voi’ alla 2a persona plurale), ancora molto popolare nel sud Italia, soprattutto a Napoli; e ‘loro‘ (‘essi’ alla 3a persona plurale), che è molto antiquato.

Ogni volta che incontriamo qualcuno che non conosciamo bene, dobbiamo decidere al volo se usare la forma di cortesia o meno, poi scegliere i rispettivi pronomi, costringendoci a valutare completamente la situazione sia grammaticalmente che sociologicamente. Dobbiamo valutare se l’altra persona è più grande o più giovane di noi, quanto bene la conosciamo, quanto siamo vicini a loro, che ruolo giocano nella nostra vita. È un sacco di lavoro solo per prendere del pane alla panetteria dietro l’angolo!

In effetti, “”dare del Lei può spesso portare a una serie comica di fraintendimenti:

‘Buongiorno! Non la vedo da un po’. Come sta?

Buongiorno! Scusa, chi non vedi da un po’?

Ma sto parlando di Lei.

Di lei chi?

Di Lei, Lei… Lei.. TU!’

‘Buongiorno! Non La vedo da un po’. Come sta?

Buongiorno! Scusi, chi non vede da un po’?

Sto parlando di Lei.

Lei… chi?

Lei, Lei… Lei.. TU!’

A causa di confusioni come queste, nell’italiano quotidiano, lei viene progressivamente sostituito da tu, anche in situazioni che richiederebbero maniere più appropriate.

Il semiologo Umberto Eco una volta entrò in un negozio negli anni ’80, e un commesso di 16 anni si rivolse a lui con tu senza esitazione. Eco, in risposta, iniziò a parlare al giovane usando ogni sorta di affettazione, come se i due fossero in un episodio di Bridgerton.

Eco ha riflettuto sulla questione in una conferenza intitolata “Tu, Lei, la Memoria e l’Insulto” (“Tu, Lei, la Memoria e l’Insulto”). Sospettava che la confusione tra tu e lei venisse dall’abitudine italiana di doppiare i film americani. Così è successo che, nelle versioni italiane dei film storici, tutti finivano per rivolgersi l’un l’altro informalmente, anche quando un suddito parlava a Enrico VIII. “Evidentemente, nei film originali, le differenze tra ‘Vostra Maestà’ e ‘tu, mio caro Jim’ erano chiare, ma nella versione italiana, tutto si confonde e si usa tu sia col re che con la propria moglie.”

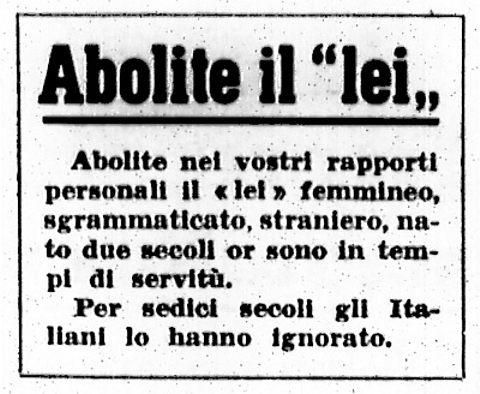

Non è la prima volta che lei viene minacciato. Durante gli anni ’30, come parte dello strano insieme di regole imposte da Mussolini per “difendere la lingua italiana”, i fascisti abolirono l’uso del lei a favore del tu e del voi. L’argomento era che tu e voi erano stati usati nell’antica Roma, mentre il “maledetto lei” era una “mostruosità” di derivazione spagnola: “Dovete abolire l’uso del lei: femminile, sgrammaticato, straniero, nato due secoli fa in tempi di schiavitù”.

Torino, prima capitale del Regno d’Italia e quindi patria ancestrale dell’etichetta nazionale, fu tra le prime ad adattarsi alle nuove regole. Nel 1939, la città organizzò una “mostra anti-lei”. La facciata dell’edificio che ospitava la mostra riportava la scritta: ” MOSTRA ANTI Lei“, in cui la parola “Lei” era resa in un corsivo eccessivamente grazioso, mentre il resto del titolo era stilizzato nel tipico font squadrato fascista.

La guerra al lei sfuggì rapidamente di mano. Una popolare rivista femminile, sfortunatamente intitolata “Lei”, dovette cambiare nome in “Annabella” per dissipare qualsiasi dubbio che la pubblicazione stesse cercando di sfidare la purezza della lingua. Durante uno dei suoi spettacoli, il comico T otò fece un gioco di parole che non passò inosservato: “E se incontrassi Galileo GaliLei per strada?” chiese al suo pubblico, “Dovrei chiamarlo GaliVoi?” Un funzionario del partito con poco senso dell’umorismo sporse denuncia contro il comico.

Anche se di solito sono per uno stile di comunicazione meno rigido, io, personalmente, sono un fermo sostenitore dell’uso del lei. Di solito è più sicuro iniziare una conversazione con uno sconosciuto usando il lei; è meglio se il tuo interlocutore pensa che sei troppo formale piuttosto che il contrario. (È la stessa logica dietro l’andare a una festa vestiti in modo troppo elegante piuttosto che troppo casual: è sempre più facile scalare verso il basso.)

E qualsiasi italiano over 50 apprezzerà lo sforzo. Considerando l’età media record del paese, è probabile che farai una buona impressione su quasi chiunque incontri.