Nel 1970, il Parlamento italiano offrì al suo popolo un diritto che un tempo sarebbe potuto sembrare impensabile per la sede della Chiesa cattolica, lo stesso diritto che spinse Enrico VIII a separarsi dalla chiesa nel 1534 e a creare la Chiesa d’Inghilterra: il diritto al divorzio.

Il 1° dicembre, il disegno di legge, presentato per la prima volta nel 1965, fu approvato con 319 voti favorevoli e 286 contrari, secondo quanto riportato dal New York Times all’epoca, definendolo “uno dei cambiamenti più aspramente contestati del dopoguerra”. Era il “dodicesimo tentativo in 92 anni di introdurre il divorzio in Italia”, sostenuto da una serie di partiti di sinistra, dai socialisti proletari ai comunisti, e osteggiato, prevedibilmente, dai democristiani e dai partiti neofascisti.

Ma il percorso verso il divorzio non sarebbe stato facile nemmeno dopo l’approvazione. Ci vollero circa un mese perché il primo divorzio ufficiale avvenisse in Italia, tra il ventottenne Alfredo Cappi e la venticinquenne Giorgia Luisa Benassi a Modena. La fazione cattolica stava già radunando le sue forze per contestare la legislazione – dichiararono che avrebbero puntato a ottenere un referendum nazionale chiedendo agli elettori di abrogarla. La chiesa sosteneva che il diritto al divorzio andasse contro il Patti Lateranensi del 1929, che diedero la sovranità papale alla Città del Vaticano e stabilirono la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in merito all’annullamento di un matrimonio.

Fu in questo contesto che Benassi emerse come donna divorziata, essendo già stata separata dal marito per sei anni, uno dei motivi legali per il divorzio all’epoca. Ma anche ricordando i fatti quasi 50 anni dopo, pubblicati su Milleunadonna, l’allora settantatreenne ricordava la pubblicità e la vergogna imposta dall’esterno.

“Non è stato per niente facile perché, a quel tempo, mi hanno davvero messo sotto i riflettori. Sai com’è, tutti parlavano di me, e non era affatto come adesso, che in pochi mesi puoi ottenere il divorzio e non è uno scandalo,” disse la Benassi. “Ma mi sono liberata dal mio ex marito, ed è stato un sollievo.”

Non solo dovette sottostare alle critiche del pubblico in generale, ma forse più dolorosamente, della sua famiglia. Suo padre era contrario al divorzio, sua madre non ne voleva parlare, e i suoi parenti erano tutti divisi, secondo Milleunadonna. Eppure, quando guarda indietro, non lo fa con rammarico, ma con orgoglio per il suo io passato.

“Mi sono liberata da un incubo. E a me non sembrava affatto che fosse successo immediatamente, c’era così tanto caos. È stato un bel po’ di lavoro,” disse. “E se il mio ex marito si fosse messo con qualcun’altra? Non me ne importerebbe, mi dispiacerebbe per quella povera donna.”

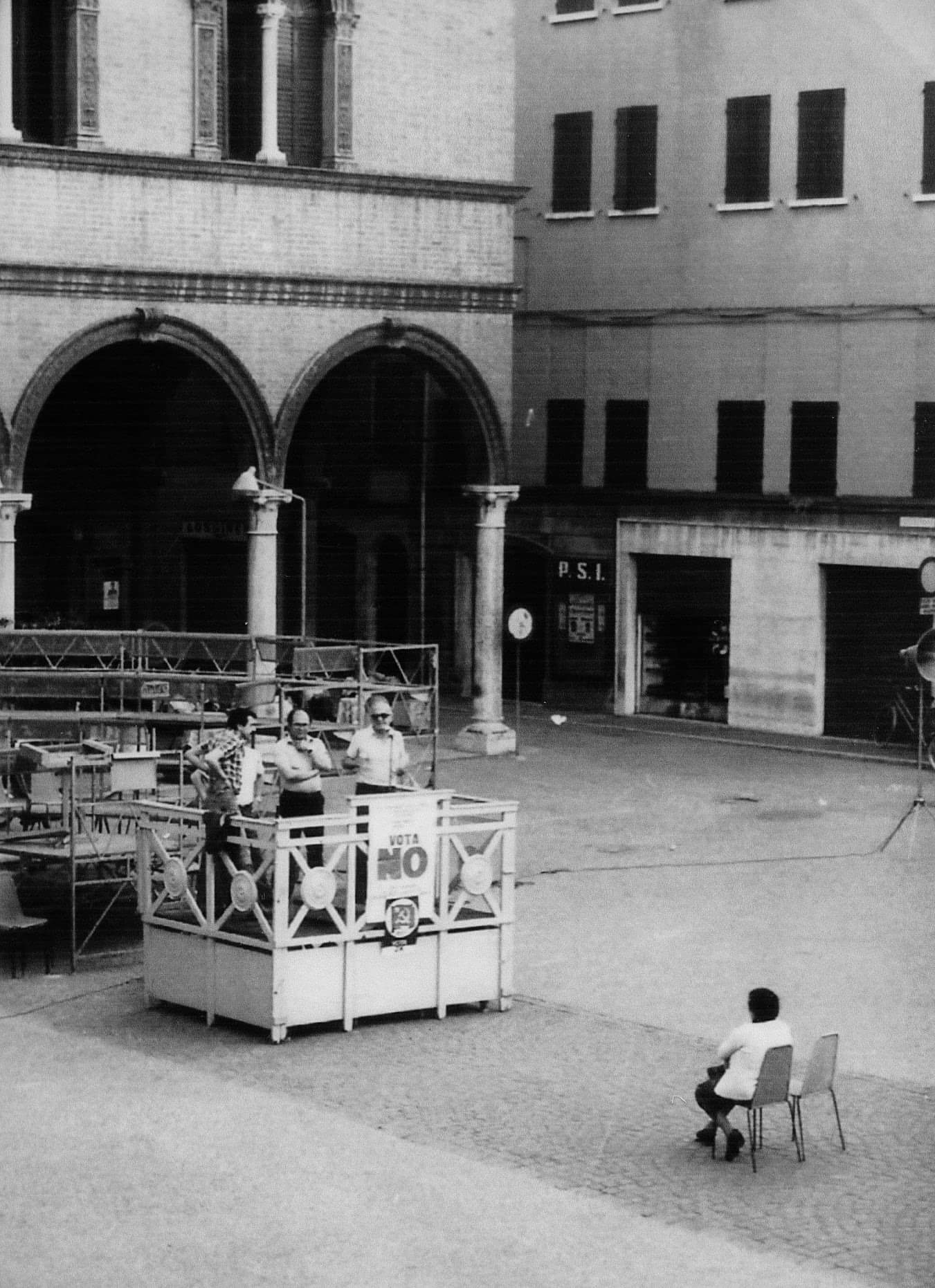

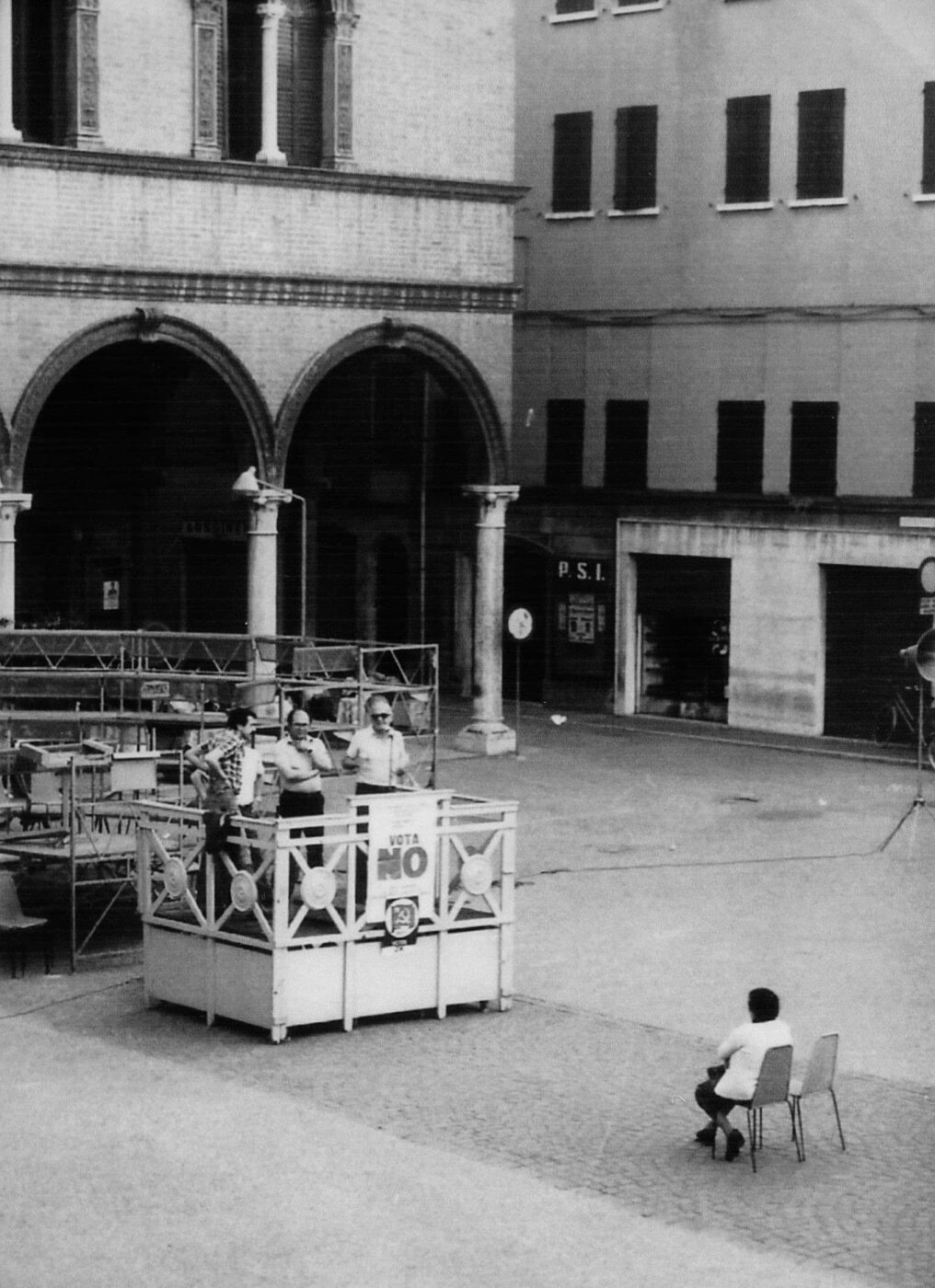

Ma la vittoria della Benassi sarebbe stata duramente conquistata e presto messa in discussione. Nel 1974, i Democristiani mantennero la promessa e sottoposero la legislazione sul divorzio a referendum. Sarebbe stato il primo nella storia della Repubblica—l’ultimo era stato il famoso referendum del 1946 che pose ufficialmente fine alla monarchia e creò la Repubblica. E gli italiani si recarono certamente alle urne—circa l’87,7% dell’elettorato partecipò, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, e il 59,3% votò contro il referendum, che avrebbe abrogato la legge. La divisione seguì chiaramente le linee regionali—gli elettori del Nord e del Centro votarono a favore della legge sul divorzio mentre il Sud era “largamente anti-divorzio”, scrive Patrizia Maciocchi. Il numero di votanti non era del tutto insolito—il New York Times riportò all’epoca che le elezioni parlamentari di due anni prima avevano avuto un’affluenza dell’88,5%.

E mentre i Democristiani potevano sentire che il divorzio non sarebbe dovuto arrivare affatto, l’Italia era relativamente in ritardo rispetto ad altre nazioni prevalentemente cattoliche dell’Europa continentale. La Repubblica Spagnola ha permesso brevemente il divorzio tra il 1932 e il 1939 solo per vedere quel diritto negato sotto il dittatore Francisco Franco e non ripristinato fino al 1981. La Francia, al contrario, ha permesso il divorzioa partire dal 1884, salvo per un breve periodo tra il 1792 e il 1816 in cui il divorzio era anche legale. Il Portogallo per la prima volta ha introdotto il divorzionel 1910.

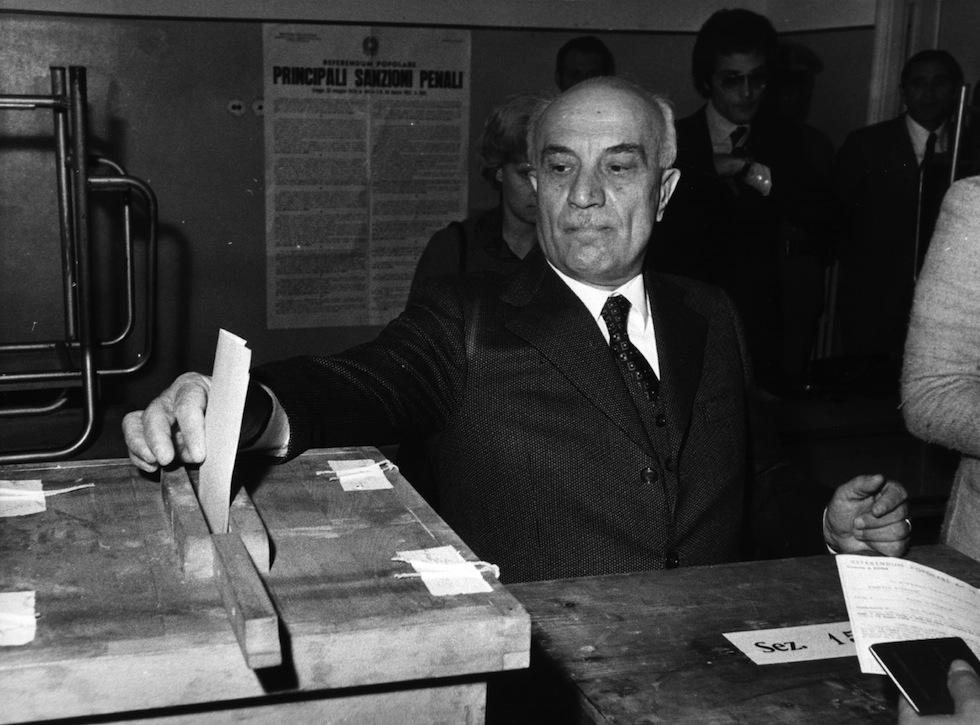

Amintore Fanfani vota al referendum sul divorzio a Roma, il 12 maggio 1974. Fanfani è stato uno dei politici italiani più importanti dal dopoguerra fino alla fine degli anni Ottanta: fu membro dell’Assemblea Costituente, fece parte della commissione che scrisse il progetto della Costituzione e fu cinque volte presidente del Consiglio, la prima volta nel 1954 e l’ultima nel 1987, quando aveva 79 anni. Fu molto vicino a Giulio Andreotti e fu il segretario della Democrazia Cristiana ai tempi dei referendum del divorzio, nel 1974; fu anche uno dei pochissimi importanti esponenti della DC che non venne coinvolto nelle inchieste di Tangentopoli. Nacque il 6 febbraio 1908, 110 anni fa. (Keystone/Getty Images)

Ma la legge del 1970 e il referendum del 1974 non furono in realtà il primo tentativo dell’Italia sul divorzio. Quello arrivò quasi 100 anni prima, nel 1878, quando l’Italia unificata stava appena iniziando a stabilire la sua identità come giovane stato-nazione. Un membro del Parlamento presentò una proposta legislativa per permettere una qualche forma di scioglimento del matrimonio, che arrivò alla fase di prima lettura solo per poi fallire – un percorso che sarebbe diventato una specie di schema in quegli anni per le proposte legali più progressiste del paese. Tra il 1878 e il 1902, ha affermato Mark Seymour, professore di storia italiana all’Università di Otago in Nuova Zelanda, varie proposte che offrivano il diritto al divorzio furono presentate al Parlamento, attirando l’attenzione dei media, solo per essere alla fine soffocate.

“L’unificazione stessa è stata vista come una vittoria per il liberalismo progressista, ma ha anche alimentato le fiamme della reazione e la Chiesa è andata in overdrive per cercare di resistere a riforme radicali come una legge sul divorzio”, ha detto Seymour, che ha pubblicato “Debating Divorce in Italy” nel 2006.

Una volta che il fascismo regnò supremo in Italia dal 1922 al 1943, il governo sotto il leader Benito Mussolini “era ultra-cattolico nel suo approccio” al matrimonio, ha notato Seymour. Il divorzio “rimase fuori discussione” praticamente per la prima metà del 20° secolo.

Il periodo del dopoguerra portò la prima opportunità di riaprire la discussione sul divorzio. Questa volta, le donne marciarono per le strade per il diritto al divorzio, “la prima questione universale” che le ha davvero fatte uscire, ha detto Seymour. Eppure la situazione legale dell’Italia rimase molto simile per le donne prima e dopo la guerra, nota in un articolo del 2010—l’adulterio femminile erapunito più severamentedi quello maschile, promuovere il controllo delle nascite era illegale, e il divorzio era ancora visto come qualcosa di impensabile. E mentre l’Unione donne in Italia, quella che Seymour chiama “la principale associazione di donne di sinistra,” sostenevano una legge sul divorzio già a metà degli anni ’50, il Partito Comunista Italiano iniziò a sostenere pienamente la legislazione solo nel 1969, solo un anno prima della sua approvazione.

Parte di ciò che forse ha fatto la differenza è stato un libro del 1956 del rappresentante socialista Luigi Sansone, “I fuorilegge del matrimonio,” che delineava tutti i modi in cui l’incapacità di divorziare spesso lasciava i coniugi, e in particolare le donne, in un limbo impensabile–come le donne italiane che avevano sposato mariti stranieri durante la guerra solo per vedere quegli stessi mariti divorziare nei loro paesi d’origine mentre le mogli mantenevano lo status di sposate secondo la legge italiana. In effetti, Sansone calcolò che più di quattro milioni di persone erano in qualche modo colpite da questa mancanza di status matrimoniale legale. Questo concetto è ribadito nella copertura del 1970 del New York Times coverage dell’approvazione della legge sul divorzio, il che probabilmente dimostra che il “fuorilegge” di Sansone ha avuto un impatto evidente sul suo successo. Il Times ha persino notato che i coniugi sposati con stranieri che avevano già ottenuto il divorzio nel loro paese d’origine avrebbero probabilmente avuto accesso a un divorzio “quasi automatico” in Italia.

“Sansone sosteneva non che questo avrebbe cambiato la natura del matrimonio – quello era l’orrore cattolico, che il matrimonio non sarebbe stato un sacramento sacro,” ha detto Seymour. “Ma se ci fosse stato il divorzio, avrebbe aiutato tutte queste persone in situazioni legali terribili. Era una strategia politica per farlo passare senza troppa obiezione cattolica.”

Qualunque impatto possa aver avuto la ricerca di Sansone, entro il 1974, i sostenitori del divorzio si trovarono di fronte al loro prossimo ostacolo: il referendum. A quel tempo, c’erano 1,7 milioni di elettrici in più in Italia rispetto agli uomini, secondo la ricerca di Seymour. Nonostante un forte contingente di attiviste, i sostenitori del divorzio temevano che le donne potessero votare contro il mantenimento della legge sul divorzio.

“Quando ciò non è successo, i contrari al divorzio hanno capito con sgomento che le opinioni delle donne italiane sul matrimonio e la famiglia erano cambiate drasticamente negli ultimi decenni,” ha scritto Seymour nell’articolo del 2010, “e che non si poteva più contare sulle donne per bloccare le iniziative laiche.”

Nei 50 anni trascorsi dall’avvento del divorzio in Italia, secondo Seymour, gli studiosi hanno teso a concentrarsi maggiormente sul diritto all’aborto come vittoria femminista. Tale diritto è stato concesso non molto tempo dopo, nel 1978, anche se l’accesso è ancora limitato a causa del fatto che circa il 70% dei medici si rifiuta di eseguire la procedura come obiettori di coscienza.

E piuttosto che appoggiarsi completamente al divorzio, gli stessi italiani hanno scelto di allontanarsi dall’istituzione che lo precede: il matrimonio. Infatti, il tasso di matrimoni in Italia è stato il più basso nell’Unione Europea, secondo i dati Eurostat del 2019, con 3,1 matrimoni ogni 1.000 abitanti. Forse non sorprendentemente, aveva anche uno dei tassi di divorzio più bassi nell’UE.

Per alcuni, è la separazione che precede il divorzio che sembra quasi altrettanto dolorosa. Una romana separata di 33 anni, che ha un figlio di tre anni, ha notato che ‘sei in stand-by e lo vivi assolutamente come un divorzio – è così che viene visto.’

‘È molto raro trovare qualcuno con un figlio così piccolo che è già separato’, ha detto. ‘Arriveranno dopo, sicuramente, ma ti isola un po’. Si fanno le cose in gruppo e, invece, una volta che succede questa cosa, non è più possibile.’

La separazione non significa solo perdere alcuni dei tuoi legami sociali, ha detto. Significa anche reinventarsi completamente a livello economico – prima, avrebbe potuto dedicare tutto il suo tempo a fare la mamma. Ora, deve anche preoccuparsi di come sostenersi finanziariamente.

Tuttavia, la famiglia non tradizionale, o almeno non sposata, sta diventando più tradizionale in Italia. L’età media del primo matrimonio per gli uomini era di 33,7 anni e per le donne di 31,5 nel 2018, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica. E le convivenze di fatto, dove la coppia vive insieme e ha effettivamente alcuni degli stessi diritti civili del matrimonio, sono passate da 329.000 nel 1997-98 a quasi 1,37 milioni 10 anni dopo. Nel 2017, quasi un bambino su tre in Italia aveva genitori non sposati.

Una dipendente di 34 anni di un’azienda di moda che vive a Firenze rientra in questa categoria: lei e il suo partner stanno insieme da quando avevano 17 anni e si sono conosciuti da adolescenti in discoteca. Ora hanno un figlio di 15 mesi, che hanno avuto dopo aver convissuto per cinque anni. E anche se pensa che il matrimonio sia qualcosa che lei e il suo partner faranno alla fine, “la conclusione del percorso”, la pressione biologica di avere un figlio è arrivata prima della pressione sociale di sposarsi.

“Vedo il matrimonio a livello legale come una sorta di garanzia, una protezione, per la madre”, ha detto. “Lo vedo come un legame che ci unisce, ma mi sembra che anche avere un figlio insieme sia un vero legame.”

Ma quella protezione legale e sociale non è disponibile allo stesso modo per tutte le coppie in Italia: le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono state famosamente legalizzate nel 2016, facendo dell’Italia uno degli ultimi paesi occidentali a farlo. La legge è arrivata con alcune eccezioni importanti: sarebbero state riconosciute le unioni civili, ma non i matrimoni tra persone dello stesso sesso. I diritti di adozione non sono stati concessi nemmeno alle coppie dello stesso sesso.

E probabilmente ci saranno sempre politici che si rifanno ai valori familiari della Chiesa cattolica, gli stessi valori familiari che l’Italia di Mussolini voleva preservare. Nel 2018, il senatore italiano Simone Pillon, della Lega, partito di destra, ha presentato una proposta per il “co-parenting perfetto”, in cui un figlio di genitori separati avrebbe dovuto trascorrere lo stesso tempo tra il padre e la madre e i genitori avrebbero diviso equamente le spese per l’istruzione del figlio. La proposta di legge è stata così controversa che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne ha persino scritto una lettera al governo, definendola una “potenziale seria regressione nell’avanzamento dei diritti delle donne e della loro protezione dalla violenza domestica e di genere nella città di Roma e in tutta Italia.” La proposta ha anche scatenato proteste organizzate in Italia.

Nei più di 50 anni da quando agli italiani è stata concessa la possibilità di divorziare, le statistiche rivelano una verità interessante: forse quello che volevano veramente era la libertà di non sposarsi affatto.