Il garum dell’antica Roma è tornato sotto i riflettori, grazie al Noma di Copenaghen. Ma a Cetara, una piccola città della Costiera Amalfitana, viene ancora prodotto quasi esattamente come 2.000 anni fa.

Può non sembrare particolarmente appetitoso, ma questo antico condimento – una salsa fermentata fatta con interiora di pesce salate – era un tempo un alimento base in tutto il Mediterraneo. Oggi, il suo discendente più prossimo è la colatura di alici di Cetara. Di colore marrone scuro, con un aroma intensamente di pesce e un sapore così pungente che viene usato goccia a goccia, la colatura è considerata una prelibatezza o classificata tra i cibi più immangiabili del mondo, insieme al natto giapponese o allo squalo fermentato islandese.

La tradizione risale a migliaia di anni fa, quando il sale e il pesce erano tra gli ingredienti più preziosi per Fenici, Greci e Romani. Il pesce era difficile da catturare e altamente deperibile, mentre il sale era uno dei pochi metodi di conservazione disponibili. Il garum veniva tradizionalmente preparato macerando interiora di pesce e pesci piccoli come sardine e sgombri con spezie, erbe mediterranee e sale per mesi – a volte fino a un anno, a seconda del clima – fino a trasformarsi in una salsa ricca e saporita conservata in piccole bottiglie come condimento pregiato.

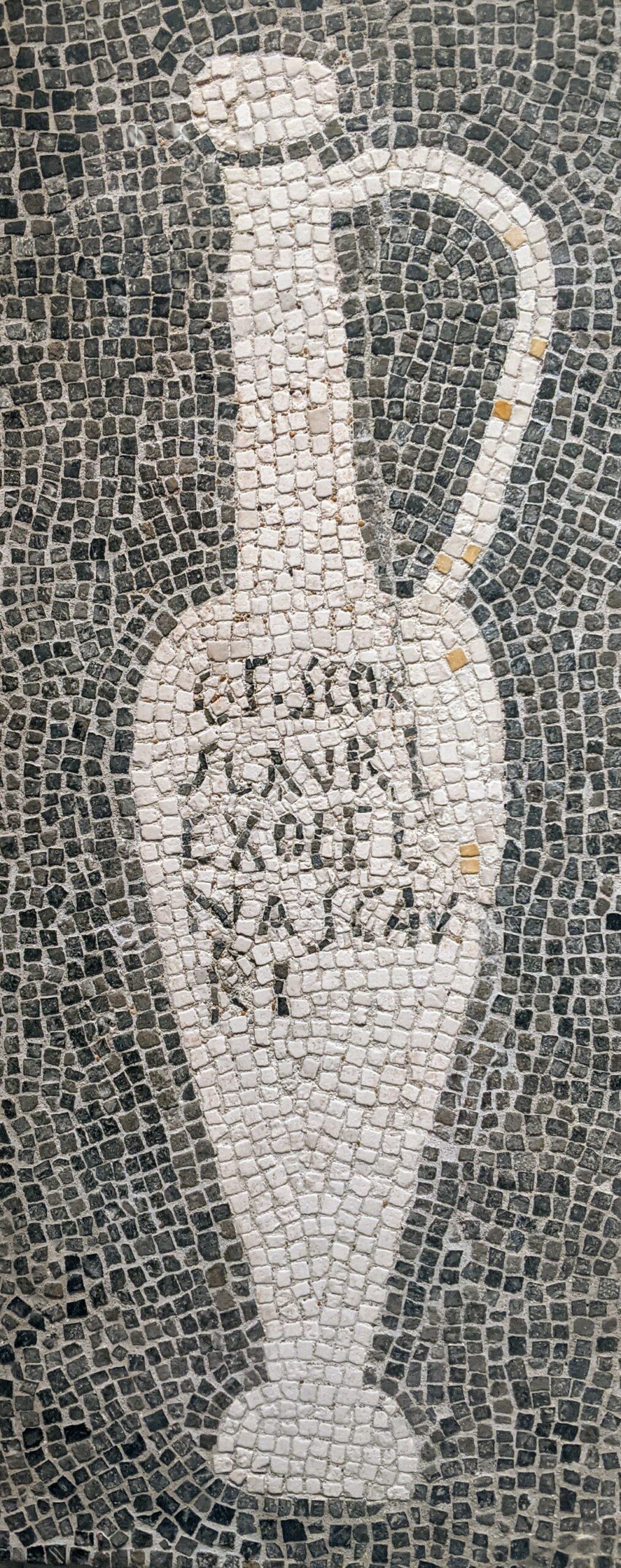

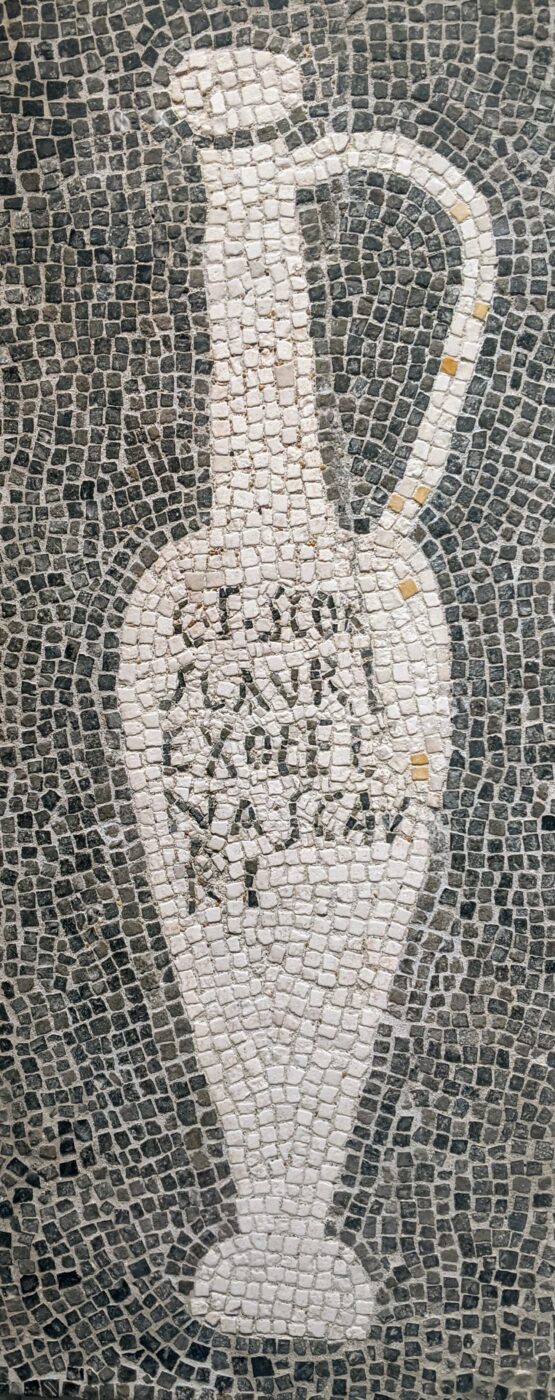

Questo condimento pungente divenne onnipresente nella cucina romana come condimento sia in cucina che a tavola; una bottiglia di garum probabilmente sedeva su praticamente ogni tavolo dell’Impero, pronta per essere spruzzata su ogni tipo di cibo per dare un tocco saporito. Con l’aumentare della sua popolarità, la produzione di garum divenne un’industria redditizia; laboratori costieri dall’Hispania (la Penisola Iberica) al Nord Africa producevano la salsa in grandi quantità per l’esportazione, e i lotti di qualità superiore comandavano prezzi premium.

Lo scrittore romano Apicio, vissuto nel I secolo a.C., citava il garum come condimento in circa 20 piatti nel suo influente libro di cucina De re coquinaria. Un secolo dopo, Plinio il Vecchio lodava il garum prodotto a Cartagena, sulla costa mediterranea, dove i Romani costruirono impianti specializzati per la lavorazione del pesce noti come cetariae – proprio l’origine del nome Cetara.

Cetara

Cetara è uno dei paesi lungo la Costiera Amalfitana– forse meno da cartolina rispetto ad altri, e per questo motivo, ancora relativamente intoccato dal turismo di massa. Qui, il bucato sventola dai balconi, i bambini giocano per le strade e la pesca è ancora un vero e proprio stile di vita. La città è famosa per il suo pregiato tonno rosso e per le piccole e saporite acciughe, che vengono ancora lavorate con metodi tradizionali.

La colatura di alici di Cetara differisce dal suo antico predecessore. È un liquido chiaro, color ambra, dal sapore intensamente saporito, ottenuto facendo maturare le acciughe nel sale. Tradizionalmente fatta in casa dalle famiglie cetaresi, il processo rimane interamente manuale: le acciughe vengono decapitate, eviscerate e stratificate con il sale in grandi barili di quercia. Col tempo, vengono pressate, e dopo mesi di invecchiamento, il liquido viene estratto da un piccolo foro alla base del barile. La produzione inizia in primavera e continua per tutta l’estate, quando le acciughe nuotano più vicino alla riva e sono più facili da catturare. La colatura è pronta per essere gustata intorno a dicembre – ed è per questo che il piatto tradizionale della vigilia di Natale in città sono gli spaghetti alla colatura. Semplici, ma gustosi e qualche decennio fa un piatto raffinato rispetto alla dieta media. Pasta, bollita in acqua non salata, aglio fritto in olio d’oliva, un po’ di peperoncino, prezzemolo tritato e un cucchiaio di colatura per dare un tocco di sapidità.

Per anni, questa antica tradizione e il suo sapore particolare sono rimasti in gran parte locali, conosciuti al di fuori dell’Italia solo da una manciata di appassionati devoti. Ma il suo destino è cambiato grazie a un rinnovato interesse culinario per la fermentazione – e a un ambasciatore appassionato: lo chef Pasquale Torrente.

Nato e cresciuto a Cetara, Pasquale Torrente è cresciuto in quello che allora era il bar di famiglia, aperto nel 1969 all’interno di un chiostro del XVII secolo dietro la chiesa della città – da cui il nome, Al Convento. Oggi, la sua trattoria è una tappa obbligata per i migliori chef e gli amanti del buon cibo, riconosciuta come uno dei migliori posti in Italia per sperimentare piatti tradizionali semplici ma preparati magistralmente, come i suddetti spaghetti. Pasquale ha girato il mondo presentando la colatura di alici a nuovi pubblici ed è membro fondatore dell’Associazione per la Tutela della Colatura di Alici di Cetara, che ha ottenuto lo status ufficiale di Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel 2020.

La Torre di Cetara adesso ospita un piccolo museo dedicato alla pesca e alla colatura di alici, mostrando manufatti e vecchie fotografie. Ma per chi vuole vedere la produzione di colatura dal vivo, c’è solo un’azienda rimasta in paese che la fa ancora nel modo tradizionale e artigianale: Fabbrica Nettuno. Nonostante il nome altisonante, è più un piccolo laboratorio a conduzione familiare in una delle stradine del villaggio. Se capiti al momento giusto dell’anno, potresti anche vedere il processo in azione: un gruppo di donne che chiacchierano in dialetto locale mentre puliscono abilmente le acciughe e le dispongono a strati in piccole botti, in quello che sembra più una cucina di casa che una fabbrica. Cetara e la sua colatura rimangono genuinamente autentiche, un mondo a parte dalla riscoperta hipster di quello che molti chef ora chiamano garum.

I termini culinari vanno e vengono di moda, e il “garum” sta vivendo il suo momento – questa volta, grazie a René Redzepi del Noma di Copenhagen, più volte incoronato miglior ristorante al mondo da The 50 Best Restaurants lista. Redzepi ha scatenato una fascinazione globale per la fermentazione come modo per creare sapori intensi e profondi mentre si riduce lo spreco alimentare riutilizzando scarti di verdure, pesce o carne. Il suo libro del 2019 Noma: A Guide to Fermentation è diventato un must-have nelle cucine professionali di tutto il mondo, ispirando chef ovunque a iniziare a fermentare – e a chiamare le loro creazioni garum.

Noma's fermentation lab

Dopo due decenni di ricerca e sperimentazione, il Noma ha aperto il suo laboratorio di fermentazione al pubblico nel 2021, lanciando una linea di prodotti usati nella sua cucina, incluso un garum ricchissimo di umami. Un’interpretazione moderna del condimento romano, il garum del Noma è vegano, fatto con funghi fermentati per 6-8 settimane prima di essere imbottigliato. È andato esaurito quasi subito, spingendo altri a seguire l’esempio, come lo chef Mattia Baroni, che ha introdotto la sua linea re.Garum, creata con scarti di pesce, carne, formaggio e verdure.

Il garum di alta gamma di oggi assomiglia poco all’originale romano o alla colatura di alici. Eppure nel suo nome, nella sua fermentazione e nella sua funzione di condimento potente, mantiene l’essenza delle sue origini: bastano poche gocce per trasformare un piatto, aggiungendo profondità alle creazioni gourmet o brio ai piatti vegetariani. Varie versioni di “garum” appaiono ora nei menù di tutto il mondo, e ristoranti con questo nome hanno aperto a Modena, Napoli, Minori, Città del Messico, Francia e Londra.

Sembra che questo ingrediente antico – o almeno il fascino di un passato lontano – sia ufficialmente diventato di tendenza.