Per 60 milioni di italiani, la mattina ha un profumo: quello della moka. Non solo il caffè in generale, ma proprio il caffè della moka. Fin dall’infanzia, si impara a riconoscere il suo suono; il suo aroma accompagna il risveglio ancora a letto, e quando si esce per andare a scuola, lo si sente nei vani scala dei condomini.

La moka è un rituale, ripetuto più volte al giorno. A metà mattina, dopo pranzo, nel pomeriggio. È facile da preparare per un gruppo, che siano familiari, amici o colleghi — e c’è sempre “quello” che se ne occupa, perché sa fare la moka meglio di tutti. Ogni italiano ha il proprio metodo per la propria moka; sembra scritto nel nostro DNA, eppure non è sempre stato così. Il gusto del caffè italiano è già cambiato almeno un paio di volte nella sua breve storia, e siamo già a rischio di dimenticarlo.

Per fortuna, oserei dire. È ora di una confessione: trovo il caffè della moka disgustoso. Come ogni buon italiano, ne possiedo almeno tre di diverse dimensioni, ma stanno in bella mostra come soprammobili. Il caffè della moka sa di bruciato — addirittura di ricotto — e questa non è un’opinione, è un difetto causato dal modo in cui viene preparato il 99% delle volte. Perché il sapore del caffè è tanto culturale quanto personale.

La moka come simbolo del boom economico

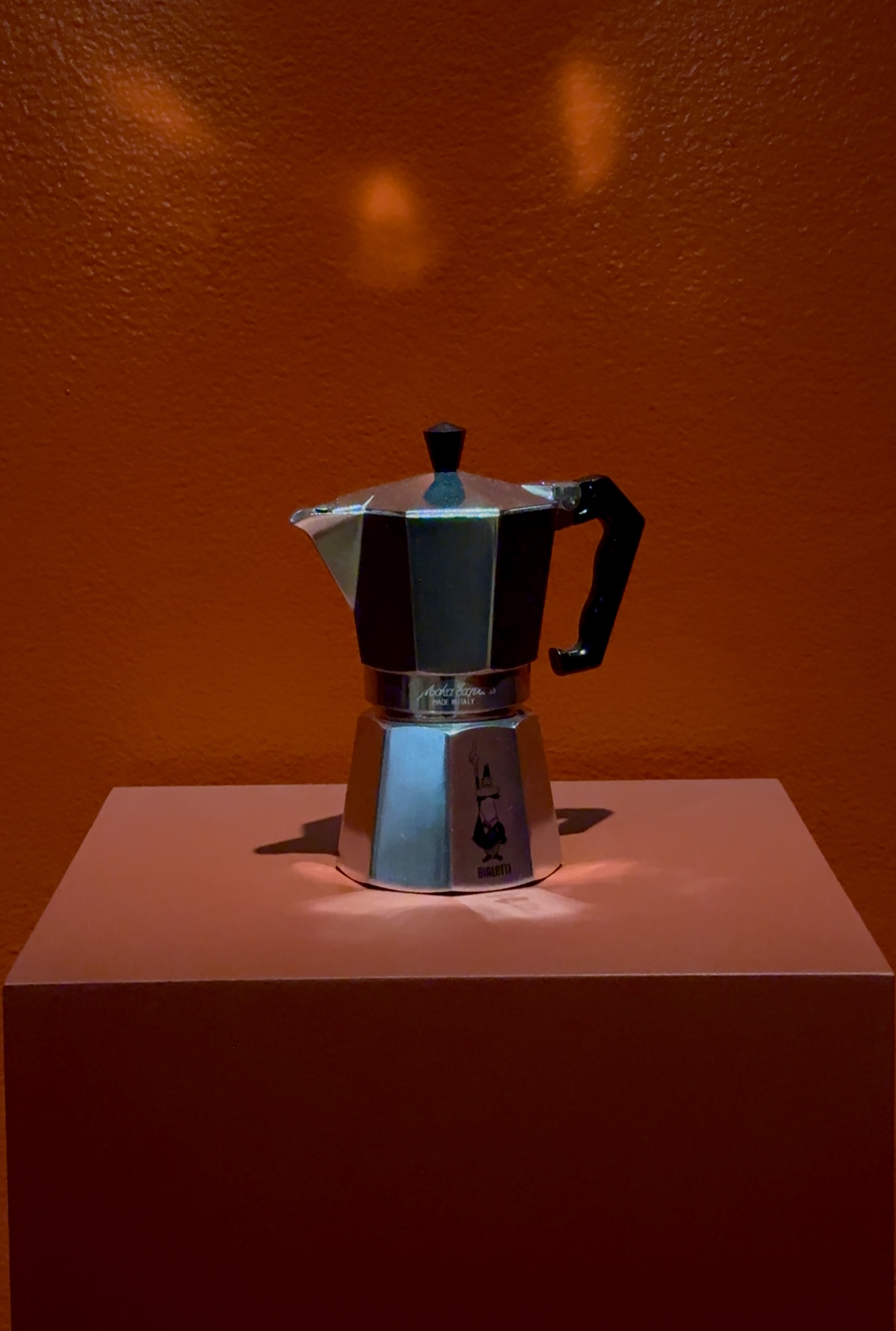

La moka è un sistema di estrazione del caffè a vapore inventato nel 1933 dall’imprenditore Alfonso Bialetti e chiamato così in onore della città yemenita di Mokha, rinomata all’epoca per il suo commercio di caffè. Oggi, come allora, è composta da tre parti in alluminio: un bollitore per l’acqua con base ottagonale, un filtro e una piccola camera di raccolta — dove esce il caffè, per dirla semplicemente. L’acqua bolle sotto, la pressione si accumula nel bollitore, il vapore sale e spinge attraverso il filtro riempito di caffè macinato, e poi scorre nella camera superiore in circa cinque minuti. Fu una rivoluzione — perché la Moka Express, il suo nome completo, era molto più veloce e adatta alla vita moderna rispetto alla napoletana cuccuma usata fino ad allora. (Con la cuccuma, l’acqua percolava lentamente attraverso il caffè macinato, simile a come si prepara oggi il caffè filtro.) cuccuma, l’acqua sarebbe lentamente percolata attraverso i fondi di caffè, in modo simile a come viene fatto il caffè filtro oggi.)

Ma più che cambiare le abitudini di consumo, la moka ha trasformato il gusto stesso del caffè. Il risultato di questa estrazione era più denso, più intenso, più amaro — quel “classico sapore italiano” con cui sono cresciute solo un paio di generazioni, e non di più.

Sebbene la moka sia stata inventata nel 1933, il caffè rimase un lusso. La sua più ampia diffusione iniziò con l’invasione italiana dell’Etiopia nel 1935, ma fu solo con il boom economico del dopoguerra che il caffè entrò veramente nella vita quotidiana. Dopo l’interruzione bellica, Bialetti riaprì nel 1946 con un nuovo stabilimento industriale che produceva 18.000 unità al giorno. Il caffè della moka — forte, moderno, efficiente — divenne un simbolo della rinascita del paese, e le campagne pubblicitarie si intensificarono, con cartelloni e spot televisivi che diffusero il prodotto in tutta la nazione.

“Eh sì sì sì… sembra facile (fare un buon caffè)!” (“Oh yes, oh yes, it seems easy to make good coffee!”) recitava il popolare slogan, e infatti, fare il caffè con la moka era più facile che mai — anche se, spoiler, veniva fatto nel modo sbagliato.

La costruzione del gusto nazionale

Si stima che dagli anni ’50 siano state vendute circa 300 milioni di moka — molte ancora in uso, perché la moka è praticamente indistruttibile. Il suo design non è cambiato in decenni, e i pezzi di ricambio rimangono intercambiabili. La Bialetti Moka Express è diventata un’icona del design e un simbolo del Made in Italy, ora in mostra permanente alla Triennale di Milano e al MoMA di New York.

Si dice che la forma ottagonale della moka sia stata ispirata dalla silhouette della moglie di Bialetti: una testa, spalle larghe, vita stretta, gonna a pieghe e un braccio appoggiato con sicurezza sul fianco.

Quindi, se ne compri una — scegli la classica, e basta. “Veloce, forte, resistente, come la caffeina,” diceva il suo inventore. Le sue ceneri ora riposano all’interno di una moka che funge da sua urna.

La genialità della moka è che rimane il modo più economico e sostenibile per fare il caffè. Ma per gli italiani, la moka è prima di tutto un sapore nazionale. La classica miscela per moka — Arabica tagliata con il 10-50% di Robusta e tostata scura — produce un caffè così amaro che la maggior parte delle persone lo zuccherano o aggiungono latte. È così che veniva bevuto fino alla fine degli anni ’90, molto prima che il caffè specialty e i monorigine entrassero in scena.

Negli anni ’80, ricordo ancora di aver portato Lavazza Oro come regalo per la casa, avvolto in un nastro. Era la scelta premium, un gradino sopra l’etichetta rossa di tutti i giorni. Allora, ogni regione aveva il suo marchio, la sua miscela preferita e il suo stile di tostatura. Gli italiani del sud preferivano una tostatura più scura con più Robusta. Trovavi Vergnano in Piemonte, Passalacqua a Napoli, Moak in Sicilia — marchi che esistono ancora oggi, ora con portata nazionale. Illy era per intenditori e amanti del design (la loro serie di tazzine d’artista fu lanciata nel 1992). Hag era per il decaffeinato. E questo era più o meno tutto. Le etichette offrivano poco più di “sapore ricco,” “sapore delicato,” o “sapore deciso.”

Poi, negli anni ’90, le miscele lasciarono il posto a un nuovo tipo di lusso: 100% Arabica. Una nuova ondata di pubblicità ridefinì il nostro palato, indirizzandoci verso caffè più acidi e fruttati — e stabilendo un nuovo standard di gusto.

Dal 100% arabica alla cultura delle capsule

Il caffè Arabica è aromaticamente più complesso, con meno caffeina e un profilo più fruttato rispetto alla Robusta, che, come suggerisce il nome, è più robusta sia come pianta che nel sapore. Fino a poco tempo fa, i chicchi di Robusta, più economici da produrre, erano ampiamente usati ma spesso di bassa qualità e difettosi, il che certamente non ha aiutato la reputazione del caffè italiano.

“Arabica = migliore” divenne un messaggio dominante da parte dei produttori a partire dagli anni ’90. (Oggi, tuttavia, la Robusta sta tornando in auge, grazie a importanti miglioramenti nella qualità e a vantaggi strategici sia nella coltivazione che nel commercio.)

E poi arrivò Nespresso. Sebbene le capsule siano arrivate sul mercato a metà degli anni ’80, la prima boutique Nespresso in Italia non aprì prima del 1999. Quel momento segnò un’altra svolta nel modo in cui gli italiani bevono il caffè.

Come lo preferisci? Vellutato? Intenso? Ristretto? India? Colombia?

Etica a parte — il bilancio di Nestlé in materia di diritti umani e ambientali è notoriamente cupo — ha insegnato a una nazione che il caffè non era solo una cosa. Poteva essere uno spettro — di sapori, origini e stili. Prima della Terza Onda e dell’ascesa dei caffè hipster, Nespresso aveva già seminato una cultura dell’apprezzamento del caffè. L’esplosione delle capsule e delle macchine compatibili ha fatto il resto, e oggi sono ovunque in Italia — nessun disordine, e in 30 secondi, a volte, oserei dire, meglio di un espresso al bar. Basta un clic.

Come fare la moka perfetta

I dibattiti sulla tecnica della moka — quanto caffè usare, se pressarlo e lasciare il coperchio aperto o chiuso — saranno presto solo un ricordo? Le capsule hanno standardizzato la qualità e rimosso il margine di errore umano. E ci sono stati un sacco di errori.

Come accennato, ogni famiglia ha il suo addetto alla moka — quello che “sa farla meglio di tutti.” Le famiglie hanno i loro rituali: un cucchiaio speciale per dosare, l’abitudine di mescolare prima di versare, una regola sacra di non pulirla mai per “proteggere” il sapore. Eppure, il 99% delle persone fa la moka male.

Il che ci riporta al punto di partenza — e alla mia avversione per il caffè della moka. Se fai la moka come la maggior parte degli italiani, bruci prima il macinato e poi cuoci il caffè appena estratto. È orribile. È così che il produttore dice di fare, ma al giorno d’oggi, sappiamo fare di meglio.

Quindi, ecco come non fare la moka alla maniera italiana, ma come farla meglio:

- L’acqua: Evita l’acqua del rubinetto. Usa acqua minerale naturale con basso residuo fisso, proprio come faresti per il tè.

- Il Caffè: Macinato fresco è l’ideale, ma ciò che conta di più è la granulometria: scegli sempre una macinatura specifica per moka, non per metodi a filtro.

- Il Metodo: Fai bollire l’acqua prima che tocchi la moka. Versa l’acqua calda nel bollitore, assembla la caffettiera e mettila a fuoco basso. In questo modo, l’estrazione avviene velocemente, senza bruciare il macinato.

- La versata: Appena il caffè inizia a salire, spegni il fuoco. Togli la caffettiera dal fornello, e versa e bevi immediatamente.

- La Pulizia: Non usare mai detersivo per piatti. Sciacqua con acqua tiepida o usa un detergente specifico per caffè. Gli oli vecchi irrancidiscono — e una moka sporca fa un caffè cattivo.