Il Foro Romano brulica di cittadini chiassosi. Soldati romani, in armature scintillanti, si allineano per le strade per contenere la folla, mentre Giulio Cesare – avvolto in una toga purpurea – osserva da una terrazza sopra. Dietro di lui ci sono senatori, dignitari e matrone imponenti. Un rombo lontano cresce, diventando più forte finché enormi tende si aprono per rivelare l’inizio di una gloriosa processione: soldati, cavalli, ballerini, musicisti. Suono, colore e l’opulenza di una terra lontana inondano il foro – un contrasto abbagliante con l’austera grandezza di Roma. Mentre il corteo rallenta, appaiono dozzine di schiavi, marciando in perfetto ritmo, tirando una monumentale sfinge nera attraverso la folla in giubilo. In cima, avvolta in oro scintillante, la Regina d’Egitto siede regalmente, torreggiando sulla folla – catturando tutti gli sguardi, tutta l’attenzione.

Questa scena stravagante dal film di Joe Mankiewicz Cleopatra (1963) ha fatto la storia di Hollywood. I costumi sontuosi, i set monumentali e le migliaia di comparse – per non parlare del fascino impareggiabile di Elizabeth Taylor – hanno posto l’asticella così in alto che pochi film del genere l’hanno eguagliata da allora, assicurando al film un posto come leggenda cinematografica.

Elizabeth Taylor as Cleopatra, trailer still for the 1963 film;

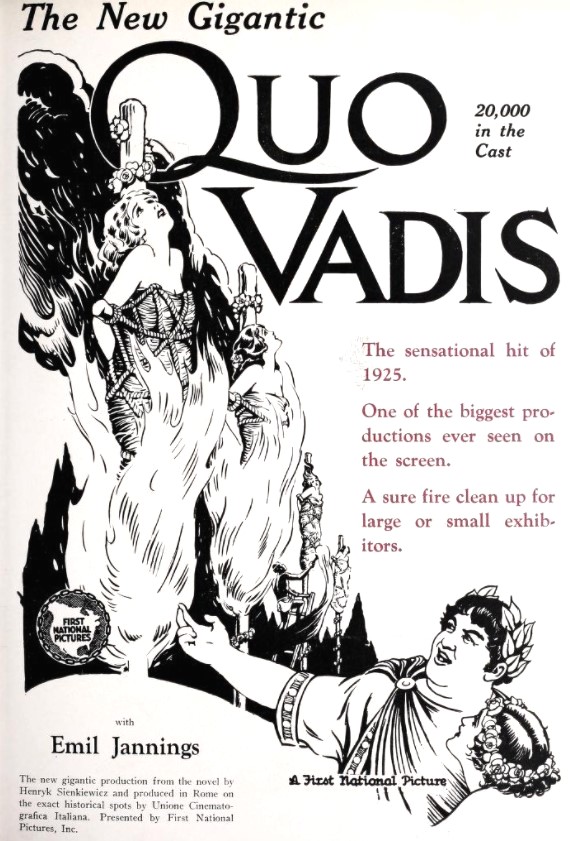

Quel genere è il peplum – un tipo di film, ambientato nell’antichità biblica o greco-romana, che esiste da oltre un secolo, dall’era del muto fino al recente Gladiator II. di Ridley Scott. Dopo essere svanito alla fine degli anni ’30 e ’40, la sua popolarità è tornata a ruggire negli anni ’50, raggiungendo il suo apice con classici come Quo vadis (1951) di Mervyn LeRoy e Spartacus (1960) di Stanley Kubrick.

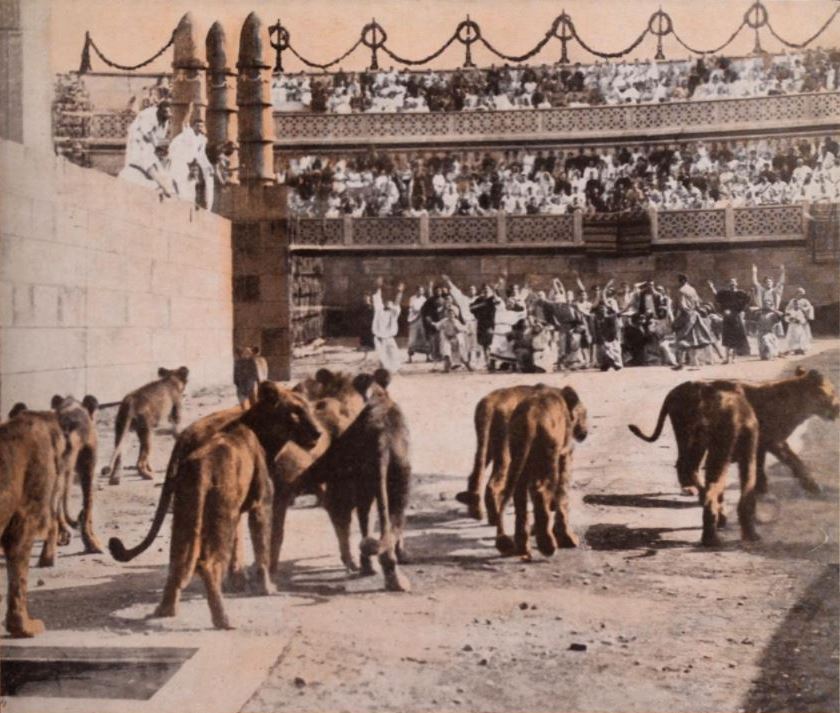

I film peplum hanno trasformato l’antichità in un piacere per gli occhi. Spesso sostenuti da budget esorbitanti, i registi di Hollywood hanno tirato fuori il meglio: tuniche di vera seta e armature cesellate, scene di battaglia estese, set sontuosi completi di elefanti e altre bestie selvagge, senatori romani che si rilassano in ville stile Beverly Hills – piscine incluse.

In un curioso scherzo del destino, queste produzioni americane finirono per ricostruire l’Antica Roma a pochi chilometri dalle sue vere rovine. Attirati da generosi incentivi fiscali e dalla manodopera qualificata e a basso costo degli studi di Cinecittà, Hollywood negli anni ’50 si stabilì “sul Tevere.”

Questa versione Technicolor dell’Antica Roma favoriva l’esibizionismo rispetto all’accuratezza storica. Prendi Cleopatra: non importa che il suo Foro Romano sia tre volte più grande di quello vero. Più divertente, l’entrata drammatica della regina – che sfila attraverso il Foro come una dea conquistatrice – sarebbe stata assolutamente illegale. La legge romana vietava ai sovrani stranieri di entrare nel Foro, soprattutto accompagnati dai loro eserciti. E il suo trionfale passaggio sotto l’Arco di Costantino, ricreato in scala reale per la scena? Un tocco affascinante – se solo l’arco non fosse stato costruito tre secoli e mezzo dopo la sua prima visita a Roma.

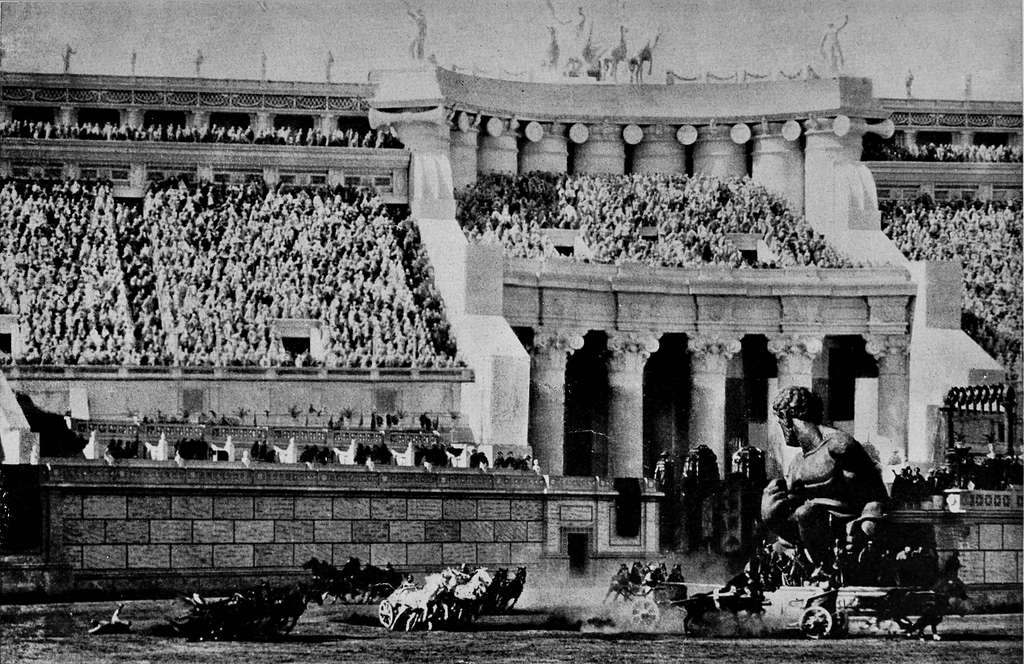

Società Italiana Cines / Kleine Optical Company (U.S. distributor), Public domain, via Wikimedia Commons

E che dire del Gladiator (2000) di Ridley Scott e del suo sequel Gladiator II (2024)? La professoressa Kathleen Coleman, la massima esperta di Harvard sugli spettacoli dell’arena antica e consulente storica per il primo film, rimase così delusa dalla produzione da chiedere che il suo nome fosse rimosso dai crediti. Forse è stata la scena in cui i guerrieri romani si massacrano a vicenda con balestre medievali. O forse è stato il momento in cui i registi le hanno chiesto di fornire prove storiche che le gladiatrici si fissassero lame di rasoio affilate sui capezzoli. Gladiator II porta l’intero dibattito sulla verosimiglianza all’ennesima potenza, presentando giornali stampati e squali bianchi che si aggirano in un Colosseo allagato.

Capezzoli affilati o meno, l’accuratezza storica non è mai stata la preoccupazione principale del genere peplum – né negli anni ’50 né oggi. La Roma che ritrae è rutilante, maestosa e impeccabilmente organizzata, ma anche profondamente corrotta e incline al vizio e alla decadenza. Gran parte di quella caratterizzazione suona vera – e rimane rilevante oggi (vorrei solo che avessimo mantenuto le capacità organizzative dei nostri antenati). Ma, alla fine, attenersi ai fatti è oltre il punto, perché questi film rivelano molto di più sull’epoca e la cultura che li ha creati che sul mondo antico che pretendono di rappresentare.

Seguendo una convenzione usata negli anni ’50 per essere più vicini al pubblico americano, gli attori del Commonwealth britannico venivano tipicamente scelti per interpretare i romani dell’alta società e cattivi, mentre gli americani interpretavano i loro avversari etnici o religiosi. Nel film di William Wyler Ben-Hur (1959), per esempio, il crudele generale romano Messala è interpretato dall’attore irlandese Stephen Boyd, mentre l’eroe ebreo Giuda Ben-Hur parla con l’inconfondibile accento americano del Midwest di Charlton Heston.

Non sorprende che l’Antica Roma abbia un peso politico diverso nella versione italiana del genere Spada e Sandali, noto come Peplum – un nome derivato dalle corte tuniche indossate dai suoi eroi con i sandali. (Sospetto che la terminologia latina serva a ricordare al resto del mondo la nostra antica, e impeccabilmente alla moda, ascendenza.)

Unione Cinematografica Italiana / First National Pictures (U.S. distributor), Public domain, via Wikimedia Commons

L’ascesa del sottogenere italiano iniziò con Cabiria (1914) di Giovanni Pastrone, ampiamente considerato il primo grande film epico storico romano nel cinema. Le didascalie del film furono scritte nientemeno che da Gabriele D’Annunzio, la cui ornata poesia è in piena mostra. Uno degli esempi più belli è un’invocazione al dio Plutone: “O dio scettrato, tu che ponesti il trono nell’abisso, tu che stringi le radici della Terra, tu che rapisti la figlia di Demetra dal suo prato siciliano…”—e così via, per buoni dieci minuti. In confronto, i discorsi altisonanti che recentemente hanno trasformato il nostro attuale Ministro della Cultura in un meme sembrano composizioni minimaliste.

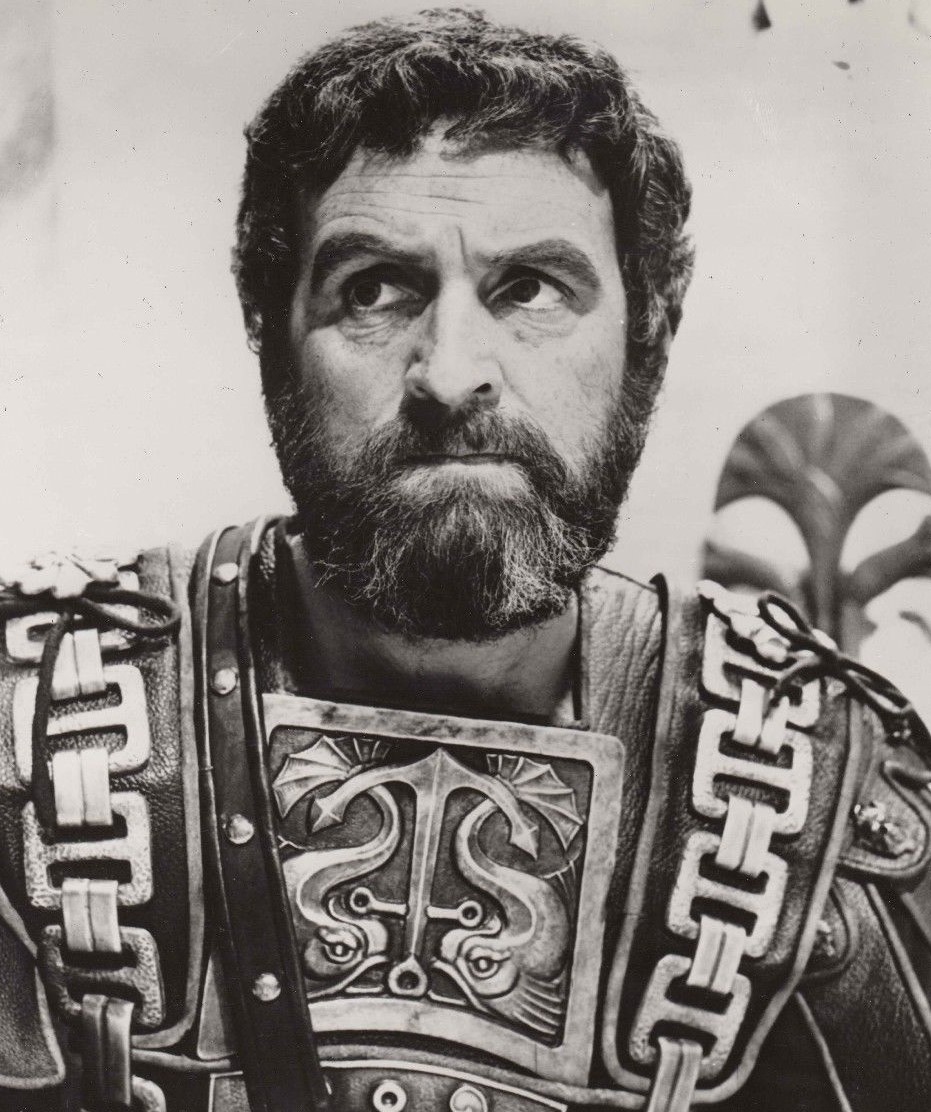

Restando in tema, uno dei primi film prodotti sotto il Fascismo fu Scipione l’Africano (1937) di Carmine Gallone – un pomposo pezzo di propaganda politica progettato per giustificare l’invasione italiana dell’Etiopia, lanciata due anni prima. Il parallelo è tutt’altro che sottile: gli antichi romani rappresentano l’esercito fascista, mentre i cartaginesi rappresentano chiaramente gli etiopi. Scipione, interpretato da Annibale Ninchi, imita Mussolini sia nel linguaggio del corpo che nel discorso, mentre i cartaginesi sono spesso vestiti con uniformi che assomigliano a quelle dei soldati etiopi degli anni ’30. I fasci – l’emblema dell’autorità fascista – sono esposti in modo prominente, spesso portati accanto al generale romano mentre svolge la sua missione imperiale.

Scipione being greeted with the "Roman salute" in Scipione l'Africano (1937);

Dal Decadentismo alla dittatura e oltre, i Pepla italiani si sono riciclati così tante volte che negli anni ’60 sono diventati un genere di film di serie B – con improbabili culturisti americani come eroi. Che si chiamassero Golia, Ursus, Sansone, Ercole o Maciste, il protagonista era sempre una variazione dello stesso archetipo: un muscoloso, non troppo psicologicamente sviluppato uomo forte che combatte l’ingiustizia e schiaccia tutto ciò che minaccia la legge.

La studiosa Maria Elena d’Amelio ha brillantemente interpretato l’iper-fisicità degli attori in questi film come una materializzazione cinematografica del sogno americano. “Ovunque vada, Ercole è sempre accolto e acclamato dal popolo, che lo riconosce per aver alleviato le loro fatiche quotidiane. Proprio come il Piano Marshall veniva presentato come l’unico modo per liberare l’Italia dalla povertà e dall’arretratezza, Ercole libera i suoi sudditi dai lavori fisici più duri e li aiuta a ricostruire il loro paese,” sostiene.

Touring Club Italiano, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Tutto ciò dimostra che, sotto la loro facciata di innocuo intrattenimento, i film di Spada e Sandali nascondono complesse dinamiche culturali. I Pepla italiani hanno aiutato la nazione a navigare la difficile transizione dalla dittatura fascista alla democrazia nel dopoguerra, riflettendo l’evoluzione del rapporto dell’Italia con la cultura americana e gli imminenti cambiamenti economici degli anni ’60. Al contrario, la versione americana del genere, ambientata sullo sfondo confortante di un passato lontano e terre remote, è diventata un contenitore per gli aspetti più scomodi della società – politica, sessualità e razzismo – troppo tabù per essere affrontati direttamente. Nel peggiore dei casi, questi film hanno rafforzato i pregiudizi prevalenti. Ma occasionalmente, alcuni sono riusciti a sfuggire alla rigida censura dell’epoca – e sono riusciti a sovvertire le aspettative in modi inaspettati.

Con poche eccezioni, i personaggi femminili sia nei Pepla che nei film di Spada e Sandali sono relegati a ruoli secondari – e invariabilmente appaiono sullo schermo indossando poco o niente. In molte produzioni, il cosmopolitismo dell’Antica Roma diventa una scusa conveniente per inserire sequenze di puro spettacolo: danze elaborate eseguite da persone di colore al ritmo frenetico di tamburi, rafforzando stereotipi razzisti radicati nella visione orientalista prevalente all’epoca. Una rara eccezione a questo schema appare in Spartacus, in cui l’attore afroamericano Woody Strode interpreta Draba, un gladiatore che incarna nobiltà e dignità – un momento silenziosamente radicale in un genere altrimenti immerso nella caricatura.

Anche se sparse, le allusioni al clima politico degli Stati Uniti degli anni ’50 in alcuni film di Spada e Sandali sono difficili da non notare.

In Ben-hur, la scena in cui un generale romano vendicativo fa pressione sul protagonista per far nominare gli ebrei sleali all’Impero richiama senza dubbio la caccia alle streghe dell’era McCarthy, quando gli americani erano costretti a identificare i sospetti comunisti. Tra quelli messi nella lista nera c’era lo scrittore Howard Fast, che scrisse il romanzo Spartacus mentre era in prigione nel 1951 per le sue simpatie comuniste. Ispirato alla rivolta degli schiavi guidata dal gladiatore trace intorno al 73 a.C., il libro di Fast divenne un successo. Il suo adattamento cinematografico, uscito nove anni dopo, fu accolto da boicottaggi e condanne da parte di gruppi conservatori e religiosi, che lo etichettarono come anti-americano. Il fatto che Karl Marx avesse una volta descritto Spartaco come “un vero rappresentante del proletariato dei tempi antichi” probabilmente non ha aiutato la sua causa.

Un momento cruciale arrivò quando il presidente John F. Kennedy partecipò a una proiezione pubblica di Spartacus a Washington. La sua presenza, unita al successo al botteghino del film, contribuì a legittimarlo agli occhi del pubblico e segnò simbolicamente la fine della lista nera di Hollywood.

Scene from "Son of Spartacus";

Ma il genere Spada e Sandali offre il suo materiale più soddisfacente quando si tratta di omoerotismo. Probabilmente ispirato alla stretta camerateria dei legionari romani o al semplice pensiero di uomini mezzi nudi che indossano minigonne di pelle, le allusioni al desiderio maschile tornano continuamente in questi film. Non senza complicazioni, ovviamente. In molti, l’omosessualità è codificata sui cattivi – tipicamente imperatori – che sono ritratti come uomini deboli, malati e promiscui corrotti dal potere e dalla vanità. Pensa all’interpretazione super camp di Peter Ustinov del pazzo imperatore Nerone in Quo vadis– una performance tanto deliziosa quanto stereotipata. O alla caratterizzazione simile dell’imperatore Commodo in Il gladiatore, il cui viso da ragazzino, fisico liscio, aspetto elegante e personalità tormentata contrastano nettamente con la mascolinità diretta e ruvida dell’eroe del film, Massimo, interpretato da Russell Crowe.

Il gladiatore II ripropone questi tropi, mettendo in scena la coppia di fratelli imperiali squilibrati – Geta (Joseph Quinn) e Caracalla (Fred Hechinger) – contro i personaggi codificati come etero di Lucio Vero Aurelio (Paul Mescal) e il generale Acacio (Pedro Pascal).

unknown (20th Century Fox), Public domain, via Wikimedia Commons

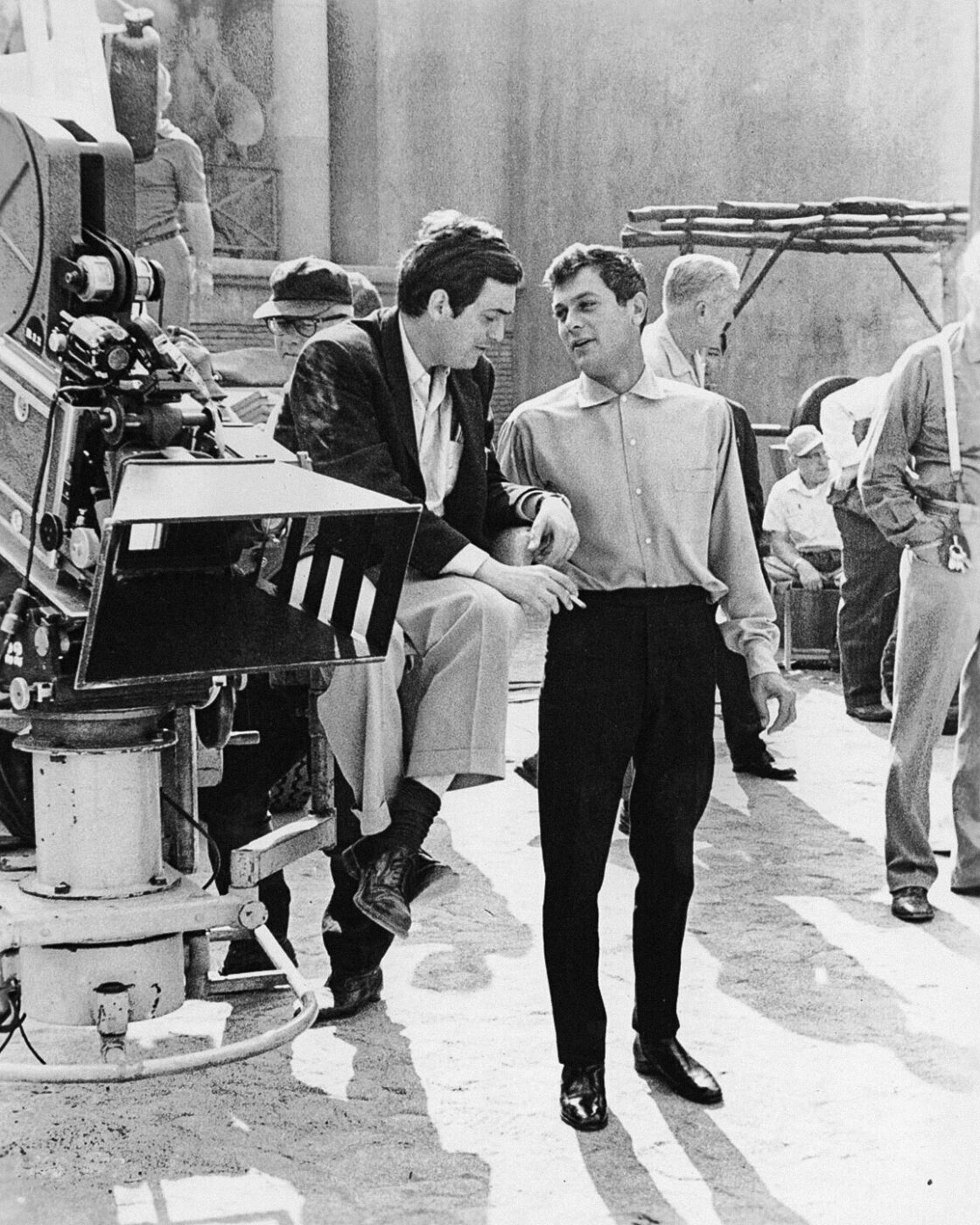

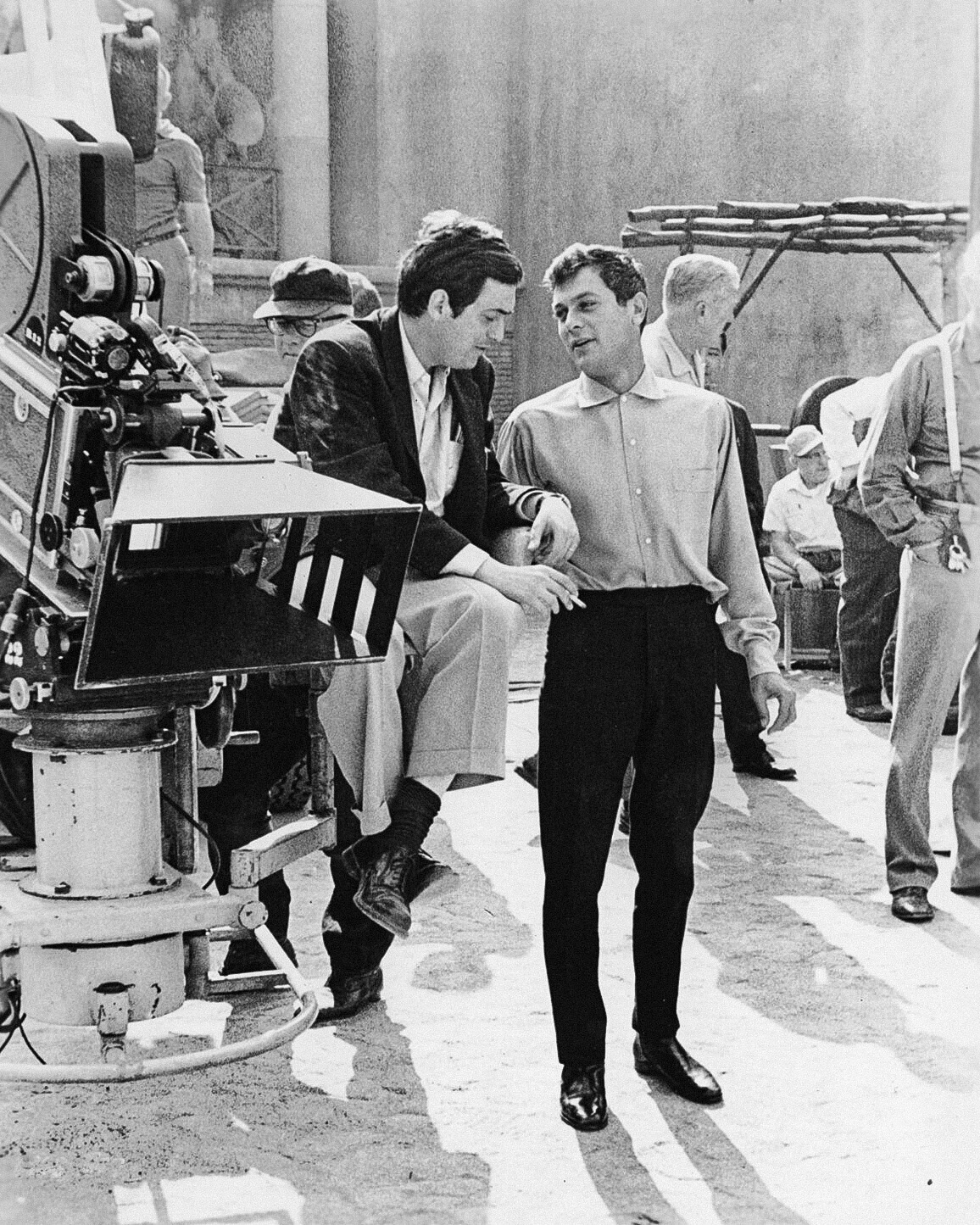

Le terme romane, la cultura della palestra e i corpi ben oliati hanno chiaramente lasciato un’impronta duratura nell’immaginario di Hollywood, e poche scene lo catturano meglio del famigerato scambio “ostriche e lumache” in Spartacus– un momento che potrebbe facilmente essere stato preso dal porno soft gay degli anni ’60. Nella scena, il generale romano e antagonista del film Crasso – interpretato con eleganza astuta da Laurence Olivier – viene fatto il bagno dal suo giovane schiavo Antonino (il beniamino di Hollywood Tony Curtis). Crasso rivela attentamente la sua bisessualità attraverso una metafora, spiegando che gli piace mangiare sia “ostriche che lumache.”

“Consideri morale mangiare le ostriche e immorale mangiare le lumache?” chiede. La sequenza fu tagliata completamente dalla versione originale del film; le versioni successive l’hanno ripristinata.

Kubrick and Curtis on the set of Spartacus (1960); Public Domain, via Internet Archive

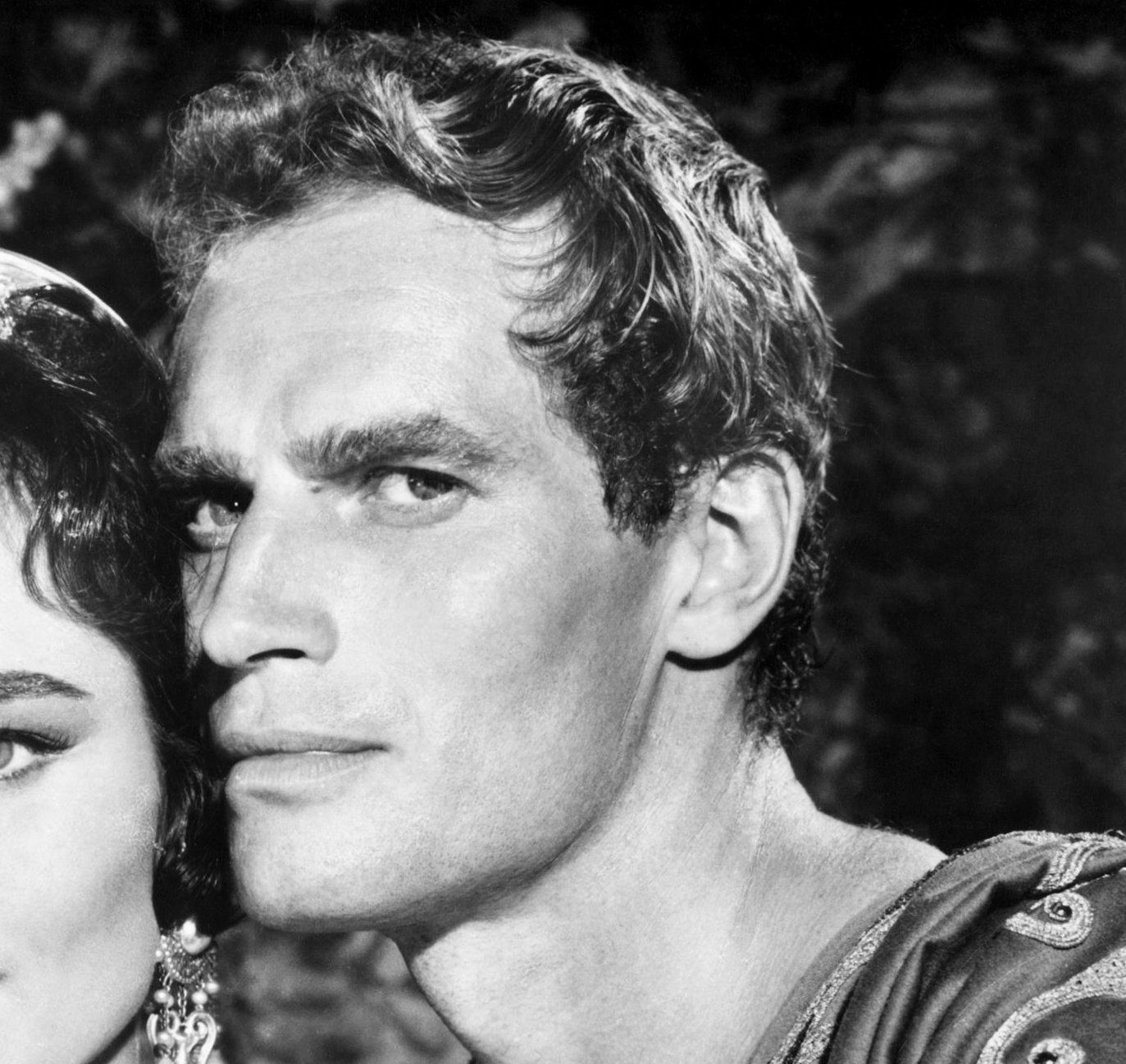

Il sottotesto omosessuale raggiunge un registro completamente nuovo in Ben-Hur, tuttavia. Il film si apre con l’aristocratico romano Messala, interpretato da Stephen Boyd, che torna in Giudea come amministratore imperiale. Lì, si riunisce con il suo amico d’infanzia Giuda Ben-Hur, un principe ebreo interpretato da Charlton Heston. Ma la loro amicizia si sgretola quando Messala chiede a Giuda di aiutarlo a reprimere i dissidenti ebrei.

Lo sceneggiatore Gore Vidal suggerì al regista William Wyler che la relazione tra Messala e Giuda fosse interpretata come se Messala stesse cercando di riaccendere una storia d’amore giovanile. Questa inquadratura, sosteneva, avrebbe dato al rifiuto di Giuda – sia di Messala che della sua politica – un peso emotivo più profondo, infondendo alla loro rivalità il dolore di un amante respinto. Wyler fu d’accordo ma temeva che Charlton Heston, noto per il suo conservatorismo, potesse abbandonare il set se avesse sentito parlare del sottotesto. La soluzione fu che Boyd, e il resto del cast, furono messi al corrente dell’interpretazione, mentre Heston fu tenuto all’oscuro. Il risultato è una tensione carica che vibra appena sotto la superficie lucida di duelli e politica.

“C’è qualcosa di più triste dell’amore non corrisposto?” chiede Messala a Giuda in modo significativo al culmine del film.

È un promemoria che anche nei film ambientati migliaia di anni fa, il vero dramma spesso risiede nelle preoccupazioni del presente.

La tecnologia ha trasformato per sempre il modo in cui si fanno i film epici. Addio ai mesi di riprese per una sola scena, agli eserciti di comparse, ai colossi di cartongesso. Allo stesso tempo, la nostra società si è evoluta, riesaminando le sue opinioni sulla diversità, sui corpi delle donne e sulle identità queer.

Eppure, la nostra immagine dell’antica Roma rimane ostinatamente plasmata dai registi e sceneggiatori di Hollywood che, più interessati allo spettacolo che all’accuratezza, hanno proiettato le proprie ansie politiche e sociali sul passato remoto. Forse ci siamo spinti troppo in là in questo mondo immaginario per liberarcene completamente; la Roma del cinema ha eclissato la Roma della storia. Ma se siamo destinati a continuare a rivisitare l’impero sullo schermo, perché non reimaginarlo con occhi nuovi?

Nell’industria cinematografica di oggi, dominata da remake, prequel e sequel – in cui gli squali sono liberi di nuotare dentro il Colosseo – c’è sicuramente spazio per una versione post-Stonewall, post-gender di Ben-Hur, in cui Messala e Giuda possono finalmente uscire allo scoperto.

Netflix, ringraziami dopo.