È in uno dei primi manifesti futuristi di Filippo Marinetti che, “seduto su un serbatoio di benzina” dentro le viscere ronzanti di un aeroplano, si descrive mentre sorvola “le potenti ciminiere di Milano.” Lì, alto sopra la prova fumante e ribollente del progresso italiano, l’elica dell’aeroplano gli “parla”: gli dice come la letteratura possa essere portata via dall’arcaismo della tradizione e verso il futuro.

L’ondata di ispirazione di Marinetti alla vista aerea della città parla del legame indissolubile tra Milano e il Futurismo, perché fu proprio nelle strade della città che il movimento artistico e sociale ebbe inizio.

Un quasi incidente e la nascita del Futurismo

Nell’ottobre del 1908, il poeta milanese, Marinetti, stava guidando la sua nuova Fiat sportiva lungo Via Domodossola a Milano, quando un ciclista in arrivo lo fece deviare in un fosso. L’incidente, sebbene pericoloso per la vita, diede al giovane poeta una rivelazione. Lo vide come un simbolo di come il vecchio (la bicicletta) dovesse cedere il passo al nuovo (l’auto) affinché la società potesse progredire. L’anno successivo, lanciò il movimento futurista sotto forma di manifesto, il cui principio fondante era il rifiuto dell’antichità e un totale abbraccio della modernità. Lui e un gruppo di creativi affini respinsero l’ossessione dell’Italia per i classici, l’accademia e i musei come una fissazione pericolosa e ridondante sul passato. Invece, i futuristi dicevano, la letteratura e l’arte dovevano liberarsi dalla tradizione e incanalare il dinamismo di un’Italia moderna e sempre più industriale. Solo attingendo allo spirito del tempo di un’era di grandi progressi tecnologici le arti potevano veramente servire al loro scopo.

E quale città migliore per un tale movimento se non Milano? Un angolo del cosiddetto “triangolo industriale” formato dalle città di Milano, Torino e Genova, la città giocò un ruolo importante nello sviluppo economico dell’Italia all’inizio del secolo. Sede della prima centrale elettrica dell’Europa continentale, con settori dell’acciaio e tessile in pieno boom, e la rete ferroviaria più avanzata del nord Italia, Milano era una capitale industriale e finanziaria e, come tale, rappresentava il potenziale seducente di un'”Italia moderna.”

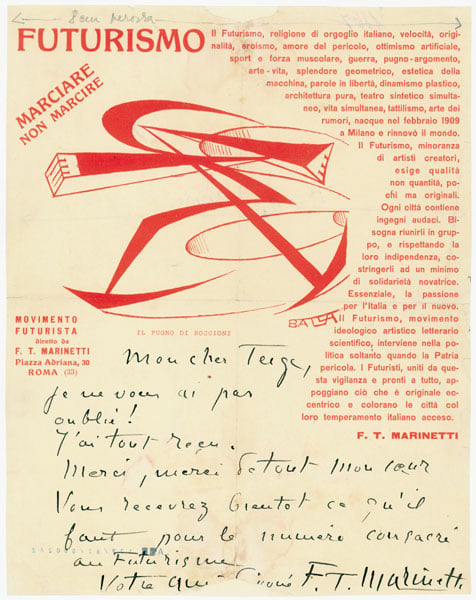

Filippo Tommaso Marinetti

Paesaggi urbani e Serate Futuriste

La città era quindi il posto perfetto per Marinetti per curare il suo stretto gruppo di artisti e intellettuali; sullo sfondo caleidoscopico della Milano urbana, i futuristi si incontravano, discutevano, bevevano e creavano. Ciò che Parigi era per i surrealisti, Milano, “la città futurista”, diventò per i futuristi. A casa di Marinetti in Corso Venezia, conosciuta come “la Ca’ Rossa” per il colore rosso della sua facciata, serate futuriste (serate futuriste) diventarono un affare frequente. Dentro e fuori dalle sue quattro mura svolazzavano scrittori, musicisti, artisti e ballerini; falene attratte dal bagliore dell’influenza di Marinetti. Il compositore russo Igor Stravinsky scrisse della sua partecipazione nel corso di tre serate che Marinetti era “un instancabile chiacchierone – ma anche il più gentile degli uomini”, e le sue serate si svolgevano nel “salone orientale del vate egiziano”, dove, tra “ninnoli” e “grandi insetti elettrici” attaccati al muro, si accalcava di tutto, dall’artista futurista Carlo Carrà al Duca Visconti di Modrone, direttore della Scala. Amongst Milan’s artistic and intellectual elite, culture and politics were hotly discussed, and the serate ben presto si diffusero oltre i confini del “salone orientale” di Marinetti e sul palcoscenico, dove venivano usate come campagna propagandistica per il movimento futurista in tutto il paese.

Nel tentativo di sconvolgere lo spazio tipicamente statico e borghese del teatro, i futuristi recitavano poesie provocatorie, sputavano retorica politica e lanciavano insulti al pubblico. Una vignetta dell’artista futurista Umberto Boccioni mostra gli spettatori che gesticolano furiosamente, lanciando verdure marce ai futuristi sul palco, mentre un’altra presenta i futuristi come compositori che dirigono l'”orchestra” del pubblico per suonare diversi strumenti. Queste serate erano destinate a sconvolgere, e i dibattiti selvaggi erano noti per sfociare in risse che spesso culminavano nello smantellamento da parte delle autorità, con lo stesso Marinetti arrestato più di una volta.

Oltre agli insetti e alle chincaglierie del salotto di Marinetti, o alle luci abbaglianti del palcoscenico, il paesaggio urbano di Milano era la fonte suprema d’ispirazione futurista. Qui regnava la modernità, con la proliferazione di fabbriche, ferrovie e linee tranviarie che davano vita a un polo tecnologico estraneo alle altre città storiche italiane; un fatto sottolineato da Marinetti e da una manciata dei suoi compari futuristi in una denuncia pubblica di Venezia, Roma e Firenze per il loro rifiuto dell’industria moderna.

Piazza Cordusio in the 1930s

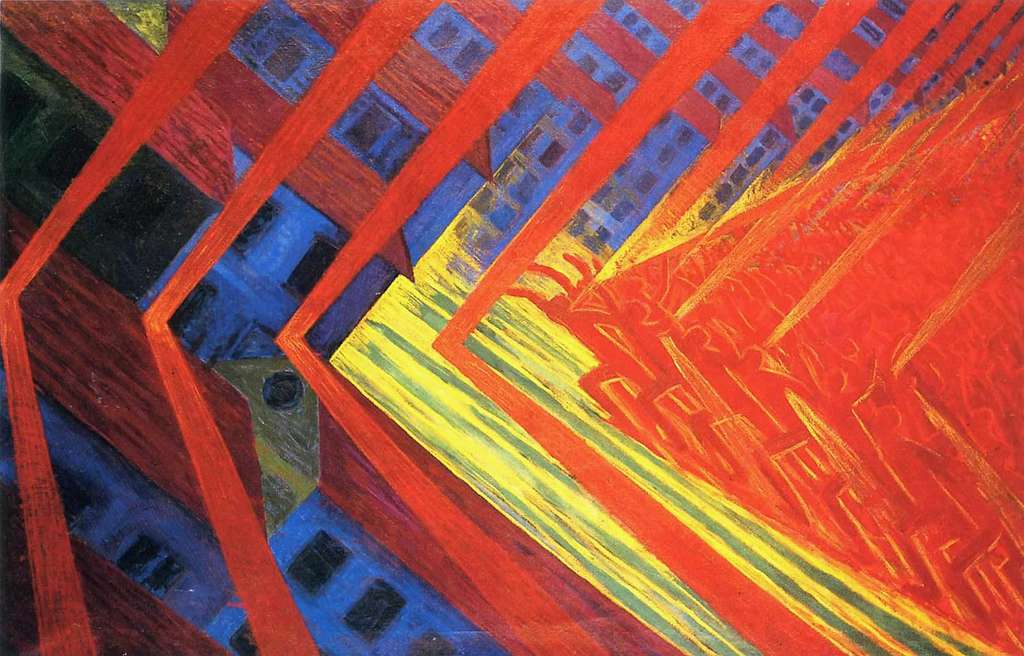

Marinetti colloca saldamente “Il Manifesto Futurista” in un tale paesaggio urbano: nella sua introduzione, descrive sé stesso e i suoi amici come distratti “dal rombo di enormi tram a due piani che passavano saltando, striati di luci come i villaggi in festa, che il Po in piena abbatte e sradica improvvisamente…” Il brusio dei suoni e delle visioni di Milano è completo con “automobili affamate… macchine ansimanti”; un segno, esclama Marinetti, che “la mitologia e il culto mistico dell’ideale sono stati lasciati indietro.” Il famoso dipinto di Luigi Russolo del 1913 “Dinamismo di un’automobile” ribadisce l’importanza dei macchinari urbani nell’immaginario futurista. Qui, forme geometriche di un rosso scarlatto e grigio acciaio formano frecce che incoraggiano lo spettatore a guardare fuori dall’inquadratura – forse verso il futuro. L’opera evoca un’automobile in astratto, i suoi frammenti creano l’impressione che la macchina stia piegando i confini temporali e spaziali, in grado di occupare più posizioni contemporaneamente grazie alla sua nuova velocità. La combinazione di colori e forme ricorda la fiamma e il metallo dell’industria meccanica, e situa l’automobile come simbolo di punta dello sviluppo urbano.

Luigi Russolo's "La Rivolta" (1911)

Depero e la pubblicità “Fatalmente Moderna”

L’evoluzione del trasporto pubblico e dell’automobile ha cambiato significativamente il paesaggio urbano, dando a Milano un battito cardiaco ronzante e tintinnante al quale i Futuristi marciavano. Ma c’erano altri cambiamenti in arrivo. In mezzo ai macchinari fumanti della città apparivano pubblicità; manifesti e insegne luminose ruggivano lungo le strade affollate di Milano. Le pubblicità, veloci, commerciali e nuove, erano quintessenzialmente futuriste, e abbracciate con tutto il cuore da Marinetti e i suoi compagni.

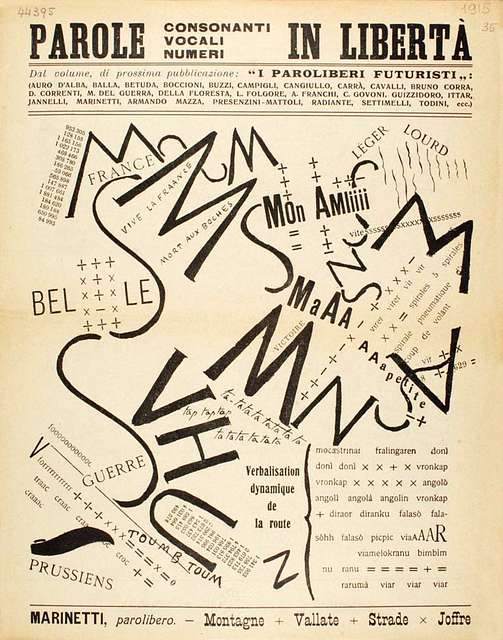

L’artista futurista Fortunato Depero la descriveva come “un’arte decisamente colorata”, che “si piazzava audacemente sui muri, sulle facciate degli edifici, nelle vetrine dei negozi, sui treni, sui pavimenti delle strade, ovunque…”, scrivendo che “si tentò persino di proiettarla sulle nuvole.” Depero stesso fu centrale nella rivoluzione della pubblicità italiana, allontanandola dallo stile del 19° secolo e portandola verso una forma di design grafico ferocemente accattivante. Nella sua collaborazione decennale con Campari, i design di Depero erano caratterizzati da colori audaci, forme geometriche e sperimentazione con la forma tipografica tipica delle parolibere futuriste, in cui il testuale si fondeva con il pittorico. La pubblicità era il mezzo perfetto per i Futuristi per sperimentare con la simultaneità, e impiegavano il design grafico per evocare un’istantanea esperienza multisensoriale del prodotto del marchio.

Questa era un’arte che, per Depero, era “fatalmente necessaria e fatalmente moderna”, e il design audace delle pubblicità futuriste divenne rapidamente una caratteristica tipica nelle strade e nelle piazze di Milano, ricoprendo i vecchi edifici con esplosioni colorate di realtà commerciale contemporanea. Aldo Palazzeschi, un poeta futurista, scrisse del paesaggio urbano che cambiava nella sua poesia “La Passeggiata”, un’osservazione scritta di tutte le insegne pubblicitarie che poteva vedere durante una passeggiata lungo Corso Garibaldi a Milano. Anche Marinetti rese chiaro il suo sostegno alle pubblicità che si accalcavano a Milano, scrivendo una lettera aperta a Mussolini nel 1927 per contrastare una proposta di spegnere le pubblicità illuminate in Piazza del Duomo. In loro difesa, scrisse che le pubblicità erano un simbolo di progresso, rappresentando la “sconfitta dell’odiato XIX secolo” mentre la romantica luna tanto venerata nella tradizione poetica veniva sostituita da queste “lune elettriche” che illuminavano la facciata di Palazzo Carminati.

A Depero-designed poster for Futurist theater

La Caduta del Futurismo (e del Fascismo)

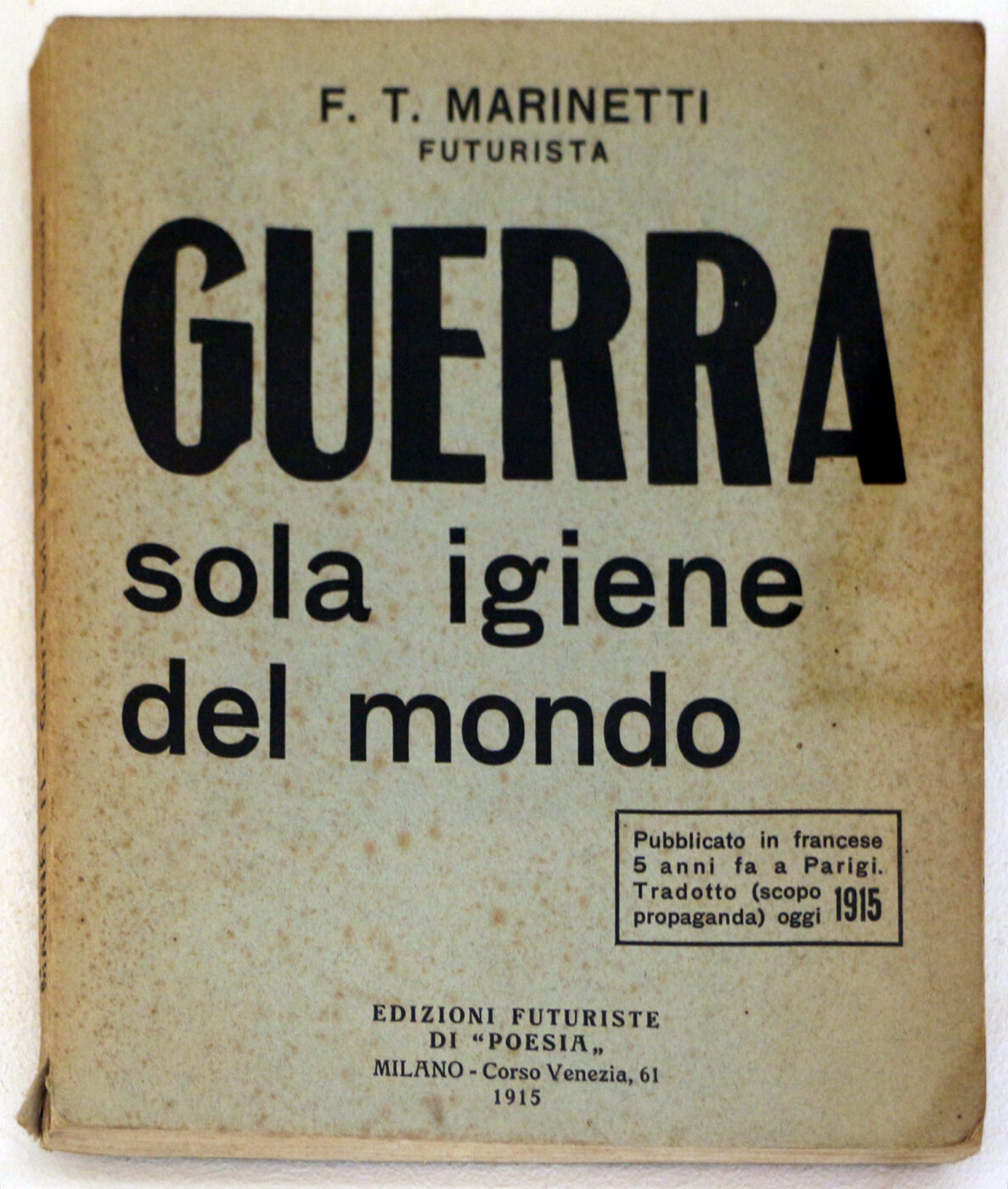

Il movimento futurista si sciolse definitivamente con la morte di Marinetti nel 1944. Il movimento era stato strettamente legato al Fascismo a causa di somiglianze ideologiche (ardente nazionalismo e glorificazione della violenza, tra le altre), oltre al diffuso sostegno futurista al partito fascista. La loro popolarità già in declino si inasprì completamente con la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando il Futurismo venne associato al regime politico caduto in disgrazia. Il legame di lunga data di Marinetti con la città fu reso definitivo, il suo corpo sepolto nel Cimitero Monumentale di Milano.

Tracce del movimento, tuttavia, si possono ancora trovare a Milano, ricordi di la città futurista. The second floor of Milan’s Museo del Novecento, known as the Galleria del Futurismo, ospita una delle più grandi collezioni di opere futuriste al mondo. Allo stesso modo, il vecchio ritrovo futurista Casa Boschi di Stefano in Via Giorgio Jan, frequentata sia da artisti che da intellettuali, è ora sede di un’impressionante collezione di capolavori italiani del 20° secolo. La casa di Marinetti, la famosa Ca’ Rossa, potrebbe essere scomparsa da tempo, ma vale comunque la pena andare in Corso Venezia per ammirare l’arte che una volta c’era e leggere l’iscrizione sulla targa commemorativa:

Da qui il Movimento Futurista lanciò la sua sfida al chiaro di luna specchiato sul naviglio. (From here the Futurist Movement launched its challenge to the moonlight mirrored on the Naviglio.)

La targa invia un messaggio risonante: basta con i discorsi romantici sul chiaro di luna sull’acqua, gridano i Futuristi molto tempo dopo la loro scomparsa; soprattutto non sull’acqua dei navigli, i canali interconnessi di Milano che risalgono al Medioevo. Invece, parliamo di movimento, velocità, rumore e trambusto, le luci brillanti della città, e sempre, sempre, il futuro.

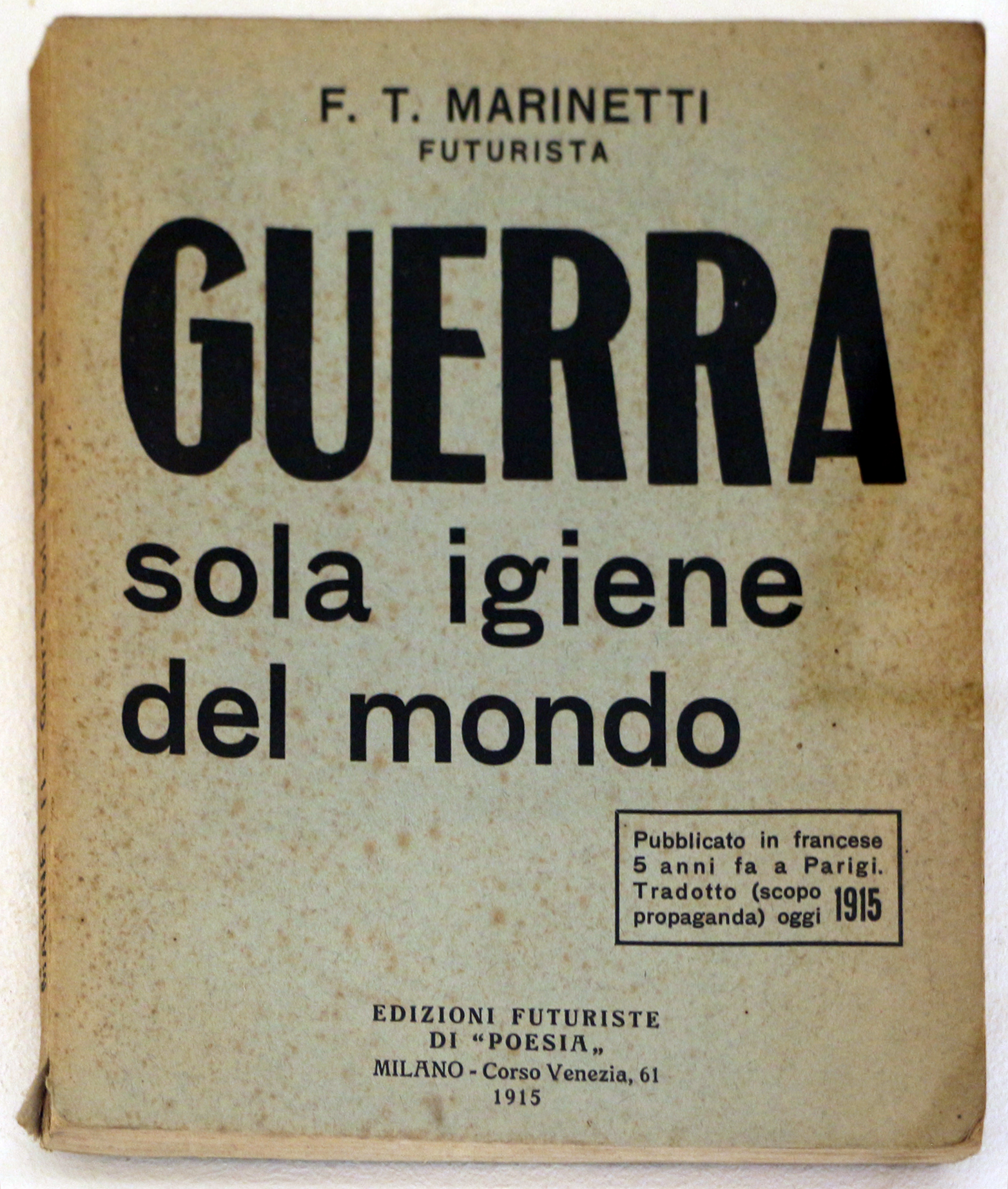

“War the Only Hygiene of the World”, Marinetti celebrated the onset of World War I and advocated for Italy's involvement