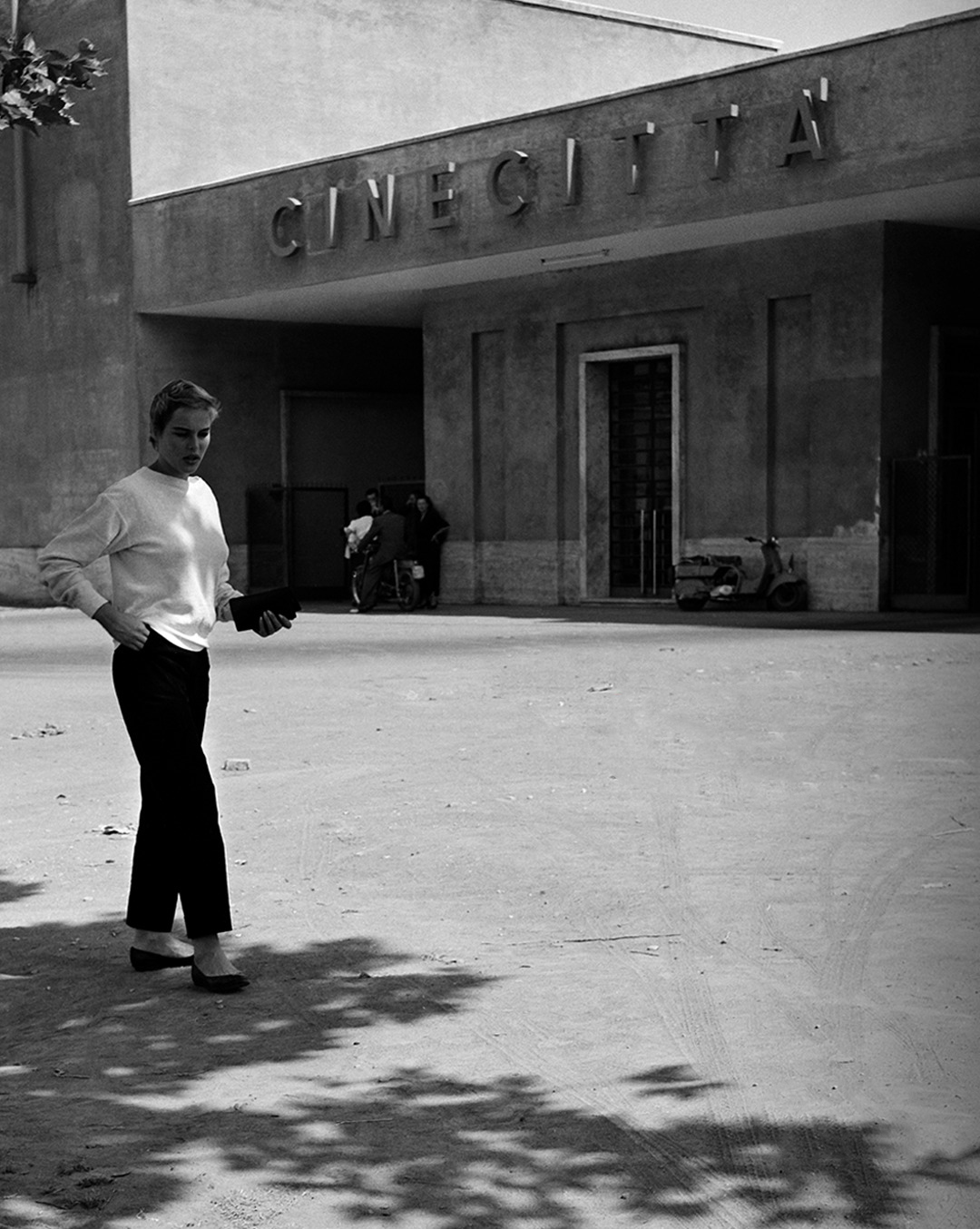

Alcuni la chiamano “la fabbrica dei sogni”. Federico Fellini l’ha descritta come il suo “luogo ideale, il vuoto cosmico prima del Big Bang”. Attraverso momenti di gloria, fama internazionale e profonda crisi, Cinecittà – la Città del Cinema Italiano – ha plasmato la percezione dell’Italia in tutto il mondo. E come molte altre istituzioni culturali moderne in questo paese, la sua nascita è inestricabilmente legata all’agenda politica del regime fascista.

Siamo a metà degli anni ’30 in Italia. Benito Mussolini governa la nazione da oltre un decennio. Punta a creare un impero coloniale italiano e nel 1935 invade l’Etiopia, una mossa che porta all’isolamento internazionale e spinge il paese ancora più vicino alla Germania nazista. All’epoca, in ogni cinema italiano, i cinegiornali – i cinegiornali – presentano Mussolini come un leader forte e moderno, esaltando la sua persona e l’agenda fascista.

“Il Duce”, amante del cinema, capisce l’influenza di questa forma d’arte: “Il cinema è l’arma più potente” proclamò una volta. Non sorprende che gli piacciano i kolossal italiani ambientati nell’antica Roma (ad esempio Cabiria, 1914); sorprendentemente, apprezza i western americani e le commedie di Stanlio e Ollio.

In modo molto anti-autarchico, è famoso per amare qualsiasi film con protagonista l’americana Anita Page, la “ragazza col viso più bello di Hollywood” – tanto che le ha chiesto di sposarlo più volte.

Si delinea l’idea di creare un complesso di studi cinematografici all’avanguardia appena fuori dalla capitale, per sfidare l’influenza dell’industria cinematografica americana. Fin dall’inizio, Cinecittà doveva essere l’ingranaggio principale di una macchina da guerra che aveva la propaganda come obiettivo primario. L’intero progetto mirava ad affermare l’Italia sulla scena mondiale come potenza culturale e moderna.

Ispirata agli Universal Studios di Hollywood e costruita in soli 15 mesi (un tempo record, considerando le sanzioni economiche internazionali che gravavano sul paese), Cinecittà apre nella primavera del 1937. Mussolini in persona presiede l’inaugurazione, alla presenza di una folla festante.

Il complesso è davvero innovativo. Un cinegiornale di propaganda lo descrive come “una luminosa affermazione della tecnologia e dell’architettura italiana”. Cinecittà vanta 73 edifici, inclusi studi, uffici, ristoranti e persino due piscine per le riprese in acqua.

Mussolini può ora soddisfare la sua ossessione di ridare all’Italia il potere dell’Antico Impero Romano – almeno sul grande schermo. La prima produzione di Cinecittà è un kolossal ambientato durante la Terza Guerra Punica. Scipione l’Africano (Scipio Africanus: The Defeat of Hannibal, 1937) impiega una scenografia monumentale, 10.000 comparse e 2.000 cavalieri. L’analogia tra il generale romano Scipione l’Africano, conquistatore dell’antica città africana di Cartagine, e Mussolini, che ha recentemente annesso l’Etiopia, fa rabbrividire.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linauguration_de_Cinecitta_par_B._Mussolini_en_1937_%285855634665%29.jpg

Il film è un flop. Viene fuori che gli italiani preferiscono le commedie romantiche con personaggi ricchi che vivono in sontuosi interni Art Deco. Spesso ambientate improbabilmente in Ungheria, un posto convenientemente distante per mettere in scena relazioni extraconiugali, il cinema dei telefoni bianchi diventa il genere più prominente a Cinecittà; La Casa del Peccato (The House of Shame, 1938) ne è un esempio particolarmente buono. (I telefoni bianchi, considerevolmente più costosi di quelli neri tradizionali, erano potenti simboli di status.)

Grazie a leggi protezionistiche e incentivi economici, gli studios lavorano a pieno ritmo per un po’ di anni, ma la magia si perde presto. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Cinecittà viene bombardata e in parte distrutta. Gli studios vengono abbandonati e successivamente usati come campo per sfollati.

Negli stessi mesi in cui Roberto Rossellini sta girando Roma città aperta (Rome, Open City, 1945) nelle vere strade della capitale, i film americani, a lungo banditi dal regime, vengono rimessi in circolazione. Via col vento (1939) arriva in Italia con sei anni di ritardo ed è subito chiaro che i film di Hollywood supereranno l’industria cinematografica italiana già in difficoltà.

Il governo italiano, ora una Repubblica, agisce. Per legge, i profitti fatti dagli studios cinematografici stranieri in Italia devono rimanere nel paese e possono essere reinvestiti solo in progetti che supportano l’industria cinematografica nazionale. Di fronte alla decisione tra lasciare i loro soldi nelle banche italiane o reinvestirli girando nel paese, le compagnie di produzione straniere optano sorprendentemente per la seconda. Dopotutto, girare in Italia costa poco, e i lavoratori di Cinecittà sono altamente qualificati. In più, le star del cinema americane sono incoraggiate a prendere residenza in Italia per motivi fiscali.

Hollywood inizia a spostarsi “sul Tevere”: è l’inizio di una stagione di ricchezza e glamour senza precedenti per Cinecittà e Roma. La coppia power Tyron Power e Linda Christian scelgono la città per celebrare il loro matrimonio nel 1949. È a Roma che Federico Fellini incontra Anita Ekberg; Audrey Hepburn trova il suo secondo marito; e Liz Taylor s’innamora di Richard Burton (che diventerà il suo quinto – e sesto! – marito).

Le grandi produzioni americane si concentrano su drammi storici epici: Quo Vadis (1951); il colossale Ben Hur (1959) di William Wyler, la cui famosa sequenza della corsa delle bighe richiede tre mesi di riprese; Cleopatra (1963) di Joseph L. Mankiewicz, il film più costoso mai realizzato fino ad allora, con un costo stimato tra i 31 e i 44 milioni di dollari.

L’industria cinematografica dà lavoro a circa metà della popolazione di Roma. Ma è un sistema che non è immune da critiche: Luchino Visconti denuncia la sua rapacità in Bellissima (1951), la storia di una madre disposta a fare qualsiasi cosa per assicurare un ruolo alla sua figlioletta.

Ma più che con qualsiasi altro regista, Cinecittà è stata associata a Federico Fellini. “Con Cinecittà, come col circo, mi viene attribuita una specie di identificazione. Di solito è una responsabilità diretta come se li avessi inventati io, come se fossi stato io a montare le tende, a costruire gli studi,” disse una volta Fellini.

La Dolce Vita (1960) è girato principalmente all’interno degli studi: Via Veneto, l’epicentro della vita notturna glamour romana, viene comodamente ricostruita in loco nel famoso Studio 5. “Per me, Cinecittà ha sostituito il mondo,” ha dichiarato Fellini. “Giro in studio per esprimere una realtà soggettiva, purificata da elementi realistici contingenti, che sono inutili: è una realtà selezionata.”

I Vitelloni, Giulietta degli Spiriti, Fellini Satyricon, I clowns, Roma, Amarcord, Casanova, Prova d’Orchestra, La città delle donne, E la nave va: Fellini gira la maggior parte dei suoi film a Cinecittà al punto che per tutti gli anni ’70 – durante un periodo di declino prolungato per gli studi – il mito degli studi è tenuto in vita quasi esclusivamente dal regista.

Nel frattempo, Cinecittà si è aperta alla TV e alla pubblicità. È il modo più ovvio per assicurare la sua sopravvivenza dopo che le grandi case di produzione si sono trasferite altrove alla ricerca di location a costi più bassi.

Ci sono alcune eccezioni: alla fine degli anni ’80, Francis Ford Coppola gira il terzo episodio del Padrino (1990) a Cinecittà. E Martin Scorsese riporta “Hollywood sul Tevere” per il suo Gangs of New York (2002) all’inizio degli anni 2000; la storica Paradise Square di Manhattan, un posto da tempo sepolto sotto grattacieli di lusso ed edifici governativi, viene resuscitata negli studi di Cinecittà.

Anche se notevoli, queste produzioni sono episodiche. Il mood è cambiato a favore della TV. Durante le riprese del film di Scorsese, un paio di paparazzi vengono beccati a gironzolare intorno al set super segreto. Interrogati dalla produzione, confessano che quello che cercano veramente è rubare qualche scatto della prima casa italiana del Grande Fratello che è stata costruita lì vicino.

Eppure oggi, Cinecittà è ancora associata a dive, VIP e successo. Gli studios sono ora parzialmente visitabili e nel 2014 hanno aperto un parco divertimenti ispirato alla loro eredità, con alcuni set originali (incluso l’epico Cabiria del 1914).

Attraverso le sue molte incarnazioni, da strumento di propaganda a simbolo di ripresa economica fino ad attrazione romana, Cinecittà ha raggiunto il suo obiettivo (che fosse o meno ciò che Mussolini intendeva): da film premiati a classici di culto, gli studios hanno diffuso il prestigio dell’Italia in tutto il mondo.