Il paesino toscano di Leccio è famoso soprattutto per The Mall, un enorme outlet di moda con marchi di lusso come Prada, Ermanno Scervino, Roberto Cavalli e compagnia bella, in vendita a prezzi popolari. Ci sono bus che partono regolarmente dal centro di Firenze e portano i turisti avanti e indietro da questo centro commerciale glorificato, che riceve un numero di visitatori annuali simile a quello della Galleria degli Uffizi, rendendolo di fatto una delle principali attrazioni della città sull’Arno. Potresti vederlo come un posto comodo e carino per accaparrarti roba che altrimenti non potresti permetterti, oppure potresti considerarlo un monumento al consumismo e uno svilimento dell’alta moda. Ma il piccolo Leccio potrebbe avere qualcos’altro di interessante. Se entrassi in paese dal lato opposto, venendo da Figline Valdarno per esempio, potresti notare un curioso palazzo di pietra rossa che spunta dagli alberi di quercia sulla collina a destra, e potresti voler sapere che questo è uno dei, se non il, più importante esempio di architettura orientalista in tutto il paese: il Castello di Sammezzano. E il motivo per cui potresti aver sentito parlare di The Mall, ma non di questa meraviglia architettonica, è perché il castello è in stato di abbandono e degrado da oltre 30 anni.

Durante il primo lockdown per il COVID, mi sono ritrovato bloccato nella fondazione letteraria dove lavoravo in campagna vicino a Reggello. Nel mezzo del nulla, con il mio capo come unica compagnia, ho iniziato a fare lunghe passeggiate nel bosco. È stata lei la prima a parlarmi di un castello abbandonato chiamato Sammezzano sulla collina accanto. Sono partito, salendo per il bosco, poi in discesa, fino alla valle, a sinistra in un campo aperto, poi a destra, ho attraversato un fiume e di nuovo in salita; i primi segni che ero nel posto giusto erano gli enormi alberi di Sequoia, che come saprai non sono nativi di nessuna parte d’Europa. Poi l’ho visto: una facciata moresca, con la torre dell’orologio al centro e due scale a chiocciola simmetriche che portavano a un ingresso ad arco. Questa facciata, che è l’ingresso posteriore del castello, dovrebbe rappresentare la luna, mentre l’altro lato, il fronte, è per il sole. Scoraggiato dall’entrare a causa di recinzioni e telecamere di sicurezza, mi sono rassegnato a una semplice passeggiata tra le gigantesche Sequoie intorno al parco del castello. Mi sono imbattuto in una coppia di alberi gemelli uniti alla base, alti ben 54 metri, il che li rende il quarto albero più alto d’Italia. A pochi metri di distanza, si ergeva uno scheletro di cemento – un tentativo fallito di aggiungere un nuovo edificio al complesso, un ricordo della cattiva gestione che ha afflitto questo posto negli ultimi anni.

Non si sa esattamente quando fu originariamente costruita la struttura che sarebbe diventata Sammezzano, ma si è generalmente d’accordo sul fatto che sorga sulle rovine di un antico forte romano (che, secondo lo storico tedesco Robert Davidsohn, ospitò Carlo Magno nel 780 d.C., quando il re stava tornando dal battesimo di suo figlio, per mano del Papa, a Roma). Il castello passò poi nelle mani della famiglia Altoviti, che Cosimo I de’ Medici esiliò a Roma e la cui proprietà confiscata, compreso Sammezzano, fu regalata a Giovanni Jacopo de’ Medici. Giovanni lo avrebbe venduto a Sebastiano Ximenes, discendente di una famiglia aragonese trapiantata in Italia. L’ultimo della stirpe Ximenes, Ferdinando, morì senza eredi, e così i suoi titoli e atti passarono a sua sorella Vittoria, che sposò un membro della nobile famiglia Panciatichi. L’uomo responsabile di Sammezzano come lo conosciamo oggi era suo nipote: Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona.

Ehi, ascolta qua! Ferdinando era un vero tuttofare rinascimentale: botanico, architetto, politico, imprenditore, e pensa un po’, senza nemmeno un diploma! S’è beccato una bella fortuna grazie all’unione tra i Panciatichi e gli Ximenes, e s’è pure seduto nei consigli comunali di Firenze, Reggello e Rignano sull’Arno. Nel frattempo, ha donato un sacco dei suoi libri alla futura Biblioteca Nazionale di Firenze, e un po’ della sua arte personale agli Uffizi, al Bargello e all’Accademia di Belle Arti. Ma la sua vera passione? Sammezzano! Per 40 anni, dal 1853 al 1889, l’ha trasformato nel monumento della sua follia e del suo ego smisurato. Ferdinando era fissato con l’Orientalismo, forse per via delle sue radici iberiche e dell’architettura moresca popolare in Spagna. Credeva che il Rinascimento italiano avesse le radici in Oriente. La cosa divertente? Non ci è mai andato! Ha studiato tutto sui libri e ha disegnato i progetti da solo, assumendo artigiani locali per il lavoro sporco. Ha persino piazzato la fornace per le piastrelle direttamente in giardino, per poter controllare ogni minimo dettaglio della costruzione.

Sammezzano è diventato il suo rifugio personale, lontano dal casino della politica e dai casini della città. All’inizio era tutto gasato per la causa nazionalista, ha pure finanziato l’unificazione dell’Italia, ma poi s’è subito rotto le scatole della politica italiana – e basta leggere le scritte incise nel suo castello per capirlo al volo. Guarda qua, nella Galleria delle Stalattiti c’è questa perla: Pudet dicere sed verum est publicani scorta – latrones et proxenetae italiam capiunt vorantque nec de hoc doleo sed quia mala – omnia nos meruisse censeo. Mi vergogno a dirlo, ma è vero, l’Italia è in mano a ladri, puttane e mezzani, ma non è questo che mi fa incazzare, è il fatto che ce lo siamo meritati.

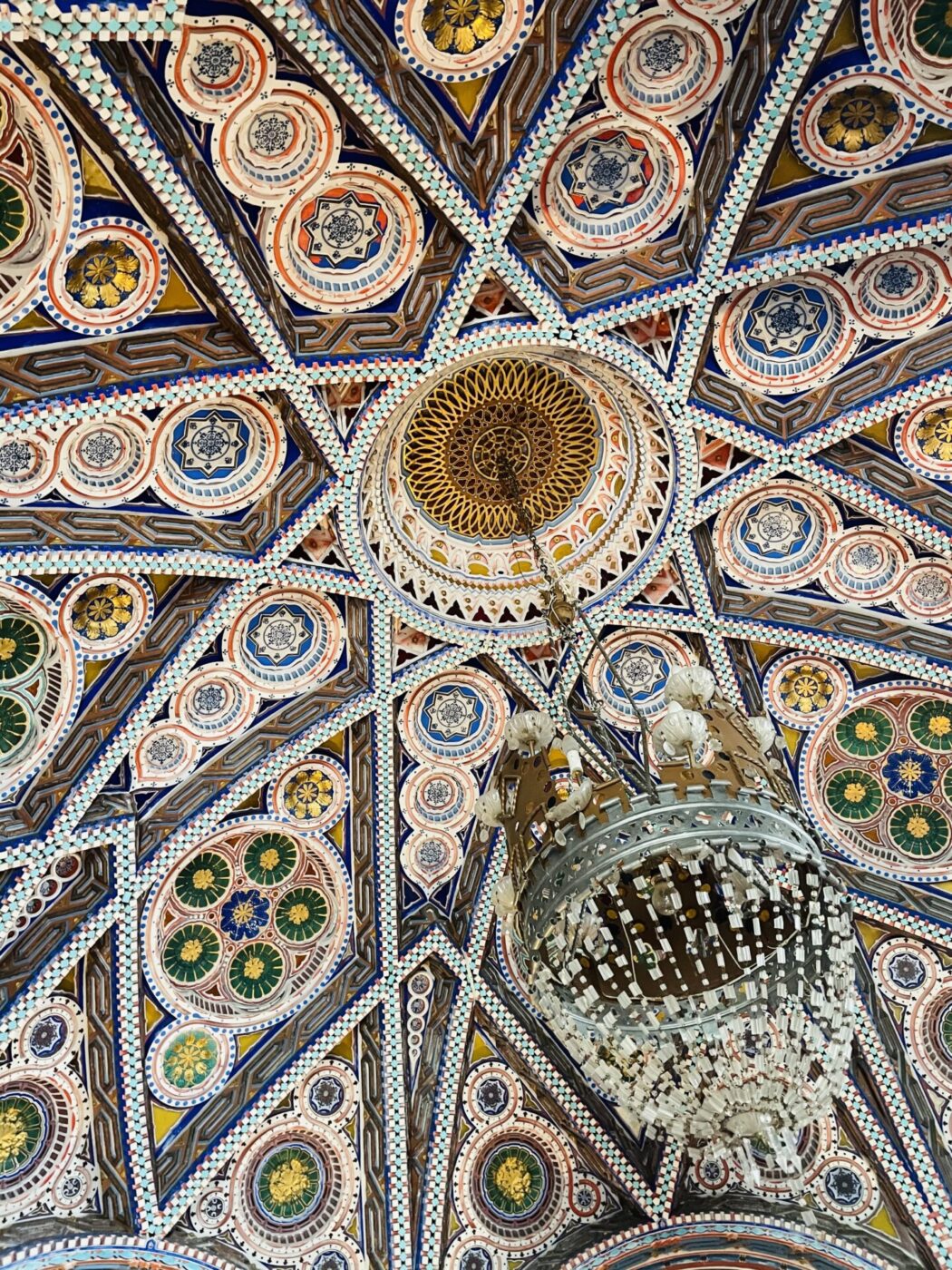

Hall of Peacocks

Sai che fortuna? Nel 2021, circa un anno dopo la mia prima visita, sono riuscito a entrare a Sammezzano durante un tour organizzato dal FAI (Fondo Ambiente Italiano). Credo sia stata l’ultima volta che il castello è stato aperto al pubblico, visto che sta cadendo a pezzi ed è pericoloso per i visitatori, e poi ci sono un sacco di beghe con i proprietari.

Si dice in giro che Sammezzano abbia 365 stanze, una per ogni giorno dell’anno, ma in realtà sono solo una sessantina. Però, credimi, il castello dimostra che la qualità batte la quantità: ogni singolo dettaglio mostra quanto fosse esageratamente presuntuoso il tizio che l’ha costruito.

Ci ha accolto all’ingresso la scritta gotica “NON PLUS ULTRA” (“non più oltre”) nell’Atrio delle Colonne. Sai, secondo la leggenda, la stessa frase era incisa sulle Colonne d’Ercole nello Stretto di Gibilterra, per avvertire i marinai di non andare oltre il mondo conosciuto. Qui, le pareti sono tappezzate di gigli, il simbolo di Firenze, e l’architettura greco-romana rossa, blu e oro si fonde con il Medio Oriente. Le finestre di vetro colorato sul soffitto lasciano entrare la luce del sole che gioca con i colori, trasformando tutto in un rosso rubino un po’ arrugginito sotto i raggi.

Atrium of Columns

Passando alla Sala da Ballo ottagonale, chiamata anche Sala Bianca perché è di un bianco accecante, troviamo un soffitto a cupola circondato da finestre ad arco, riflesse negli ingressi e nelle uscite ad arco sottostanti. Un corridoio ad arco porta alla già menzionata Galleria delle Stalattiti; ci sono bellissime piastrelle di maiolica azzurra, ma sono i muqarnas verde-blu-rossi, che sembrano stalattiti cadenti, a dare il nome alla stanza e il suo carattere da caverna. Poi c’è la Sala dei Gigli, con decine di cerchi di vetro colorato. Quattro mezzanini quadrano lo spazio, costruiti per quattro violinisti che suonavano in modo avvolgente per gli aristocratici fortunati che si beccavano un invito. Ma forse la più maestosa di tutte è la Sala dei Pavoni, ispirata alla corrente artistica Mughal indiana e al design interno dell’Abbazia di Westminster, interpretato qui in modo molto (molto!) più colorato e caleidoscopico. Come la coda dell’uccello che dà il nome alla stanza, strutture a ventaglio si increspano dal pavimento, aprendosi sul soffitto come un arcobaleno prismatico. Sembra tutto un trip lisergico. La BBC l’ha nominato uno dei dieci soffitti più belli del mondo, opinione condivisa da Thierry Mugler, che l’ha scelto come sfondo per la campagna pubblicitaria del suo profumo Alien.

Ma quello che mi ha colpito, più dell’ostentazione pura e del tecnicolor, è stata la personalità di Ferdinando Ximenes, immortalata nella pietra e in bella mostra. Piuttosto semplice – per gli standard di Sammezzano, s’intende – la Sala dei Giuramenti è progettata in modo che gli occhi si concentrino su un’iscrizione sopra il camino, una sfida al Re d’Italia: “Antico giuramento dei nobili d’Aragona, ognuno di noi è grande quanto te, e insieme più di te, giuriamo obbedienza e lealtà a Vostra Altezza, finché manterrete intatti i nostri diritti, le nostre libertà e i nostri privilegi, e se no, allora no. Che Dio ci aiuti.” Ferdinando rafforza la sua filosofia con altre incisioni minori sparse per la proprietà. Tra queste: Frangar non Flectar” (“Mi spezzo ma non mi piego”) e “abstine, substine” (“astieniti e sopporta”), un motto del filosofo stoico greco Epitteto.

Quando Firenze fu scelta come capitale d’Italia, Ferdinando fece un sacco di soldi vendendo le sue proprietà in città, che dovevano essere demolite per far posto alla nuova circonvallazione. Usò i soldi per Sammezzano, e fu deriso dagli altri fiorentini per aver sprecato la sua fortuna in gesso e stucco. Ma a Ferdinando importava poco della loro opinione. Nella Sala degli Amanti, una delle aggiunte più recenti al castello poiché prima era una terrazza, leggiamo Gracchi me sibilant at mihi plaudo (“La plebe mi fischia, io applaudo me stesso”). E ancora, nella stessa stanza: Est aliquid delirii in omni magno (“Ogni grande uomo ha un po’ di follia”). Morì nel 1897 e, durante il suo servizio funebre, l’eccentrico fu definito, si dice, “una piccola macchia”. Che questa storia apocrifa sia vera o no, sembra che quest’uomo sia stato ingiustamente cancellato, come una macchia, dalla storia della città.

Alla morte di Ferdinando, Sammezzano passò a sua figlia Marianna, e da lì fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale il registro storico è lacunoso, poiché era una casa privata per la famiglia. Negli anni ’50, il castello fu convertito in un hotel e ristorante di lusso, e fu usato come location per diversi film, tra cui Il fiore delle mille e una notte di Pier Paolo Pasolini e Sono un fenomeno paranormale di Sergio Corbucci. Troverai anche Sammezzano nei video musicali di Fiordaliso e Pupo La Vita è Molto di Più e di Amedeo Minghi e Mietta Vattene Amore, che si è classificata al 3° posto a Sanremo nel 1990.

A un certo punto negli anni ’90, l’hotel fallì – costi di manutenzione eccessivi fu la scusa – e Sammezzano fu abbandonato. Nel 1999, fu venduto a una società italo-britannica, la Sammezzano Castle srl, che aveva in programma di ristrutturare l’area e continuare a usarla come hotel di lusso. È questa società che è responsabile del suddetto mostro di cemento, l’inizio di quello che doveva essere un nuovo edificio per l’hotel, ma che, a causa di cattiva gestione e mancanza di fondi, non è mai riuscito a decollare.

La Sammezzano Castle srl è fallita almeno due volte, più recentemente proprio l’anno scorso. Hanno cercato di liberarsi di questo fardello brobdingnagiano, e il castello è stato messo all’asta diverse volte: nel 2017, è stato acquistato da una società di Dubai, la Heliotrope Limited, ma la vendita è stata rapidamente dichiarata nulla per qualche cavillo e la proprietà è tornata alla Sammezzano Castle srl. Sammezzano può, oggi, essere acquistato per circa 20 milioni di euro, ma sta cadendo a pezzi e ci sono costi di restauro e manutenzione – dell’ordine di milioni anche questi, poiché il restauro richiederebbe esperti specifici e qualificati. L’anno scorso, il Ministero della Cultura ha espresso interesse nell’acquisto di Sammezzano, ma non c’è stato alcun movimento su questo fronte. Mentre il castello cade a pezzi, alcune istituzioni hanno preso a cuore la sua causa: c’è il comitato FPXA, il cui scopo esplicito è sensibilizzare sulla causa di Sammezzano; il già citato FAI, che ha piazzato Sammezzano al primo posto nell’edizione 2016 de I Luoghi del Cuore, una campagna per sensibilizzare sui luoghi a rischio in Italia; ed Europa Nostra, una ONG paneuropea che ha incluso il castello nei suoi “7 siti del patrimonio più a rischio”.

Il Castello di Sammezzano sarà pure unico e straordinario nella storia dell’architettura orientalista, ma la sua situazione non lo è. Anzi, la sua storia è rappresentativa dello stato dei siti del patrimonio italiano in generale. Il paese è pieno zeppo di chiese, monumenti, castelli e altro in stato di degrado, sconosciuti al grande pubblico. Investire in una buona infrastruttura turistica dovrebbe essere ovvio per un paese che dipende così tanto dal turismo per la sua economia, eppure sembriamo essere indietro rispetto ad altri paesi dell’Europa occidentale in questo senso, paesi che forse non hanno neanche tutto questo potenziale da offrire. Restaurare Sammezzano non è impossibile – il posto non è spacciato – serve solo l’investitore giusto.

Fai 120 chilometri a nord, su per l’Appennino emiliano, e troverai un altro posto del genere, uno che ha trovato l’investitore giusto. Anche la Rocchetta Mattei è un castello orientalista del XIX secolo, costruito pure lui da un aristocratico strambo, abbandonato e in decadenza per anni. Nel 2005, questa residenza da favola è stata comprata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, che l’ha restaurata e la mantiene permettendo visite a pagamento nei weekend. Non so se le sfide per la sua ricostruzione fossero grandi come quelle del Castello di Sammezzano – non ci sono numeri pubblici sull’importo dell’acquisto, né dettagli sulle sue condizioni prima del restauro – ma speriamo che Sammezzano possa fare una fine simile, permettendoci di entrare di nuovo nella follia di Ferdinando Panciatichi Ximenes, prima che crolli per sempre.