Appucundria, appocundria, pucundria.

Molti modi di trascrivere e pronunciare una parola che in italiano non ha analoghi. L’assonanza con il termine “ipocondria” si può relegare a una questione anatomica: in greco la parola “ypochondrios” (che significa “sotto il costato”) indicava il punto preciso in cui aveva sede un dolore, quello dovuto a profondo sconforto, tristezza, persino depressione. Nel dialetto napoletano, l’appucundria supera l’aspetto unicamente negativo o fisico, aggiungendovi una dolcezza d’animo che è molto difficile da spiegare a parole. Qualcuno vi dirà che si tratta di una sfumatura della malinconia oppure di un rimpianto, qualcun altro potrà definirla come uno sconforto o una rassegnazione, spogliate però dalla propria connotazione mesta. L’appucundria è tutto questo, un mix di sentimenti di natura nostalgica che però si cerca di accogliere come regalo della vita.

Spesso viene paragonata alla saudade portoghese e brasiliana (o meno comunemente, nella sua accezione più cupa e distruttiva, allo spleen baudelairiano): i due sentimenti si accomunano per la stessa vena romantica, per la nostalgia nei confronti di ciò che abbiamo vissuto e abbiamo perso o, meglio ancora, di ciò che non abbiamo e non avremo mai. La mancanza sia di qualcosa che abbiamo posseduto che di qualcosa che vorremmo. Nel caso dell’appucundria però si aggiunge anche lo spirito della città stessa, che sa essere vivace ma anche fortemente introspettiva, e che contagia sia i suoi abitanti, che ogni giorno devono fronteggiare un’eredità culturale secolare, che i visitatori occasionali, perché spesso un carico di grande bellezza e complessità ha bisogno di tempo per essere processato, per essere decodificato. Da qui, la necessità di fermarsi a pensare.

Photography Francesco Freddo

Prima di arrivare a Napoli non sapevo dare un nome a questo particolare tipo di sensazione. La chiamavo coi suoi sintomi – avvilimento, struggimento, desiderio, rammarico – ma vivere nel ventre della città mi ha permesso di affinarne i contorni, di definire ad alta risoluzione ciò che sentivo. Questo è stato possibile non solo perché il dialetto sa esprimere i chiaroscuri dell’animo in modo più preciso, ma soprattutto perché la si può incontrare in ogni angolo: un anziano che gioca a carte da solo, una coppia sugli scogli del lungomare a guardare il tramonto su Capri, il sorriso triste di una madre che saluta il figlio su un treno che dalla Stazione Garibaldi scivola via, un giorno in spiaggia a Posillipo con la consapevolezza che l’estate è agli sgoccioli, un motorino abbandonato davanti a un altarino votivo circondato di neon.

Un sentimento d’incompletezza nobile ma anche democratico, potenzialmente universale, perché travolge tutti, giovani e anziani, poveri e ricchi, napoletani e stranieri.

La stessa canzone napoletana è fortemente intrisa di appucundria (un po’ come il fado portoghese e il flamenco spagnolo): struggenti storie di passione e perdita, melodie strazianti che toccano le corde più intime, coppie separate dal destino e amori che non potranno mai realizzarsi. Gli inglesi lo chiamano “unfullfilled love”: l’amore non soddisfatto, non vissuto, idealizzato perché non consumato. Nel film “Vicky Cristina Barcelona” Juan Antonio (Javier Bardem) dice: “Maria Elena sostiene che solo l’amore incompiuto può essere romantico”. Cosa c’è di più malinconico e tormentato di questo? I napoletani direbbero “tu suoffre ‘e pucundria” (soffri di appucundria).

Come non nominare Pino Daniele che con “Appocundria” ha cercato di spiegarci il suo significato? E il dimenticato Fausto Cigliano che nella sua “Pucundria” cantava: “Giranno p’ ‘e viche c’ ‘o core ‘e guaglione, ‘na lacrema tremma, penzanno all’ammore…N’ammore luntano, schiuppato c’ ‘o sole, cresciuto c’ ‘o mare, vulato c’ ‘o viento. E guardo ‘a fenesta… sta ancora ‘nzerrata, è chella ‘e Maria… chisà, si è spusata?” (“Girando per i vicoli col cuore di bambino, una lacrima trema, pensando all’amore…Un amore lontano, scoppiato col sole, cresciuto col mare, volato col vento. E guardo la finestra…è ancora chiusa, è quella di Maria… chissà, si è sposata?”)

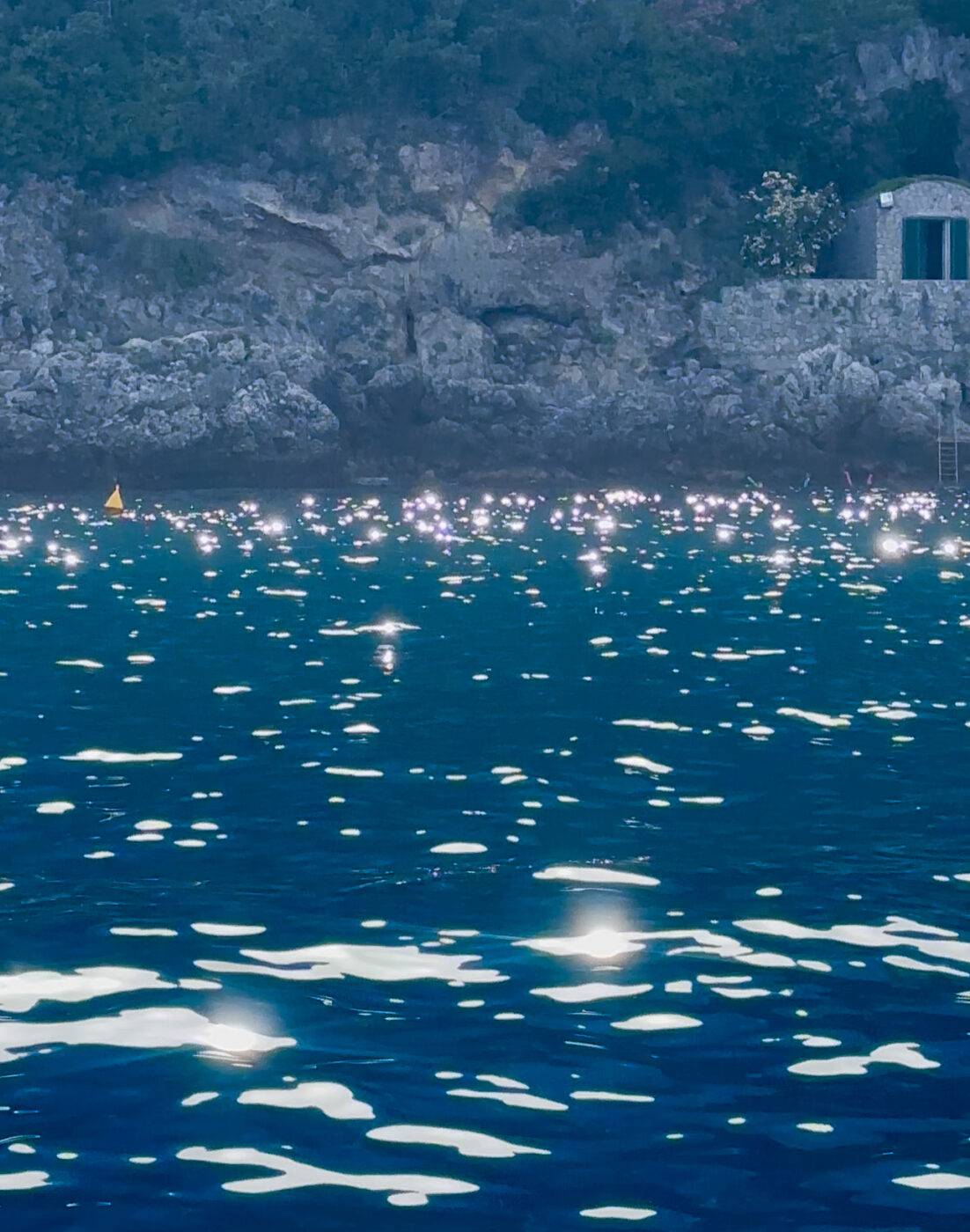

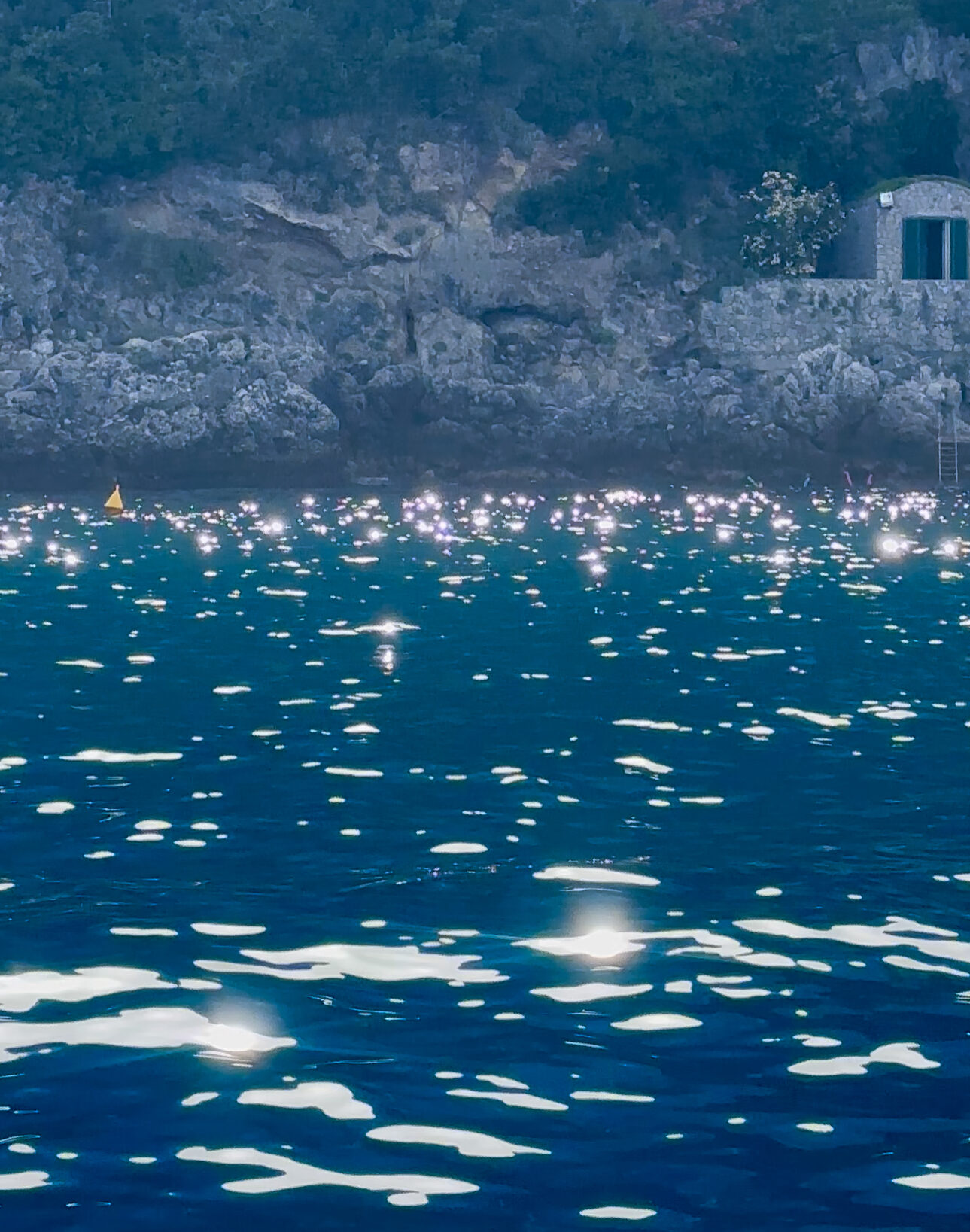

L’appucundria è un sentimento cangiante: le sue sfumature chiare richiamano la sofficità di un’alba ammirata dal Belvedere di San Martino, l’azzurrina indolenza di qualche ora sugli scogli di Castel Dell’Ovo, i riflessi dorati di un tramonto che sa già d’autunno; le sue sfumature scure invece richiamano una notte sulla spiaggia delle Monache a contare le stelle, il profondo blu oltremare del Golfo d’inverno, la fumosità dell’interminabile pioggia del febbraio cittadino.

Photography by Roberto Costa

Come l’ammuina, anche l’appucundria è un sentimento profondamente radicato nel carattere partenopeo. Forse l’equivalente italiano che più vi si avvicina è “disincanto”: l’accettazione di una giornata qualunque che non ha nulla di eccezionale, la rottura di una magia presente causata dall’irruzione di un ricordo, di una mancanza – della propria terra, della persona amata, di una parte di sé che non c’è più – l’illusione che all’improvviso cade nella sfera dell’accoglimento.

Forse l’appucundria ha trovato qui terreno più fertile – e un suo fedele neologismo – perché si nutre di antinomie: la conflittualità, l’ingannevolezza, la dissimetria, la sospensione e l’incompiuto nonché il solipsismo sono caratteri che si verificano ora come nel passato, e che si sono affinati a causa della necessità di appropriarsi e affermare una propria identità (del singolo e della collettività), e della bellezza stessa di un luogo che, seppur rende felici, proprio a causa della sua bellezza, fa fiorire una perenne sindrome di Stendhal.

A differenza dell’ammuina però, essa non è immediatamente visibile: anch’io, appena trasferita in città, per i primi tempi sono stata travolta da eccessi ben più manifesti – le urla del fruttivendolo, i fuochi d’artificio per festeggiare una vittoria del Napoli o un matrimonio, il ronzare dei motorini, la confusione di San Gregorio Armeno – ma lentamente, senza possibilità di scampo, mi sono resa conto che sottotraccia esisteva il fluire di qualcosa di più misterioso e meno epidermico. Me ne accorsi aguzzando i sensi: accanto agli scugnizzi che si tuffavano dallo slargo di Via Nazario Sauro indugiava una ragazza che fissava l’orizzonte, assorta nei suoi pensieri con gli occhi lucenti; nel bel mezzo di una festa di strada, tra risate e canzonette, una coppia litigava sussurrando parole di rabbia e perdono; in una via intasata dai turisti concentrati nel fare foto a questo o quel particolare, un vecchio borbottava con un amico immaginario dei bei tempi perduti; poco più avanti, ai piedi del Conservatorio di San Pietro a Majella, orde di giovani brindavano e buttavano bottiglie di birra a terra mentre una soprano cantava “Maria Marì” di Lina Cavalieri, ignorata da tutti; nel vivo dei Quartieri Spagnoli, mentre le urla degli sfottò schizzavano fuori dalle porte di Nennella, una piccola chiesa con il portone aperto cercava di mantenere dignità e solennità sul volto della sua Madonna ignota.

Quando si prende coscienza dell’esistenza di questo strato viscerale non si torna più indietro. L’appucundria diventa la faccia della medaglia visibile. Come vivere allora dopo la scoperta della sua esistenza? De Filippo nella poesia “Fantasia” dice di prendere la vita come viene, di lasciarci guidare dalla fantasia. Il mio consiglio invece è quello di abbracciarla, di farla propria, di capire che senza appucundria le gioie sarebbero meno dolci, le tristezze solo amare e le mancanze solo rimpianti. E di farci caso, non solo a Napoli, perché nonostante sia un sentimento intensamente partenopeo, possiede il pregio di uscire dai propri confini e andare dove andiamo noi.