È una nebbiosa giornata di ottobre quando visitiamo la villa. Aprendo il cancello, siamo accolti da un sentiero di ciottoli in pendenza fiancheggiato su entrambi i lati da rose. Funziona come una sorta di bussola, orientando lo sguardo verso ciò che tutti siamo venuti a vedere: Villa Almerico Capra, detta “La Rotonda”, dell’architetto Andrea Palladio, la base per Monticello di Thomas Jefferson e forse il capolavoro di Palladio.

Inizialmente rimaniamo sbalorditi giò da ciò che ci aspettavamo: le piacevoli proporzioni vitruviane della villa, le sue quattro facciate identiche, la sua cupola appiattita, basata sul Pantheon, il fatto che, come ci ha detto l’esperta di Palladio Roberta Parlato, “è tutto chiaro. Capisci subito dove devi andare.”

Eppure, come ogni opera d’arte, è ciò che non ci aspettiamo a stupire di più. La nostra guida turistica, Emma De Puti, ci spinge a rivolgere lo sguardo verso i gradini che fiancheggiano ogni lato della casa. Siamo in piedi su uno dei portici, guardando dall’alto la distesa attraverso le colonne. Ma quando incliniamo gli occhi a terra, invece dei gradini che sappiamo essere lì, vediamo solo erba e aria. È come se l’edificio si fermasse semplicemente alla fine del portico.

Di fronte a questa consapevolezza, tutti restiamo senza fiato quasi involontariamente, sbalorditi da quanto sia efficace questa illusione. “Una volta”, ci racconta De Puti, “una visitatrice della Rotonda venne letteralmente presa dal panico, talmente convinta dall’illusione da pensare che in realtà non ci fossero scale. Voleva sapere: come scendo adesso?”.

Questo è il potere di Palladio: il suo lavoro rende la fantasia così convincente che, per un secondo, diventa realtà.

Photo courtesy of Angel de los Rios

Per capire Palladio bisogna capire le sue umili origini di scalpellino e quanto fosse figlio del Veneto: nacque a Padova nel 1508 e morì a Vicenza nel 1580. Eppure divenne uno dei principali architetti del Rinascimento, influente sia in Italia che all’estero.

Siamo in questo tour a Vicenza grazie ad Exploro, un’iniziativa pensata per far conoscere a viaggiatori e residenti i gioielli della zona. Quando la gente pensa a Vicenza, pensa a Palladio. Il suo impatto è stato di così vasta portata che nel 2010 è stato addirittura nominato dal Congresso come “il padre dell’architettura americana”, nonostante sia morto quasi 200 anni prima dell’indipendenza del paese.

Il suo percorso per diventare un architetto non era sicuro. Mentre lavorava alla ricostruzione di una villa fuori Vicenza, il ricco mecenate della dimora signorile, il conte Gian Giorgio Trissino, si accorse di Palladio, allora detto Andrea di Pietro della Gondola. Gli offrì un’educazione umanista, in parte intrisa della comprensione dei principi dell’architetto romano Vitruvio, che dipendono dalla forza fisica, dall’utilità e da un’idea quasi celestiale delle proporzioni. Essenzialmente, un edificio doveva essere robusto, chiaramente strutturato per il suo utilizzo, ma anche bello, per seguire gli standard di Vitruvio. Quasi a confermare la natura divina della bellezza architettonica, il conte diede addirittura a Palladio il suo nuovo nome, chiamandolo così in riferimento a Pallade Atena, la dea greca della saggezza e della guerra. Quando Palladio ebbe davvero consolidato la sua nuova carriera, aveva quasi 30 anni, un’età che sarebbe stata considerata piuttosto tardiva per l’epoca, secondo Parlato (potremmo tirare un sospiro di sollievo perché la stessa cosa non è vera ora).

Villa Godi Malinverni

L’architetto progettò e costruì la sua prima villa nel 1542, Villa Godi Malinverni, una sontuosa dimora di campagna circondata da giardini e adagiata sulle colline. Quella struttura, ispirata in gran parte alla Villa Trissino del conte, racchiudeva quella che sarebbe diventata la quintessenza di Palladio, come le ali simmetriche su entrambi i lati di un edificio ad uso agricolo, noto come barchesse, e il cortile murato vicino all’ingresso della casa.

Basilica of Vicenza

Ma non fu Villa Godi la chiave del futuro successo di Palladio, nonostante la sua evidente bellezza, ci dice Parlato. Si trattava probabilmente della Basilica di Vicenza, un’importante commissione architettonica che Palladio ottenne nel 1546. Il progetto stesso era una riprogettazione di una corte del XV secolo: sarebbe servito come principale edificio governativo della città. Parlato definì l’edificio il “punto di svolta della sua carriera” e, opportunamente, da allora è stato denominato Basilica Palladiana. Il suo piano ingegnoso era quello di avvolgere la struttura gotica sottostante, caratterizzata dai suoi archi a sesto acuto, con un esterno di logge ad arcate in marmo. I costruttori hanno letteralmente lavorato arco per arco, il che significa che ci sono voluti quasi 70 anni per completare l’edificio.

Ponte degli Alpini

Verso la fine della sua vita, Palladio era conosciuto come un esperto costruttore sia di ville private nella campagna veneta che di strutture pubbliche, come il famoso Ponte degli Alpini in legno a Bassano del Grappa e il Teatro Olimpico di Vicenza, la sua ultima opera prima della sua morte. Ma è ancora Villa La Rotonda a vivere più di tutte nella coscienza pubblica.

Come la maggior parte delle ville nobiliari, la commissione della casa stessa è una storia affascinante: il proprietario era Paolo Almerico, sacerdote ed ex segretario di due Papi che, verso la fine della sua vita, decise di tornare a Vicenza per essere più vicino alla sua famiglia. Pur avendo figli (e nonostante fosse prete), Almerico immaginava la villa come un luogo in cui avrebbe risieduto solo lui.

“Almerico voleva celebrare se stesso costruendo questa casa, e per costruire questa casa chiamò l’architetto che in quel momento era all’apice della sua carriera”, ha detto De Puti. Quell’architetto era ovviamente Palladio.

Palladio iniziò i lavori a Villa La Rotonda nel 1565, ma questi non furono completati prima della sua morte nel 1580. Infatti, fu il suo protetto, Vincenzo Scamozzi, ad avere il compito di terminare l’ormai iconica cupola della villa. Come la maggior parte degli architetti, anche lui voleva lasciare il segno nell’edificio. Quindi, invece di utilizzare il disegno di Palladio, una cupola che somigliava a “mezza sfera”, Scamozzi diede alla parte superiore la sua caratteristica forma piatta. A quel tempo, l’oculo della cupola era effettivamente aperto, come il Pantheon, e l’acqua scorreva – di proposito – al centro della casa.

Villa La Rotonda

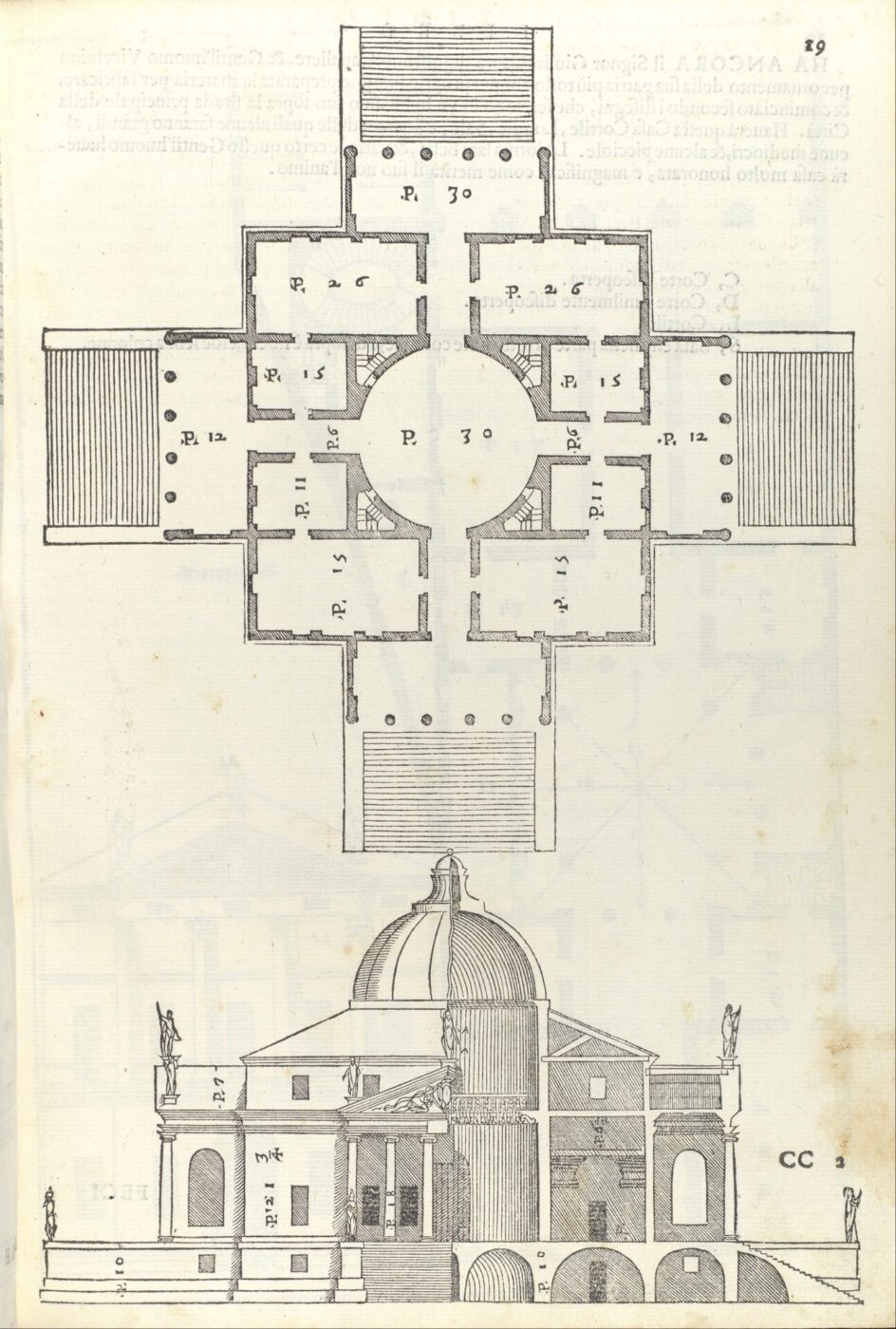

Le planimetrie mostrano quanto fosse chiaramente simmetrica e ordinata. Il progetto di Palladio, un cubo con una stanza rettangolare a ogni angolo e una stanza circolare al centro che ospitava la cupola, crea un senso di geometria immediata quando si entra nello spazio. Le quattro stanze d’angolo erano considerate multiuso: a seconda della stagione e della temperatura, i mobili potevano essere spostati e ognuna delle quattro stanze poteva essere utilizzata come sala da pranzo.

Nel 1591 la famiglia Capra acquistò l’edificio dopo la morte di Almerico. Sedici generazioni di quella famiglia vissero nella villa fino al 1912, quando fu acquistata dalla famiglia Valmarana, che la possiede e la mantiene ancora oggi.

Nel corso dei secoli, la villa attirò molti visitatori famosi, tra cui il romanziere, poeta e intellettuale pubblico tedesco Johann Wolfgang von Goethe, il cui soggiorno in Italia è ben documentato. Vedendo la villa per la prima volta dal vivo, Goethe rimase colpito dalla sua genialità:

“Forse l’arte architettonica non ha mai raggiunto un tale livello di magnificenza” disse.

***

Ma l’eredità duratura di Palladio è forse sentita più intensamente nei “Quattro Libri dell’Architettura”, la sua opera magnum sull’architettura che funziona come una sorta di vademecum per l’aspirante architetto. Basato in parte sugli ideali di Vitruvio, ogni libro ha il proprio tema: materiali e ordini architettonici, case private e tenute di campagna, edifici pubblici e antichi templi romani, facendo riferimento sia al suo lavoro che alle antiche strutture romane come esempi. Le copie della prima edizione dei libri si trovano, tra gli altri luoghi, nel Metropolitan Museum of Art e nella Morgan Library and Museum. Ciò che rendeva i libri così innovativi era la loro semplicità, ha detto Parlato.

“Quel libro non è l’unico sull’architettura del Rinascimento, ma se lo confrontiamo con gli altri, risulta molto chiaro”, ha detto, “non occorre essere un architetto per capirlo, soprattutto le pagine che fanno riferimento ai suoi edifici. C’è il piano, a volte la parte anteriore e poi un testo molto breve, che è molto immediato”.

Un altro accademico, Guido Beltramini, direttore del Museo Palladio di Vicenza, ha notato le implicazioni più ampie dei “Quattro libri” di Palladio in un’intervista del 2017 con Elisabetta Povoledo del New York Times.

“I suoi quattro libri sono un manuale per cambiare il mondo”, ha detto, “non un catalogo di progetti, ma un manuale di istruzioni che ci insegna a creare qualcosa di bello, utile e a basso costo; il metodo Ikea, potremmo chiamarlo”.

Photo of Monticello courtesy of Library of Congress

Mentre Jefferson si attesta come l’accolito di Palladio che attira maggiore attenzione negli Stati Uniti, è stato l’architetto britannico Inigo Jones il primo a diffondere i Quattro Libri in tutta Europa. Nato nel 1573, Jones visitò l’Italia agli inizi del 1600, non molto tempo dopo la morte di Palladio, con una copia del libro. Arrivò a Vicenza e vide La Rotonda: la sua copia dei “Quattro libri” con i suoi marginalia è ora conservata al Worcester College dell’Università di Oxford.

Ma Palladio raggiunse l’America in gran parte attraverso Jefferson, che arrivò in Piemonte nel 1787, ma non si recò mai in Veneto e a Vicenza. Non vide mai Villa La Rotonda ma si ispirò a ciò che lesse nei “Quattro libri”. Palladio descrisse la villa come “una casa che sorgeva sulla collina”, così Jefferson dava il nome alla sua casa, Monticello, o “collinetta”.

L’interesse di Jefferson per l’architettura iniziò, almeno secondo il mito, con l’acquisto di un libro di modelli dell’architetto inglese James Gibbs da un “ebanista ubriaco di Williamsburg” mentre il futuro terzo presidente degli Stati Uniti studiava al College of William & Mary. Anche in pensione, Jefferson era così legato ai libri come propria guida architettonica che, quando gli fu chiesto di progettare una casa, rifiutò: aveva già venduto i suoi libri alla Biblioteca del Congresso, disse Gardiner Hallock, presidente ad interim di Monticello.

“Pensava che Palladio si avvicinasse di più alla registrazione dell’esempio romano originale”, ha detto Hallock.

Furono anche le proporzioni di Palladio ad attrarre Jefferson. Anche in alcuni dei suoi primi lavori a Monticello, aderì abbastanza strettamente alle dimensioni specifiche della stanza, alle altezze dei soffitti e alle indicazioni esterne di Palladio. Eppure il primo edificio veramente neo-palladiano negli Stati Uniti non fu proprio la casa di Jefferson, ma Drayton Hall, un maestoso maniero a Charleston, nella Carolina del Sud, costruito nel 1738. Anche se l’architetto della piantagione non è noto, è chiaro dalla biblioteca personale del proprietario John Drayton che possedeva i Quattro libri di Palladio, così come quelli di Gibbs e I disegni di Inigo Jones di William Kent. Jefferson potrebbe essere stato la persona più strettamente associata alla popolarità degli ideali palladiani negli Stati Uniti, ma non fu certamente il primo o l’unico a utilizzare l’opera dell’architetto italiano come un guida.

“[Quella di Palladio] è un’architettura facile da replicare, ma non con gli stessi risultati”, ha affermato Parlato.

Virginia Capitol, designed by Jefferson in the 1780s

Fu il Campidoglio della Virginia, tuttavia, a consolidare il neoclassicismo come architettura statale e federale preferita. Progettata da Jefferson nel 1780, la residenza statale si ispirò in parte ai templi greci e romani, come la Maison Carrée a Nîmes.

“[Jefferson] lo ha proposto come modello per l’edificio governativo del palazzo statale”, ha detto Hallock. “È stato il primo edificio classico. E diventa semplicemente ciò che le istituzioni fanno per i loro Campidoglio statali e per l’architettura federale a Washington, D.C. “

Ciò, ovviamente, ispirerebbe esempi importanti come il Campidoglio degli Stati Uniti, la Casa Bianca e la Corte Suprema. La domanda è se la scelta di Jefferson di utilizzare l’architettura palladiana e neoclassica fosse esclusivamente estetica o anche politica. Potremmo sostenere che qualsiasi scelta architettonica è intrinsecamente politica.

“Per Jefferson, non si trattava solo di stabilire una sede di potere e di posizione sociale, ma un modo per migliorare lo status del paese nel suo insieme”, ha detto Hallock, “molti europei vedevano gli Stati Uniti come un paese arretrato, ma costruire questi importanti edifici utilizzando fonti molto rispettate in Europa, accessibili perché scritte in un libro, era un modo per superare l’idea di un giovane Paese pieno di selvaggi e di buffoni ignoranti”.

Pare che Jefferson dicesse ai suoi amici che Palladio era la “Bibbia: dovresti prenderla e attenerti ad essa”.

Ma se Palladio è la Bibbia dell’architettura, è una Bibbia dall’ingresso facile, accessibile a tutti, chiara, capace di farsi comprendere. Ciascuna delle stanze lavora di concerto con le altre. Anche l’altezza dei soffitti è relativa alle dimensioni della stanza.

E anche se possiamo avere illusioni di grandezza quando pensiamo allo stile neoclassico, associandolo ad alcuni degli edifici politici più importanti d’America, le ville di Palladio sono in qualche modo rivoluzionarie perché sono uno studio in contrasto. Quando Parlato porta gli ospiti nelle ville palladiane, rimangono colpiti da quanto sembrino vivibili. In una villa come La Rotonda, un visitatore potrebbe dire: questa potrebbe essere davvero casa mia.