Avevo programmato la visita per l’ultimo lunedì pomeriggio del mio viaggio, promettendo a me stessa che non avrei lasciato Milano senza prima farci un salto. Nella sua raccolta di saggi “I margini e il dettato”, Elena Ferrante – una delle mie scrittrici preferite di sempre – aveva menzionato un collettivo di librerie femminili, La Libreria delle Donne di Milano, il cui lavoro era stato fonte di ispirazione per i suoi romanzi napoletani, acclamati in tutto il mondo.

Solo per questo motivo, era sulla mia lista di cose da vedere.

Durante le poche settimane trascorse nell’Italia settentrionale, mi sono lasciata prendere dalla bibliofila che è in me, entrando e uscendo da piccole librerie, sfogliando romanzi dalle pagine nitide e invecchiate, annotando mentalmente quali scrittori volevo inserire nelle mie liste di lettura: Lalla Romano, Anna Maria Ortese, Elsa Morante. Di solito i librai non ci facevano caso. Mi soffermavo un po’ in uno stato allucinatorio, poi salutavo e me ne andavo.

Questo piccolo luogo invece mi è sembrato diverso dal momento in cui sono entrata. Mi sono vista inalare vecchie pagine – quell’inebriante aroma di libro – e un lieve e persistente odore di fumo di sigaretta.

Sono entrata in uno spazio deliziosamente analogico. Alti scaffali in legno di ciliegio esponevano libri in brossura, organizzati per argomento e poi per autore. Ho dato un’occhiata ai tavoli con opuscoli verdi e alle rastrelliere di legno con riviste sbiadite. Alle pareti c’erano manifesti politici, striscioni di protesta dai colori vivaci e opere d’arte. In un angolo, nella parte anteriore dello spazio, uno stendino appendeva fogli di carta stampata con varie raccomandazioni di libri.

È stato subito dolorosamente ovvio che la mia presenza fosse un’interruzione. Tutte e quattro le donne che lavoravano all’interno del negozio mi hanno fissata in massa. Non sapevo cosa dire.

Mi piace parlare con gli estranei e fare domande, ma il mio italiano non andava oltre la semplice routine. Mentre sfogliavo i libri, il gruppo mi guardava con curiosità. Una donna seduta in un soppalco aperto al piano superiore, alta e snella, con capelli chiari lunghi fino alle spalle e un carattere calmo, scendeva una stretta scala metallica a chiocciola. Parlava in inglese.

“Se vuole, abbiamo un opuscolo sulla libreria in inglese, così può capire. Posso mostrarglielo”. Indicando una pila di sottili opuscoli rossi, mi chiese perché fossi andata a visitare il negozio. “Non abbiamo molti americani”, aggiunse.

“Vuole venire al nostro prossimo incontro?”.

Una donna bassa e con i capelli grigi si avvicinò a noi. Le due chiacchierarono in un rapido italiano, che io riuscii solo a malapena a intuire essere una discussione su di me, su come avrei potuto partecipare a una riunione visto che il mio italiano era chiaramente un disastro. Da qualche parte nel garbuglio, sentii la donna dai capelli grigi dire con enfasi: “ehh, lei è intelligente”.

Sorpresa, sorrisi al complimento.

Uscendo dal negozio con una piccola pila di libri e opuscoli, mi sedetti su una panchina vicina per crogiolarmi nel sole di inizio settembre e aspettare il tram, commossa da ciò che avevo appena vissuto. Immaginavo già la mia prossima visita, armata di un italiano migliore per conversare e confrontarmi. Più che altro, mi rammaricai del fatto che non avrei avuto il tempo di partecipare a un incontro, perché, per quanto la selezione del negozio sia impressionante, non era questo il punto. Partivo l’indomani.

La Libreria delle Donne di Milano, in via Pietro Calvi nella Zona Risorgimento, ospita più di 7.500 opere accuratamente curate, per lo più in italiano, di 3.700 scrittrici provenienti da tutto il mondo. Opere di icone della letteratura italiana come Sibilla Aleramo, Grazia DeLedda ed Elena Ferrante si trovano accanto a copie tradotte di opere di scrittrici anglofone come Virginia Woolf e Jane Austen. Si tratta di uno spazio rinfrescante, non omologato, per sole donne, dove le voci femminili sono celebrate e incoraggiate.

Le librerie che vendono solo scrittrici sono disseminate in tutta Europa. In Italia ce ne sono diverse. Ma la Libreria delle Donne di Milano occupa un posto singolare e unico nella storia del movimento femminile italiano.

Fondata nel 1975, durante gli Anni di Piombo – un decennio tumultuoso nella storia d’Italia, segnato da scioperi, proteste e violenze politiche sia da parte dell’estrema destra che dell’estrema sinistra – l’apertura della Libreria ha coinciso con la nascita di gruppi femministi della seconda ondata che si impegnavano nell’attivismo pubblico in tutto il Paese, facendosi portavoce di questioni come il divorzio e l’aborto.

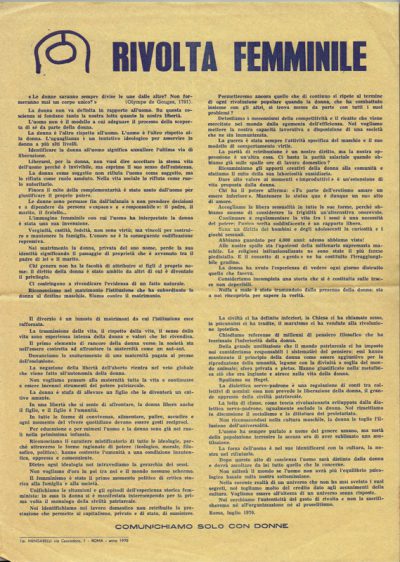

Manifesto Rivolta Femminile by the activist Carla Lonzi

In un’epoca in cui le donne di tutto il mondo occidentale, in particolare negli Stati Uniti, praticavano un femminismo intriso del linguaggio dell’uguaglianza – in cui le donne dovevano rendersi uguali agli uomini in un campo di gioco fondamentalmente non paritario – le femministe italiane, e le fondatrici della Libreria delle Donne, avevano una prospettiva diversa. Credevano che il femminismo dovesse riconoscere apertamente che le donne vivono il mondo in modo diverso, soprattutto in un Paese come l’Italia, con una cultura paternalistica e patriarcale profondamente radicata. Si rendevano conto che il mondo in cui vivevano era costruito e creato dagli uomini e che la creazione di spazi separati dai sistemi tradizionali di potere maschile, dalla politica ufficiale dei partiti, dalla sfera domestica e da tutto ciò che limitava il potenziale di una donna, era la vera chiave per l’emancipazione che cercavano.

Le fondatrici, un collettivo di circa una dozzina di donne, provenivano da tutti i ceti sociali. Erano avvocatesse e scrittrici, artiste, insegnanti, casalinghe. Desideravano uno spazio in cui poter usare “il fuoco dei loro cuori e dei loro intelletti per parlare e scrivere della loro diversità, dei loro desideri, delle loro passioni”. Aprendo il negozio, hanno cercato di costruire e preservare una tradizione di letteratura femminile, basata sull’idea che coloro che si muovono nel mondo come donne hanno una voce distintiva nella loro scrittura.

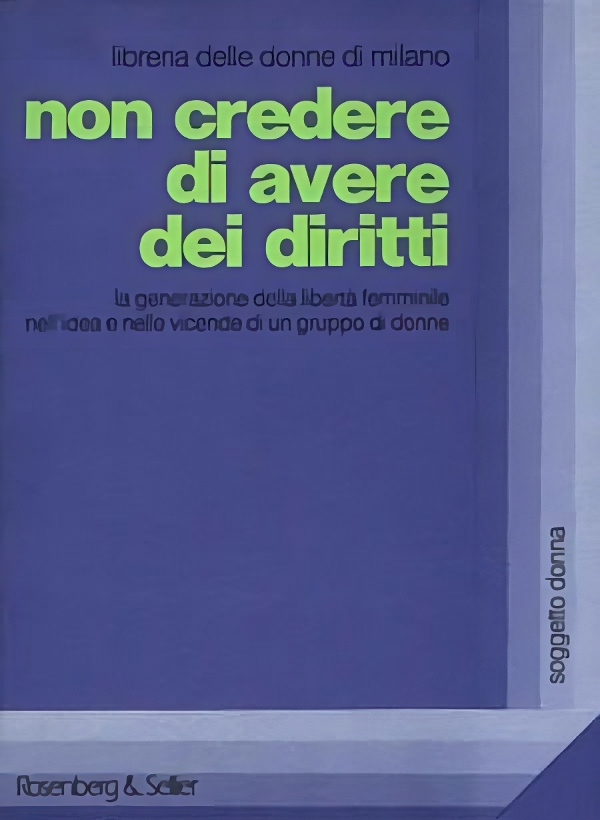

Courtesy of Libreria delle Donne di Milano

Leggendo le scrittrici, analizzandole e cercando di farle conoscere meglio in tutta Italia, il collettivo poteva stabilire “una genealogia alternativa della cultura”, ponendo autrici come Jane Austen e Charlotte Bronte, Ingeborg Bachmann e Anna Banti, in prima linea in un canone di tradizione letteraria.

“Non è che non ci fossero libri di questo tipo pubblicati in italiano, ma le librerie non li tenevano o venivano messi in un angolo; non avevano una loro storia, per così dire”, ricorda Natalia Aspesi, giornalista e scrittrice legata alla fondazione del negozio.

Milano era nota come capitale dell’editoria nella gran parte del XX secolo e il collettivo cercava un posto per sé all’interno di quel panorama. Incoraggiarono i membri a condividere i loro pensieri, le loro opinioni e le loro esperienze, fondando una rivista, Via Dogana, e un’impronta editoriale per portare le loro idee nel mondo. Una delle loro opere più conosciute, “Non credere di avere dei diritti”, descrive le origini del movimento femminile italiano e offre una complessa introduzione alla loro teoria e pratica. Il libro dà importanza alla paternità del gruppo, non attribuendo mai le idee solo a un nome all’interno dell’impressionante rosa di intellettuali del collettivo.

Attingendo al “nuovo spirito dell’editoria femminista radicale” che si stava affermando negli anni Settanta, il negozio ha anche fornito e venduto opere di altri gruppi femministi come la Rivolta Femminile, guidata dall’attivista Carla Lonzi, famosa per i suoi iconici pamphlet e manifesti verdi.

Al di là della scrittura e dei volumi venduti, il collettivo voleva tradurre le parole in azione, considerando il negozio come “un laboratorio di pratica politica” e uno spazio comunitario. Come molti altri collettivi femministi in Italia, il collettivo era convinto che il cambiamento della società e delle leggi per le donne iniziasse con la creazione di uno spazio sicuro in cui discutere le proprie esperienze. Applicarono il termine “autocoscienza” al loro metodo di presa di coscienza, radicato in dialoghi in cui le donne discernevano le loro esperienze personali, trovavano punti in comune e infine cercavano di raccontare le storie delle altre.

In un certo senso, la pratica dell’autocoscienza era in parte terapia di gruppo, in parte dibattito, in parte filosofeggiare collettivamente. In un’epoca in cui la partecipazione politica non era ancora molto diffusa tra le donne, i dialoghi potevano essere un utile trampolino di lancio per chi era interessato a impegnarsi nel movimento. Quando i membri del collettivo si riunivano per condividere le loro storie in ambienti piccoli e intimi presso la libreria, potevano diventare più consapevoli dei modi in cui il loro genere poteva limitare le loro libertà. Questo, a sua volta, ha incoraggiato la partecipazione individuale a forme di azione più dirette, come manifestazioni e proteste, e l’autocoscienza è diventata distintiva del femminismo italiano in generale, mentre lo spazio della Libreria e l’etica del collettivo si sono intrecciati con la pratica.

Oggi, dati i cambiamenti della società e una più diffusa accettazione del femminismo, sembra esserci meno bisogno del tipo di sensibilizzazione praticata negli anni Settanta. Ma dato che i diritti delle donne in tutto il mondo restano minacciati, forse un luogo dedicato alla discussione e al dibattito filosofico, con una storia ricca come quella della Libreria delle Donne, resta necessario per il futuro del movimento. E non mancano le questioni da considerare: proprio l’anno scorso, sulla scia delle elezioni nazionali del settembre scorso, migliaia di persone hanno marciato per le strade di Roma, Milano e altre città, facendo pressione sul governo affinché venisse mantenuta la legge del 1978 che garantiva agli italiani l’accesso all’aborto, legge che il Collettivo della Libreria delle Donne di Milano ha sostenuto attivamente.

“Quando è nato questo progetto, le donne avevano pochissimi diritti”, ha detto una delle fondatrici della libreria nel 2016. “Era un periodo di grandi conflitti, ma col tempo le cose sono cambiate. Oggi la posizione delle donne è cambiata. Ma rimane un luogo di incontro e di discussione”.

A quasi 50 anni dalla sua fondazione, la libreria continua a promuovere il dibattito su argomenti che vanno dalla maternità all’autonomia corporea, alla filosofia e alla dialettica femminista, e continua a pubblicare online la rivista Via Dogana. Il collettivo della libreria – un gruppo che si alterna ogni settimana per fare volontariato e gestire il negozio a metà turno – rimane il suo cuore pulsante. E, in sintonia con l’evoluzione del pensiero femminista, ogni scaffale riflette la tradizione e la genealogia della letteratura femminile che continuano a costruire.