Nell’Italia di metà secolo, andare al cinema era la cosa da fare. L’uscita di un nuovo film di Totò, l’ultimo Fellini, o il western più recente di Sergio Leone erano eventi imperdibili. Le chiacchiere al distributore d’acqua, i titoli dei giornali e i pettegolezzi a cena del giorno dopo ruotavano attorno alle nuove uscite e al loro gergo, e non essere aggiornati era una forma speciale di gaffe sociale. Grazie al costo dei biglietti del cinema molto più trascurabile rispetto ad oggi, era una delle poche attività sociali veramente democratiche a cui quasi tutti potevano partecipare.

C’è una scena nel film di Pietro Germi Divorzio All’Italiana (1961) che documenta bene il fermento italiano (solo un anno prima) per l’uscita de La Dolce Vita (1960) di Federico Fellini. Nel film di Germi, un giornalista annuncia l’arrivo di un nuovo film sensazionale, già preceduto da scandali, controversie e proteste. Persino il parroco del paese avverte i suoi fedeli di non andare al cinema, per non sostenere quest’opera moralmente corrotta: il suo sermone ottiene un effetto molto limitato. Fedeli e non, giovani e anziani, tutti accorrono per vedere il capolavoro. Si portano le sedie da casa, perché il cinema non ne ha abbastanza per tutti. Alcune persone vengono addirittura dai quartieri vicini per assistere allo spettacolo e per vedere Anita Ekberg muoversi sinuosamente nella Fontana di Trevi.

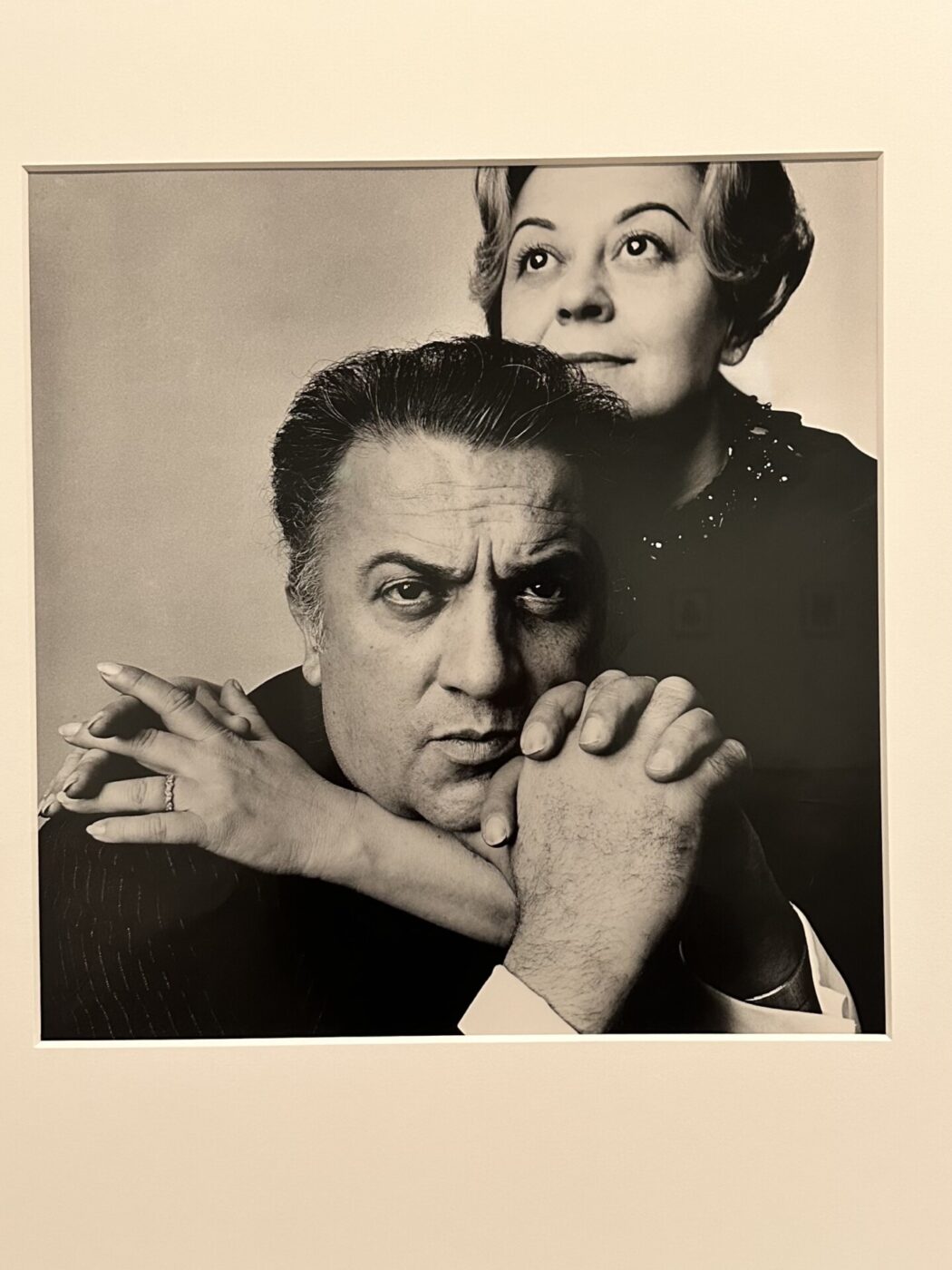

L’entusiasmo di massa per il film piccante ha aiutato Fellini a diventare la indiscussa stella d’oro del cinema italiano. Lui, a sua volta, ha elevato lo status dell’Italia sulla scena culturale globale, e, di conseguenza, la sua influenza si è estesa ben oltre il cinema – tanto che è stato creato un aggettivo per descrivere il suo stile, felliniano. L’arte, la letteratura e la moda italiana hanno preso dal suo stile distintivo, e personaggi memorabili hanno persino ispirato parole che ora sono usate in tutto il mondo.

Dallo schermo alle nostre conversazioni quotidiane, ecco tre termini che forse non sapevi provenissero dall’opera di Fellini:

PAPARAZZO

“Fotografo intraprendente e senza scrupoli, che va a caccia di personaggi famosi per fotografarli di sorpresa, soprattutto in momenti particolari della loro vita privata, tipicamente per i tabloid.” –Treccani

Il termine paparazzo è nato con La Dolce Vita, ed era il nome di un personaggio interpretato da Walter Santesso. Nel film, Paparazzo incarna l a ricerca di celebrità e sensazione che definisce il mondo glamour, ma moralmente ambiguo della Roma del dopoguerra. Come fotografo instancabile e opportunista, il personaggio di Paparazzo serve come rappresentazione dell’intrusione pervasiva dei media nella vita privata delle figure pubbliche, sempre visto ronzare intorno, macchina fotografica in mano, in attesa di ottenere lo scoop.

Ma da dove venga esattamente il nome è ancora incerto. Ennio Flaiano, co-sceneggiatore del film, sosteneva che il termine fosse stato preso dal cognome di Coriolano Paparazzo, un albergatore calabrese presentato nel libro di inizio ‘900 Sulle Rive Dello Jonio di George Gissing, che finì per caso nelle mani di Fellini. C’è chi sostiene, però, che Flaiano si sia ispirato al dialetto abruzzese della sua infanzia, in cui le vongole sono chiamate paparazze. In Flaiano’s mind, there was an association between the opening and closing of the photographic lens and the same operation of the clams. These are the two most accredited versions, but it seems that Fellini also associated, from a phonetic point of view, the word paparazzo con il termine pappataci (moscerini), insetti molto fastidiosi che infestano le estati italiane. Giulietta Masina, moglie e musa del famoso regista, accreditava questa versione attribuendo la coniazione di paparazzo all’unione delle parole pappataci e ragazzo (ragazzo).

Per quanto riguarda l’ispirazione del personaggio, è certo che Fellini si è ispirato al famoso fotografo Tazio Secchiaroli, noto per aver immortalato, poco prima della realizzazione del film, lo spogliarello ormai famigerato della ballerina Aichè Nana al ristorante “Rugantino” di Roma. Il regista era rimasto così affascinato da questa figura che ha voluto lasciarne una traccia nel suo film.

La parola paparazzo ha preso piede rapidamente e ha attraversato i confini internazionali. Già nel 1961 è entrata nella lingua inglese, apparendo su Time Magazine in un articolo intitolato “Paparazzi in agguato”. Allo stesso modo, altre lingue non neolatine come il giapponese e il coreano hanno adottato prontamente il termine. Ed è così che, partendo da un personaggio di un film di Fellini, la parola ha preso vita propria come un thriller americano prodotto da Mel Gibson, uno show televisivo filippino e una canzone molto popolare di Lady Gaga.

DOLCEVITA

“Maglione aderente a collo alto” –Treccani

Quella scena finale de La Dolce Vita è così iconica che, in italiano, i maglioni a collo alto sono chiamati dolcevita–anche se in realtà in quella scena non c’era nessun dolcevita, solo l’impressione di uno. Alla fine del film, Marcello Mastroianni indossa una camicia nera con una sciarpa scura sulla spiaggia ventosa, dando l’impressione, da lontano, di indossare un dolcevita. E il resto è storia. (Per consolidare ulteriormente il suo stile distintivo, al tempo della promozione del film, Mastroianni indossava spesso un dolcevita.) Secondo un’altra corrente di pensiero, però, la parola è nata con lo stile del personaggio Pierone, interpretato da Giò Stajano, la prima figura pubblica apertamente transgender in Italia, nonché probabile ispirazione per il bagno epico di Anita Ekberg nella Fontana di Trevi. In ogni caso, possiamo ringraziare Fellini per aver dato al nostro capo preferito per il freddo un sacco di spazio sullo schermo. Sembra che la prima apparizione stampata del dolcevita usato in questo senso risalga al dicembre 1969 sul giornale italiano La Stampa: “Una ventina di locali sono considerati tra i più belli d’Italia, e quelli tradizionalisti vietano ancora l’ingresso a chi arriva indossando un dolcevita, senza cravatta o con una giacca di pelle.” Se l’origine del nome dolcevita non è univoca, l’origine del capo d’abbigliamento è altrettanto poco chiara. Alcuni storici fanno risalire la nascita del maglione al Medioevo, per la sua capacità di proteggere il collo dei cavalieri dal contatto con le armature irritanti. I colletti a gorgiera dell’epoca vittoriana – quei colletti ornati e arricciati amati da nobildonne come la regina Elisabetta I – sono anche potenziali precursori dei dolcevita di oggi. E attento a non confondere lupetto con dolcevita: il primo si distingue dal secondo, in quanto il colletto non si ripiega su se stesso! Questo è ancora un tipico errore italiano.

Rimini

AMARCORD

“Dal dialetto romagnolo: propriamente «mi ricordo» – Ricordo, rievocazione nostalgica del passato” –Treccani

Infine, la parola amarcord è entrata nel vocabolario italiano dopo l’uscita dell’omonimo film di Fellini, nel 1973. Amarcord, il film, è un affresco di Rimini ai tempi dell’infanzia di Fellini e del co-sceneggiatore Tonino Guerra; quest’ultimo proveniva dal quartiere povero di Sant’Arcangelo. Come suggerito dalla poesia di Guerra “A m’arcord” (vedi sotto), questo nuovo termine unisce tre parole: A m’arcord–Io mi ricordo–Mi ricordo.

A m’arcord

Al so, al so, al so,

Che un om a zinquent’ann

L’ha sempra al méni puloidi

E me a li lév do, trez volti e dé

Ma l’è sultént s’a m vaid al méni sporchi

Che me a m’arcord

Ad quand ch’a s’era burdéll.

Mi ricordo

Lo so, lo so, lo so,

Che un uomo a cinquant’anni

Ha sempre le mani pulite

E io me le lavo due, tre volte al giorno.

Ma è solo se vedo le mani sporche

Che mi ricordo

Di quando ero ragazzo.

Fellini era super indeciso su un titolo adatto per il suo film, pensava a Viva l’Italia e Il Borgo, prima di avere quello che lui chiama “un lampo di genio” mentre stava seduto in un ristorante a scarabocchiare su un tovagliolo. The word amarcord ora si usa per evocare qualcosa che va oltre una vena di nostalgia dolorosa e personale, che abbraccia un ricordo del passato più intimo, tenero e persino accomodante. In pratica, un amarcord è anche uno scatto di un intero periodo storico, legato ai costumi e alle tradizioni di una generazione, piuttosto che limitato a una semplice evocazione personale. Per Fellini, amarcord era “una parolina bizzarra, un carillon, una capriola fonetica, un suono cabalistico e pure il marchio di un aperitivo, perché no? Tutto tranne l’irritante associazione con ‘je me souviens’. [‘Io ricordo’ in francese].” In italiano, è diventato il riverbero sonoro di un sentimento. È un neologismo, capace di esprimere al meglio l’impalpabilità di una sensazione sfuggente, eppure concreta nella mente di tutti. Ogni amarcord deve quindi rendere omaggio, nelle parole dello stesso Fellini, a “un passato da conservare come la nozione più chiara di noi stessi, della nostra storia, un passato da assimilare per vivere più consapevoli del presente.”